“Selva, noche, luna/pena en el yerbal. /El silencio vibra en la soledad/y el latir del monte quiebra la quietud/con el canto triste del pobre mensú”

Ramón Ayala

Introducción

El siguiente trabajo se propone examinar dos representaciones audiovisuales que tomaron como eje la vida de los trabajadores de los yerbatales ubicados en el Alto Paraná[1], los denominados mensúes, en las décadas iniciales del siglo XX.

La primera de las películas que serán analizas es una producción del año 1939, titulada Los prisioneros de la tierra del director Mario Soficci y la segunda pertenece a Hugo del Carril, conocida como Las aguas bajan turbias y estrenada en 1952.

Respecto a los objetivos del trabajo, se buscará reflexionar qué repercusiones tuvo la experiencia surgida a partir de la legislación laboral establecida durante los gobiernos peronistas (1946-1952 y 1952-1955), especialmente lo referido a la situación del peón de campo. Podremos analizar las concepciones de la labor agrícola para cada uno de los autores/directores de cada film.

Dicho análisis está fundamentado en que, si bien se hará hincapié en que ambas películas parten de retratar el mismo conflicto – donde los atropellos vividos por los trabajadores de los yerbatales a principios del siglo XX son idénticos – la resolución del mismo tiene marcadas diferencias y las posibilidades de reivindicación obrera ante el abuso patronal tienen viabilidades opuestas. Esto último puede pensarse desde la concepción de que un film histórico elige qué momento se propone relatar, pero sin dejar afuera un reflejo de la época en el que fue realizado.

Por último, se hará un pequeño bosquejo de las primeras expresiones periodísticas y narrativas sobre la situación laboral del Alto Paraná para poder explorar cuál fue el rol de las expresiones audiovisuales y qué valor tienen las mismas como documentos históricos reconocidos.

Recorrido por los antecedentes: Las primeras denuncias periodísticas

Desde principios del siglo XX, la situación de los trabajadores del Alto Paraná fue foco de atención. Formaron parte de las noticias de algunas publicaciones que reclamaban la atención estatal sobre las condiciones en que se desarrollaban las actividades vinculadas a la extracción de la yerba mate. De esta manera, “En 1908, tres periódicos diferentes de Argentina, Brasil y Paraguay publicaron numerosos artículos de Julián Bouvier sobre los abusos laborales en los yerbales.”[2] En la Argentina, fueronpublicados en La Vanguardia[3], el periódico oficial del Partido Socialista donde “los artículos de Bouvier encajan bien con los esfuerzos socialistas para denunciar los abusos laborales y el problema del latifundio” y […] “convirtieron la figura del trabajador de la yerba mate en un símbolo de la explotación capitalista”[4]. Dichos artículos donde “Bouvier detallaba el trabajo y el proceso de producción de yerba mate, los horarios laborales, la comida diaria y las condiciones de vida[…] también informaba sobre los salarios que recibían los trabajadores, los precios inflados de los artículos de primera necesidad que tenían que comprar y presentaba un cálculo de sus deudas”[5] motivaron entonces “a los socialistas a asumir la causa de los trabajadores en los yerbales, al Gobierno a enviar funcionarios para investigar la situación, a otros periodistas a escribir artículos, y a algunos autores a producir novelas y películas sobre el tema.” [6]

Las respuestas estatales: Los informes Bialet Massé y Niklison

Los mencionados artículos de Bouvier en La Vanguardia están relacionados a la literatura de la época en un contexto donde la cuestión social preocupaba cada vez más, al punto que llegó a oídos de los propios gobernantes quienes se encargaron de hacer sus propias versiones de estas problemáticas en forma de informes (como el conocido de Bialet Massé (1904) y el menos difundido Informe Niklison (1913)). Dicha cuestión social, como refiere Julia Sarreal en su trabajo, “surgió a fines del siglo XIX para describir las adversas consecuencias de la industrialización y la urbanización nacientes, y destacó también la incapacidad del sistema socioeconómico liberal para proveer un nivel de vida aceptable a todos. En un principio, se centraba en problemas de salubridad e higiene pública, pero posteriormente se amplió para abarcar las condiciones laborales y el nivel de vida de los obreros.”[7]

En medio de este clima y “durante la presidencia de Julio A. Roca, el Estado argentino manifestó interés por resolver la cuestión social mediante el Proyecto de Ley de Código del Trabajo (1904) elaborado por el Ministerio del Interior bajo la responsabilidad del ministro Joaquín V. González. La preparación de este código dio lugar a la primera investigación en torno a la realidad social del país, llevada a cabo, por encargo de ese ministerio, por Juan Bialet Massé y llevaba por título El estado de las clases obreras argentinas a comienzos del siglo”.[8] Los resultados de dicha investigación fueron los tres volúmenes editados en 1904 donde se “describió las condiciones de trabajo y los abusos experimentados por los obreros rurales, pero sin hacer referencia a Misiones ni a los trabajadores en los yerbales”.[9]

Estos últimos deberían esperar casi una década para estar contemplados en un nuevo informe, esta vez ordenado por el Departamento Nacional de Trabajo, que envió a José Elías Niklison en 1913 a investigar las condiciones de trabajo y el nivel de vida de los trabajadores del Alto Paraná.

Para su investigación, Niklison realizó un exhaustivo recorrido donde “en Misiones visitó unos 70 establecimientos, de los cuales 26 eran argentinos, 34 paraguayos y 10 brasileños, una mitad eran obrajes y la otra, explotaciones yerbateras o explotaciones mixtas”.[10]

El resultado de dicho informe dio confirmación oficial a lo ya presentado por Bouvier en las páginas de La Vanguardia donde se definía a la zona yerbatera del Alto Paraná como “una extensa zona de cinco mil leguas de superficie… de la cual extraen yerba y madera, sin que los dueños, unos veinte latifundistas, permitan a nadie entregarse a la agricultura, ni al comercio, ni a ninguna industria”. Y, en resumen, “en esas 5.000 leguas no hay un solo agricultor libre e independiente, y esto es decirlo todo” (Bouvier, 10 de mayo de 1908).[11]

En cuanto a Niklison, si bien “consideró al peón como víctima, concluyó que “una buena parte del mal reside en el trabajador mismo” porque se permitía ser víctima por “su falta de instrucción y de moral, sus hábitos hereditarios, la inflexibilidad de sus costumbres ajenas a toda evolución y su absoluta falta de resistencia para reaccionar contra el medio”.[12]

Respecto al sistema de contratación, “también atribuyó gran parte del problema a los intermediarios o conchabadores que promovían el sistema de anticipo mediante “el engaño y el empleo de medios deshonestos”[13] junto “a la naturaleza de la industria y al aislamiento de los yerbales, lo que dificultaba la inspección y aplicación de las leyes.”[14].

En conclusión, para su informe dirá que en el Alto Paraná “existía la conjunción de un espacio geográfico salvaje, de empresas expoliadoras, de sistemas de trabajo inapropiados para la justicia social y de trabajadores incapaces de comprender la situación y luchar por mejorarla, a raíz de su analfabetismo.”[15] Este informe, dio lugar a la presentación de proyectos de ley “para prohibir el sistema de conchabo y otra resolución para crear una comisión internacional que investigara la situación de los trabajadores en el Alto Paraná (Congreso Nacional, 1914, Proyecto de ley y Proyecto de resolución)”.[16]

Durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen se “propuso una nueva legislación sobre el trabajo en los yerbales (Congreso Nacional, 1919), pero “estos esfuerzos parlamentarios no tuvieron resultados”.[17]

Posteriormente, “los grandes cambios en la producción de yerba mate redujeron el impulso para insistir en reformas. Cuando Bouvier escribía, la mayoría de la yerba mate se cosechaba de yerbales silvestres en montes distantes y aislados. Como Niklison señaló en 1913, esta particularidad dificultaba la inspección y aplicación de las leyes”[18] . La situación cambia unos años después cuando “para 1920 Misiones ya tenía más de 3,3 millones de árboles cultivados, y la cantidad de yerba argentina cosechada bajo este sistema superaba la extracción de árboles silvestres”[19]. Con este nuevo sistema, la extracción yerbatera ya no sucedía en montes aislados y las plantaciones eran permanentes y estables. “De esta manera la labor legislativa sobre el tema desplazo la atención de los trabajadores a los pequeños productores. Un ejemplo de esto ocurrió en 1935, cuando el Gobierno argentino aprobó legislación para crear la Comisión Reguladora de la Yerba Mate para asistir a los productores argentinos, no a los trabajadores”.[20]

La literatura social y el reflejo de los mensues

El tema siguió estando presente en la literatura, uno de los autores más renombrados que se ocuparon del tema fue Horacio Quiroga “que pasó largos periodos en Misiones entre 1903 y 1936”[21] y retrató el tema en numerosos cuentos como “Una bofetada”, “Un peón” y los “Destiladores de naranja”, fuentes del argumento de Prisioneros de la tierra de Mario Soffici. A su vez, el origen de Las aguas bajan turbias también es otra novela publicada en 1943 llamada “El río oscuro. La aventura de los yerbales vírgenes” escrita por el periodista Alfredo Varela. Este último, militante del partido comunista, se encontraba encarcelado al momento de producción de la película, y participó junto a Del Carril desde su confinamiento en la elaboración del guión de la película.

El cine como representación social: del documento escrito al visual como testimonio histórico

Con el paso del tiempo y el reconocimiento del cine como arte, se hizo necesario para los historiadores volver su mirada hacia las películas y preguntarse sobre la posibilidad de reconocerlas también como discursos válidos sobre el pasado.

En la actualidad es innegable que la relación entre lo visual y lo escrito ha cambiado. De hecho, la imagen parece haberlo “inundado” todo; lo visual pasó a ser la forma más rápida de acceso y absorción de la información.

Sobre esta resignificación de la imagen documento como recurso histórico legítimo, señala José María Caparrós Lera en su estudio sobre cine e historia que, “resulta evidente que el arte de las imágenes fílmicas es un testigo implacable de la historia, un testimonio a tener en cuenta tanto como medio auxiliar para la investigación como para su uso como material complementario para la enseñanza”[22].

En el mismo texto, el autor hace un interesante paralelismo en cuanto a la posibilidad de vehiculizar la memoria entre el cine de ficción y el documental donde concluye que, “El cine documental –insisto– no es más objetivo que el de ficción, pues la memoria histórica –que puede ofrecer lapsus, voluntarios o no– y la manipulación cinematográfica de cada autor es obvia”.[23]

Otra cuestión importante que advierte es la necesidad de tener en cuenta el momento y condiciones de producción de cada una de las películas de reconstitución histórica. Insiste en que estas circunstancias no son menores y que tomarlas en cuenta posibilitan una correcta lectura de dichos films que “nos dicen más de cómo pensaban o piensan los hombres y las mujeres de una generación, la sociedad de una determinada época, sobre un hecho pretérito, que acerca del mismo hecho histórico en sí.”[24]

De esta forma, como espectadores podemos acceder a una doble lectura de los hechos narrados: la primera e inmediata se encuentra atada a las determinadas competencias culturales y vivencias sociales que acompañan el preciso momento del visionado del film; pero también, por atrás de esa lectura inmediata, está la visión de esos mismos hechos sujetos a la condiciones de producción y contextos de época de cuando el citado producto fue elaborado.

Es decir, el visionado de una reconstrucción histórica nos puede dar más pistas de cómo asume la sociedad ese hecho según la condiciones sociales del momento en que se acerca al film así de cómo se lo entendía en el contexto en que fue filmado más que sobre el suceso histórico en sí. Pero una vez comprendido que se debe atender a este asunto cada vez que se aborda una película de reconstitución histórica, las mismas se ponen al servicio de la investigación y pueden ser dignos reflejos de las mentalidades contemporáneas que las producen o consumen.

Otro autor pionero en la defensa del cine como documento histórico es sin dudas Marc Ferro, quien elaboró el concepto del cine como portavoz de una “contra- historia”[25], una opción posible como necesaria a la narración histórica oficial. El acercamiento que propone dicho autor de la imagen como recurso historiográfico válido hace del cine, así como la historia oral y la memoria, un recurso sustancial para recrear visiones alternativas del pasado. El permanecer alejados de los documentos escritos, símbolo de la memoria institucional, no solo los habilita como agentes alternativos de la historia sino también como motivadores de toma de conciencia y germen de cambio en las sociedades que las producen y consumen.

En otras palabras, el cine puede y debe tomar la voz de los vencidos, desenterrar la historia de los negados y ser reflejo vivo de quienes permanecen ocultos de los “grandilocuentes” relatos oficiales. Es en este sentido que Hugo del Carril referirá que al momento de producción de su obra y a pesar de las políticas laborales peronistas, “las aguas bajan turbias desnudaba un fuerte problema social que aún no ha sido superado del todo por el ser humano; pues todavía hoy con todos los cambios y adelantos producidos, “el hombre explota al hombre”[26]. Valorar los avances a partir de las políticas públicas, pero al mismo tiempo llamar la atención por lo que aún falta es significado de un arte valioso donde “un auténtico cine nacional debe contar con libertad para mostrar nuestros defectos”[27] y respecto a su implicancia advertirá que “nacional es todo lo que tenga cercanía a lo nuestro…popular, la palabra ya lo dice, es todo lo que llegue a la masa”.[28]

Este reflejo del pasado, pero aun más del presente del autor es parte de sus propia búsqueda como artista donde se expone también cuáles son las posibilidades de transformación que tiene lo que produce al decir “Para mí siempre fue motivo de inquietud el bienestar común, y mi ambición más grande es que en mi país no haya necesitados ni pobres. Esto lo he traducido en varias de mis películas, planteándolo como un problema, evitando dar soluciones porque creo que las soluciones no podemos proporcionarlas los directores de cine. Estas por supuesto, deben darlas los gobiernos”.[29]

Como reflejo del compromiso del arte y la necesidad de que los gobiernos lo entiendan como una expresión necesaria del espíritu del pueblo, Hugo del Carril rememora que “Faltando muy poco para concluir el rodaje nos quedamos sin material virgen para continuar la filmación. Entonces viajé a Buenos Aires para hablar con Perón. Le solicité al Presidente, a modo de préstamo oficial, 3000 metros de película virgen. A los pocos días llegaban a posadas 40000 metros de celuloide. Usé solo 35000, pude terminar “Las aguas bajan turbias”, y devolví, con un carta de agradecimiento al propio General Perón, los rollos restantes”.[30]

Cine y pensamiento nacional: El ejemplo pionero de Kilometro 111

El origen de la búsqueda de plasmar las inquietudes nacionales en la pantalla puede tener su bautismo de fuego con un film del propio Mario Soffici llamado Kilometro 111 y realizado en plena Década infame (1938), demostrando como el arte puede servir de expresión genuina de un pueblo si es que se lo propone.

Dicho film no sólo “inaugura el abordaje crítico de las problemáticas sociales, dentro de los lineamientos del cine producido en el sistema de estudios”[31], sino que al ofrecer “un cuadro de situación de la Argentina donde no faltan ni la minuciosa descripción de la explotación de los chacareros por parte de los acopiadores de cereales, ni la reseña sobre los créditos bancarios originalmente otorgados a los agricultores y finalmente desviados hacia los terratenientes para complacer sus caprichos, a los que se suman los altos costos requeridos por el ferrocarril (en manos de los británicos en aquellos años[…]parte del ideario de Raúl Scalabrini Ortiz es implementado con alto grado de eficacia en el primer filme adulto de nuestra cinematografía”.[32]

Mirar para adentro y reflejar historias e inquietudes locales reflejan “un cine nacional, no nacionalista, y de un cine característico, no artificioso. El hombre y el paisaje son verdad”.[33] Su importancia será remarcada décadas más tarde y continuará siendo una búsqueda de parte del cine nacional de los años 60 donde autores audiovisuales como Fernando Birri dirán “En cualquier momento el cine de nuestro país muestra dos líneas constantes: una de “Prisioneros de la tierra” o “Las aguas bajan turbias”, filmes que de alguna manera testimonian una búsqueda de algo parecido a la verdad, o sea nuestra verdad; otra la de “La dama duende” o “En la ardiente oscuridad”, que pueden ocurrir en cualquier lugar del planeta, y que por eso mismo, no ocurren en ninguno”.[34]

Esta búsqueda fue un permanente faro para las obras de Mario Soffici y Hugo del Carril quienes en 1973 estuvieron un breve tiempo al frente del Instituto Nacional de Cinematografía por pedido del propio Perón. Desde allí buscarán que se sancione una nueva “Ley de cine” que, lamentablemente, quedará truncada por los tiempos convulsos que se vivían. Sobre esto último, Del Carril dirá que “Esa ley tendía exclusivamente a darle nuevo rumbo al cine argentino, modificando aspectos comerciales y artísticos en la faz nacional y continental. Haría falta un gran espíritu nacional para ponerla en marcha; vocación por lo nuestro; una no ignorancia de los problemas argentinos; conocimiento de lo que puede significar nuestra manera de pensar y sentir dentro del continente”.[35]

Los mensúes del Alto Paraná: Mario Soffici y Hugo del Carril: dos perspectivas audiovisuales con aires nacionales

La elevación cultural del trabajador como propósito

Mario Soffici ubica la acción inicial en la Posadas de 1915. En las primeras escenas de Prisioneros de la tierra vemos cómo durante una fiesta, donde corre el alcohol como elemento de disuasión y entretenimiento, se convoca a distintos paisanos para que se conchaben y así partir hacia los yerbatales del Alto Paraná. Muchos de ellos no saben leer ni escribir, firman sin conocer las condiciones de contratación o directamente son acarreados como ganado a los barcos luego de quedar derrotados por la borrachera.

Una escena análoga se repite en la película Las aguas bajan turbias de Hugo del Carril donde la acción transcurre en la misma época. Las condiciones de contratación se muestran en análogas situaciones donde se embarcan familias enteras (dando a entender que la explotación alcanzará también a los infantes), mientras a los hombres consumidos por el alcohol se los hace firmar la aceptación del trabajo en estado de semi inconsciencia.

Una voz se dejará escuchar entre tanto descontento, un peón que logró volver con vida de los yerbatales muestra que lo único que obtuvo de aquella experiencia son las marcas de los látigos sobre su espalda. La voz disidente es rápidamente acallada por la violencia de los patrones y capangas, la fiesta vuelve a su curso y el sonido alegre del chámame envuelve el ambiente mientras todo permanece en una tensa calma.Esta disidencia también se presenta en el film de Soffici, donde uno de los trabajadores prefiere tirarse a las aguas del río y nadar entre las balas que le tiran los capangas antes que llegar a destino para perecer en el interior de la selva.

En Prisioneros de la tierra, el protagonista es Esteban Podeley, un hombre que supo trabajar como peón libre y que, por circunstancias diversas, cae en desgracia y acompaña el destino conchabado de otros tantos desgraciados rumbo a los yerbatales. Pero Podeley es un hombre distinto, ha tenido otra suerte y representa una suerte de “peón nuevo” que entiende las injusticias que sufre y no las acepta como un trágico destino. También es la voz de alerta que tiene el espectador, quien percibe de antemano el funesto destino que se avecina. Esto se puede ejemplificar en el libro que recibe de un compañero al inicio de la secuencia de la fiesta, previo a emprender el viaje hacia el Alto Paraná: El dolor del mensú de Juan Acevedo. Posteriormente, vemos la escena donde Podeley se encuentra en el barco de ida leyéndolo. El patrón se acerca y se lo quita para luego arrojarlo por la borda advirtiéndole que leer es peligroso. La reacción del protagonista es detenida por otro peón; aún no hay nada que hacer para detener las arbitrariedades y malos tratos, pero sí deja ver al espectador que quien tuvo acceso a la educación como modo de elevación cultural, entiende que las cosas se pueden cambiar.

En las Aguas bajan turbias, también es el protagonista, Santos Peralta, el que sabe leer. Aquí también, la posibilidad de acceso a la información como ejemplificación de la elevación cultural y espiritual del individuo lleva a la acción. Es a partir de la lectura de una carta que lee el mismo Peralta en voz alta para el resto de la peonada analfabeta, que los mensues del Alto Paraná se enteran de que las cosas pueden ser distintas. En la misma, es un hermano de los trabajadores quien les relata la nueva vida lejos de los yerbatales donde “nos tratan bien, nos pagan con plata y compramos donde queremos. Ni los patrones ni los capangas golpean a nadie. Dejamos de ser esclavos y somos hombres”.[36]

El conocimiento de la existencia de los Sindicatos permitirá pensar en la posibilidad de escapar para algunos y, al verse frustrado este primer intento, desatará la furia colectiva contra la patronal autoritaria en una rebelión sin precedentes.

De la tierra que aprisiona a ser dueños de su destino

Llegados al Alto Paraná, Soffici dejará en claro que lo que veremos a continuación será una expresión de la explotación del hombre por el hombre articulada en un ambiente opresivo donde, como dice el médico destinado a cuidar a los mensues como propiedad valorizada: “en la selva aguarda la muerte”. De esta forma, está presente un enfoque donde “prevalecen dos tendencias: La elucidación de cómo un ambiente condiciona o apresa al hombre que vive en él, y la lucha del hombre por su reivindicación humana”.[37]

La situación también marca el pensamiento de los explotados que ante la muerte de alguno de ellos por las pésimas condiciones del viaje y la incapacidad médica de curar, lo que parece una maldición ineludible del mensú, analizan su situación en clave de conciencia de clase. Allí aparece el germen de un “peón nuevo”, el que se siente hermanado en la desgracia con los otros y que lo llevara a pensar en una solución colectiva a la sujeción sufrida. Esto está representado en la expresión de Esteban Podeley al definir como “hermanos” al resto de la peonada con la que convivía en los yerbatales.

Esta condición parece ser vista de una forma trágica e impostergable en el film de Soffici, donde se define que la explotación también está posibilitada por la misma tierra que “aprisiona a los hombres”.

En Las aguas bajan turbias hay una maduración de esta misma idea en clave de lucha de clases, ya que para que algunos pocos disfruten del “oro verde”, muchos otros sufren el infierno. Es así que “los habitantes de la zona se complacen en señalar a la yerba como producto madre de toda la tierra colorada e, incluso, en algunas localidades la llaman oro verde”.[38]

Las condiciones de explotación de los peones vuelven a ser ejemplificadas y reforzadas de una forma más explícita y brutal. La humillación sugerida por Soffici respecto al cobro en vales para cambiar por productos en las proveedurías de la misma empresa explotadora del yerbatal, se profundiza en la película de Hugo del Carril en una crueldad organizada. Familias enteras esperan obtener una recompensa justa por trabajo realizado, pero la triste realidad muestra que en esas condiciones no se lograrán más que unos pocos productos a precios inflados, que dejarán en la miseria a la gran mayoría de los trabajadores. Hay una escena en donde se muestra a unos niños hambrientos que se apuran a comer harina cruda que había sido arrojada al piso fruto de una pelea entre mensues y mercaderes. Dicha escena presenta una gran potencia visual y una alta efectividad dramática, que logra poner en evidencia el conflicto que se busca representar.

Mensúes en armas: Legitimidad de la violencia. El héroe es colectivo

En ambos ejemplos fílmicos, el trabajador del yerbatal está acostumbrado a resolver las disputas en duelos con el cuchillo. La condición de buena mano para el arma blanca de los paisanos de Misiones y Paraguay, será prevenida, en ambos casos por patrones y capangas, quienes los obligan a dejar sus armas una vez desembarcados en las orillas del Alto Paraná.

La violencia es de por sí el lenguaje que se emplea en toda comunicación entre explotados y explotadores. Del lado de los patrones, la misma está organizada y sostenida en una cadena de mandos bien estructurada y en una persistente vigilancia durante día y noche sobre los trabajadores. El sustento de la misma no es solo la imposibilidad de defenderse de los explotados al no contar con armas, sino la constante porosidad de la integridad moral y ética de los mismos, que continuamente se ven disminuidos al nivel más bajo que puede soportar un humano: en Prisioneros de la tierra, uno de ellos expresa: “nos tratan como animales”. Esta afirmación queda sin respuesta en el film de Soffici, pero la apuesta es retomada por Hugo del Carril cuando los explotados dejan de observar su destino en forma fatalista y buscan pasar a la acción; es por eso que ante el castigo físico que sufre uno de los trabajadores, el protagonista incitará a la acción de defensa colectiva al preguntarle a sus compañeros: “¿Qué hacemos aquí parados?”.

En Prisioneros de la tierra la respuesta a la violencia patronal será de carácter espontáneo y focalizado en el objetivo puntual de escapar de las plantaciones. No tiene un carácter de reivindicación de derechos. Es el instinto de supervivencia que aflora a partir de una necesidad que se generó en torno al conflicto que plantea el argumento fílmico. El protagonista, Esteban Podeley, quiere vengarse del patrón por apartarlo de su amada quien debió partir sola de regreso a Posadas, mientras él se quedó conchabado en la selva, fruto de un engaño. Es a partir de una necesidad dramática que se genera “la violencia desde abajo”, no por un sentido de conciencia de clase, sino más bien por la necesidad de escapar. Luego de la acción espontánea, tanto de Podeley como de sus colegas, no se recorre mucho más camino para solucionar los problemas de los mensúes ni cambia el sistema de explotación. Sí, hay una venganza del explotado, pero persigue un fin personal. Lo que sí es interesante en la película de Soffici es que se muestra un “héroe” capaz de utilizar la violencia a la par de los opresores. La crudeza de toda la secuencia en donde Podeley lleva al patrón Cornell a latigazos hasta dejarlo mal herido y a la deriva del rio, expone el conflicto vivido en los yerbatales en todo su esplendor. Respecto a esta escena, el mismo Mario Soffici rememoró que “Cuando hice Prisioneros de la tierra […] me plantearon una cuestión porque hacia fustigar a latigazos al capataz. Me pidieron de todas las formas posibles que cortara esa escena porque decían que era muy violenta.[39]

La misma escena que “hizo afirmar a Jorge Luis Borges en las páginas de la revista Sur […] en escenas análogas de otros films, el ejercicio de la brutalidad queda a cargo de los personajes brutales: en Prisioneros de la tierra está a cargo del héroe y es casi intolerable de eficaz”.[40]

Respecto al uso de la fuerza, en Las aguas bajan turbias adquiere una característica distinta. La resolución por la vía violenta vuelve a ser la única que se presenta como posible para quebrar un mundo del tipo “feudal” y con características de esclavitud. Es entonces, la única alternativa para poder acceder a un mundo de seguridades y derechos laborales; es el acceso a la información ante la respuesta a la pregunta de uno de los trabajadores: “¿Y a donde están los sindicatos?”, que otro más preparado en organización obrera le responde: “en todas partes”, lo que motoriza la acción.

Es entonces, una violencia colectiva que se coloca por detrás de objetivos también de toda una clase. Como dirá el film, la lucha tuvo sus mártires, entre los que se encuentra el propio hermano del protagonista, Rufino Peralta, pero valdrá la pena porque la victoria también enarbola a todo un sector unificado. Es por este motivo que “A diferencia de la resolución fatalista ofrecida por Soffici, Las aguas bajan turbias planteará argumentalmente la urgencia de la organización sindical de los mensúes, como modo de cohesión sectorial desde una perspectiva integrista y conciliadora”.[41]

De este modo, se podrá dilucidar un interés de Hugo Del carril de evidenciar algunas de las conquistas del gobierno peronista en materia de derechos laborales, más reflejo de la época de producción de la obra, que del momento histórico que se propuso narrar.

Entrar en conocimiento de un mundo en donde los trabajadores tienen voz y poder de acción no determina que el camino escogido por los mensúes sea a partir de la intermediación de un sindicato. Funciona solo como un detonante, que enciende una mecha de bravura donde la acción corre por medio de los empleados tomando el control de las plantaciones y atacando a patrones y capangas. La escena donde el más violento de los opresores es golpeado y dejado atado en el medio de la selva a merced de los animales nocturnos que la habitan, es otra escena impactante; constituye la explosión final de la llama que inició el conocer que las cosas podían ser de otro modo para el sujeto trabajador. El efecto contagio arrasa con las plantaciones donde los mensúes dejan la actitud fatalista que enfrascaba la producción de Mario Soffici, mientras se sentían presos de la tierra que los rodeaba para convertirse, tal vez no en dueños de la misma, pero al menos artífices de su propio destino.

Representación del rol femenino en los yerbatales

En Prisioneros de la tierra el rol femenino es encarnado por alguien ajena a la vida y dinámica de las plantaciones. Andrea o “Chinita” es la hija del médico contratado por Cornell, el dueño de la plantación, para que se ocupe de la salud de los mensúes.

La mirada ajena en la desdicha cotidiana servirá de detonante para despertar en el protagonista, Esteban Podeley, la semilla de la rebeldía. La misma, que si bien no está pensando en un cambio social profundo, pues está más vinculada a un interés personal del protagonista, sirve como exponente claro de las posibilidades que tienen los hombres cuando se unen contra un opresor mutuo.

Las versiones fílmicas presentan a los trabajadores en una escalada de maduración y compresión de sus propias posibilidades de cambiar las cosas, un claro avance a lo propuesto por las notas de La vanguardia de principios de siglo donde “Bouvier retrató a los trabajadores y a las mujeres de Misiones como impotentes y necesitados de salvación […] presentados como ignorantes e incapaces. Eran infantiles: engañados y forzados a trabajar. No podían pensar por sí mismos, tener agenda propia, tomar sus propias decisiones, ni defenderse. Más bien, necesitaban salvación”.[42]

La otra mujer que vemos representada en la película es la contracara de Andrea. Al iniciar la acción vemos que Podeley se despide de una acompañante con lo que estaba compartiendo la habitación. Ella le pregunta si volverá, él responde que eso espera. Este vínculo fugaz, trabaja la dualidad ya presentada en todos los relatos sobre los yerbatales donde “las mujeres veían solo dos opciones: seguir a sus hombres a los yerbales o involucrarse en la prostitución en Posadas”.[43]

En el caso de emprender el viaje y “si la mujer quería acompañar a su hombre al yerbal en lugar de ser prostituta, su vida allí también sería muy difícil. Según Bouvier, “la mujer en el Alto Paraná es una bestia de carga, menos todavía, porque en los libros de los empresarios figuran las mulas, los caballos, los cerdos, etc., pero no figuran las mujeres o criaturas”.[44]

En Prisioneros de la tierra no hay un retrato del trabajo de la mujer en el yerbal. Tampoco se reflejan las familias que acompañan al peón y realizan tareas rurales a pesar de que era claro que “en dicha actividad participan niños, mujeres y varones en similitud de condiciones –objetivas– de explotación debido a su pertenencia a la clase social más vulnerable y precarizada de la cadena yerbatera”.[45]

Un acierto de la película de Soffici es reflejar la vulnerabilidad femenina ante la agresión sexual machista. En este caso, queda trunca: el dueño de la plantación, Cornell piensa en violar a Andrea pero al ver su cara de terror, no lo hace. De esta forma, vence el remordimiento al deseo. El mismo Cornell justifica su comportamiento como si fuera una maldición del clima y la selva.

Los roles femeninos tienen una representación distinta en Las aguas bajan turbias.Aquí veremos a la mujer trabajadora del yerbal cumpliendo tareas a la par de los hombres donde como “Bouvier describía […] tenían que transportar bultos de hojas de 70 o más kilos, lo que suponía una tarea extenuante”[46]. Es de hecho esta misma situación la que hace que el protagonista, Santos Peralta, conozca a su futura compañera, Amelia. Él, al verla vencida por el peso de la carga mientras ambos cumplían tareas en la plantación, se acerca a ayudarla.

El tópico de “los cuerpos vencidos” es un recurso utilizado por Hugo del Carril para describir las condiciones del yerbatal. La presión sobre los mismos no solo se hace sentir en las extensas jornadas laborales sino que se mantiene como una prisión en todo momento en la convivencia entre oprimidos y opresores. De esta manera, hay una constante “necesidad de cuidado” que hará que Amelia pase del “cobijo de su padre al de otro hombre”, aunque eso no evitó que sufriera violaciones por parte de uno de los capangas del yerbal.

La siguiente mujer que ocupa un rol importante es la prostituta de Posadas, quien quiere cambiar de vida y sigue a su amado a las plantaciones. En este caso será Rufino Peralta, el hermano del protagonista, quien intentará transformar su vida y la de esta desdichada, pero la selva y sus custodios, dueños de plantaciones y capangas, no permitirán una redención para la sufrida pareja.

Respecto a las relaciones entre hombres y mujeres, el relato de Hugo del Carril hará una fuerte crítica al informe Niklison donde este último expresaba que “si bien no son todas las mujeres las encasilladas como prostitutas, en la fuente se puede apreciar una sexualidad abierta tanto de varones como mujeres, entrando en contradicción directa con las prenociones del autor. Las uniones conyugales le parecen hasta ‘cómicas’: las “[…] uniones en el compañerismo marital de la selva, nunca se prolongan. Son breves, fugaces. Un peón seduce la mujer de otro, ‘se la quita’, y nada; la amistad entre ellos, si existe, no se interrumpe, continúa como antes”.[47]

A diferencia de esta visión, el film retratará a las mujeres como víctimas de las necesidades sexuales de los capangas de la plantación que tomarán a la fuerza a la mujer que se le plazca. Una de las escenas más terribles en ese sentido, se presenta cuando una de estas jóvenes recibe el castigo del marido luego de haber sido abusada (siendo que él estaba presente cuando se la llevaron), preguntándole en dónde estaba.

En el caso de la protagonista, Amelia, es su padre quien intentará salvarla de la lascivia masculina, pero le será imposible. El circuito orquestado donde, como anuncia el dueño de la plantación: “aquí todo lo que hay es mío, la tierra, las mujeres y la yerba”, parece ser inquebrantable.

El último rol femenino que presenta Las aguas bajan turbias es el de la mujer mayor, cuyo hijo murió por los castigos de los capangas en un yerbatal y que, de ahí en más, se convertirá en “la madre” de todos los mensúes. Ella es quien asiste a los heridos por los latigazos de los patrones y vela por la salud de todos los trabajadores, en un rol similar al médico de Prisioneros de la tierra. La diferencia radica en que, mientras en la película de Soffici los trabajadores acceden a un médico ante la posibilidad de morir por el hecho de ser “un costo para el patrón”; en Las aguas bajan turbias los mensúes son propiedad desechable que puede perderse y reemplazarse inmediatamente por nuevos desdichados llegados desde Posadas en un tráfico continuo.

Conclusión

En ambos filmes la explotación del hombre por el hombre se conjuga con el ambiente hostil que atrapa a todos los individuos por igual, sin importar distinción de clase. El ambiente grandilocuente de la selva, su clima y humedad inclaudicables, convertirá, tarde o temprano, en “cuerpos vencidos” a todo aquel que se atreva a ingresar a sus dominios.

La diferencia entre ambas producciones, radica en la esperanza que reflejan sobre poder cambiar algo de ese destino tan amargamente marcado. Especialmente en la fe en el trabajo de rebelión colectiva, en pensar si un sujeto se salva solo o si la solución depende de un colectivo de personas luchando por los mismos objetivos. En plena Década Infame, Soffici muestra que solo hay lugar para la rebelión por deseos individuales; una lucha solitaria que claudica en inmolación al no vislumbrase un futuro mejor.

Ya en los años 50, Hugo del Carril tiene otra visión, al haber vivenciado una nueva realidad. La solución, si bien no llega de manos de una organización sindical concreta, es fruto de la acción colectiva. A pesar de que hay obvios protagonismos, el deseo de mejorar las condiciones atañe a todo el grueso de los trabajadores del yerbal; uno solo no hubiera hecho nada, pero todos juntos eran invencibles, como se refleja en aquel diálogo antes citado de la película. Por otro lado, es claro que las posibilidades de transformar la situación del trabajador dependen de su propia elevación espiritual y cultural que en ambos films lo hacen posicionarse en otro lugar y con otras “armas” para dar batalla por la dignidad de todos los mensues. La diferencia en este sentido es que en el film de Soffici, queda sujeto al protagonista y en la película de Hugo del Carril, el acceso al conocimiento logra fines colectivos de reivindicación.

En este sentido, los años transcurridos entre una película y la otra, la etapa de prosperidad de un peronismo gobernando en pos de la justicia social, gestionando importantes mejoras para los trabajadores (ejemplo significativo en este caso es el Estatuto del Peón de campo,sancionado en 1944) y haciendo de los sindicatos una expresión y cobijo de los mismos; no pueden ser dejados de lado al analizar uno y otro film.

Por último, el trabajo intentó reforzar la comprensión de la idoneidad de las expresiones audiovisuales de ficción como recursos válidos para poder transmitir sucesos históricos. La ficción audiovisual es un soporte de difusión óptimo del transcurrir histórico siempre que se tenga en cuenta las características sociales del momento de producción de la misma, así como es necesario atender a esa misma cuestión respecto a las diferentes épocas en que puede ser visualizada. Las sociedades y sus percepciones sobre el pasado cambian inevitablemente mientras las obras artísticas audiovisuales permanecen imperturbables.

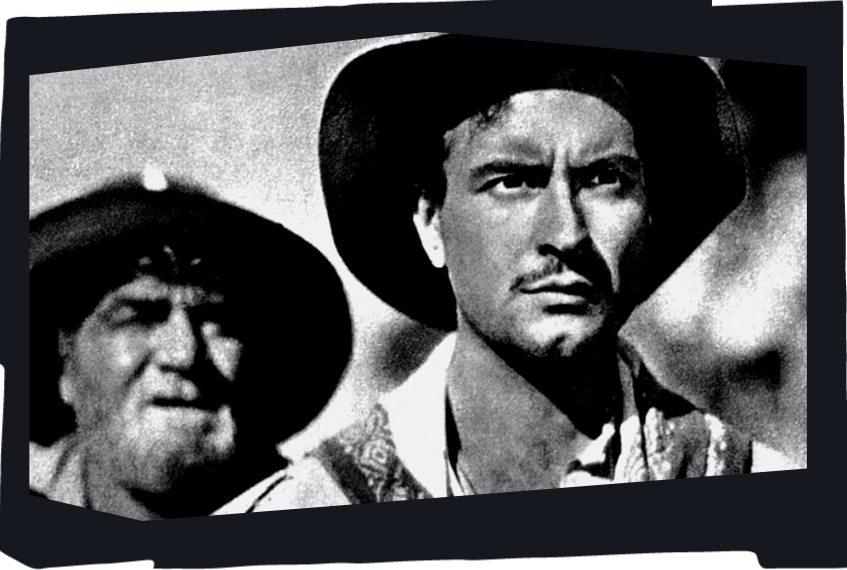

Imagen de portada. Fuente: https://www.lavanguardia.com/peliculas-series/images/all/movie/backdrops/1939/8/movie-335367/w1280/fYWfJuVT8hNtuWFq4kKdHB48jIP.jpg

[1] Alto Paraná era una extensa zona de cinco mil leguas que abarcaba Argentina, Paraguay y Brasil.

[2] Sarreal, Julia, Trabajadores de la yerba mate o los esclavos blancos en los bosques del nordeste. Argentina a principios del siglo XX, Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani 60 (Enero – Junio, 2024), pág. 89

3 Durante ocho semanas, La Vanguardia publicó 23 artículos de este autor sobre las condiciones en los yerbales del Alto Paraná.

[4] Sarreal, Julia, Trabajadores de la yerba mate o los esclavos blancos en los bosques del nordeste. Argentina a principios del siglo XX, Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani 60 (Enero – Junio, 2024), pág. 89

[5] Ibídem pág. 98

[6] Ibídem pág. 91

[7] Ídem

[8] Beck, Hugo H, Folia Histórica del Nordeste, Nº 18 (Resistencia, 2010) IIGHI, CONICET – IH, UNNE, pág. 1

[9] Sarreal, Julia, Trabajadores de la yerba mate o los esclavos blancos en los bosques del nordeste. Argentina a principios del siglo XX, Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani 60 (Enero – Junio, 2024), pág. 92

[10] Beck, Hugo H, Folia Histórica del Nordeste, Nº 18 (Resistencia, 2010) IIGHI, CONICET – IH, UNNE, pág. 2

[11] Sarreal, Julia, Trabajadores de la yerba mate o los esclavos blancos en los bosques del nordeste. Argentina a principios del siglo XX, Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani 60 (Enero – Junio, 2024), pág. 95

[12] Ibídem pág. 110

[13] Ídem

[14] Ídem

[15] Beck, Hugo H, Folia Histórica del Nordeste, Nº 18 (Resistencia, 2010) IIGHI, CONICET – IH, UNNE, pág. 2

[16] Sarreal, Julia, Trabajadores de la yerba mate o los esclavos blancos en los bosques del nordeste. Argentina a principios del siglo XX, Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani 60 (Enero – Junio, 2024), pág. 111.

[17] Ídem.

[18] Ibídem pág. 112

[19] Ídem.

[20] Ídem.

[21] Ídem.

[22] Caparrós Lera, José María (2017), El pasado como presente, 50 películas de género histórico, Editorial Luoc, Barcelona, pág. 18

[23] Ibídem pág. 17

[24] Ibídem pág. 21

[25] Termino utilizado en Ferro, Marc (2000), Historia contemporánea y cine, Editorial Ariel, Barcelona.

[26] Cabrera, Gustavo (1989), Hugo del Carril, un hombre de nuestro cine, Ediciones Culturales Argentinas, Buenos Aires, pág. 64.

[27] Ibídem, pág. 31.

[28] Ibídem, pág. 90.

[29] Ibídem, pág. 57.

[30] Ibídem, pág. 65

[31] Campodónico, Raúl Horacio (2010), El cine cuenta nuestra historia, 200 años de Historia. 100 años de cine, INCAA, Buenos Aires, pág. 376

[32] Ídem

[33] Di Nubila (1998), Domingo, Historia del Cine Argentino I, la época de oro, Ediciones del Jilguero, Buenos Aires, pág.264

[34] Cabrera, Gustavo (1989), Hugo del Carril, un hombre de nuestro cine, Ediciones Culturales Argentinas, Buenos Aires, pág. 113

[35] Ibídem, pág. 35

[36] Campodónico, Raúl Horacio (2010), El cine cuenta nuestra historia, 200 años de Historia. 100 años de cine, INCAA, Buenos Aires, pág. 383

[37] Di Nubila (1998), Domingo, Historia del Cine Argentino I, la época de oro, Ediciones del Jilguero, Buenos Aires, pág.259

[38] Haugg, Diana E, Feminidades y masculinidades en los yerbales a principios del siglo XX. Una aproximación a partir del informe Niklison (1914) en Género y ruralidades en el agro latinoamericano, Alejandra Arce- María Marcela Franca compiladoras, Ediciones Ciccus, 2019, edición digital. Pág. 17

[39] Campodónico, Raúl Horacio (2010), El cine cuenta nuestra historia, 200 años de Historia. 100 años de cine, INCAA, Buenos Aires, pág. 377

[40] Ídem

[41] Ibídem, pág. 383

[42] Sarreal, Julia, Trabajadores de la yerba mate o los esclavos blancos en los bosques del nordeste. Argentina a principios del siglo XX, Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani 60 (Enero – Junio, 2024), pág. 114

[43] Ibídem, pág. 104

[44] Ibídem, pág. 103

[45] Haugg, Diana E, Feminidades y masculinidades en los yerbales a principios del siglo XX. Una aproximación a partir del informe Niklison (1914) en Género y ruralidades en el agro latinoamericano, Alejandra Arce- María Marcela Franca compiladoras, Ediciones Ciccus, 2019, edición digital. Pág. 18

[46] Sarreal, Julia, Trabajadores de la yerba mate o los esclavos blancos en los bosques del nordeste. Argentina a principios del siglo XX, Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani 60 (Enero – Junio, 2024), pág. 96

[47] Haugg, Diana E, Feminidades y masculinidades en los yerbales a principios del siglo XX. Una aproximación a partir del informe Niklison (1914) en Género y ruralidades en el agro latinoamericano, Alejandra Arce- María Marcela Franca compiladoras, Ediciones Ciccus, 2019, edición digital. Pág. 27