“Pero nuestro destino nacional sigue en berbecho, …, no somos dueños reales de nuestra soberanía y, por lo tanto, no podemos impulsar nuestro desarrollo … para que todo el pueblo oriental … disponga de asequibles posibilidades de cultura.Hoy descubrimos mejor que nunca que el artiguismo es un programa.”.

Vivian Trías, “Las Montoneras y el imperio británico.”

Mediante este trabajo pretendemos aproximarnos al problema de las relaciones sociales en el Uruguay desde una perspectiva que abarque tanto sus problemas en el plano material como en lo cultural. A ese fin expondremos las discusiones que emergen tras las sucesivas crisis ocurridas luego de la experiencia política del 1958. En este período el país atraviesa una situación oportunamente caracterizado como de crisis estructural e identitaria, la cual será motivo de la ensayística de Alberto Methol Ferré en su obra “El Uruguay como problema”. En esta lectura caben las reflexiones historiográficas, y en tal sentido Roberto Ares Pons intenta dar una explicación. Por otra parte, traemos en diálogo al historiador Gerardo Caetano, quien problematiza las lecturas previas, contribuyendo a dilucidar la cuestión nacional en el Uruguay.

A su vez, es en este intersticio temporal que hallamos el surgimiento de una visión crítica al interior de la izquierda, llamada por algunos de sus ideólogos socialismo nacional. Previamente, desde 1953, el Partido Socialista uruguayo afronta una renovación orgánica e ideológica, generando cuadros políticos y dirigentes en una línea histórica diferente. Vivian Trías será en esa dirección un formador de futuras generaciones, no solo al interior del partido, sino para el resto de la izquierda. Es en este contexto, surge la figura de Rúl Sendic, quien supo transitar por experiencias de organización diversas, tanto en lo partidario como en el mundo del trabajo rural. Nos preocupan sus primeros años en el socialismo y su relación con el medio rural, como así también sus planteos en rededor del problema de la tierra.

1-. El empate y la crisis

Luego de la victoria del Partido Blanco en las elecciones de 1958, con posición dominante del herrerismo, y un acuerdo con el ruralismo de Nardone, el escenario político uruguayo cambia. No obstante, la desilusión no tarda en llegar para los sectores nacionalistas que esperaban dar una respuesta frente al contexto internacional. Cabe destacar que, pese a la bonanza del mercado mundial, el Uruguay vive un dilema agudo ante el repliegue del Imperio Británico en la región. En ese sentido, Methol Ferré advierte que este cambio de condiciones experimentado por un país dependiente y productor agropecuario, alcanza todos los niveles políticos, incluyendo los partidos tradicionales. Dice el autor que la república oriental exportaba a imagen de la necesidad británica, y por el contrario la vinculación con Estados Unidos no resultaba complementaria en términos de intercambio comercial. De ese modo es que el Uruguay “se descubre insignificante a la intemperie del mercado mundial, sin la cálida protección inglés.” (Methol, 1959:18).

Por otro lado, el gobierno emergente de dicha alianza, al sancionar la ley de reforma monetaria y cambiaria, confirma un rumbo económico ligado a los intereses de los sectores ganaderos. En esa dirección, observan Gerardo Caetano y José Rilla, en septiembre de 1960 la política financiera completa su orientación con la incorporación del país al Fondo Monetario Internacional. La política comercial se liberaliza, requiriéndose la exportación de los productos en los que se posean ventajas comparativas, y así también se exige restringir la demanda interna a fin de reducir las importaciones. A consecuencia de ello, los historiadores sostienen que dichos sectores del agro se beneficiaron sin demostrar contrariamente una aptitud para conducir el nuevo proyecto. Esto trajo consecuencias sociales, ya que aparejó el crecimiento de la desocupación y un mayor endeudamiento externo, sin avizorarse signos de recuperación de la actividad económica (Caetano y otro, 1994).

Sin embargo, la incipiente crisis despierta un ánimo de morigeración, y se pretende implementar medidas de corte desarrollistas en aras a superar la crisis del sector externo. En esa perspectiva, se le adjudicó a la Comisión de Inversión y Desarrollo Económico un rol planificador para lograr inversiones en el ámbito público. Opinan Caetano y Rilla que ese resultado estuvo lejos de alcanzarse, desencadenándose una crisis similar a la del modelo batllista, lo cual provocó el fraccionamiento partidario y críticas al interior de la orientación del Estado. Se reprochaba al gobierno actitudes semejantes a las cuestionadas en el período anterior: clientelismo, intervención y arbitraje estadual entre sectores sociales corporativos. Los historiadores concluyen, en base al análisis político del politólogo Panizza, que la “reestructura económica parecía exigir una reestructura política vigorosa, que terminara con la inercia, con los equilibrios y también con las resistencias y continuidades de la vieja formación política uruguaya.” (Ob. Cit., p. 213).

Esta crisis es figurada por Rilla y Caetano como estructural, la que se caracteriza por una tensión por el excedente económico en un momento de estancamiento productivo. Asimismo, también se observa en ese período una disminución en la capacidad del sistema político, y en particular del Estado, para articular demandas de diferentes sectores sociales. En ese grado, los historiadores subrayan que por esos años se percibe una crisis que excede las circunstancias socio-económicas, y estriba en la identidad nacional. En esa inteligencia, estaba en juego “la interpretación del pasado nacional, el rol de la política y los partidos como grandes espacios nacionalizadores”. Estos agrupamientos comenzaban a aminorar su influencia, en la medida que “las formas tradicionales de representación política entraban en crisis”. En esa argumentación, los actores intentaron dar una alternativa ofreciendo “nuevos imaginarios para el ‘nosotros nacional’, negando los viejos mitos fundantes de la política tradicional o del ‘afuera’” (Ob. Cit., p. 218).

2.- El Uruguay: la crisis y el problema

En ese contexto Methol Ferré escribe su célebre ensayo “El Uruguay como problema”, no obstante, los acontecimientos en los que se involucra no le permiten editar el texto hasta 1967. Tal circunstancia es expuesta por Jauretche tanto en su prólogo a la edición argentina como en su prefacio al ensayo de su autoría “Ejército y política” (Jauretche, 1976; Methol Ferré, 1973). En consecuencia, es preciso repasar los acontecimientos de fines de los años sesenta, advirtiendo que, tras la sanción de una nueva constitución, las condiciones político-jurídicas se modifican. Cabe destacar que esta nueva carta magna es producto de una alianza entre agrupamientos que emergieron tanto del Partido Colorado como del Blanco. Mediante dicho proceso se volvió al presidencialismo, cediendo facultades en cabeza del Poder Ejecutivo en materia del planeamiento y presupuesto, lo que para los historiadores Rilla y Caetano tuvo visos de desarrollismo. El gobierno emergente en marzo del 67 no tardara en desestabilizarse, y hacia fines de ese año un nuevo cambio golpea al Uruguay luego de la muerte del presidente electo: Oscar Gestido (Caetano y otro, 1992; 1994).

En esta atmosfera, Methol Ferré escudriña las causas de la crisis, y se pregunta por la posición del Uruguay en la escena internacional, al considerar el dilema de intervenir o ser intervenidos por no hacerlo. En ese límite se despliega la realidad, ya que somos parte de la historia de un continente incorporado a la historia desde Europa y el Atlántico, lo que le motiva indagar sobre el pasado hispánico. En ese interludio histórico diferencia las áreas del imperio colonial, subrayando que es hacia fines del dominio español se expande en la Cuenca del Plata. En esa sucesión temporal aborda las tensiones en el estuario, entre la Colonia del Sacramento y Montevideo, involucrando a España y a Portugal, y dada la alianza que este país había concertado, también intercede Inglaterra. Dice en ensayista uruguayo: “venimos al mundo como frontera de conflicto y base de penetración en el Atlántico Sur y el corazón sudamericano” (Methol Ferré, 1973:34).

El pensador oriental, descifra la historia colonial y la independencia hispanoamericana en torno a dichas claves geopolíticas. En esa perspectiva, incluye la intervención de Inglaterra en América hispana, repasando los conflictos por el control marítimo y de las cuencas ribereñas. Methol Ferré destaca el rol que asumió el imperio británico al ocupar el mercado que España dejó vacante, lo cual se tornó posible por su dominio técnico, tanto en términos navieros como productivos. En ese orden, los patriciados criollos, como así también con los sectores agroexportadores y extractivistas, se vinculan con los intereses británicos. En esa medida, tras alcanzarse la independencia, la centralidad del Estado pierde su injerencia y las clases dominantes de cada región se vuelven preponderantes. Este proceso culmina cuando las repúblicas proveedoras de materias primas se dan una institucionalidad propia, impidiendo la conformación de un mercado interno para nuestro desarrollo (Metho Ferré, Ob. Cit., 1973).

En esta lectura, con la conformación de las fronteras, y hallándose cada ciudad portuaria de espaldas al interior de Hispanoamérica, Uruguay delinea una política internacional en los intersticios conflictuales de otras naciones. En el plano interno, dos factores contribuyen a generar una mentalidad insular exenta de una visión internacional: la inmigración y su dependencia. Estas condiciones permiten pensar que la democracia liberal no fue cuestionada, toda vez que “el sistema agroexportador generaba una amplia renta diferencial que satisfacía las reclamaciones populares” (Ob. Cit., 45). Dice Methol Ferré que la “órbita inglesa, la bonanza y la inmigración confluyeron en un apagamiento de la conciencia histórica del país.” (Ob. Cit., p. 46). Este aspecto tiene sus implicancias para la historiografía uruguaya, que, por un lado, circunscribió su relato en los límites del país y por otro, se subsumía en la causalidad externa.

El ensayista, por sobre esta contradicción identifica la interpretación de Luis Alberto de Herrera, quien supo tomar como punto de partida al Uruguay como problema. Este caudillo oriental avizoraba en sus ideas la necesidad de una solidaridad entre los países de la Cuenca del Plata, no obstante, proponía que cada uno debe circunscribirse a su frontera. En ese equilibrio defendía la neutralidad del país en aras a mantener la paz. En consonancia, Methol Ferré añade que el Uruguay era “fruto de una intervención para la no intervención”, por el contrario, el principio de la no intervención es “la razón de la existencia del país.” (Ob. Cit., p. 54, 55). A razón de ello afirma que la no intervención actúa de manera positiva mediante la autodeterminación de los pueblos, e implica un basamento para la política internacional uruguaya (Methol Ferré, 1973).

Por otra parte, el pensador oriental se pregunta por la industrialización en el Río de la Plata, y al indagar sobre la cuestión encuentra que tal proceso fue plausible sin la necesidad de una revolución. Argentina y Uruguay se beneficiaron de su renta diferencial, lo que posibilitó, sin sacrificios sociales, la generación de un amplio sistema de servicios y un nivel de vida acorde a los países industrializados. A su vez, esta acumulación de capital generó condiciones para el desarrollo de la industria liviana, conformando un mercado interno en base a políticas que tendieron a la justicia social. Dice en ese sentido Methol Ferré que la singularidad rioplatense era la de “una sociedad fundamentalmente agropecuaria … con consumos y hábitos de sociedad industrial.” (Ob. Cit., p. 73).

Asimismo, el desarrollo en base a la renta diferencial contribuyó al despoblamiento de la campaña al momento que se intensificaba la urbanización en América Latina. No obstante, el subsidio de esta ventaja excepcional no posibilitó que se generalizara una modernización, “sino que se enquistó en sí misma” (Ob. Cit., p. 76), desperdiciándose la oportunidad que su provecho ofrecía. Methol Ferré destaca que, por sobre la inicial actitud del patriciado criollo, ligado a los siglos de escases, y el sacrificio de los sectores migrantes, primó una “mentalidad de comensales”. De ese modo se privilegió “el principio del placer” (Ob. Cit., p. 78) por sobre el de la realidad, sin que mediaran los efectos de la acumulación originaria en sociedades agrarias. En esa orientación, se adoptaron las pautas de consumo de las naciones industriales sin la técnica y la racionalidad económica moderna (Ob. Cit.).

Ahora bien, ¿qué lugar ocupa el Uruguay y esta pampa fértil en América Latina? Para el geopolítico uruguayo la Cuenca del Plata es el centro del Cono Sur, dividido por los países andinos del área septentrional, y su estuario es “la zona óptima de América del Sur” (Ob. Cit., p. 90). En ese punto, la ubicación estratégica del Uruguay puede ser leída como llave de la Cuenca del Plata y el Atlántico Sur. Por otro lado, la Cuenca Amazónica se interpone entre las vías navegables del Cono Sur y el resto de América hispana, motivo por el cual sus comunicaciones se vuelven en primer orden marítimas. Por tal causa, considera Methol Ferré, la Cuenca del Plata es la “base fundamental del Cono Sur, está en el ámbito de despegue más portentoso de América Latina” (Ob. Cit., p. 98).

Entonces, ¿qué es la Cuenca del Plata? El escritor uruguayo comprende al Cono Sur como uno de los tres centros insulares ubicadas en las áreas poblacionalmente más densas (Australia y Nueva Zelanda, junto con África del Sur y nuestra subregión). En esa perspectiva, agrega que no estamos en una zona de tránsito, sino apartados del comercio mundial y las áreas de tensión bélica. Sin embargo, la subregión, que abarca Bolivia, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, es un territorio óptimo, sea por su superficie total o por su densidad poblacional. A su vez, posee ventajas en términos energéticos, posibilidades hidroeléctricas exponenciales, facilidades para su comunicación interna con la Cuenca amazónica. Por dichas razones, cuenta con la capacidad suficiente para propulsar su desarrollo industrial y agrario, como así también dispone de una gran variedad de recursos minerales, siendo condición necesaria para generar polos de industria pesada (Ob. Cit.).

Methol Ferré a partir de esta reflexión enfatiza que en Uruguay reside la posibilidad de unificar la frontera entre Brasil y Argentina, y que en esa alianza subyacen la posibilidad de industrializar el Uruguay. En consecuencia, el país oriental no tendrá independencia ni desarrollo sino ligándose a la Cuenca del Plata y a sus dos grandes vecinos. De ese modo, el Uruguay “debe comenzar a intervenir”, allí comienza su “interiorización latinoamericana”, “su exigencia de industrialización” (Ob. Cit. p. 106). En este nivel, desde la intervención recíproca entre los países de la región, reside la posibilidad de una “Revolución Nacional Latinoamericana” (Ob. Cit., p. 104). En esa orientación, para los uruguayos, en vistas a una negociación con Argentina y Brasil, el entendimiento con Paraguay, Bolivia y Chile, se vuelve necesario y beneficioso.

En ese punto de vista, el Uruguay se realizará en la Cuenca del Plata, y sin esta condición América Latina no podrá vertebrarse. El meollo del asunto estriba en la unidad de los dos polos históricamente separados -Argentina y Brasil-, ya que conforman los núcleos esenciales para ese objetivo. Por ello, dice Methol Ferré, política nacional es la tarea ligada a la Cuenca del Plata. En definitiva, el “Uruguay como problema, problematiza a toda la Cuenca del Plata”, y así también “la crisis del Uruguay pone en crisis a toda la época histórica.” (Ob. Cit., p. 118). En ese sentido, al comprender el Uruguay como problema, situándolo en la Cuenca del Plata, nos encontramos con el punto de partida para pensar la historia como corriente común en esta subregión, contrariando su segmentación. Así, este replanteamiento histórico torna posible abordar una perentoria cuestión irresuelta: “la cuestión nacional de América Latina.” (Ob. Cit., p. 119).

3.- La nación: mito e imaginario

Roberto Ares Pons en su obra “El Uruguay: ¿provincia o nación?”, publicada inicialmente el 12 de agosto de 1959 en el semanario “Marcha”, deja una advertencia al ser reeditada un año después en Argentina. Allí expresa que el gobierno electo en 1958 había abandonado los elementos de carácter popular que contiene la tradición blanca, y que potencialmente pueden constituir “un camino de progreso y de liberación nacional” (Ares Pons, 1961). En esa orientación, va a poner en valor la relectura del que considera el mito inicial para el pueblo oriental: Artigas. Dice en torno a ello que en los orígenes los pueblos tienen al menos una personalidad en rededor de la cual se nuclean los factores que determinan su surgimiento. Tal sujeto con el tiempo se transfigura, se convierte en un arquetipo, “la sublimada imago que ilumina el inconsciente colectivo.” (el subrayado es nuestro) (Ob. Cit. p. 17).

El historiador considera al mito como “una verdad que se expresa simbólicamente” (Ob. Cit., p. 18). Desde ese supuesto, pese a que el sujeto real no reúne todos los caracteres que se le atribuyen, sí contiene los que son suficientes para la elaboración que su figura comprende. En otros términos, los mitos originarios precisan tener asidero en la realidad, y en esa medida, en tanto la persona real guarde proporción con esa construcción, será fuente de inspiración futura. En esa percepción Artigas no solo expone una visión adecuada para el entorno en que vivió, sino que propone soluciones a los problemas que enfrentó. En este mito yace en ciernes su proyección: la independencia política y económica, el federalismo, la unión rioplatense, el mercado regional, un progreso armonizado con la tradición, y la democracia.

En su ensayo Ares Pons juzga que el mito de la Patria fue abandonado luego de que el Uruguay se disgregara del resto de los territorios del Río de la Plata. En ese orden, el Estado expresaba una forma jurídica escindida de aquella primera elaboración simbólica. En la ideación inicial subyacía el anhelo de gestar la unidad nacional, proclamada por el federalismo, y contemplada en la Confederación rioplatense que proyectó el artiguismo. En sentido contrario, “el mito de la Divisa”, que se erigió durante los enfrentamientos internos, remplazaba aquella perspectiva nacional. A ese respecto, el historiador apunta que, en rigor, el fenómeno que expresan las divisas, “no se trata de partidos sino de corrientes”. Ambas, blancos y colorados, sintetizaron elementos policlasistas, sectores heterogéneos, y por ello, contuvieron “individuos y grupos atípicos en el seno de cada uno de ellos.” (Ob. Cit., p. 31, 32).

Por otro lado, Ares Pons considera que hacia fines del siglo XIX “una nueva inflexión ideológica” provino de los flujos migratorios, predominando una tendencia al radicalismo político (Ob. Cit., p. 46). En ese proceso, estas vertientes se incorporaron a las corrientes tradicionales, principalmente al Partido Colorado. No obstante, otros grupos conformaron “núcleos ideológicos populares” por fuera de las divisas, de donde emergieron los partidos de izquierda (Ibíd.). En ese sentido, considera el historiador que en el batllismo convergieron influencias diversas, tanto el positivismo como el anarquismo y el socialismo. En ese contexto, agrega, se estableció “una especie de alianza de clases progresistas.”, arribando a coincidencias en lo fundamental entre la burguesía y el proletariado, durante una etapa nacional de desarrollo industrial (Ob. Cit., p. 53).

En este período, signado por la renovación, el autor halla un mito en la figura de José Batlle y Ordóñez, quien emerge como caudillo del medio urbano, brindando respuestas al ánimo individual y colectivo de los sectores que lo acompañan. Este sujeto, dice Ares Pons, “se convirtió en un punto de referencia que polarizó toda la vida nacional”, dado que obligó a sus adversarios a contrariarlo dentro de los marcos de su propuesta reformadora (Ob. Cit., p. 52). No obstante, el alcance de la normativa laboral y previsional no superó los límites que impartía su origen. En esa dirección, las transformaciones de ese orden no se generalizaron en la campaña, por lo que no se generaron cambios sustanciales para los trabajadores rurales (Ob. Cit.).

A esta época de bonanza le sucede una situación crítica que Ares Pons identifica durante los años 30 y la segunda guerra. En esa sucesión temporal, el descenso de las exportaciones y el posicionamiento frente al escenario internacional, acusan las causas que ciñen al Uruguay en una crisis nacional. El clivaje que ordena ese sentido es el histórico y el cultural, empero, frente al contexto vivido las capas intelectuales malinterpretan la idea de nacionalidad. Este punto de vista contribuye a dilucidar un equívoco, ya que, al descuidar la especificidad propia del Uruguay, se ligaba la nación a una idea insular, “adherida a un Continente ajeno”. Por el contrario, al percibirse la “penetración imperialista.”, se comprende la alternativa posible a su injerencia, estrechando vínculos económicos, políticos y culturales “con las demás repúblicas hispanoamericanas.” (Ob. Cit., p. 59).

En esa contextura, el historiador encuentra al pueblo oriental en disconformidad, ya que estima que en las ideas impuestas de civilidad democrática y culto al progreso subyace un tipo de existencia desatinada para su idiosincrasia. Por ello, advierte, “debemos descubrir el verdadero rostro de nuestro pueblo, los rasgos esenciales de su personalidad histórico-cultural” (Ob. Cit., p. 65). En esa orientación distingue, pese a su origen heterogéneo, elementos suficientes para considerar al pueblo uruguayo como una colectividad con personalidad propia. Hallando en esa perspectiva una nueva generación intelectual, “que procede a una total revisión de los supuestos de la historia oficial”, este fenómeno se manifiesta en la revista “Tribuna Universitaria” hacia fines de los 50 (Ob. Cit., p. 70).

Ares Pons sostiene que para Uruguay la idea de Confederación Hispanoamericana no solo implica volver a la propia matriz cultural, sino que devela su potencial de desarrollo. En esa visión histórica, la nación son los pueblos que conforman Hispanoamérica, la comunidad originaria, y en la concreción de su unidad reside la posibilidad de realizarla. En consecuencia, en el mito yace dicha virtualidad, y la ocasión de trascender la falsa idea de una Nación disgregada, tendiendo a la integración político-económica. Tal objetivo es factible si se comienza por la Cuenca del Plata, y en ese sentido, “las unidades regionales son pasos necesarios en el camino hacia la unidad continental”. No obstante, para asemejarse al mito se vuelve preciso “la unificación total de las repúblicas desprendidas del tronco hispano.” (Ob. Cit., p. 76).

Finalizando, Ares Pons afirma la necesidad de “restaurar la unidad” del pueblo oriental dotándolo de proyección histórica, lo cual se vuelve realizable al retornar a la figura del mito de Artigas. Este mito es el único entre los mencionados que cumple dicha función, ya que en su personalidad se conjuga tanto la autonomía como “la integración americana expresada en el ideario federal”. A partir de entonces Uruguay podrá incorporarse a la “Revolución Hispanoamericana” (Ob., Cit. p. 78).

Gerardo Caetano, en consonancia con los planteos precedentes, aduce que en el Uruguay durante el siglo XX hubo una constante “búsqueda de relatos persuasivos respecto a un pretendido pasado ‘fundante’” (Caetano, 2023:199). En esa lectura, son los partidos políticos espacios privilegiados para la construcción de un imaginario nacional. No obstante, la historiografía uruguaya no logró instalarse a cabalidad un momento fundacional para la nación. Empero, son los mitos de un “pasado de oro” los que suplirán aquella dimensión temporal original, aunque ninguno de ellos prevalezca sobre el resto (Ob. Cit., p. 203).

En esa perspectiva, el historiador contemporáneo afirma que existió una insistencia en la idea de vincular las tradiciones políticas con modelos diferentes de conciencia nacional. De ese modo, para los colorados primó la “uruguayidad”, cualidad gestada desde un saberse en lo internacional, y en particular Batlle y Ordóñez, sostiene Caetano, se condujo desde una matriz cultural cosmopolita. Por otro lado, la “orientalidad” es propia de la tradición blanca, que recupera la identidad nacional desde una índole telúrica, toda vez que lo hace desde una razón delimitada en la frontera de nación. Cabe la salvedad hecha para los nacionalistas, cercanos al herrerismo, por acuñar una concepción que sopesa esa clasificación. En otro orden ingresan las izquierdas vinculadas al planteo nacional, donde identifica las tendencias de Vivian Trías y Carlos Quijano (Ob. Cit., p. 208, 209).

En esa inteligencia, Caetano observa que siempre que perduró la prosperidad, y la reproducción del modelo de desarrollo batllista, el afuera operó decisivamente como clave de identidad. Por otra parte, en los años sesenta irrumpe un nuevo escenario de polarización y conflicto caracterizado por la crisis identitaria. En esa perspectiva se ponen bajo sospecha los mitos tradicionales y la percepción del “afuera ‘configurador’”, incluso, advierte Caetano, buscando nuevas vinculaciones históricas (Ob. Cit., p. 216). En esta elocución, y citando a Methol Ferré, concluye que la crisis frente a ese dilema no ha sido resuelta (Ob. Cit.).

Ante esta contingencia, Caetano considera que el Uruguay, lejos de ser, ha pasado por imaginarse, en tanto estima que el problema nacional no yacía en lo preexistente. En sentido contrario, la operación que se efectuó fue la de inventar “un sistema de relatos y mitos” que lograran avizorar el futuro (Caetano, Ob. Cit. p. 222). En esta dirección entiende aquellos paradigmas acuñadas por las tesis nacionalistas, quienes produjeron un imaginario colectivo ético y estético asociado a la identidad nacional. En definitiva, reconoce que aquellas síntesis identitarias y sus vinculaciones imaginarias en modo alguno fueron superadas, y se pregunta finalmente, qué nuevo horizonte ha suplido aquel imaginario integrador (Ob. Cit.).

4.- La tierra y el socialismo nacional

Durante los años 50 la izquierda uruguaya vive un proceso de renovación caracterizado por la nacionalización de sus propuestas. Frente al escenario de crisis reseñado, el Partido Socialista ensaya su propia mirada, siendo Vivian Trías uno de sus ideólogos preponderantes. Este historiador, desde la revista “Tribuna Universitaria”, aborda en un artículo publicado hacia fines de la década el problema de la tierra y sus consecuencias (Trías, 1959). Empero, su repertorio habita diversos espacios, tanto en la orientación del partido como en sus intervenciones parlamentarias. En este sentido, induce una relectura de la tradición y el pasado, que tendrá repercusión para su generación y la época (Caetano y otro, 1994).

Hacia fines de esa década, la posición que figuró como socialismo nacional se generaliza al obtener la mayoría en el Comité Ejecutivo del Partido Socialista. Dice Samuel Blixen que en la interna del partido imparte definiciones clasistas, antiimperialistas y de unidad nacional. Dentro de esos postulados desarrollo la idea de una “tercera fuerza”, cuyas implicancias redundaron en un recambio generacional, relegando la tendencia liberal que Frugoni representaba. En ese contexto, junto con otras figuras como José Díaz, Secretario General, y Raúl Sendic, concuerda en la necesidad de una revolución nacional. En esa disputa ideológica, elaboraron una estrategia propia, partiendo de realidades concretas, “para ensayar respuestas no encorcetadas.” (Blixen, 2001, p. 43).

Dichos planteos serán desarrollados en el ensayo publicado en 1966 con el título “Por un socialismo nacional” (Vivian Trías, 1985), y el particular abordará la cuestión de la revolución nacional. Para Trías, esta etapa no se agota en sí misma, sino que debe crear las condiciones para alcanzar las metas que culminen en una revolución de índole socialista. En esa perspectiva, quienes protagonizan este desarrollo político serán los movimientos policlasistas, “constituido por todas las clases explotadas, vanguardizado por la clase obrera”, sustituyendo, “en el dominio del Estado a las viejas clases oligárquicas”. Para alcanzar tal propósito es preciso realizar “una reforma agraria profunda y radical.”. En ese orden, identifica el latifundio como “el eje de una constelación que funciona bajo el imperio de leyes capitalistas.” (Trías, p. 101).

En el artículo citado de 1959, ya Vivian Trías nombraba las 500 familias que detentaban el dominio del 40% de la propiedad explotable. Esta información, recabada por el Partido Socialista del catastro nacional, fue estudiada metódicamente por Sendic y el referido autor. En su labor conjunta identificaron las relaciones familiares y empresariales que componían la llamada “rosca uruguaya”, y de ese modo denunciaron la “constelación del latifundio” (Blixen, p. 51). Esta denominación es esbozada ya por el diputado en su artículo de Tribuna, en la medida que da cuenta de la articulación de intereses entre los grandes propietarios del medio rural y las principales empresas de capital. En esa órbita expone que la división entre terratenientes, industriales y banqueros “ha ido dejando paso en un proceso gradual y de ritmo acelerado, a una conjunción cada vez más estrecha de intereses.” (Vivian Trías, 1959:47).

Esta revolución, que Trías proyectaba, implicaba en el orden económico el desarrollo planificado, la mejora en las condiciones de vida del campesinado y la destrucción de los fundamentos del poder político de la oligarquía. No obstante, la reforma agraria no valía por sí misma, sino que resultaba menester nacionalizar la banca, el comercio exterior “y los monopolios que acaparan la comercialización interna y exterior, de la producción agropecuaria.” (Trías, 1985, p. 102). En la misma medida incluía a los monopolios industriales, sean nacionales o extranjeros. En esa interpretación, en el artículo citado acusaba la comunidad de intereses entre dichos sectores con el imperialismo. Allí, vislumbró los efectos perjudiciales de tal injerencia tanto para las condiciones de vida de los trabajadores rurales como para los avances técnicos agrarios (Trías, 1959).

Asimismo, en el ensayo citado, Trías enfatiza que dentro de los objetivos principales del proceso transformador cabe el de finalizar con la opresión extranjera sobre el país. En ese proyecto, se torna perentorio lograr la independencia y la soberanía nacional, “sustancialmente ausente, en las semicolonias.” (Trías, 1985:104). En esa exégesis, solo sería posible el desarrollo de un mercado interno si se logra conjugar la “comunidad económica” con la “comunidad de tradiciones históricas.” De ese modo, la comunidad también se define en el territorio y en el idioma, ya que sin delimitarse sus fronteras se dificulta su organización económica. A su vez, el idioma, colabora con el despliegue de una conciencia nacional, en la medida que posee una función primordial para las tradiciones históricas y “en el surgimiento de una cultura nacional.” (Ob. Cit., p. 109). En este sentido versa la quinta comunidad, que emerge históricamente cuando la nación adquiere vigencia y temporalidad.

El pensador uruguayo considera que “la arquitectura político-jurídica” del Estado es óptima para vehiculizar el crecimiento industrial, no obstante, solo será viable si concomitantemente se alcanza una organización nacional libre y soberana. En esa interpretación Trías evalúa que la burguesía en las colonias y semi-colonias ha agotado tal posibilidad, correspondiéndole esa función a la clase obrera como vanguardia “de un amplio movimiento de masas”. En esa orientación, la nación soberana significa “quebrar los factores del subdesarrollo” y nacionalizarlos, lo cual conlleva apoderarse de su mercado interno y del excedente económico, recuperándolo para el pueblo y las clases oprimidas (Ob. Cit., p. 112, 113).

Esta revolución nacional, para Trías, es en sí un nacionalismo de masas, “un movimiento policlasista para lograr el desarrollo económico y la justicia social”. Por otro lado, añade que dicha dinámica transita en el plano político, “mediante la creación de la nación”. En esa línea, el socialista entiende que el nacionalismo revolucionario es fundamentalmente anti-capitalista, ya que conlleva un posicionamiento de las sociedades oprimidas frente al imperialismo como forma subordinante. En ese orden, el Estado nacional solo puede desplegarse en amplios espacios económicos, y en la medida que converja con la comunidad de tradiciones histórica. Por ello afirma que nuestro nacionalismo comprende la integración de América Latina, “retomando las raíces americanistas de José Artigas y Simón Bolivar.” En ulterior término, expresa que el carácter de la revolución es popular en su contenido programático, en tanto pretende la socialización (Ob. Cit., p. 115).

En el contexto de renovación descripto, vastos sectores se integraron a los planteos acuñados por Vivian Trías, siendo de especial consideración sus lecturas históricas en clave revisionista. En esa generación cabe la figura de Raúl Sendic, quien asume tempranamente una posición respecto del problema de la tierra. Desde su accionar como procurador irá adquiriendo compromisos con los trabajadores del campo, tanto los arroceros como los remolacheros y los cañeros. En esa coyuntura, en el artículo citado de Tribuna Universitaria, se observa que estos sectores no contaban con la propiedad de la tierra, y que su nivel de vida permanecía en el subconsumo. En esa perspectiva, el joven dirigente socialista participa de los procesos de movilización e instrumenta negociaciones gremiales con estos trabajadores rurales (Blixen, Ob. Cit.).

En estas circunstancias nace el lema “tierra para quien la trabaje”, que será apropiada como consigna por la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), sindicato que Sendic contribuye a organizar. Desde estos grupos se reafirma la necesidad de una reforma agraria y de expropiar los latifundios improductivos, así también sus reivindicaciones se expanden por todo el litoral. Para el “Bebe”, dice Blixen, la instalación del problema de la tierra estribaba en “una cuestión perentoria que el Estado debía resolver”, así también confiaba en que motivara un movimiento de solidaridad integrando a la izquierda (Ob. Cit., p. 76). Por esos años se realizaron tomas de latifundios en diversas localidades y departamentos visibilizando la situación, como la de Silva y Rosas o la de Artigas. Pero el hecho detonante fue la gran movilización que realizaron los cañeros sobre Montevideo (Ob. Cit.).

Este movimiento rural, sumaba a sus consignas un grito que se expandió desde Bella Unión: “por la tierra y con Sendic”. Además, los peludos – como se conocía a los cañeros- tomaban en sus comunicados citas del reglamento provisorio de tierras dictado por José Artigas en 1815. En este sentido, Blixen sostiene que la vinculación de la gesta artiguista con la expropiación de tierras fue una constante en la práctica política de Sendic. En ese marco, el gran movimiento arriba a la ciudad capital el 1ro de mayo de 1964, lo cual significará un gran avance para la perspectiva de los trabajadores ruralistas. En la extensa movilización se suman estudiantes y trabajadores de la ciudad, sectores que a priori ignoraban la realidad en los montes litoraleños, signada por la violencia patronal y la persecución policial para los cañeros (Ob. Cit.).

Raúl Sendic llevará consigo la preocupación hasta su madurez, y tras ser detenido por la última dictadura uruguaya, plasmará sus reflexiones en un breve ensayo de política económica. En sus apuntes escritos desde la cárcel el entonces líder tupamaro dirá que la tierra, como un recurso natural del país, no puede ser propiedad privada; se debe afincar a la población en el campo; y a los pobladores ya asentados se les tendría que mantener su propiedad sobre la vivienda, así también el usufructo sobre el campo, “mientras los pueda trabajar”. Asimismo, la producción debe ser considerada como del pueblo, “a los efectos del precio” y para su comercialización, “respetando la consigna ‘a cada uno según su trabajo’”. Por otro lado, el trabajo en comunidad familiar debe preservarse “allí donde no sea antieconómico.” (Sendic, 1984: 39, 40).

Por otra parte, analiza algunas cuestiones relativas a la reforma agraria, afirmando que existe una extensión óptima para cada cultivo y suelo, sin que sea menester su división. A su vez, el cambio del sistema productivo debe ser cauteloso, sin interrumpir los procesos en marcha; ejemplificando que dentro de un latifundio puede destinarse una porción de tierra para instalar una colonia agraria, o bien para viviendas. Por otro lado, apunta que “el deterioro de los términos de intercambio del campo con respecto a la ciudad ha traído una descapitalización crónica”; y observa que podrían implementarse impuestos para solventar la reinversión, como así también generar “un retorno del capital que por años fue a la ciudad”. Por último, propone que se planifique de acuerdo a las necesidades del mercado, y para ello el equipamiento, el asesoramiento y la colocación de la producción debe unificarse en una integración nacional. En esa dirección se deben establecer filiales en “en cada zona y terminal” (Ob. Cit. p. 41).

Conclusión y reflexiones

En el desarrollo de este trabajo hemos repasado el pensamiento de Alberto Methol Ferré, y en especial, hicimos énfasis en sus observaciones sobre la crisis, desde un punto de vista que excede lo económico. En ese sentido, el autor profundiza sobre las causas históricas, analizando las circunstancias geopolíticas de cada contexto. En esta indagación encontramos que los procesos de largo aliento subyacen dentro de una tradición y una cultura específica. En ese devenir el ensayista encuentra las grandes cuestiones del Uruguay moderno, como la renta agraria diferencia o la industrialización del país, no serán resueltas sino se vuelve sobre el problema central. De ese modo, la inserción geográfica del país se vuelve primordial, revisando tanto la concepción del mundo como la propia identidad. El oriental cuestiona todo el andamiaje teórico que margina al Uruguay en su insularidad. Al poner de relieve la posición internacional del país, y su inclusión en la Cuenca del Plata, revierte los términos de una confusa relación entre el afuera y el adentro.

Por otro lado, Roberto Ares Pons profundiza sobre ese devenir histórico, repasando las construcciones culturales realizadas por los diferentes partidos y sectores sociales. En su reflexión halla los mitos que han brindado sentido a la identidad nacional y a las tradiciones políticas. Asimismo, cuestiona los postulados teóricos que omiten partir desde la particularidad del Uruguay. En esa inflexión destacamos tres momentos, el artiguismo, las luchas intestinas y el batllismo. Por medio de esa periodización intentamos dar cuenta de la trascendencia del pueblo como actor político frente a contextos distintos. Al articular este decurso con la tradición y el pasado como proyecto, desplegamos el potencial del mito. Notamos a su vez, que en esta perspectiva se vuelve indefectible desandar el modo en que los uruguayos se conciben a sí mismos. En esa dirección retomamos la cuestión cultural, y subrayamos que para el Uruguay el desarrollo conlleva realizar su nacionalidad, la cual estriba en la unidad de Hispanoamérica.

En diálogo con ambos autores, Caetano discurre en la idea de imaginario para reflexionar en torno a la identidad nacional. El historiador expone cómo a lo largo de distintos períodos dos modelos se han solapado en las tradiciones políticas, pese a que ninguno se haya impuesto. El batillismo, preponderantemente, y el nacionalismo discreparon sobre el modo de concebir la nacionalidad, y en el modo de vincularse con el mundo. De ese modo desplegamos un interrogante: ¿Cuál es la proyección que tienen los uruguayos de sí mismos, admitiendo la persistencia de la tradición nacional?

Por último, la izquierda ha tenido su propio modo de insertarse en la realidad del Uruguay, a partir de un posicionamiento singular que permite vislumbrar lo nacional. De ese modo, las propuestas impartidas por Vivian Trías en el seno del Partido Socialista han conformado un núcleo metódico para afrontar los problemas del país. En esa razón, Raúl Sendic ha interpretado el estudio de la cuestión agraria, y el despliegue de una estrategia política adecuada, en su temprana trayectoria política. En esa lectura, creemos que tal práctica política supo situarse desde Latinoamérica, contribuyendo al proceso histórico nacional. A su vez, el planteo de una reforma agraria para el Río de la Plata acusa un desequilibrio de poder que al presente no hemos podido descifrar.

Por esos motivos, consideramos que el pensamiento de estos tres autores, Ares Pons, Methol Ferré y Vivian Trías, aún se encuentran vigente. En esa visión, creemos que su cauce no ha recuperado un asidero político como entonces lo halló en el joven Sendic. No obstante, advertimos que el problema de la tierra, la industrialización y la integración regional, siguen siendo dilemas aún irresueltos que debemos ponderar desde nuestra perspectiva nacional.

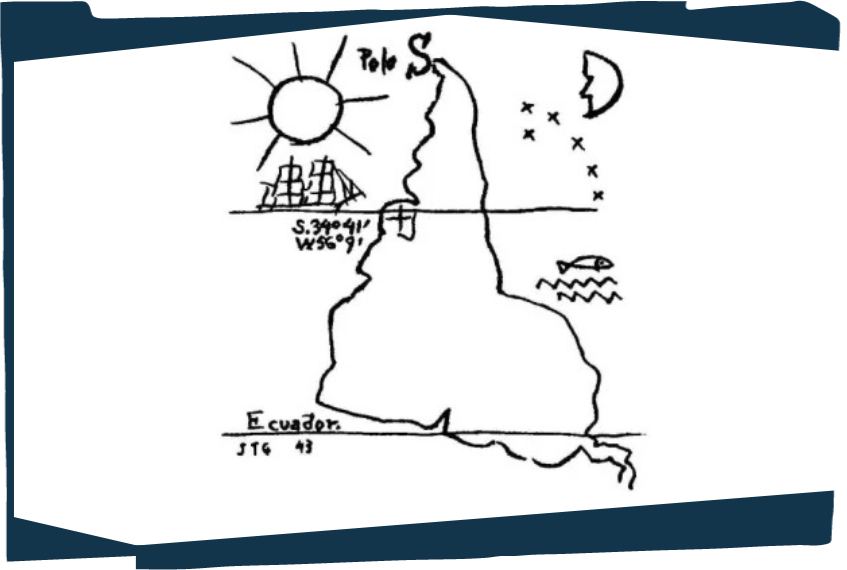

* Imagen de portada. América invertida – Joaquín Torres García. Fuente: www.auladepoesia.wordpress.com

Bibliografía utilizada

1.- Ares Pons, “¿Uruguay: provincia o nación?”, 1961, Buenos Aires.

2.- Blixen Samuel, “Sendic”, 2001, Montevideo.

3.- Caetano Gerardo y Rilla José “Historia contemporánea del Uruguay. De la colonia al MERCOSUR”, 1994, Montevideo.

4.- Caetano Gerardo y Rilla José, Uruguay, crisis y restauración de la república moderada (1955-1990), Estudios Sociales N° 2 (1° semestre 1992) 23-44, revista digital, disponible en línea:

<https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/EstudiosSociales/article/view/1994>. [Consulta: 23/11/24].

5.- Caetano Gerardo, “La novedad de lo histórico. Política, derechos, integración y democracia”, 2023, Buenos Aires.

6.- Jauretche Arturo, “Ejército y política. La patria grande y la patria chica”, Buenos Aires, 1976.

7.- Methol Ferré Alberto, “Geopolítica de la Cuenca del Plata”, A. Peña Lillo, 1973. Buenos Aires.

8.- Methol Ferré Alberto, “La crisis del Uruguay y el Imperio Británico”, A. Peña Lillo, 1960, Buenos Aires.

9.- Sendic Rúl, “Reflexiones sobre política económica. Apuntes desde la prisión”, Tierra del Fuego, 1984, México D.F.

10.- Trías Vivian, “Por un socialismo nacional”, 1985, Montevideo.

11.- Trías Vivian, Reforma agraria, industrialización y revolución nacional en el Uruguay, en “Tribuna Universitaria”, Nro. 8, p. 37-87, Sept. 1959. Disponible en línea: <https://anaforas.fic.edu.uy/jspui/handle/123456789/78921>. [Consulta: 23/11/24].