Introducción

Los eventos ocurridos en octubre de 1945 y que configuraron el momento de nacimiento del peronismo pueden también representar un punto de quiebre en la historia de las izquierdas argentinas puesto que en aquella coyuntura política el Partido Socialista y el Partido Comunista decidieron aliarse con las fuerzas políticas que respondían a los intereses de la oligarquía argentina, dando origen a la Unión Democrática.

Aquellos partidos lejos de responder a los problemas nacionales priorizaban la solidaridad internacional de clase de manera que rechazaban al movimiento que aglutinaba al para ellos sujeto de la historia: la clase obrera, para seguir los lineamientos de un líder exógeno que muy poco podía aportar para transformar la realidad argentina. Así, el marxismo adquiría el ropaje de una ideología absolutamente desarraigada de los asuntos locales y respondía a los intereses de la oligarquía imperialista nacional.

Asimismo, Arturo Jauretche en su obra Política Nacional y revisionismo histórico expresa que a partir de 1945 se produce la separación de sectores de la izquierda tradicional con la Argentina conservadora: “en ese año cardinal, que quiebra las viejas formaciones políticas, la izquierda también se divide, y aunque no de manera notoria, surgen las primeras manifestaciones de una tendencia que podríamos llamar la izquierda nacional”. (Jauretche, 1959).

Por izquierda nacional entendemos a “[…] la teoría general aplicada a un caso nacional concreto, que analiza a la luz del marxismo, en tanto método de interpretación de la realidad, y teniendo en cuenta en primer término las peculiaridades y el desarrollo de cada país, la economía, la historia y la cultura en sus contenidos nacionales”. (Hernández Arregui, 1960, p. 69).

Tal como esbozamos previamente, a partir de entonces se dan los debates entre las distintas vertientes de la izquierda respecto al peronismo, que vendrían a profundizarse tras el derrocamiento del gobierno justicialista en septiembre de 1955, momento desde el cual la política nacional viene a estructurarse en torno a la dicotomía peronismo-antiperonismo.

Puesto que la clase obrera rápidamente se identificó con el movimiento justicialista los partidos y organizaciones de tendencia marxista no podían soslayar su importancia de

forma que decidieron tomar partido. Por ello, aquellos sectores vinculados a la Izquierda Nacional elaboraron una relectura del gobierno peronista, es decir, una visión alejada de los posicionamientos marcadamente antiperonistas y conservadores de los Partidos Comunista y Socialista.

En ese contexto se produjo una suerte de peronización de las organizaciones de izquierda en nuestro país, comenzado a inicios de los años 60 y alcanzando su punto álgido a mediados de los 70 cuando se fomentaría la convergencia entre sectores del nacionalismo peronista y aquellos que bregaban por el socialismo como proyecto revolucionario. Así, surgieron diversas organizaciones de tendencia marxista dentro y fuera del peronismo que con sus particularidades elaboraron formas de acercamiento y apoyos críticos.

Como ejemplo de estas últimas tenemos a Rodolfo Puiggrós y Eduardo Astesano, ambos expulsados del Partido Comunista a inicios de 1947 tras oponerse al nazi-fascismo con el cual identificaba al peronismo Victorio Codovilla. Ambos rescataban la lucha antiimperialista y la movilización obrera llevada adelante por el gobierno peronista, fundan el Movimiento Obrero Comunista en 1949 en donde buscaron nuevos aportes teóricos que les permitieran comprender más cabalmente al peronismo desde una perspectiva comunista.

Definiendo conceptos

Antes de continuar es menester presentarle al lector algunos conceptos que utilizaremos a lo largo de este trabajo a efectos de facilitarle la lectura y su comprensión.

- Imperialismo

Para desarrollar este concepto recurrimos a la caracterización provista por Milcíades Peña en su obra De Mitre a Roca (1975) quien citando a Lenin nos explica que el mismo puede resumirse en cuatro puntos esenciales, a saber: “1) la concentración de la producción y del capital llega hasta un grado tan elevado de desarrollo que ha creado el monopolio, el cual desempeña un papel decisivo en la vida económica; 2) la fusión del capital bancario con el industrial y la creación, sobre la base de este “capital financiero”, de la oligarquía financiera; 3) la exportación de capital, a diferencia de la exportación de

mercancías, adquiere una importancia particular; 4) la culminación del reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas más importantes. El imperialismo es el capitalismo en la fase de desarrollo en la cual ha tomado cuerpo la dominación de los monopolios y del capital financiero, ha adquirido una importancia de primer orden la exportación de capital, ha empezado el reparto del mundo entre los trusts internacionales y ha terminado el reparto del mismo entre los países capitalistas más importantes”.

- Problema nacional

Para Rodolfo Puiggrós (1971) el problema nacional por excelencia es la construcción de una economía independiente que superara la colonización capitalista, es decir, la consecución de un desarrollo capitalista nacional autónomo que se obtendría a través de un proceso de industrialización.

Rodolfo Puiggrós: breve biografía

Nació el 19 de noviembre de 1906 en la ciudad de Buenos Aires siendo el mayor de 5 hermanos. Hijo de un inmigrante catalán fue ensayista, historiador y periodista a pesar de contar académicamente sólo con un paso fugaz por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Sin embargo, ello no le impidió pasar por diversos centros académicos a exponer su vasta producción intelectual (en Argentina: Colegio Libre de Estudio Superiores, UBA y Universidad del Salvador; en el exterior: Universidades de San Javier –Bolivia– y San Marcos –Perú–, Escuela Práctica de Altos Estudios –Francia– y Universidad Autónoma de México).

En su adolescencia (1924) su padre lo envió a Europa y conoció allá a varios dirigentes comunistas, a su regreso comenzó a frecuentar los círculos del Partido Comunista (PC) al que finalmente se afilió en 1928. A partir de entonces comenzó a escribir en las publicaciones partidarias Argumentos y Orientación.

Su apoyo al peronismo le valió la expulsión del PC junto al grupo disidente de las ideas codovillianas (naziperonistas). En 1949 junto a aquel grupo fundaría el Movimiento Obrero Comunista (MOC) cuya publicación Prensa Obrera pasó a ser dirigida por

Puiggrós. Fue justamente en esa prensa que Puiggrós publicaría sus interpretaciones marxistas del peronismo.

Estuvo exiliado en México entre 1961 y 1965 y durante ese período fue docente de la Universidad Autónoma en las cátedras de Ciencias Sociales y Economía.

Puesto que para esa altura se había convertido en uno de los principales exponentes de los pensadores peronistas tuvo varias entrevistas con el General en Madrid. En 1973 asume como interventor de la UBA debido a su apoyo al peronismo revolucionario y de sus conexiones con la Juventud Universitaria Peronista. Por este motivo se vio forzado a volver al exilio en México en 1974 falleciendo en La Habana, Cuba en 1980.

La aparición del Peronismo

La Revolución juniana, la salida a la escena del sector de militares nacionalistas e industrialistas o en palabras de Piñeiro Iñiguez, los intelectuales militares, el ascenso de un nuevo caudillo popular generaría divisiones al interior del Partido Comunista Argentino (PCA).

Tal como anunciamos al inicio Puiggrós se distanció de aquellas posturas que identificaban en el GOU y a Perón como la versión local del nazi-fascismo europeo. Dentro de aquel grupo se encontraban liberales del más variopinto color: conservadores, demócratas progresistas, radicales, socialistas y comunistas.

Según la perspectiva de Puiggrós el peronismo configuraba la oportunidad de materializar una revolución democrática-burguesa mientras que para la cúpula del PCA era la oportunidad de aunar fuerzas con otros partidos democrático-burgueses a fin de combatir al gobierno nazi-fascista. En otras palabras, aquellos dirigentes comunistas buscaban reeditar a nivel nacional el pacto entre los imperios democráticos (Aliados de la Segunda Guerra Mundial) y la URSS en contra del nazismo.

Lo llamativo de aquel pacto fue que una vez finalizada la contienda desde Moscú se promovió la coexistencia pacífica entre ambos bloques lo que a fin de cuentas se reflejaría en nuestro país con la conformación de la Unión Democrática.

Ahora bien, la formación de un frente democrático antifascista en la Argentina iba en contra de los intereses de la clase obrera puesto que no daba cauce a la contradicción interna-externa principal, aquella “que enfrentaba al autodesarrollo económico, político y social del país y los monopolios y centros extranjeros de poder que deformaban y estrangulaban ese autodesarrollo, a través de la minoría agroimportadora con su secuela de políticos, abogados, economistas y sociólogos” (Puiggrós, 1956).

Para Puiggrós era clave distinguir entre las causas internas y las causas externas de los sucesos históricos para poder comprenderlos a cabalidad. En ese sentido es que sostenía que la dificultad de comprensión del fenómeno peronista pasaba por la habitual costumbre de querer ver en los eventos internos un reflejo de lo sucedido en otras latitudes. A este respecto manifestaba que “las causas externas intervienen en los cambios sociales por intermedio de las causas internas y en la medida que estas últimas se lo permiten” (Puiggrós, 1956, p. 10).

En ese orden de ideas, tanto una expresión nazifascista como una revolución proletaria serían expresiones políticas que provenientes de Europa no pudieron trasladarse mecánicamente a nuestro país, la primera por la inexistencia de las bases sociales ni de las condiciones internas que la promovieran y la segunda por no haber llegado a las masas al tratarse de una manifestación del “imperialismo o sea, de lo opuesto al desarrollo de los países coloniales y dependientes” (Puiggrós, 1956, p. 14).

Lo anterior resulta vital para poder comprender la postura de Puiggrós ante los diversas manifestaciones del nacionalismo, a saber: “En los países capitalistas avanzados (Europa Occidental, los Estados Unidos), la ideología nacionalista se proyecta hacia el exterior bajo la forma de imperialismo y neoimperialismo (económico, político, cultural); en los países subordinados a los monopolios extranjeros y a los centros mundiales de poder, la ideología nacionalista se desarrolla en la lucha contra todas las expresiones del imperialismo expoliador y opresor” (Puiggrós, 1956, p. 414).

Los militares, la teoría y la clase obrera

Para Puiggrós resulta clave comprender el proceso de entrelazamiento de sectores de las fuerzas armadas (nacionalistas e industrialistas) con las masas obreras. El autor sostenía

que “desde los orígenes mismos de la organización constitucional, el nacionalismo popular en ascenso entró en contradicción progresiva con el liberalismo cosmopolita en decadencia” (Puiggrós, 1956, p. 89). Asimismo manifiesta que esta relación de carácter simbiótica no es una rareza en la política y economía argentinas toda vez que resultó una continuación (y superación) de viejas experiencias de reafirmación de lo local frente a lo extranjero y del vínculo caudillo-masas, como por ejemplo las montoneras. Puiggrós identifica que el desarrollo capitalista provocó las siguientes mutaciones: las montoneras en sindicatos, el gaucho en obrero y el caudillo en líder.

Para poder comprender con precisión el rol de los militares en el ascenso del peronismo debemos tener en cuenta que a inicios del siglo XX se produjo un despertar nacionalista que no puede ser pasado por alto. El renacer de estas ideas trajo consigo una contradicción insalvable, se rechazaba “el espíritu de imitación europeo” (Manuel Carlés) y exaltaba “a la Patria amenazada por la extranjería” (Leopoldo Lugones), al tiempo que producto de la aliadofilia de la Primera Guerra Mundial se continuaba con la búsqueda de modelos en Francia, los Estados Unidos y Gran Bretaña.

Los dos autores confiaban plenamente en las Fuerzas Armadas, pero con objetivos diferentes. Lugones exageró su postura antiliberal a punto tal que promovía la creación de un poder exclusivamente militar al tiempo que el liberal Carlés recurría a las mismas para custodiar el orden constitucional.

Carlés, colaborador de Yrigoyen en los sangrientos eventos de la Semana Trágica y en las matanzas de la Patagonia y el Chaco fundó la Liga Patriótica Argentina, una organización que expresaba los temores de las clases enriquecidas con la renta agraria diferencial, la ganadería, la agricultura, la industria y el comercio a que una revolución proletaria amenazara con alterar el orden constitucional del 53 que les garantizaba el nivel de vida alcanzado desde entonces.

Desde entonces, esta Liga Patriótica se encargó de adoctrinar a los cuadros de oficiales y jefes de las Fuerzas Armadas, preferentemente a los yrigoyenistas puesto que Carlés consideraba a Yrigoyen y a la UCR como los garantes del orden establecido, por lo que debían ser ayudados para contener el avance de las izquierdas. Tal como mencionamos, las izquierdas se terminaron fusionando al liberalismo y aquella expresión nacionalista mutó al antiyrigoyenismo en 1940 para finalmente formar parte de la Unión Democrática en 1945.

Por su parte, Lugones intentaba marcar la oposición entre liberalismo y nacionalismo. Para él, a diferencia de Alberdi no era correcto únicamente promover la llegada de inmigrantes de la Europa protestante y anglosajona sino que el cuidado debía estar en la llegada de ideas revolucionarias.

Lugones partía de una concepción errada, puesto que creía que la estructura económica argentina no generaba por sí misma conflictividad social. Aquella estaría ligada únicamente a elementos foráneos que podían eliminarse a través de la selección de los inmigrantes y la deportación de los extremistas extranjeros que según su opinión los generaban artificialmente. Es decir, que Lugones le hacía el juego a la oligarquía liberal, pensando como ellos al creer que al barrer de nuestro suelo de aquellos elementos se impediría el desarrollo de movimientos revolucionarios, nada más alejado de la realidad puesto que las relaciones de clase originadas por la colonización capitalista de la Argentina ocasionaban las luchas contra el propio capitalismo.

En ese contexto de pugnas por diversas posturas nacionalistas fue que se fue dando en el seno de las Fuerzas Armadas otra postura nacionalista, una que bregaba por un nacionalismo económico, basado en la industrialización y que tomaba como punto de partida el desarrollo de la siderurgia. Esta vertiente venía cobrando fuerza desde hacía décadas con la llegada al país de los instructores alemanes que contribuyeron a la profesionalización del Ejército Argentino. Aquellos a la par de transmitir sus modernos y vastos conocimientos de estrategia y tácticas militares despertaron en la joven oficialidad local el interés por llevar adelante un programa de nacionalizaciones e industrialización que pusiera fin a la dependencia extranjera de materiales bélicos. Es decir, que para estos militares industrialistas el puntal de la Defensa Nacional viene a ser la integración económica y política de la Nación sobre bases nacionales. Sin ella, las Fuerzas Armadas no tienen autonomía y precisan aliarse a los bloques de poder que sí alcanzaron un alto nivel de desarrollo industrial y tecnológico. Sin embargo, alcanzar aquella industrialización no es una mera decisión del ámbito castrense sino que se requiere destruir estructuras socioeconómicas que reproducen esa dependencia extranjera.

Aquella necesidad de llevar adelante un proceso de industrialización puso a las fuerzas armadas ante un escenario relegado por años: estrechar lazos con las clases populares, escenario que fue evitado por los cultores del nacionalismo aristocrático, quienes en diversas ocasiones se esforzaron por evitar esa unión al tiempo que las izquierdas desde

otra perspectiva coincidía con ese objetivo, predicando el internacionalismo a ultranza y difundiendo ideologías y modelos de sociedad provenientes de otras latitudes con realidades muy distintas a la nuestra, a efectos de reducir a ellos la problemática nacional.

El encuentro entre los militares nacionalistas e industrialistas con las clases obreras no se daría de forma fortuita sino que sería necesario elaborar una ideología que las amalgame, para ello Puiggrós nos comenta que el peronismo grosso modo puede ser identificado como un movimiento de puro pragmatismo o como uno en cuyo seno coexisten múltiples ideologías yuxtapuestas lo que viene a demostrar la ausencia de un eje ideológico preciso (Puiggrós, 1971, p. 100).

Determina necesario comprender la diferencia entre los conceptos de ideología y de teoría. El primero viene a ser un conjunto coherente de ideas que nace de la práctica para convertirse en instrumento de representación y defensa de determinados intereses (clasistas, gremiales, nacionales, internacionales o de otro tipo). En cambio, la teoría emerge en el plano científico como un totalidad de un modo de interpretar el mundo o, unido a la práctica, de transformarlo. De manera que toda teoría nace de lo empírico: es una abstracción de la realidad social que se forma, a través de mediaciones ideológicas, para expresar las tendencias generales de la sociedad (revolucionarias, conservadoras o reaccionarias). Así, una ideología implica una problemática mientras que la teoría es la solución propuesta a esa problemática.

Las izquierdas argentinas, enfocadas en los procesos políticos y sociales ocurridos en realidades muy distintas a la nuestra no pudieron elaborar un teoría revolucionaria adaptada a las luchas de la clase obrera local, se limitaron a la mera difusión de ideologías transplantadas de situaciones ajenas a la nuestra y que por ende no lograron encajar en las masas.

Puiggrós observa que el peronismo nació como una ideología nacionalista sin teoría revolucionaria lo que permitió que la primera quedara expuesta a las influencias diversionistas, distorsionantes y entumecedoras de la ideología liberal, incluida la izquierda liberal.

De esta forma, el nacionalismo peronista quedó limitado a alcanzar sus tres principios (soberanía política, independencia económica y justicia social) para lo que dependía en gran medida de los objetivos alcanzados en el plano gremial y nacional. Esta misma carencia teórica impidió que se efectuaran los cambios necesarios al interior del aparato estatal a pesar de haber logrado la Reforma Constitucional de 1949.

Eduardo Astesano: breve biografía

Nacido el 24 de julio de 1913 en Villa María, provincia de Córdoba. Vivió desde temprana edad en la provincia de Santa Fe, en donde cursó sus estudios de abogacía en la Universidad Nacional del Litoral graduándose en 1946.

Siendo un adolescente se afilia al Partido Comunista tras el golpe de estado de septiembre de 1930. Su acercamiento a las obras de Juan Álvarez y Jacinto Oddone forjó en Astesano un profundo interés en el estudio de la historia económica y social de la Argentina lo que le permitió escribir en 1941 su obra Contenido social de la Revolución de Mayo.

Tal como mencionamos con Puiggrós, se opone a la conducción del PC debido a su postura hacia el peronismo lo que le valió su expulsión del partido en 1946 y forman el MOC (Movimiento Obrero Comunista) en 1949. Allí, a diferencia de Puiggrós toma una postura mucho más peronizante, apoyando una visión estratégica nacionalista-económica con énfasis en su conducción por el Ejército. Para reforzar esta idea escribe dos obras, a saber: La movilización económica en los ejércitos sanmartinianos (1951) y Ensayo sobre el justicialismo a la luz del materialismo histórico (1953).

Incrementa su apoyo al conductor justicialista tras su derrocamiento en septiembre de 1955 y forma parte del levantamiento del General Valle de 1956 por lo que es detenido. Más tarde se relaciona con diversos centros de estudios nacionalistas y difunde su tesis que Rosas fue impulsor del capitalismo, al contrario de Puiggrós quien sostenía que el Brigadier General en realidad fue un claro impulsor del feudalismo americano.

Apoyó desde el inicio las operaciones argentinas en las Islas del Atlántico Sur que iniciaron la guerra contra Gran Bretaña.

Falleció en La Lucila, provincia de Buenos Aires en 1991.

Su interpretación del Peronismo

Astesano identificaba en el gobierno del General Perón un proceso revolucionario dado que se había producido en el orden político un desplazamiento de clases y de sectores de clase que controlan el Estado al tiempo que en el orden económico se había desplazado la propiedad y dirección de los instrumentos más fundamentales para el intercambio y control de la riqueza (ferrocarriles, puertos, marina mercante, bancos, moneda, créditos,

seguros, etc.), factores que pasaron de estar en manos de la burguesía extranjera monopolista (en mayor medida inglesa) a manos del Gobierno de la Nación Argentina (Astesano, 1953, p. 15). Aquí Astesano pone en evidencia su postura diametralmente opuesta a aquella sostenida por la dirección del partido, al reconocer al gobierno justicialista como una revolución frente a aquellos quienes debido a sus anteojeras pequeño burguesas comulgaban con el marxismo liberal a la vez que manifestaban una meridiana carencia de sensibilidad nacional poniendo en relieve un internacionalismo abstracto, inaplicable mecánicamente a nuestra realidad.

El autor luego ubica a la revolución justicialista en el contexto histórico, comienza diciendo que los grandes acontecimientos producidos en la Argentina desde 1810 estaban enmarcados dentro de la revolución democrático-burguesa internacional que propendía a organizar un sistema capitalista (opuesto a uno feudal) y un Estado de dictadura burguesa (por oposición a la monarquía).

De igual manera, los cambios políticos y sociales ocurridos al fin de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique de 1917 dieron nacimiento a la revolución proletaria mundial. En ese sentido sostenía Mao Tse Tung que “aquella tiene como principal ejército el proletariado de los estados capitalistas, y como ejércitos aliados, los pueblos oprimidos de las colonias y semicolonias. Poco importan las clases que participen en la revolución entre los pueblos oprimidos, poco importa la extracción clasista de los partidos políticos o individuos, poco importa todavía que sientan o no este punto, que comprendan o no objetivamente este punto. Basta que se opongan al imperialismo, para que su revolución se convierta entonces en una parte de la revolución socialista proletaria mundial y constituyan entonces las tropas aliadas de la revolución socialista proletaria mundial”. De esta forma todo movimiento de liberación nacional como la Revolución Justicialista al levantarse contra el imperialismo se levanta también contra el capitalismo internacional quedando así como aliada del frente socialista revolucionario mundial.

Este escenario internacional le otorgaba a la Revolución Justicialista un papel importante en la lucha antiimperialista toda vez que creaba un nuevo frente de batalla imprevisto en el mismo continente americano, en consecuencia, la cuestión nacional argentina, como la de todos aquellos países coloniales y dependientes debía ser encarada como una parte del todo mayor, de la batalla general por el socialismo.

Objetivos de la Revolución Justicialista

Astesano remarca en su obra que la Revolución Justicialista no es una revolución de carácter socialista sino que más bien es antiimperialista puesto que lucha por la independencia económica y combate al imperialismo, para lo que se encargó de aglutinar a las clases y sectores de clases revolucionarios (proletariado, sectores militares y civiles de la Economía de Estado, pequeña burguesía y burguesía industrial). Asimismo, las características del proletariado argentino creaban las condiciones para impedir su metamorfosis en una dictadura burguesa.

En ese sentido, la Revolución Justicialista es una tercera forma “que se desarrolla dentro de los marcos internacionales de una revolución de nuevo tipo que aparece hoy en todos los países coloniales y dependientes en revolución, de América, Asia y África: la revolución de la nueva democracia”. Desde el punto de vista político era realizada por muchas clases revolucionarias que se unían para formar una dictadura revolucionaria contra los imperialistas, los traidores y los agentes internos. En el aspecto económico implicaba “la nacionalización de todas las grandes empresas imperialistas y la de sus agentes nativos”. Este nuevo tipo de revolución se proponía como el paso intermedio entre el fin de una sociedad capitalista dependiente y la instauración de una sociedad socialista.

En esta república de la nueva democracia el poder es ejercido por todos los elementos antiimperialistas a diferencia de la dictadura burguesa de los grandes países capitalistas e imperialistas y de la dictadura proletaria de aquellos que se encontraban en plena marcha hacia el socialismo. Este tipo de revolución brega por alcanzar un equilibrio entre una Economía de Estado basada en el control de los medios de intercambio y la promoción del capitalismo privado y la libre empresa.

Resumiendo, Astesano define al Movimiento Nacional Justicialista como una Revolución Nacional (debido a su oposición a la penetración económica extranjera), Democrática (por la participación popular que propicia) y Burguesa (ya que respeta la propiedad privada y la libre empresa).

El rol del Ejército

El autor parte de la premisa que la piedra angular de la independencia económica argentina parte de la independencia militar. Astesano sostenía esto al decir que el

Ejército Argentino constituía una fuerza extraeconómica toda vez que generaría un impulso inmenso a la economía nacional ya que por un lado el Ejército necesitaba modernizar sus equipos y garantizar el acceso a combustibles y diversos materiales vitales en caso de darse un conflicto armado, recursos que se encontraban en manos de los monopolios extranjeros, y por el otro lado, requería la organización económica de toda la Nación para la defensa.

Cita a Engels cuando dijo que “en política hay sólo dos poderes decisivos: la fuerza organizada del Estado (el Ejército) y la fuerza elemental y desorganizada de las masas”, lo que no decía Engels era que aquellas podían combinarse en una misma revolución. Astesano sostenía que el Ejército venía cumpliendo un rol económico y político, además de sus naturales funciones de defensa ya que en todas las revoluciones liberadoras “se produce siempre una escisión en las clases, en los sectores de clase, en los grupos o partidos políticos, y aún en la burocracia civil o militar del propio Estado: quienes transan y se entregan al imperialismo y quienes abren la lucha liberadora. En ese marco, en el caso argentino “la debilidad intrínseca y organizativa de la burguesía industrial privada, sindicalmente dividida, sin un partido político propio, permitió que la inevitable escisión se produjera en los comienzos, bajo el comando ideológico y político del grupo de militares industrialistas que trataban de asegurar la independencia militar.” La industrialización como producto de las necesidades de la defensa nacional ubicó al Ejército debido a su control de sectores clave de la economía como el grupo más importante de la burguesía nacional, que “orientaba desde ese eje que constituye la industria pesada en crecimiento, todas las manifestaciones privadas en la industria liviana fabril y agropecuaria”.

El segundo elemento que destaca Astesano es la clase obrera, quienes fueron atraídos a la causa del entonces Coronel Perón debido a las políticas que éste llevó adelante desde su puesto en la Oficina de Trabajo y Previsión, lealtad que quedó plasmada en los eventos del 17 de octubre de 1945 que permitieron que la Revolución Nacional antiimperialista adopte también características de Popular. El apoyo recíproco venía dado por el gobierno que se apoyaba en las masas y éstas que imponían decisiones políticas o económicas. En ese contexto, los dirigentes gremiales obraban como el punto de unión de ambas fuerzas, “representantes en parte del poder político revolucionario antiimperialista, arrastraban al mismo tiempo, los intereses y aspiraciones espontáneas de la clase obrera argentina, cumpliendo una función histórica en cuanto constituyen el comando político de una de las fuerzas de la Revolución”.

Para Puiggrós, el peronismo era la superación del yrigoyenismo, pero desde entonces comenzó a ser preciso resolver la tensión provocada entre el bonapartismo o equilibrio de clases propugnado por el General Perón y la lucha de clases marxista. Puesto que consideraba que el movimiento nacional justicialista dada las condiciones viraría hacia una revolución socialista estimaba necesario peronizar las diversas vertientes de la izquierda y así izquierdizar al peronismo. Lo que se buscaba era suplir era carencia detectada que en su momento facilitó el derrocamiento del peronismo en septiembre de 1955, a saber: la falta de una teoría. Esta teoría complementaría la capacidad de Perón de adaptarse a las circunstancias, lo que llevó a Puiggrós a mantenerse muy activo en la producción de bibliografía y organización de cursos de formación, grupos de estudios y conferencias.

Con respecto a Astesano, su expulsión del Partido Comunista tras su divergencia con su dirección quien rechazaba aceptar que el proceso iniciado en 1945 era una revolución y que expresaba a la clase obrera hizo que debiera elaborar un sustento teórico para su apoyo al peronismo. Debía enmarcar a la Revolución Justicialista dentro de la teoría revolucionaria marxista y por ende, dentro de la revolución mundial propendida por aquellos.

Puesto que la revolución había triunfado muy recientemente en China (1949) buscó allí nuevas perspectivas que le permitieran elaborar teoría. Los escritos de Mao Tse Tung sobre la nueva democracia le facilitaron explicar por qué el peronismo era una revolución nacional y, aunque no se tratara de una revolución proletaria pura, se encontraba en plena marcha hacia ella. También de Mao tomó la idea de la contradicción principal entre la nación y el imperialismo, que le permitió explicar precisamente la relación entre ambas revoluciones (la nacional y la proletaria), ya que la revolución nacional, por su carácter antiimperialista, formaba parte de la revolución socialista proletaria mundial.

La originalidad del trabajo de Astesano se encuentra en que él no considera necesario la existencia de un partido para llevar adelante esa revolución sino que ésta sería concretada por la intervención de otros actores como el Ejército y que el pasaje a las siguientes etapas de la revolución serían propiciadas por la concentración económica en manos del Estado apoyado en la clase obrera organizada sindicalmente.

- Astesano, Eduardo (1953). Ensayo sobre el justicialismo a la luz del materialismo histórico. Edición del Autor. Rosario.

- Hernández Arregui, Juan José (1960). La formación de la conciencia nacional (1930-1960), Buenos Aires, Continente.

- Jauretche, Arturo (1959). Política Nacional y Revisionismo Histórico. Editorial Peña Lillo. Buenos Aires.

- Peña, Milcíades (1975). De Mitre a Roca. Consolidación de la oligarquía anglocriolla. Ediciones Fichas.

- Puiggrós, Rodolfo (1956). Historia crítica de los partidos políticos argentinos. Buenos Aires. Argumentos.

- Puiggrós, Rodolfo (1971). El Peronismo: sus causas. Buenos Aires. Carlos Pérez Editor.

- Puiggrós, Rodolfo (1971). Las Izquierdas y el Problema Nacional. Carlos Pérez Editor.

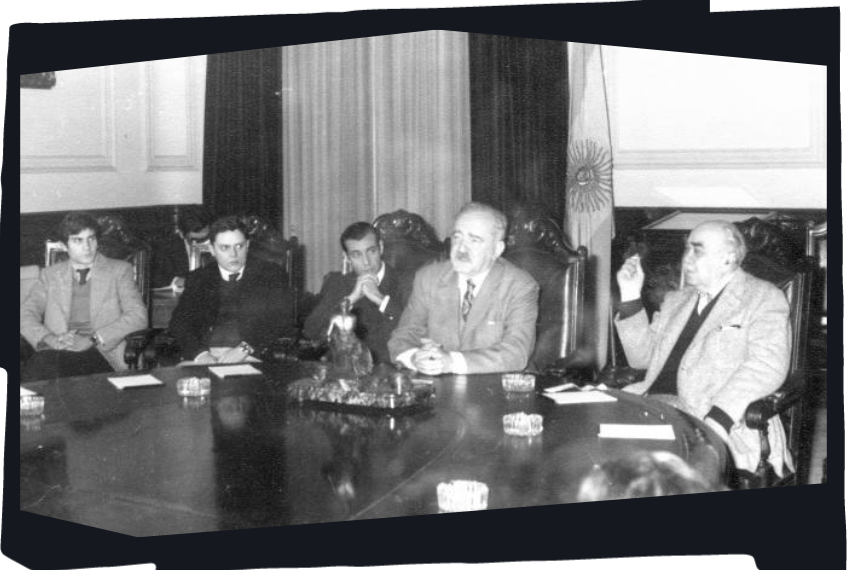

* Imagen de portada: Rodolfo Puiggrós (centro) acompañado por Arturo Jauretche, presidente de Eudeba. Franklin Lucero y Juan Perón. Fuente: https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/foto/document/foto_n00422