La fraternidad como principio rector y programático se ha puesto nuevamente en vigencia, en gran medida –aunque no exclusivamente– a partir de la encíclica “Fratelli Tutti. Sobre la Fraternidad y la Amistad Social” que el Papa Francisco publicara en el año 2020 en un tiempo marcado por la pandemia del COVID-19.

Según Domenech (2004) la primera que pronunció el término fraternidad con impulso metafórico fue Aspasia de Mileto, conocida por ser la maestra de Pericles. Se trata de una mujer extranjera en Atenas, procedente de la actual Turquía. Su nombre, según una interpretación, significa “la bella bienvenida”. Su familia contó con recursos económicos importantes, lo cual derivó en una muy buena educación para Aspasia. Es de notar que en la escuela que se formó, perteneciente a las ciudades jonias, los niños y las niñas compartían un espacio de aprendizaje común, es decir en condiciones relativas de igualdad. Se dice que llegó a Atenas alrededor del 450 y podemos conocer algo de su pensamiento por medio de Plutarco -quien escribió la vida de Pericles- y por Platón quien transcribe un discurso que atribuye a la propia Aspasia en su diálogo titulado Menéxeno. El discurso incluye la “philadelphia” como expresión. La misma puede traducirse como “amor fraternal”. Se trata de una palabra compuesta: por un lado φιλος (philos) que significa “amigo” o “amor” y αδελφός (adelphos) que puede asumirse como “hermano” (o incluso como el que comparte el mismo vientre, porque δελφuς se traduce como vientre). Teniendo en cuenta esta etimología se puede comprender con más sentido las palabras de Aspasia:

Nosotros y los nuestros, todos hermanos nacidos de una sola madre, no creemos que seamos esclavos ni amos unos de otros, sino que la igualdad de nacimiento según naturaleza nos fuerza a buscar una igualdad política según ley, y a no ceder entre nosotros ante ninguna otra cosa sino ante la opinión de la virtud y de la sensatez (Platón. Menéxeno, 236d4-249c).

En esta expresión parece fundarse el principio de fraternidad (philadelphia) como condición antropológica (“todos hermanos nacidos de una sola madre”) sobre la cual descansan los principios de igualdad y libertad que aparecen entrelazados (“buscar una igualdad política según ley”). Además, como señala Domenech (2003), la igualdad tal como la plantea Aspasia implica reciprocidad tanto de ricos como de pobres que deben gozar de la misma libertad.

Esta primera interpretación de philadelphia cambió su contenido a medida que se desplegaron los imperios. En la Biblia va a aparecer sobre todo de la mano de Pablo de Tarso, un judío convertido al cristianismo quien primeramente había perseguido a los seguidores de Jesús de Nazareth y luego, por una revelación, pasa a predicar el Evangelio y con mentalidad universalista pretende llevarlo “hasta los extremos confines de la tierra”. Es Pablo quien va evangelizar a las distintas ciudades griegas helénicas y quien va a difundir de manera cristiana una interpretación de la philadelphia que difiere de la propuesta republicana de la Grecia clásica pero que contiene la esencia de lo que el cristianismo y en particular la Doctrina Social de la Iglesia denomina “fraternidad universal”. Esto será interpretado de una manera totalitaria y cosmopolita en el imperio romano que después del Edicto de Milán 313 d. C. abrirá las puertas para que el cristianismo deje de ser perseguido y pase a incorporarse, a través de la cooptación de sus jerarquías, en la pretensión expansionista universal del imperio.

La fraternidad como principio político va a tomar una relevancia más que significativa en el marco de la revolución francesa de 1789 a partir del lema y tríptico “liberté, egualité, fraternité” que si bien es mencionado por Robespierre en 1790 en el Discurso sobre la organización de las guardias nacionales, no será sino hasta 1848 que será instalado como emblema oficial en Francia. Incluso el tríptico será asumido con autonomía por la revolución haitiana que marcó los límites y la amplitud de la fraternidad francesa Toussaint Louverture el gran líder de la revolución haitiana y quien liberó a los esclavos de la colonia francesa en Santo Domingo, sostuvo: “Hermanos y amigos, yo soy Toussaint Louverture, mi nombre tal vez se ha hecho conocer entre ustedes. He emprendido la venganza. Yo quiero que la libertad y la igualdad reinen en Santo Domingo. Trabajo para que existan. Únanse a nosotros, hermanos, y combatan con nosotros por la misma causa” (Baggio, 2005: 46).

A pesar de este recorrido, la fraternidad como idea y principio rector, sostiene Baggio (2009), cae en el olvido y de esta manera la libertad y la igualdad se vuelven antagónicas derivando en extremos que no la contienen o bien que la interpretan como fraternidad cerrada, es decir como comunidad que responde a intereses sectarios y que requiere de una confrontación acérrima con poca aceptación de lo diverso. Baggio se define como discípulo de Chiara Lubich, quien a través del Movimiento de los Focolares (Obra de María) recupera y potencia el concepto de fraternidad desde el mensaje cristiano. Lubich (2004), fundadora, además, del Movimiento Políticos por la Unidad[1], sostenía que la fraternidad modificaba el método de hacer política teniendo al diálogo, la reciprocidad y el amor como valores de fondo para cada acción o decisión. Lubich afirma la libertad y la igualdad han llegado a expresar “frutos de civilización” que marcaron la vida política en su integridad. Sin embargo, la exclusividad con la que muchas veces en la historia se ha tomado cada una de las dos categorías ha provocado que la humanidad cayera o bien en el “privilegio del más fuerte” (exclusivismo de libertad), o bien en el “colectivismo que masifica” (exclusivismo de igualdad). Ante esta problemática Lubich propone otorgarle el lugar que corresponde a la “fraternidad universal” como “categoría política” a la par de los otros dos principios.

Entendemos que este impulso de Lubich es redescubierto por el Papa Francisco desde una perspectiva latinoamericana que le da un nuevo horizonte al principio de fraternidad ligado a la concepción de “pueblo”. Pero es preciso decir que son varias las autoras y los autores que han profundizado sobre la fraternidad como principio político en y desde América Latina. En particular, cabe señalar los aportes de la Red Universitaria de Estudios sobre Fraternidad (RUEF). Entre ellos mencionamos a los siguientes de origen argentino: Osvaldo Barreneche (2012), quien recoge críticas y objeciones a la fraternidad analizando los debates académicos y abriendo la posibilidad de un diálogo desde una “densidad argumental” mayor en lo que refiere a los estudios sobre fraternidad; Domingo Ighina (2012), quien plantea la necesidad de “des-ocultar” la fraternidad en la experiencia de los pueblos que ha quedado plasmada en escritos de líderes y dirigentes comunitarios del proceso independentista los cuales han sido parte de ese mestizaje cultural que se vivió (y se vive) en el continente; Enrique Del Percio (2014), quien propone comprender la fraternidad no sólo como fin sino también desde el origen, como espacio existencial donde tiene lugar el conflicto entre los hermanos lo cual implica reconocer que la fraternidad es ineludible, reconocer que la relación es anterior a la sustancia y que es posible “pensar desde las víctimas”; Cecilia Di Lascio (2018), quien propone una comprensión de la fraternidad como principio programático y como paradigma central en la reconstrucción de lazos socio-institucionales.[2]

En este artículo vamos a avocarnos a la comprensión de fraternidad que propone Francisco y, en particular a su modo de vivenciarla y reconocerla junto a los movimientos populares. Cabe señalar que estas reflexiones las vuelco aquí mientras desarrollo la investigación de mi tesis de doctorado y mientras lidero un proyecto de investigación titulado: “Los movimientos populares y la apropiación conceptual y práctica de los postulados de la filosofía de la liberación, la teología del pueblo y el pensamiento del Papa Francisco” (Convocatoria Amilcar Herrera 2023 de la UNLa)[3].

Pueblo en Francisco

Como ya hemos comentado en otras publicaciones[4], cabe recuperar la conferencia de prensa del Papa Francisco, brindada en el marco de la visita apostólica a México en febrero de 2016. Allí sostuvo que la palabra pueblo no se podía explicar en términos lógicos y que se trataba de una “categoría mítica”; esto se debe en gran medida a la influencia de Rodolfo Kusch en su pensamiento, algo que explicita en una entrevista posterior y luego plasma en su última encíclica Fratelli tutti.

La palabra pueblo tiene algo más que no se puede explicar de manera lógica. Ser parte de un pueblo es formar parte de una identidad común, hecha de lazos sociales y culturales. Y esto no es algo automático, sino todo lo contrario: es un proceso lento, difícil… hacia un proyecto común» (FT, 158).

La potencia de la categoría pueblo que propone Francisco radica en una concepción filosófica que está de fondo basada en la diferenciación que trabajó el propio Rodolfo Kusch para comprender lo genuino de las comunidades de América, nos referimos a la diferenciación entre ser y estar. En la “América profunda” que investiga Kusch (1999), se muestra que el estar –es decir: el arraigo a la tierra, el arraigo a la comunidad, a la patria de procedencia y a la relación con la pacha y con los otros– es existencialmente anterior aunque se manifieste de manera concomitante al ser. Se trata de un estar-siendo-con-otros-en-el-mundo. Siguiendo esta reflexión Cullen (1978) primero y Scannone (1990) después desarrollan el concepto de “nosotros estamos”. El nosotros como sujeto colectivo es asumido por la filosofía de la liberación latinoamericana, pero se puede reconocer con distintas orientaciones y en el marco de las diversas disciplinas, en el seno del pensamiento nacional y latinoamericano. Baste con citar expresiones tales como: “los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera” (Hernández, 1872: 23); “nosotros, los pueblos de América, tenemos que ser los arquitectos de nuestro propio destino” (Ingenieros, 1925: 89); “nosotros, los pueblos de América, somos más libres y más felices cuanto más libres y más felices son nuestros hermanos” (Martí, 1891: 5); “nosotros, los pueblos de América Latina, debemos unirnos en una sola raza cósmica, donde todas las culturas se fundan en una sola” (Vasconcelos, 1925: 67); “nos enseñaron que sólo podíamos ser lo que ellos querían que fuéramos y a eso le llamaron libertad. Nos enseñaron que sólo podíamos pensar lo que ellos pensaban y a eso le llamaron educación” (Jauretche, 1966: 45).

Para Scannone el nosotros cuenta con una dimensión ética, otra histórica, otra religiosa y otra cultural que se entrelazan en la comprensión y la vivencia conceptualizada (sabiduría) de la comunidad. El nosotros se conforma por el “sentido comunitario indígena”, “la tradición popular criolla” y la “experiencia de resistencia popular (religiosa, política, cultural)” (Scannone, 1990: 24).

Asimismo, en la noción de pueblo y popular que desarrolla y comunica Francisco, está presente el pensamiento de Amelia Podetti con su concepción de América como una “matriz unificadora” que “recoge, absorbe, sintetiza y transmuta todo lo que llega a su suelo” (Podetti, 2015), capaz de unir desde la diversidad y capaz de contener las distintas visiones respetando los procesos históricos.

En el marco de esta reflexión, es de destacar no sólo la comprensión del nosotros estamos y de la unidad en la diversidad sino también la asunción de pueblo en la teología argentina de la liberación, conocida también como “teología del pueblo”. Allí, el gran exponente, que también fue inspirador para Francisco, es Lucio Gera. El teólogo afirma que un pueblo-nación no puede ser definido meramente por el espacio territorial que ocupa ni meramente por la asimilación racial de quienes lo integran. “Pueblo-nación es una comunidad de hombres reunidos en base a la participación de una misma cultura y que, históricamente, concretan su cultura en una determinada voluntad o decisión política” (Gera, 1976: 105).

Por lo dicho, Francisco parte del bagaje de experiencias comunitarias histórico-culturales para comprender y comunicar el concepto de pueblo, parte de los modos de estar-siendo-con-otros-en-el-mundo y de la capacidad de buscar la unidad sin subsumir la particularidad. Con esa base, ensaya y propone el concepto de movimientos populares y no meramente sociales. Se trata de una sabiduría propia del pueblo que emerge de los itinerarios históricos y culturales, sobre todo de los procesos de resistencia colectiva y de creación de alternativas.

Los encuentros con los movimientos populares

EMMP. Esta sigla, desglosada significa: Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Se trata de una situación y una actitud permanente y no sólo de un momento. Es cierto que se desarrollaron ya seis encuentros, pero lo trascendente del nombre es que se trata de un estado permanente de “encuentro”; un sínodo, es decir un “caminar juntos”.

Vale la pena recordar que el Primer Encuentro Mundial de Movimientos Populares se realizó en el Vaticano en el denominado “Salón del Sínodo viejo”. El Sínodo es una reunión instalada a posteriori del Concilio Vaticano II (1962-1965) con el propósito de congregar a los obispos y el Papa para debatir en modo de asamblea una temática propuesta.

Con Francisco, los Sínodos tomaron un impulso innovador donde se incorpora la voz de laicos y laicas de organizaciones y movimientos sociales además de obispos, sacerdotes, hermanas y hermanos religiosos de diversas congregaciones. Un ejemplo de ello resulta el Sínodo de la Amazonía en el que participaron nueve países. Allí tuvieron voz obispos pastores en la Amazonía, misioneros y misioneras, laicos, laicas, y representantes de los pueblos indígenas de la Amazonía[5].

Es en el primer EMMP, el del año 2014, dónde Francisco ya anticipa el impulso que le va a dar a la palabra sínodo. Les dice a los participantes: “estamos en este salón, que es el salón del Sínodo viejo, ahora hay uno nuevo, y sínodo quiere decir precisamente “caminar juntos”: que éste sea un símbolo del proceso que ustedes han iniciado y que están llevando adelante” (Francisco, I EMMP 28/10/2014). Por ello, no es casual que el EMMP se refiera no sólo a momentos explícitos sino a una actitud permanente. Francisco irá más allá de esta primera metáfora y reinventará el contenido y el significado de la palabra sínodo mediante una propuesta concreta: la “sinodalidad”. Se trata de una actitud permanente de buscar caminos compartidos, podríamos aventurar: una forma de fraternidad que la comprende no sólo como fin ético a alcanzar sino como método, itinerario, senda a seguir.

En los discursos del Papa dirigidos al EMMP hay una innovadora comprensión de la fraternidad fuertemente influenciada por el pensamiento nacional y latinoamericano, o al menos por algunas de sus corrientes. Para comprobarlo, realizamos una caracterización en formato de cuadro que sirve como descripción analítica de los discursos.

Cuadro: Descripción y análisis de los discursos del Papa Francisco a los participantes del EMMP

| Encuentro (lugar y fecha) | Principales temas o conceptos desarrollados por Francisco | ¿Qué son, qué no son, qué hacen y a qué están llamados los movimientos populares para Francisco? | Conceptos o frases del discurso que se relacionan con el principio fraternidad | Tensiones y contraposiciones dialécticas |

| I Encuentro Roma (Italia) 28 de octubre de 2014 | El reclamo de las tres T: tierra, techo y trabajo es parte de la Doctrina Social de la IglesiaDoble descarte de los niños y los ancianosLa creación no es propiedad“El sistema no se aguanta” | Cartoneros, recicladores, vendedores ambulantes, costureros, artesanos, pescadores, campesinos, constructores, mineros, obreros de empresas recuperadas, todo tipo de cooperativistas y trabajadores de oficios popularesExpresan la necesidad urgente de revitalizar las democracias | Solidaridad como “forma de hacer historia”Resolver los conflictos “con coraje e inteligencia, con tenacidad pero sin fanatismo, con pasión pero sin violencia”“Parcialidades que en él conservan originalidad. Todo se integra” | “Sínodo viejo Vs. sínodo nuevo” |

| II Encuentro Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) 9 de julio de 2015 | Las tres T: como “derechos sagrados”Necesidad de un cambio porque “el sistema no se aguanta”Defender la madre tierraEl destino universal por los bienes “es una realidad anterior a la propiedad privada” | Los movimientos populares son como “poetas sociales”“sembradores del cambio”“Semillas de esperanza”“Brotes de ternura” | “Fraternidad interhumana”“interdependencia planetaria”“Unir nuestros pueblos en el camino de la paz y la justicia” “El futuro de la humanidad está en manos de los pueblos”“Cultura del encuentro”“Conjunción de pueblos y culturas” “Pluralidad que no atenta, sino que fortalece la unidad” | “Globalización de la esperanza” Vs. “Globalización de la exclusión”“Vivir bien” Vs. “Pasarla bien”Generar procesos Vs. ocupar espacios |

| III Encuentro Roma (Italia) 5 de noviembre de 2016 | El dios dinero gobierna con terrorismo (generando miedo)Las tres T: “proyecto-puente” que apunta al “desarrollo humano integral”La bancarrota de la humanidad frente al salvataje de un banco por parte del sistemaDos riesgos para movimientos populares: encorsetarse y dejarse corromper | “Los movimientos populares no son partidos políticos”Están llamados a “revitalizar las democracias”. | “Discernimiento colectivo”“Puentes entre los pueblos”“El futuro de la humanidad en manos de los pueblos”Contra el terror (miedo), el mejor antídoto es la alegría del amor: en la familia, en el barrio, la comunidad, el pueblo, la humanidad Martin Luther King: “amor fraterno aún en medio de persecuciones y humillaciones” | Tensión entre lo local y lo universal“Proyecto-puente de los pueblos” Vs. “proyecto-muro del dinero” |

| Encuentro Mundial de Movimientos Populares en el Vaticano (en tiempos de pandemia) Roma (Italia) – Videoconferencias. Carta previa del Papa 24 de octubre de 2020 | Propuesta de un salario universal: “ningún trabajador sin derechos”Pensar en un “proyecto de desarrollo humano integral: conversión humanista y ecológica que termine con la idolatría del dinero” | “Un verdadero ejército invisible que pelea en las más peligrosas trincheras”.“Crean soluciones dignas para los problemas más acuciantes de los excluidos”“Mujeres que multiplican el pan en los comedores comunitarios”“Campesinos y agricultores que siguen labrando para producir alimentos sanos” | “Son las personas, las comunidades, los pueblos quienes deben estar en el centro, unidos para curar, cuidar y compartir” | Paradigmas tecnocráticos (estadocéntricos o mercadocéntricos) Vs. Paradigmas que proponen poner a los pueblos en el centro |

| IV Encuentro Mundial de Movimientos Populares Roma (Italia) 15 de septiembre de 2021 | Pandemia silenciosa: “estrés y ansiedad crónica de adolescentes y jóvenes”Cambio no solo personal sino en los “modelos socio-económicos”: pedir el cambio al poder financiero, corporaciones extractivas, fabricantes de armas, gigantes tecnológicos, corporaciones alimentaria, medios de comunicación, países poderosos. | “Poetas sociales” que “crean esperanza”“Crear, componer, aventurar y arriesgar”“Samaritanos colectivos”“Pasar del sueño a la acción”Medidas concretas: integración urbana, agricultura familiar, economía popular“No dejarse encorsetar ni corromper” | “Diálogo fraterno”“Sentir como propio el dolor de los otros”“Soñar juntos”“El bien de un pueblo es mucho más que un consenso entre partes”“Sueños de libertad, de igualdad, de justicia, de dignidad y de fraternidad”Solidaridad: “principio social” Participación y subsidiariedad entre los pueblos | Vivir bien Vs. Dolce Vita |

| 10 Años del Encuentro Mundial de Movimientos Populares Roma (Italia) 15/09/2021 | Las tres T: derechos sagrados“De la acción de los pobres depende la humanidad”. “Narcotráfico, prostitución infantil, trata de personas y todo crimen organizado”“Toda fortuna es producto del trabajo de muchas personas y muchas generaciones, de inversión pública en conocimientos científicos y desarrollo de la infraestructura” (destino universal de los bienes). | “No escriben documentos ideológicos”. Están en el “cuerpo a cuerpo, persona a persona”“Evitar la propagación del odio” Los movimientos populares son como “levadura” que hace crecer la esperanza | “Las riquezas son para fraternizar”La compasión “construye la unidad de los pueblos”Atributos de Dios: “cercanía, misericordia compasión”“Hacer efectivo el amor”Los valores universales: “crecen desde las raíces del pueblo”Poliedro de “la familia humana” | Armonía de justicia social y ecología integral Vs. Violencia de la desolaciónCompartir la riqueza fraternalmente Vs. limosnaAcumular Vs. multiplicar y distribuirCompasión Vs. MeritocraciaEconomía criminal Vs. economía popular |

Fuente: Elaboración propia a partir de los discursos de Fransisco a los EMMP. Ver: https://movpop.org/

La reinterpretación de la fraternidad universal

En Francisco, a nuestro juicio, la fraternidad asume todo el camino planteado al inicio de este artículo y lo desborda. Se relaciona con la igualdad desde una propuesta republicana y democrática como la que esboza Aspasia de Mileto; se enriquece con el sentido comunitario judeo-cristiano que abriga la experiencia de un pueblo que se abre a otros y plantea el reconocimiento de la hermandad universal bajo el mandato del amor que lucha contra la injusticia; se liga a la comprensión del tríptico francés como fundamento de la libertad y la igualdad y como equilibrio comunitario que permite superar el exclusivismo de una de las dos; se despliega con más potencia a partir de las experiencias de lucha colectiva por la dignidad del ser humano y por la justicia social, ambas inherentes a todo el mensaje de la Doctrina Social de la Iglesia, pero resignificadas y puestas en valor a partir del pensamiento nacional latinoamericano, en particular de la filosofía y la teología de la liberación.

Ensayando una comprensión analítica de la fraternidad desde la concepción de pueblo que tiene Francisco, proponemos comprenderla en un triple sentido (ni exhaustivo ni excluyente): 1) como fin ético político a alcanzar, 2) como condición antropológica que contiene el conflicto y la cooperación en tensión y 3) como método, camino, senda o itinerario capaz de encontrar alternativas superadoras del conflicto y defender la dignidad humana.

1) Francisco asume y resume el ideal ético de la fraternidad en el “vivir bien” de los pueblos indígenas y lo diferencia del “pasarla bien” o del mero bienestar de la sociedad de consumo que promueve una búsqueda excesiva y obsesiva por la comodidad: la “dolce vita”. El vivir bien es poner a las comunidades y los pueblos en el centro de la acción y el pensamiento, en la cabeza de quienes toman decisiones. Es también fortalecer el “compartir” por encima del “competir”. Es revalorizar la capacidad de “soñar juntos”. Desde allí, se puede concebir la necesidad de “multiplicar y distribuir” en lugar de meramente “acumular”; por ello el vivir ben conlleva la premisa de que “las riquezas son para fraternizar”. El vivir bien es el estado de situación de una comunidad poliédrica donde cada persona, cada pueblo tiene su lugar y se integra sin quedar subsumido. Una unidad en la diversidad y no la utópica situación de acuerdos donde se pierden las diferencias. Por ello, la fraternidad universal no es unívoca (una sola voz), es situada –como diría Casalla (2003)– y se expresa según las raíces culturales de cada pueblo.

2) Los movimientos populares son “la piedra en el zapato” del sistema. Con sus prácticas construyen alternativas a un régimen dominante. “Inventan su propio trabajo” dando lugar a una “economía popular” que enfrenta a una “economía criminal”; son “sembradores del cambio”, algo que altera la normalidad vigente, la normalidad de la desigualdad, de la desmesura, del exceso y de la exclusión. Evidencian en su accionar el conflicto inherente y generan mecanismos y estrategias de cooperación que molestan a quienes sostienen el statu quo. Esta tensión entre conflicto y cooperación no es más que una muestra de la condición social, antropológica de la fraternidad, una condición “ineludible” al decir de Del Percio (2014).

3) Francisco le plantea al EMMP –como ya hemos mencionado– que más que “ocupar espacios” lo importante es “generar procesos”, en otras palabras, “el tiempo es superior al espacio” (EG). El cambio como deseo, esa necesidad de alcanzar el vivir bien, no puede darse de un día para el otro. Hay que recorrer caminos, transitar diversas sendas, propender a un itinerario o método (camino que conduce a un lugar), en definitiva comprender a la fraternidad como sinodalidad: ese camino que se realiza junto a otros buscando las estrategias para derribar barreras que impiden construir una comunidad poliédrica. La fraternidad, entonces, no es meramente un ideal sino un proceso que requiere actitudes existenciales y capacidades operativas, a saber:

- Reconocer la necesaria “interdependencia planetaria” para lo cual es preciso construir una “fraternidad interhumana”.

- Construir un camino permanente de “discernimiento colectivo”.

- “Sentir como propio el dolor de los otros”.

- Comprender la solidaridad como una forma de fraternidad, como un “principio social”.

- Poner en valor los principios de la Doctrina Social de la Iglesia: participación y subsidiariedad.

- Asumir en el desarrollo de las acciones y en todo el itinerario de vida de un movimiento, tres atributos: “cercanía, misericordia y compasión”.

Para concluir –sin por ello cerrar el proceso reflexivo que es un continun– volvemos sobre uno de los aspectos centrales del concepto de pueblo que está presente en el mensaje de Francisco: el pensar desde los pobres, desde los “deharrapados del mundo”, desde los “condenados de la tierra”, desde las víctimas. Sostiene Del Percio (2014: 75) que “pensar desde las víctimas no es una propuesta sentimental; ni tampoco (aunque no vaya en contra) es una propuesta exclusivamente ética, sino que es una propuesta epistemológica”. Es decir, se trata de un modo de conocimiento (hermeneútico) que permite posicionar a una organización social, a un líder o a un investigador en la periferia para poder comprender los conflictos con los lentes y los audífonos de los pobres. “El pensar desde las víctimas pone al resguardo el carácter universal de la fraternidad al distinguirlo de la universalidad imperial propia de la filosofía europea y de las ciencias disciplinarias” (Del Percio, 2014: 79). De este modo, en lugar de mirar “desde arriba”, se construye “desde abajo”, en lugar de explicar y dirigir desde “un centro”, se contempla la realidad –al decir de Francisco– “con coraje e inteligencia, con tenacidad pero sin fanatismo, con pasión pero sin violencia”. Es por ello que el Papa sostiene con convicción que el futuro de la humanidad está, en gran medida, en manos de los movimientos populares, “en su capacidad de organizarse, de promover alternativas creativas, en la búsqueda cotidiana de las tres T: tierra, techo y trabajo”. En los pueblos, en sus movimientos y organizaciones, en su devenir histórico, en sus raíces, hay una esperanza que se muestra y, aunque es una virtud débil, contiene una potencia transformadora si se logra globalizar frente a la exclusión.

Referencias bibliográficas

Baggio A. (2005). “El principio olvidado: fraternidad y política contemporánea”. Seminario “San Carlos y San Ambrosio”. La Habana.

Baggio. A. (2009). “Introducción: Fraternidad y reflexión politológica contemporánea”, en Baggio Antonio (comp.). La fraternidad en perspectiva política. Exigencias, recursos, definiciones del principio olvidado. Buenos Aires. Ciudad Nueva.

Casalla M. (2011). América Latina en perspectiva. Buenos Aires. Ciccus.

Cullen C. (1978). Fenomenología de la crisis moral. Buenos Aires. Ediciones Castañeda.

Del Percio E. (2014). Ineludible fraternidad. Conflicto, poder y deseo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fundación CICCUS.

Di Lascio C. (2012). “Líneas culturales para una política fraterna”, en López Verónica (comp). Fraternidad y acción política. Buenos Aires. Ciudad Nueva.

Domènech A. (2004). El eclipse de la fraternidad: Una revisión republicana de la tradición socialista. Barcelona: Crítica.

Francisco (2020). Fratelli Tutti. Sobre la fraternidad y a amistad social. Buenos Aires: Conferencia Episcopal Argentina.

Francisco (2014). Discurso en el I Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Roma.

Francisco (2015). Discurso en el I Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Bolivia.

Francisco (2016). Discurso en el I Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Roma.

Francisco (2020). Carta al Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Roma.

Francisco (2021). Discurso en el I Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Roma.

Francisco (2024). Discurso en la celebración de los 10 años del Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Roma

Hernández J. (1872). El Martín Fierro. Buenos Aires: Imprenta de La Pampa.

Ighina D. (2012). La brasa bajo la ceniza. Buenos Aires: Ciudad Nueva.

Ingenieros J. (1925). El hombre mediocre. Buenos Aires: Biblioteca Argentina.

Jauretche A. (1966). El medio pelo en la sociedad argentina. Buenos Aires, Argentina: Editorial Peña Lillo.

Kusch R. (1999). América profunda. Buenos Aires: Biblos.

Martí J. (1891). Nuestra América. Nueva York: Patria.

Scannone J. C. (1990). Nuevo punto de partida de la filosofía latinoamericana. Buenos Aires. Guadalupe.

Vasconcelos J. (1925). La raza cósmica. México D.F., México: Editorial Espasa-Calpe.

[1] Ver: https://mppu.org.ar/

[2] Autores como: Pablo Ramírez Rivas y Esteban Valenzuela Van Treek de Chile, Muñiz López Pablo de Brasil, Susana Nuin de Uruguay, entre muchos otros han participado e investigado en el marco de la RUEF. Ver: http://redruef.org/

[3] Previo a dicho proyecto hemos trabajado en otro titulado: “El humanismo cristiano iberoamericano y el mestizaje cultural en el pensamiento de Francisco. Sus consecuencias en los debates académicos y en la práctica social y política”. Director: Matías Mattalini. Investigadores: Martha Arriola, Facundo Di Vincenzo, María Alejandra Olivarez, Mauro Scivoli, Claudia Sanguinetti. Adscriptos graduados: Lucía Ferrairo, Diego Ariel Nieva, Valeria Braido, Juliana Szerdi. Convocatoria UNLa Amilcar Herrera 2021. Cabe señalar que para la nueva investigación en curso se sumaron nuevas integrantes al equipo: María Ángeles Blanco y Sofía Rozen.

[4] Ver Revista Allá Ité: https://revistaallaite.unla.edu.ar/buscar?buscar=mattalini y Revista Viento Sur: https://vientosur.unla.edu.ar/?s=mattalini

[5] Ver: Amazonía: Nuevos Caminos para la Iglesia y para una Ecología Integral. Recuperado de: http://secretariat.synod.va/content/sinodoamazonico/es/el-sinodo-panamazonico/el-sinodo-sobre-la-amazonia.html

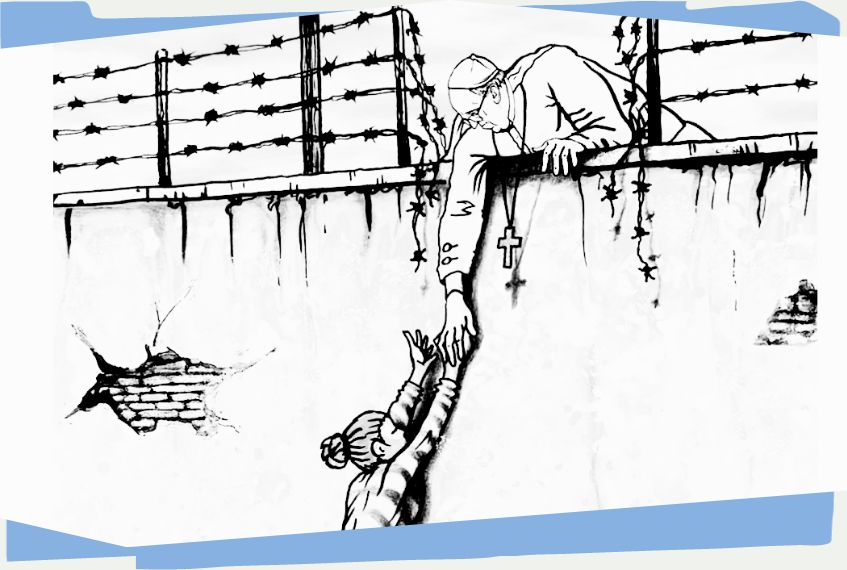

* Imagen de portada: Ilustración de Mauro Pallotta, alias MAUPAL. Fuente: https://www.vaticannews.va/pt/vaticano/news/2024-02/quaresma-mensagem-papa-maupal-dicasterio-desenvolvimento-humano.html