Este trabajo explora principalmente el pensamiento argentino sometido a diversas tensiones ideológicas, ya que la historia de las ideas es también una lucha por las ideas, su explicación y aplicación concreta en la realidad.

La epistemología estudia las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas del conocimiento científico y social, para ello en este trabajo transitaremos la aplicación de conceptos epistémicos usuales tales como: verdad, objetividad, realidad o justificación. Como sostiene Norberto Galasso en “La larga lucha de los argentinos y como la cuentan las diversas corrientes historiográficas”:

“El pasado ocurrió de una sola manera, pero el juicio de lo sucedido, favorable o desfavorable, varía según la escala de valores del relator”. (Galasso, 2012)

Para Juan José Hernández Arregui la enseñanza de la Historia encubre los intereses de la clase vencedora, expuestos pretendidamente como “valores eternos”, y por eso mismo asume una necesidad de la revisión histórica y la crítica de la cultura. Para Alcira Argumedo no puede dejar de haber diferencias y conflictos en la interpretación social. Esos “roces” entre espacios culturales, etnias, clases sociales, son decisivos para el “Drama de la Historia”. (Argumedo, 2009).

Para Fermín Chávez nacen en el siglo XIX dos corrientes de pensamiento en conflicto explicito. Se produjeron al mismo tiempo “2 mayos” en 1810: uno formado por la filosofía del siglo XVIII y otro tradicionalista.

“Por un lado la causa de la “civilización” de las clases unitarias; por el otro, el “salvajismo” de los caudillos y las masas provinciales”. (Chávez, 1955).

Para Arturo Jauretche: “La incomprensión de lo nuestro preexistente como hecho cultural, o mejor dicho como hecho anticultural, llevo al inevitable dilema: todo hecho propio, por serlo, era bárbaro, y todo hecho ajeno, importado, por serlo, era civilizado. Civilizar, pues consistió en desnacionalizar –Si Nación y realidad son inseparables” (Jauretche, 2003).

De la deriva histórica de esas culturas filosóficas y formas de pensamiento, nos ocuparemos haciendo foco en 2 producciones literarias que se constituyeron en el epitome de cada una: el “Facundo” de Domingo Faustino Sarmiento y el “Martin Fierro” de José Hernández para llegar luego hasta mediados del siglo XX y sus ecos políticos- sociales.

Tomaremos en el siglo XX al “Grupo Cine Liberación” cuya presentación formal se realiza en 1968, en Pesaro, Italia. El grupo de cineastas producen un cine político que en la Argentina solo podía ser visto clandestinamente precisamente por estar censuradas las ideas que sostienen. Principalmente forman el grupo “Cine liberación”: Octavio Getino, Fernando Solanas y Gerardo Vallejos. “Cine Liberación” se reconoce incluido en la antinomia fundamental del siglo XIX que encarnan Domingo F. Sarmiento y José Hernández como dos luchadores en la formación y desarrollo del país que oscila entre la “Civilización” o la “Barbarie”. Escribe Octavio Getino sobre la relación entre Memoria y Nación:

“En un país neocolonizado, como lo son la mayor parte de los países latinoamericanos, existen en permanente conflicto dos culturas, dos proyectos y memorias: la nacional y la dominante, en tanto la identificada con el proyecto de Nación se debate aun en la resistencia o en la proscripción y la asociada al proyecto dependiente controla los resortes más visibles del país todo.” (Getino, 1978)

Nos interesa citar tanto su producción fílmica como ensayística, la que podemos considerar un programa político y podemos encuadrar en la clasificación propuesta por Fermín Chávez, quien habla de libros “Anti–facundicos”. Son aquellos queen el siglo XIX son una respuesta ideológica a la obra clásica sarmientina. Podemos decir que la obra de “Cine Liberación” es una continuación y actualización de aquella reacción ideológica yque funcionan como un eco moderno de aquellos primigenios textos.

El grupo tiene un aclara filiación peronista y están embarcados en la lucha por el regreso al poder del Gral. Juan Domingo Perón derrocado y exiliado en 1955. A partir de allí, se abre un periodo denominado “resistencia peronista” del que forma parte la juventud y experiencia de vida de los jóvenes integrantes de “Cine Liberación” concientes que la corriente civilizatoria liberal y extranjerizante está dispuesta a someter y eliminar los vestigios de la corriente nacionalista y popular. La experiencia del gobierno del Gral Perón había producido una revolución en términos de justicia social, independencia económica y soberanía política durante 10 años. Luego, desde 1955 a 1973, con Perón en el exilio, se suceden dictaduras militares y breves gobiernos civiles títeres del Proyecto Liberal que somete a toda corriente política, filosófica o económica que no le sea afín con represiones, exterminios y censuras diversas.

Hacia mediados de la década del 60 aparecen con nitidez nuevas fórmulas y vocabularios conceptuales de lucha política, que retoman la vieja fórmula antinómica de las elites del siglo XIX: “Civilización o Barbarie”, pero ahora desarrolladas por el campo popular en una nueva consigna concientizadora de lucha: “Liberación o Dependencia”. El grupo sigue las ideas de Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz, Juan José Hernández Arregui, José María Rosa, Manuel Ugarte, etc, quienes también aportan relecturas de la historia oficial y del proceso político argentino en lucha histórica con los imperialismos anglosajones que definieron mayoritariamente las características políticas, sociales y culturales de nuestro país durante un siglo y medio. Para Hernández Arregui, se ha boicoteado el Nacionalismo Hispanoamericano de unidad continental en beneficio de nacionalismos locales subordinados a las oligarquías comerciales de cada país. En ese proceso se debilita y pierde la conciencia histórica de la gran “Nación Iberoamericana”. y el “Ser nacional” oscila y deambula en cada ciudadano. Para Hernández Arregui el Ser nacional no es uno, sino múltiple, no es estático, sino que tiene “movimientos de desarrollo y discordia”. (Hernández Arregui, 2002).

Para Oscar Terán, en los años 60, se abren una serie de “núcleos ideológicos” en el campo cultural argentino que expresan a intelectuales “contestarios”, “críticos” o “denuncialistas”. Octavio Getino caracterizara la época entre 1966-1972 como de “argentinización de los sectores medios” ya que hay un esfuerzo y regreso a revisar la historia que la Historiografía Liberal ha convertido en “oficial” en escuelas y universidades.

Getino también demuestra una vocación por la problemática política latinoamericana: “el intelectual latinoamericano está obligado a replantearse constantemente el valor de la producción superestructural existente, verificando minuto a minuto si aquella corresponde con su realidad u obedece a la deformación impuesta por la dependencia”.

Advierte Getino sobre los objetivos de esta vuelta critica a los orígenes históricos: “Rastrear… en la memoria de un país dependiente, no es remitirse a la producción intelectual dominante, a la seudomemoria que se difunde en las escuelas y en los medios masivos, sino adentrarse en el espacio proscripto u oprimido, donde actúan las fuerzas sociales protagonistas del cambio y de la voluntad de ser.” (Getino, 1984).

Y le pone un marco revulsivo, un espíritu de época ligado a los medios masivos de comunicación y a su explotación: “son los años de tirajes masivos dedicados a enfoques históricos sociales revisionistas, la política, las artes…polemizan nuevos rumbos a seguir…el folclore y la música nacional vuelven a vivir”. (Getino, 1990)

Cine Liberación advierte también en los peligros que trae la nueva ola de temas nacionales, en su popularización industrializada y su explotación económica también exista como forma cooptada y absorbida por el sistema oligárquico para contrarrestar enfoques más críticos de la historia:

“es necesario destacar que esta coyuntura favorable para tal tipo de discursos no ha sido iniciada por el Sistema, sino por las luchas populares y la situación política interna que obligan al Sistema a abordar una problemática puesta por las masas sobre el tapete, para dar de ella la interpretación que resulte más acorde con sus intereses de clase”. (Cine Liberación, 1969)

En el artículo “Significado de la aparición de los grandes temas nacionales en el cine llamado argentino” hacen una dura crítica ante la avalancha de películas históricas, particularmente sobre “Martin Fierro” de Torre Nilsson de 1968 y “Don segundo Sombra” de Manuel Antin de 1969, quienes como cineastas representan la mirada liberal sobre los sujetos y protagonistas de ambas historias.

“¿Significan este “Martín Fierro” y este “Don Segundo Sombra” un cambio sustancial en la visión que Nilsson y Antín explicitaban desde su obra anterior? De ningún modo; uno haciendo un cine para la “Revolución Argentina’’ y otro para la Sociedad Rural, son profundamente coherentes con su vieja trayectoria.”

El abordaje del pasado has sido tamizado por una versión industrialista y espectacular de la historia diseñada para consumo y explotación masiva comercial. De esa manera, los autores ocultan y falsean, según la mirada de Cine Liberación, a la verdadera historia e impiden ver los constantes paralelismos de una política opresiva y antinacional. Así establecen la continuidad problemática entre los proyectos históricos discutidos en el siglo XIX:

“Se ha ido el gaucho-malevo-desertor-muerto (según el criterio oligárquico-liberal) o el pobre-gaucho-víctima-de-los-desencuentros-entre-hermanos-muerto. Finalmente (según la óptica neocolonial) y en su lugar llega con el mismo trote y parecido color, el peón resignado, el resero que aunque no tiene familia ni rancho donde caerse muerto, es según Antín-Guiraldes “el único dueño de la pampa” ¿Cómo no van a alzarse en sus butacas para aplaudir gozosos tanto los Anchorena como sus nuevos socios industriales? Ya no hay bravatas ni quejas; ya no existe conflicto como el que de alguna manera se colaba, a pesar de Nilsson, en su Martín Fierro: campea sólo la resignación. Don Segundo Sombra es como un sueño, un sueño de oligarca educado en Francia, claro, pero sueño al fin. No existe alusión a conflicto social alguno.”

Finalmente anclan explícitamente sus criticas fílmicas al entorno conflictivo y real que viven hacia fines de los años 60 estableciendo similitudes entre los gauchos y el trabajador del siglo XX:

“los descendientes de aquel Mitre, responsable de las masacres de gauchos… responsables hoy de la persecución, torturas y matanzas de los hijos de Martín Fierro (fusilamientos de 1956, sanguinaria persecución a la Resistencia 1956-60, matanzas en mayo del 69, etc.) enarbolarán el Martín Fierro proporcionado por Nilsson como obra digna y.… propia.”

Y acusan a Torre Nilsson de generar la “desinformación más absoluta”, de “producir la castración del pensamiento de Hernández, que si hoy viviera sería un perseguido más”:

Finalmente, a Manuel Antin le enrostran que “oculta la miserable situación de vida del hombre de campo argentino”, “en suma la vida de los desposeídos hecha Belleza” y que dicha transformación la acerca a lo “monstruoso”.

Vayamos al origen de la disputa.

Los terrores de los civilizadores: del Sarmiento del Siglo XIX al Borges del Siglo XX

En 1845 Domingo Faustino Sarmiento comienza a publicar dentro del suplemento del diario chileno El Progreso, un ensayo bajo el título de “Civilización y barbarie. Vida de Juan Facundo Quiroga y aspecto físico, costumbres y hábitos de la República Argentina”. Luego le cambia el título en 1851 por “Vida de Facundo Quiroga y aspecto físico, costumbres y hábitos de la República Argentina, seguida de apuntes biográficos sobre el general fray Félix Aldao por el autor”. En 1868 con Sarmiento en la presidencia, se edita bajo el nombre más conocido, “Facundo o civilización y barbarie en las pampas argentinas”, por D. Appleton y Compañía y se le añadió la semblanza “El Chacho. Último caudillo de la montonera de los llanos. Episodio de 1863”. En 1874 se volvió a editar con el mismo nombre, siendo esta la última edición mientras vive Sarmiento.

Extraña danza cambiante de los títulos durante casi 20 años, de los cuales sobrevivirá en la memoria popular el nombre más literario del protagonista: “Facundo” a secas. O en clave más polémica y política, su fórmula dicotómica “Civilización y barbarie” que es en realidad lo que dirige las seguridades ideológicas sarmientinas. Sarmiento propone un discurso sobre la sociedad argentina del siglo XIX, sus peligros y sus enemigos hacia un futuro deseable.

“Civilización y Barbarie”, en tanto título de la obra de Sarmiento, es también el epitome de un conflicto cultural, económico, filosófico y político que nos constituye como país. A Sarmiento lo colman ideas y verbas inflamadas de emociones para con el entorno social que le toca vivir. En una carta a su nieto, incluido en el “Facundo” de 1938 en la versión crítica de la Universidad de La Plata, Sarmiento se define a sí mismo como un actor civilizador:

“El autor es…un protagonista de la lucha que describe contra los caudillos de las masas populares. Combatió por las armas y por la prensa a Rosas”

Facundo Quiroga, no deja de ser una forma utilitaria de encubrir al verdadero destinatario de las críticas que es Juan Manuel De Rosas, el “tirano” apoyado por las masas populares. Sobre Juan Facundo Quiroga, el héroe de la Federación, confiesa minimizándolo:

“Era solo un bandido que había saqueado pueblos, en lugar de pasajeros en las encrucijadas de los caminos”

En cambio:

“Rosas intento otro gobierno popular con exclusión de una categoría que llamo “Salvajes Unitarios”, por no saber qué nombre dar a los que propendían a tener instituciones regulares como el mundo civilizado”.

Para Arturo Jauretche, la frase “Civilización y Barbarie” es la “Zoncera madre”, en tanto engaño intencionado a la ciudadanía durante el siglo XIX y XX, que genera de muchas otras ideas zonzas y falaces sobre el país. A partir de ella, se puede desarrollarse una verdadera “colonización pedagógica”. La frase pone en relación dialéctica, una aparente convivencia entre los dos términos, cuando para Sarmiento son conceptos antitéticos. Sarmiento opone en su fuero íntimo, como verdadero su deseo, que la letra “y” sea reemplazada por la letra “o”, en una necesaria y divergente elección de proyectos político- sociales.

Según Jauretche, la empresa civilizadora defendida por Sarmiento estaba imbuida de un “Mesianismo” volcado sobre una sociedad que no cumple o refleja su ideal científico político y por lo tanto es necesario cambiarla, transformarla, reconvertirla o incluso suprimir aspectos y agentes culturales indeseables. El “Mesianismo impone civilizar” y por estar guiado por la “abstracción conceptual”, es contrario con el campo de “lo real.”

Confiesa Sarmiento su manipulación narrativa en una conferencia en EEUU recogida en “Espíritu y condiciones de la historia en América”:

“he bosquejado algunos cuadros de hechos y hombres que entran en el dominio de la historia americana sin pretender por eso alcanzar la majestad de la historia… el libro que narra los hechos sociales, es una creación del ingenio que toma por materia la vida de los pueblos.” (Sarmiento ,1945).

En ese sentido Sarmiento se acerca a lo que Shumway llama “ficciones orientadoras” que “no deben ser probadas y en realidad son creaciones artificiales como ficciones literarias. Pero son necesarias para darle a los individuos un sentimiento de nación, comunidad o identidad colectiva y un destino común nacional.”

Sarmiento defiende las ideas del Iluminismo y su idea de progreso, con una seguridad que no da lugar o espacio para otras formas culturales del pensamiento humano y de allí su drama personal. Lo embargan un conjunto de emociones que hablan de frustración y debilidad que se transmiten en su obra o en sus cartas personales:

“¿Quiénes somos? ¿Adónde vamos? ¿Somos raza? ¿Cuáles son nuestros progenitores? ¿Somos Nación?” (Sarmiento, 1945)

“Tengo odio a la barbarie popular… La chusma y el pueblo gaucho nos es hostil…”

Para Adamovsky:

“Hablar con la voz del gaucho tenía, en la década de 1830, un sentido político preciso: mediante ella el federalismo se reclamaba representante de los intereses locales y populares, por oposición a los unitarios, a quienes describía como un partido de las clases altas urbanas y extranjerizante. Los gauchipolíticos de Pérez, de hecho, contraponían su voz a la de los “doctores” de la ciudad, ridiculizándola. El propio Rosas era a veces descripto como un “gaucho”, como forma de dotarlo de legitimidad popular”.

La angustia por lo real lo llevan a Sarmiento, bajo el pretexto civilizador, a sobrevolar, durante décadas, emociones y conceptos como el odio, la agresión, la paranoia, la xenofobia, la crueldad, la venganza, el exterminio y la inhumanidad:

“No hay amalgama posible entre el pueblo salvaje y uno civilizado. Donde este ponga el pie, deliberada o indeliberadamente, el otro tiene que abandonar el terreno y la existencia: porque tarde o temprano ha de desaparecer de la superficie de la tierra” (Sarmiento, 1948).

“Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa calaña no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen…Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado”. (Diario “El Progreso”, 27/9/1844)

“El poncho, el chiripá y el rancho son de origen salvaje y forman una división entre la ciudad culta y el pueblo, haciendo que los cristianos se degraden… Usted tendrá la gloria de establecer en toda la República el poder de la clase culta aniquilando el levantamiento de las masas”. (Carta de Sarmiento a Mitre, 24/09/1861).

“Se nos habla de gauchos… La lucha ha dado cuenta de ellos, de toda esa chusma de haraganes. No trate de economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre de esta chusma criolla incivil, bárbara y ruda, es lo único que tienen de seres humanos”. (Carta de Sarmiento a Mitre, 20/09/1861).

Reconoce así, la existencia inagotable de actores indeseables para su proyecto de “Arcadia” americana. Su edificio ideológico, se convierte en un problema político sobre la fuente, el ejercicio y el mantenimiento legítimo del poder en una sociedad real y compleja que lo rodea. Dicha concepción provoca dudas que trasladaran sus incertidumbres al futuro:

“Mientras haya un chiripá no habrá ciudadanos, ¿son acaso las masas la única fuente de poder y legitimidad?” (Carta de Sarmiento a Mitre del 20/09/1861).

O lo acerca, directamente, a la traición a la Patria:

“Inglaterra se estaciona en Las Malvinas, seamos francos, esta invasión es útil a la civilización y al progreso”. (El progreso de Chile, 28 /11/1842)

Esas ideas dicotómicas de Sarmiento llevan, en el análisis de Oscar Terán (2008), a una serie de “Oposiciones Binarias”:

• Civilización Barbarie

• Ciudad Campaña

• Europa América

• Modernidad Atraso

• Movilidad Inmovilidad

• Letrado Iletrado

• Francia España/Colonia

• Libertad Despotismo

• Sociedad/ Gobierno Familia/Caos político

• Comercio/Agricultura Ganadería/ (estancia) pastoril

• Razón Instintos/Pasiones

• Laboriosidad Ocio

• Siglo XIX Edad Media (siglo XII)

• Espíritu Materia

Para Jauretche, luego desde esta “Zoncera Madre” se desprenderán otras que, utilizando el concepto de árbol familiar, serán hijas, nietas, bisnietas y tataranietas, que tienen padres distintos en distintas épocas hasta llegar al siglo XX. En su “Manual de Zonceras Argentinas” determina 44 creencias erróneas utilizadas políticamente hasta llegar al Gobierno de Juan Domingo Perón.

“Descubrir las zonceras que llevamos dentro es un acto de liberación.” (Jauretche, 2003).

Pese a los ideales “sarmientinos”, las resistencias ideológicas y políticas no desaparecieron. Afirma Hugo Chumbita, sobre el concepto de “Hijos del País”:

“Estos hombres como tantos que hicieron la historia argentina y americana en las filas de los ejércitos, las montoneras o las masas populares, eran, según una expresión corriente “Hijos del país” …provenían de los cruzamientos entre blancos, indios y negros…”

Pero también expresa como funcionaban dichas condiciones en términos de acceso a la burocracia gubernamental o la relación con las clases altas: “era un estigma que debía ocultarse…al ingresar a las esferas del poder.” (Chumbita, 2004).

Cita como ejemplos de esta situación a San Martin, Yrigoyen y Perón:

“tales abjuraciones tienen su raíz en el trasfondo colonial de América, en el designio de imponer la cultura occidental y hacer desaparecer cualquier vestigio de los pueblos primigenios.”

Pero algo trasciende a las apariencias y que se acerca a la verdad vivencial de los pueblos:

“Sin embargo, entre estas gentes y su caudillo, hubo gestos, señas, mensajes explícitos e implícitos, símbolos que soldaron esa relación. San Martin, “el indio misionero” que compartía el rancho con sus soldados; Yrigoyen que venía de las orillas mestizas y se rodeaba de la “chusma”; Perón que se sacaba el saco antes de hablar delante de sus “descamisados”: para la masa popular, estos “jefes” eran uno de ellos.”

Sin embargo, una parte de la sociedad y sus intelectuales sigue tomando el “Facundo” como guía ideológica ideal. Añoran la visión utópica de Sarmiento, mientras reviven las mismas emociones en nuevos y periódicos terrores. El anhelo de “vaciar” de ideas o poblaciones la Nación Americana históricamente verdadera, se mantiene ilusoriamente por décadas. Así también mantienen la ilusión de “llenarla” con ideas, poblaciones europeas, o posteriormente, con la cultura anglosajona de EEUU.

Dice Jorge Luis Borges:

“En la niñez el “Facundo” nos ofrecía el mismo deleitable sabor de la fábula que las invenciones de Verne o que las piraterías de Stevenson; la segunda dictadura nos ha enseñado que la violencia y la barbarie no son un paraíso perdido sino un riego inmediato. Desde 1945 somos contemporáneos de Sarmiento y del proceso histórico analizado y anatematizado por él…las páginas de Sarmiento nos muestran de una manera irrefutable y terrible su actualidad o eternidad.” (Borges, 1961).

Mastrorilli escribía en la Revista Jauja sobre el proyecto liberal iluminista:

“el régimen fracaso sociológicamente. A partir de 1914 aprendió a contar con una masa popular desconfiada y adversa…quiso cambiar al pueblo y no pudo; quiso entregar el espacio inerme y tropezó una y otra vez con algo viviente y cálido que nosotros llamamos conciencia nacional y ellos desprecian como barbarie” (Mastrorilli, 1967)

Voces, mentiras y Anti-Facundos

Esta breve síntesis previa conducida por el sentimiento de miedo o descalificación del otro, ha sido vista por Fermín Chávez en su ensayo “Historicismo e Iluminismo en la cultura argentina” como el choque cultural que vincula centro y periferia a través de un eje que opone los conceptos de su título.

“Frente al Iluminismo decimoschesco de la utopía antehistórica, la inteligencia hispanoamericana debía apropiarse del Historicismo, como única idea factible y adecuada al proceso de desarrollo de nuestra autoconciencia nacional” (Chávez, 2012).

Chávez define que no pueden corresponderse los movimientos y estructuras ideológicas europeos con los nuestros por su propio desfasaje en el tiempo: el Iluminismo se desarrolla en Europa en el siglo XVII, pero llega a expandirse aquí recién en el primer tercio del siglo XIX. Y aquí no había, precisamente, un páramo ideológico o una ausencia de culturas previas.

En tren de rastrear una historia de cultura argentina y las ideas que conlleva, ubica un año clave en 1777. Allí hay una primera afirmación preexistente a la nacionalidad argentina formal a partir de enfrentamientos de Carlos III con Portugal por tierras americanas y en el “desamparo del Rio de la Plata hispánico y criollo” provocado por los Borbones.

Chávez propone su propia periodización de las ideas y protagonistas de los sucesos hasta llegar al primer gobierno de Perón:

- La Revolución de 1777 a 1820, separadas en gestación y su alumbramiento a partir de 1810.

- El Iluminismo de 1820 a 1830.

- El Historicismo de 1830 a 1860.

- La Republica Liberal de 1860 a 1900.

- Hacia el Populismo Nacional de 1900 a 1930

- La descolonización de 1930 a 1945

Hasta aquí pueden verse claramente la coexistencia de protagonistas, obras y sucesos que conviven y luchan por imponerse. Ningún periodo anula a otro, sino que conviven las ideas y espíritus de cada uno, más allá de la periodización de su aparición o auge en el nuevo país. Sarmiento, se alimentará sobre todo por la primacía de los conceptos “Razón” y “Progreso” generados en la versión centro occidental de Europa. Eso lo lleva a un maniqueísmo que considera como adversaria o enemiga a toda expresión político-cultural previa y autentica que haya surgido del pueblo local por oponerse a la eterna y dogmática fe que se pretende imponer como medida universal del hombre y sus relaciones sociales. El choque entre lo telúrico americano, la cultura hispánica y la espiritualidad política desarrollada en Inglaterra, Países Bajos y Francia determinara gran parte de los movimientos y conflictos políticos futuros. Luego Sarmiento, también se referenciará en el modelo anglosajón de EEUU. El Iluminismo no acepta ningún grado de hibridación ideológica o mestizaje. Es un movimiento purista de imposición. Por eso, para Chávez, adquiere luego “formas combativas” contra los “centros de las tinieblas” creados por España.

El grupo de “Los Rivadavianos” (Shumway, 2002) serán una expresión fuerte de esta ideología que alimenta al sector político llamado “Unitarios”, cuyo epicentro de desarrollo y poder reside en Buenos Aires y en su Universidad. Allí está el nuevo faro ideológico liberal y comercial que pretende imponer sus ideas a todo el Interior. Chávez también cita un hecho cultural en 1830, que también relata Vicente Fidel López, al producirse en las aulas universitarias de Buenos Aires:

“una entrada torrencial de libros y autores que no habían oído mencionar hasta entonces…Cousin, Quinet, Michelet, Merimee, Victor Hugo, Saint Beuve, George Sand, Villemin, Janin… románticos, eclécticos y sansimonianos.” (Chávez, 1955).

“Los Rivadavianos” y su gestión, serán añorados en lo que se llamó la “Feliz Experiencia” porque establecieron las bases para expandir, según la periodización de Chávez, las ideas de La Republica Liberal de 1860 a 1900. En este último periodo, Sarmiento será una figura insoslayable ya que en 1874 llega al máximo ejercicio del poder como presidente. Juan Bautista Alberdi lanza advertencias sobre las ideas de Sarmiento y sus implicancias sociales:

“Se puede ser bárbaro sin dejar de ser instruido… hay una barbarie letrada mil veces más desastrosa para la civilización verdadera, que la de todos los salvajes de América desierta” (Alberdi, 1887).

Sarmiento muere en 1888, pero su “Facundo o Civilización y Barbarie” ya son un canon filosófico europeizante que guía el país a construir y que identifica claramente el campo de batalla y al enemigo a enfrentar.

Contrapuesto a esta situación, para Chávez, nace en 1830 el Historicismo Federal cuya figura emblemática es Juan Manuel de Rosas, el “Gran Anti-Iluminista” que luego será insertado por el futuro peronismo en la línea ideológica nacionalista popular denominada “San Martin-Rosas-Perón”. La propuesta de Chávez, en consonancia con esta línea histórica de la periferia, elige asumir la inversión de la formula iluminista “porque la verdad de la Nación excluye a la otra verdad: la Iluminista”.

También aquí, junto a la “Leyenda negra” construida para desvalorizar la cultura hispánica y las figuras de autoridad popular encarnadas en los Caudillos, se usa la mentira. Cita Osvaldo Guglielmino, que en 1840 el Capitán de fragata francés Page eleva un informe sobre lo actuado a su gobierno donde confiesa:

“la táctica fue la siguiente: se presentó al General Rosas como un tirano… un loco furioso maldecido por sus compatriotas y que solo conservaba una apariencia de autoridad valiéndose del terror y de las más atroces ruindades.”

Luego autores europeos famosos “como Buffon, De Pauw y Voltaire” esparcieron estas visiones para demostrar en el centro del Iluminismo, que “éramos por nuestra degenerada naturaleza, pueblos inferiores”. (Guglielmino, 2007).

Las 1ra obras Anti facundicas del siglo XIX

Chávez rastrea antecedentes de expresiones de la cultura popular, sus protagonistas e ideas que materializan la corriente nacional en la literatura. Generalmente son poemas gauchescos. Explícitamente los llama: “Los Anti-Facundos”. Desde allí saldrá para disputar el Ideario del “Facundo sarmientino”, el poema escrito en 1872 que tendrá el mayor poder de identificación con las masaspopularesde la época y del futuro: “Martin Fierro” de José Hernández. En sus páginas, el autor expresó la vida del gaucho en el país, su estilo de vida, sus costumbres y su más profunda cosmovisión enfrentando sus circunstancias políticas sometido al “Proyecto liberal” del Iluminismo.

“Martin Fierro” le valió a Hernández grandes reconocimientos a lo largo y ancho Hispanoamérica, pero también críticas y polémicas por su intencionalidad política. El poder cultural del “Martin Fierro” se eternizo en la memoria popular a través de una versión trágica de la vida de un gaucho. En la edición de 1894 se incluyen comentarios críticos y cartas personales dirigidas a José Hernández de la que extraemos algunos juicios significativos.

“Diferenciase Martin Fierro de otros gauchos creados por nuestra literatura, en que él no es un personaje puramente cómico, sino un héroe dramático, en el que aparecen de tiempo en tiempo, los reflejos de la gracia andaluza, manifestados por medio de un estilo pintoresco, salpicados de imágenes y de comparaciones originales en las cuales asoma un ingenio nativo, una suspicacia propia de quien está acostumbrado a desconfiar, y una inspiración silvestre, pero poética, que lo inclina a cantar alegrías y dolores.” La América del sur, 9/8/1879.

“Un gaucho debe gozar, al oír recitar las tristes aventuras de “Martin Fierro”, con igual intensidad que Vd.… que lo ha comprendido, que lo ha amado… No se puede aspirar a una recompensa más dulce.” Miguel Cané.

“A mí me encantan esos tipos modelados por la naturaleza, cuando sus facultades nativas no han sido alteradas aún por una civilización que suele ser funesta…. Hay en ese representante primitivo de nuestra nacionalidad, una mezcla singular de astucia y de candor. Pero domina entre los afectos de su alma la idolatría de su independencia.” José Tomas Guido

“A principios de este siglo el gaucho, con ser que ya había guerreado en nombre de su patria contra los ingleses era el más desamparado de la suerte de los hombres. Después del esfuerzo de su patriotismo, solo le quedaba la inclemencia del desierto, al cual no dejaban los bienes relativos de que gozaban los hombres de las ciudades… Todavía lo abate su infortunio, porque todavía tenemos mucho desierto desamparado y todavía tenemos alguna barbarie enmascarada en la República. Todavía el gaucho llora la triste suerte que le cabe en la campaña, donde subsisten para él los rigores que han desaparecido para los demás”. Adolfo Saldias

Pero también entre los elogios a su obra, aparece la diferencia filosófica y política que sostiene un adalid representativo de la “Civilización”:

“Creo que Ud. ha abusado un poco del naturalismo, y que ha exagerado el colorido local…su libro es un verdadero poema espontáneo, cortado en la masa de la vida real…No estoy del todo conforme con su filosofía social.” Bartolomé Mitre.

Se mantienen enfrentadas dos verdades en términos filosóficos-políticos: la extranjerizante y la nacional. Chávez considera la obra como “un monumento literario en el que reflejo las rebeliones del argentino, obligado a convertirse en gaucho matrero por los nuevos dueños de la tierra y de la economía nacional”. Por su poder simbólico origino en 1939 el “Día de la Tradición”, que se fijó el 10 de noviembre para conmemorar el natalicio de José Hernández.

Avanzando en la deriva de las clases populares Horacio González define en “Genealogías. Trabajo y violencia en la historia argentina” una conversión que permite acercarse al siglo XX:

“De algún modo el Martin fierro -que es un gran poema- tiene ese trasfondo de anunciar que, a partir de la gesta solitaria del gaucho, puede surgir un proletario”. (González, 2011).

Eso es lo que narra Hernández en “La vuelta de Martin Fierro”, la subordinación parcial al ideario liberal de la época.

Argumedo denomina “culturas acosadas” en América Latina, aquellas que portan restos culturales precolombinos, de la esclavitud negra o de su posterior mestizaje y por lo tanto existe una “relación traumática” entre proyectos históricos.

Amelia Podetti reflexionara sobre la idea de Justicia social y el pillaje en el devenir de América y las culturas sometidas a través de una anécdota del pasado de Alejandro Magno:

“- ¿Qué te parece tener el mar sometido al pillaje?”… a mí me llaman bandido porque trabajo con una ruin galera y a ti te llaman emperador por hacerlo con toda una flota”.

Podetti generaliza sobre la narración histórica americana y sentencia:

“en América los géneros se confunden: tragedias épicas o epopeyas trágicas. La tragedia no deriva de la epopeya, sino que se confunde con ella: Martín Fierro, Túpac Amaru, la Independencia.”

La imposición de otro orden vivencial ligado a la “Razón” económica liberal, “tornaba inviable el mundo de gauchos e indios, la pampa abierta y sin límites… el proyecto civilizador se ejecutó con una política de genocidio, represión y expoliación.” (Chumbita, 2000).

Afirma José Pablo Feinmann en “Filosofía y Nación”: “toda política de exterminio debe comenzar por excluir de los terrenos de la condición humana a aquellos que se propone exterminar.”

Para Amelia Podetti, la pretensión de extender infinitamente el poder Iluminista del hombre conlleva: individualismo, ateísmo, materialismo, afán de dominación y de lucro, una peligrosa y justificadora racionalidad científico-técnica:

“Desde el siglo XVII comienza a desarrollarse la idea de que América es una especie de territorio marginal y secundario, cuya única función es proveer riqueza bajo las formas que en cada caso sean necesarias.” (Podetti, 1979).

Matrices de Pensamiento y Proyectos Históricos:

Dice Alicia Argumedo en “Los silencios y las voces en América Latina”, que es necesario un marco comprensivo y evitar la parcialización para evaluar de un modo crítico las versiones de los procesos históricos, evitando que la selección, jerarquización y elusión se constituyan en una “versión científica del relato de la historia que solo ve el rostro del progreso, y no el del espanto… que ignora o desprecia a ese otro que integran las masas populares de América latina”.

Alicia Argumedo define que hay diversas “Matrices de pensamiento”, que son conjuntos de valores constitutivos, articulados en una trama conceptual que guía la acción y el pensamiento de los grupos sociales y que definirlas o reconocerlas permite establecer rupturas y continuidades en la historia social o el grado de influencia en un tiempo dado. Ello permite acercarnos a la idea de conflictividad material y simbólica entre “proyectos históricos.”

Los “proyectos históricos”, no dejan de ser también, una lucha por el relato de la historia verdadera y cuáles serían sus testimonios válidos. Los proyectos históricos originan diversas corrientes historiográficas en la transmisión de la memoria y la verdad social:

“no porque ellas mantengan diferencias en materia de metodologías o referentes, sino porque detrás de cada una, batallando por la interpretación del ayer, hierven concepciones contrapuestas que son las mismas que disputan en la política del presente con proyectos distintos para el futuro…detrás de cada versión histórica y de cada ideología, se encuentran grupos sociales enfrentados” (Galasso, 2012).

Argumedo propone que, en todo ser humano, hay algo que lo particulariza y lo diferencia: es un “ser social identificado”. Se pregunta por las dinámicas de adopción identitaria en los ciudadanos. ¿A quiénes interpela, identifica y seducen ideas como “progreso”? ¿Qué significa? ¿Quiénes y como lo promueven? Quienes expresan consignas como: “destino manifiesto”, “leyes económicas”, “civilización”, “modernización”, “contratos sociales”, etc.?

Fermín Chávez, en oposición a dichos cocneptos plantea que en el siglo XX:

“el peronismo incluía la preservación y el incremento de todas las ramas culturales, sean criollas, aborígenes o inmigratorias. Lo que hubo más, fue cultura criolla. El interior estuvo en Buenos Aires. Lo indígena, lo precolombino, comenzó a desarrollarse un tiempo después…todo lo popular tuvo impulso en el gobierno peronista, con el desagrado de ciertos sectores para los que la cultura era el Teatro Colon…”.

Horacio González también traza paralelismos entre Martin Fierro y Perón, llamándolo “Viejo Vizcacha justicialista” por su forma de hablar, aconsejar y comunicarse con el pueblo:

“Esta propensión de crear un ejército de reserva de adagios y sentencias egregias lo acompañó toda su vida, y no había problemas cuando el gran almacén de citas yacía en el Martín Fierro y en otros textos del trabajo anónimo de las voces de la humanidad —y sin este recurso no hubiera existido el armazón retórico de Perón.” (González, 2017)

El mismo Perón decía: “He nacido en la pampa y tengo el extraordinario orgullo de sentir dentro de mí algo de ese gaucho legendario que luchó por nosotros […] Yo he sido de los que no han olvidado que nacieron en tierra de gauchos, y que también deben morir como gauchos en su tierra.” (Perón ,1953).

Para Guglielmino hay una esencia que viene del pasado:

“Martinfierrismo y Justicialismo son hijos de la misma espiritualidad que sostiene y singulariza la categoría definitoria del alma argentina.” (Guglielmino, 2007).

Hasta la propaganda justicialista citaba al Martin Fierro en 1946:

“No es para mal de ninguno, sino para bien de todos” (afiche que publicitaba el “Plan Perón” y pedía apoyo para el mismo).

Según Leopoldo Marechal “no es menester que José Hernández haya tenido el propósito claro de dar a su poema un sentido simbólico. Basta que con la materia de su arte haya guardado la potencia del símbolo.”

A principios de 1955, Leopoldo Marechal hace una conferencia premonitoria por LRA, Radio del Estado titulada “Simbolismos del Martin Fierro”:

“–Entonces. ¿A quién va dirigido el mensaje de Martín Fierro?

–Va dirigido a la conciencia nacional, es decir, a la conciencia de un pueblo que nació a la vida de los libres y que recién ha iniciado el ejercicio de su libertad.

– ¿Y por qué necesita un mensaje la conciencia de la nación?

–Porque la nación, desgraciadamente, no se ha iniciado bien en el ejercicio de su libertad recién conquistada. Y no se ha iniciado bien, porque ya en los primeros actos libres de su albedrío, ha comenzado ella la enajenación de lo nacional en sus aspectos materiales, morales y espirituales. … Martín Fierro, ubicado en esa mitad segunda del siglo de la libertad, es un mensaje de alarma, un grito de alerta, un “acusar el golpe”, nacido espontáneamente del ser nacional en su pulpa viva y lacerada, en el pueblo mismo, el de los trabajos y los días.”

Perón, con su proyecto histórico, cambió la vida política, social y económica de las masas populares. Les proveyó de un cuerpo de leyes e instituciones para su desarrollo y cuidado, les dio una doctrina e ideas filosóficas acerca de una comunidad organizada alejada del Proyecto Histórico Liberal.

Según Enrique Pavón Pereyra, alguna vez, Perón se preguntó: “¿Quién será el capaz de suprimir tanto mal en nuestro país? ¿Cuándo vendrá ese criollo del que hablaba Fierro, a mandar en esta tierra de varones?” (Pavón Pereyra, 1952).

El programa Antifacundico de Cine Liberacion

Dicen Getino y Solanas en 1969 a nombre de “Cine Liberación” como presentación y objetivos del grupo:

“El pueblo de un país neocolonizado como el nuestro no es dueño de la tierra que pisa, ni de las ideas que lo envuelven, no es suya la cultura dominante, al contrario, la padece. Solo posee su conciencia nacional, su capacidad de subversión. La rebelión es su mayor manifestación de cultura. El único papel valido que cabe al intelectual, al artista, es su incorporación a esa rebelión, testimoniándola y profundizándola”

La respuesta fílmica acorde a esos objetivos es “La hora de los hornos” de 1968. Una película que revisa y devela la neocolonizacion y sometimiento a lo largo de la historia de las masas populares. La película contiene incluso una breve aparición del Gral. Perón que se dirige al pueblo, aunque seguía exiliado y proscripto.

Es el primer ensayo audiovisual argentino que denuncia la superestructura ideológica y política, que se tejió desde el siglo XIX, apoyándose en los pensadores nacionalistas y revisionistas de la primera mitad del siglo XX, los que también se habían acercado o militado en el peronismo derrocado. Pero fundamentalmente el objetivo de Cine Liberación es la denuncia, participación y rebelión del pueblo en medio de las dictaduras.

Dicha película estableció una simbiosis de objetivos e ideas para que Perón fuera el protagonista excluyente de 2 films más: “La Revolución Justicialista” y “Actualización política y doctrinaria para la toma del poder”, ambas de 1971. La primera trataba del recuerdo y la explicación de los 2 periodos de gobierno peronista destinada fundamentalmente a explicar a la juventud que no conocía a Perón, porque se luchaba. La segunda película, trabajaba la actualidad con las ideas y estrategias para la vuelta y un futuro nuevo gobierno. Por primera vez en años, Perón ya no mandaba cartas, audios o delegados para revelar su pensamiento. De frente a cámara les hablaba a los espectadores en largas entrevistas como si fuese una formación de cuadros.

Todos los films son preparatorios para la lucha contra la dictadura y por la vuelta de Perón. Posteriormente Octavio Getino tendrá una gestión breve dentro del Gobierno de Héctor Cámpora para desarmar la censura que les impedía producir o exhibir muchos films políticos y comprometidos, aunque fuesen argentinos o extranjeros. Incluso probó nuevos métodos de calificación más democráticos que los existentes.

Las tres figuras principales de Cine Liberación también preparaban sus films en solitario: Gerardo Vallejos dirigirá “El camino hacia la muerte del Viejo Reales”, Octavio Getino, “El familiar” y Fernando Solanas “Los Hijos de Fierro”. Claramente se advierte como se intentaba trabajar en los films diversas dimensiones sociales y problematizar temáticas populares.

Vallejos aborda el interior profundo de una manera realista y cruda a través del destino de diversas generaciones de una familia en Tucumán. Testimonia la vida de una familia de zafreros -don Ramón y sus hijos, Ángel, Mariano y el Pibe- prescindiendo de actores profesionales.

“Lo que queremos lograr es que la película se convierta en una bandera más del campesinado tucumano. Es el testimonio de su propia vida, es la denuncia de su miseria, de su opresión, y forma parte de la respuesta ideológica que ese campesino ofrece.” (Vallejo, 1972)

Octavio Getino explora la leyenda de “El familiar” que circula en Tucumán y zonas de Salta, Catamarca, Jujuy y Santiago del Estero. Una leyenda amenazante sobre una criatura monstruosa que se alimenta de carne humana y que está al servicio del patrón de estancia o cada dueño de un ingenio azucarero. El patrón firma un pacto: debe entregar la vida de un peón por lo menos una vez al año. Así se justifican las desapariciones y el terror que reina entre los campesinos para someterlos y explotarlos. Pero Getino, fue más allá del abordaje folclórico local y se acerca metafóricamente también al mundo andino. Dice en su crítica Edmundo Eichelbaum (1975):

“Una película argentina en la que esta presenté Latinoamérica entera…se convierte en alegoría…usando versículos poéticos de civilizaciones precolombinas…palabras rituales, arcaísmos… una indeterminación deliberado alude a los pueblos de Latinoamérica… el familiar…es el conquistador español, los imperialistas que disputaron estas tierras en la época colonial (España, Portugal, Francia, Inglaterra), los imperialistas actuales….y desde luego surge la oposición sarmientina de civilización y barbarie.”

Finalmente, Fernando Solanas vuelve sobre el Martin Fierro mítico en clave peronista y simbólica:

“Si Martín Fierro es, para Borges, el gaucho inadaptado, rebelde ante las leyes de la sociedad, para la interpretación nacional es algo muy distinto: el representante de una clase y de un pueblo”.

Dice Solanas en los folletos de su estreno:

“El protagonista histórico ya no es un héroe de derrota como el solitario gaucho de la pampa sino un personaje colectivo que ha conquistado su dignidad y sus derechos fundamentales y se ha organizado para defenderlos: la clase trabajadora, LOS HIJOS DE FIERRO. La figura en la que estas mayorías reconocen a su conducción es Martín Fierro, y lo concebí no sólo como un personaje más, sino como su punto de convergencia, el vértice de la pirámide, la síntesis de la representación de su conciencia histórica. El peregrinaje de Fierro a través del desierto es el difícil tránsito de la Nación en el llano, la búsqueda del camino liberador para la patria cautiva.”

La película se sumerge en la “Resistencia Peronista” desde el derrocamiento de Perón hasta su regreso en 1973. Inspirada en el Martín Fierro, como un “poema épico-popular” retrata los desafíos y la supervivencia de la militancia popular durante los años de proscripción del peronismo. Fierro-Perón, parte al exilio, figuradamente al desierto, cruzará mil fronteras entre gobiernos cipayos y el imperialismo.

“El “Martín Fierro” es la expresión de nuestro gran exilio interior, aquel que se abre con la derrota de Caseros y se fortalece en Pavón. Tras la consigna “civilización o barbarie” ser marcó a 40.000 gauchos, y se llevó adelante la Guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Era el triunfo del modelo de país dependiente, la bienvenida al capital inglés. Pocas veces una elite dirigente tuvo un proyecto tan alienado como el de Mitre y Sarmiento: construir la Nación reemplazando la sangre nativa por sangre “superior”, para el caso la sajona. Comenzaba la conquista del desierto, y el gaucho, perseguido con la ley contra la vagancia, fue llevado a los fortines para combatir a los indios. Se estaba montando la “usina del progreso” y como puntualiza Marechal… “el gaucho Martín Fierro es un desertor de esa usina, una hostilidad militante, lo que se llamaría un elemento de perturbación.”

Fierro-Perón se despide de sus tres hijos: el Mayor, el Menor y Picardía. En esa despedida, el General le entrega a cada hijo cada una de las tres banderas del justicialismo: la soberanía, la justicia y la independencia. Al mismo tiempo les encomienda, también a cada uno por separado, la movilización política, la lucha gremial y la acción armada.

A la muerte de Perón, se sucede el Gobierno de su mujer María Estela Martínez de Perón, pero el Proyecto Histórico Liberal está planificando un golpe de estado. Poco tiempo antes, por amenazas legales y no legales, los miembros de Cine Liberación deben partir al exilio: Vallejos a Panamá y España, Solanas a Francia y Getino a Perú y luego México.

Nuevamente el “desierto” se transforma en una constante del drama histórico argentino. La “civilización” toma otra vez el poder en 1976 a través del Gobierno del Proceso de Reorganización Nacional. Nuevamente no se ahorra sangre de gauchos como le decía Sarmiento a Mitre. Getino asiste al drama desde Perú y escribe desde su exilio:

“Somos conscientes que, con una película, al igual que con una novela, un cuadro o un libro, no liberaremos nuestra Patria, pero tampoco la liberan ni una huelga, ni una movilización, ni un hecho de armas, en tanto actos aislados…Será el desarrollo cuantitativo y cualitativo de unos y otros, lo que contribuirá en mayor o menor grado a la concreción de una cultura y un cine totalmente descolonizados y originales. Al límite diremos que una obra cinematográfica puede convertirse en un formidable acto político, del mismo modo que un acto político puede ser la más bella obra artística: Contribuyendo a la liberación total del hombre.” (Getino, 1979).

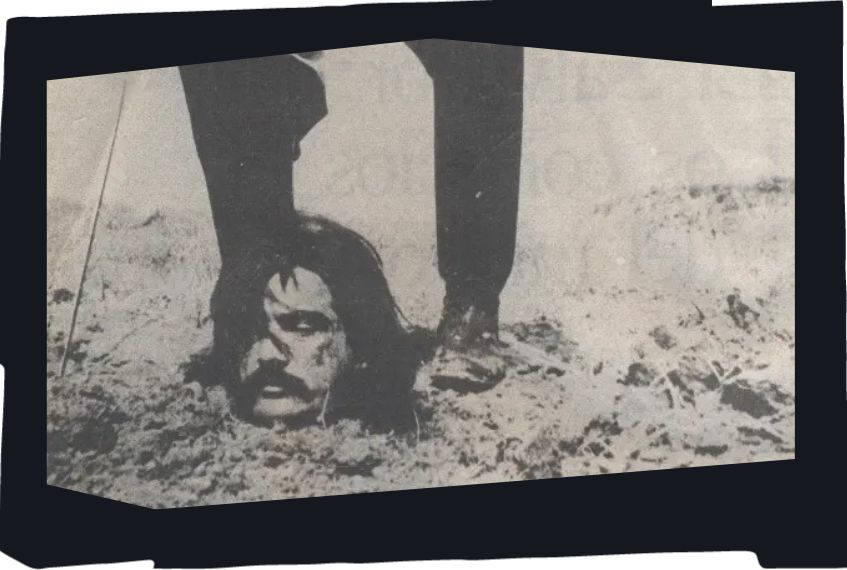

*Imagen: Pelicula: Los Hijos de Fierro, Pino Solanas (1972), afiche promocional. Extraído de https://cinenacional.com/pelicula/los-hijos-de-fierro/#

Bibliografía:

Adamovsky, Ezequiel. El gaucho indómito, De Martin Fierro a Perón el emblema imposible de una nación desgarrada, (2019).

Alberdi, Juan Bautista. Obras completas, tomo VII, (1887).

Argumedo, Alicia. Los silencios y las voces en América Latina, (2009).

Borges, Jorge Luis. “Sarmiento”, artículo de La Nación, 12 de enero de 1961.

Chávez, Fermín. Civilización y Barbarie en la cultura argentina. Revista Estudios Americanos, (1955).

Chávez, Fermín. El cabecita negra trajo su cultura. Luz, Cámara… memoria, Una historia social del cine argentino, (1995).

Chávez, Fermín. Epistemología para la periferia, (2012).

Chumbita, Hugo. Hijos del país: San Martin, Yrigoyen y Perón, (2004).

Chumbita, Hugo. Jinetes rebeldes, historia del bandolerismo social, (2000).

Eichelbabum, Edmundo. Con su obra “El familiar” Octavio Getino se incorpora a América Latina, (1975).

Feinmann, José Pablo. Filosofía y Nación, (2004).

Galasso, Norberto. La larga lucha de los argentinos, (2012).

Getino, Octavio. A diez años de “Hacia un Tercer Cine”, (1979).

Getino, Octavio. Notas sobre el cine argetino y latinoamericano, (1984).

Grupo Cine Liberación. Significado de la aparición de los grandes temas nacionales en el cine llamado argentino, Revista Cine del 3er mundo, (1969).

Guglielmino, Osvaldo. Introducción a Los Estados Unidos de América del Sur. Recopilado por Astesano, Eduardo, (2007).

Jauretche, Arturo. Manual de Zonceras Argentinas, (2003).

Lacay, Cecilia. Sarmiento y la formación de la ideología de la clase dominante, (1983).

Marechal, Leopoldo. Simbolismos del Martin Fierro, (1955).

Mastrorilli, Carlos. Revista Jauja, noviembre de 1967.

Pavón Pereyra, Enrique. Perón 1895-1942. Preparación de una vida para el mando, (1952).

Perón, Juan Domingo. Mundo Peronista, nro. 53, 1° de noviembre de 1953.

Podetti, Amelia. La irrupción de América en la historia, (1979).

Romano, Eduardo, Literatura/Cine Argentinos sobre las(s) fronteras(s), (1991).

Ruiz Diaz, Emiliano. Antología gauchi-peronista (1945-1975), (2021).

Sarmiento, Domingo Faustino. Artículos críticos y literarios, 1842-1853. Obras completas tomo 2, (1948).

Sarmiento, Domingo Faustino. Facundo, (1845).

Sarmiento, Domingo Faustino. Espíritu y condiciones de la historia en América en Cuatro conferencias, (1945), La invención de la Argentina, (2002).

Solanas, Fernando y Getino, Octavio. Cine, cultura y descolonización, (1973).

Solanas, Fernando. Folleto del estreno de “Los hijos de Fierro”. Los Hijos de Fierro (1975) | Fernando Pino Solanas – Sitio Oficial

Shumway, Nicolas. La invención de la Argentina, Historia de una Idea, (2002).

Terán, Oscar. Historia de las ideas en la Argentina, (2008).

Terán, Oscar. Nuestros años 60, (1991).

Vallejo, Gerardo. “Machadito, pa’ no sentirlo”, Primera Plana 482, 5 de abril de 1972.