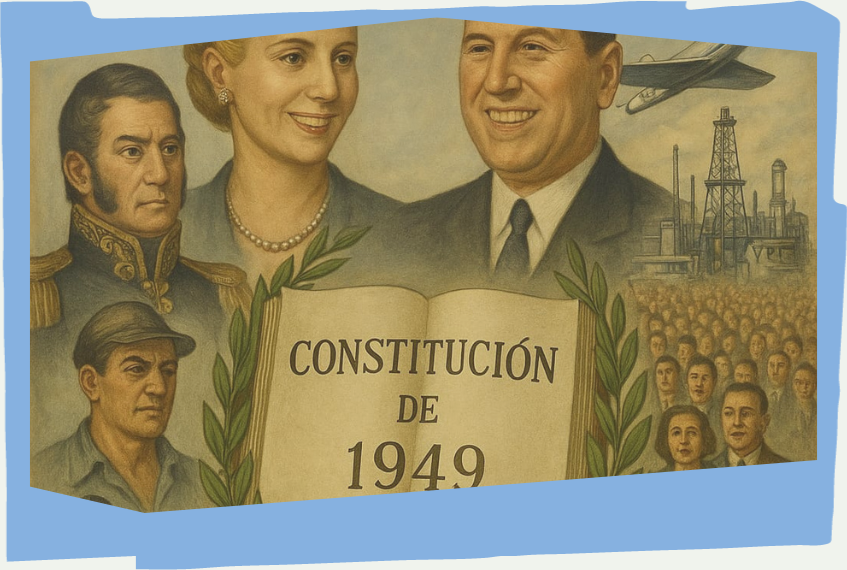

La Constitución argentina de 1949 representa una inflexión paradigmática en la teoría constitucional, no solo por su contenido normativo innovador, sino por su capacidad de condensar y proyectar jurídicamente una concepción particular del “ser nacional”. Esta norma fundamental no se limita a organizar el poder político ni a proclamar derechos abstractos; en cambio, se erige como expresión jurídica de una voluntad histórica de autodeterminación, que encuentra en su letra una recuperación institucionalizada de las tradición constitucional que configura la identidad profunda del pueblo argentino. Por ello, la Constitución del ’49 no reinventa una Nación, sino que reconoce jurídicamente una conciencia nacional en proceso de afirmación, que se define por contraposición a modelos extranjerizantes, y que, al hacerlo, toma partido en el conflicto histórico entre una Argentina dependiente y una Argentina justa, independiente y soberana. En este sentido, lejos de ser una simple codificación legal, materializó la voluntad de ruptura con los principios del constitucionalismo liberal clásico, fundado en una ontología individualista y una racionalidad ilustrada.

En este marco, puede afirmarse que la Constitución de 1949 encarna una forma jurídica de carácter comunitario, deliberadamente apartada de los presupuestos filosóficos y normativos del iluminismo constitucional. Esta no surge como la mera voluntad de orden jurídico-institucional ni como una estructura normativa autosuficiente, ajena al suelo histórico y cultural en que se enraíza. Por el contrario, constituye una manifestación situada del derecho y del sujeto constituyente, que remite a una tradición hispánico-criolla en la cual el orden jurídico se concibe como prolongación de costumbres naturalmente construidas y sedimentadas. Este sustrato se expresa en la larga producción proveniente de nuestro pasado virreinal, la praxis federal originaria y en un ethos comunitario, propio del proceso fundacional del Estado argentino, donde el derecho no se constituye como una emanación racional del vértice institucional, sino como expresión concreta de una comunidad viviente.

A diferencia del constitucionalismo liberal —cuyos fundamentos se hallan en las obras de Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu y Voltaire—, el cual parte de un individuo abstracto, desvinculado de su historicidad y de sus mediaciones sociales y culturales (Rousseau, 1762; Montesquieu, 1748; Voltaire, 1764), el constitucionalismo comunitario parte de una ontología situada del sujeto, anclada en el suelo existencial donde la vida concreta se despliega y cobra sentido. No se trata de concebir al individuo como una abstracción universal ni como un mero titular de derechos descontextualizados, sino como un ser en vínculo, cuya identidad emerge de la trama de sus prácticas colectivas, de la memoria histórica sedimentada en su pueblo y del horizonte de sentido que le ofrece su entorno vital. La diferencia que plantea esta perspectiva no es simplemente normativa, sino que implica una ruptura epistémica más profunda frente a las categorías jurídicas y políticas heredadas de una racionalidad que, históricamente, ha invisibilizado el espesor ontológico de lo comunitario.

En esta dirección, la historia conceptual crítica —particularmente desde el aporte de Reinhart Koselleck— permite comprender que los conceptos jurídicos y políticos no son estructuras fijas de significado técnico, sino formaciones históricas atravesadas por la conflictividad semántica y condensadoras de luchas sociales, disputas simbólicas y temporalidades múltiples. Conceptos como “Estado”, “soberanía”, “comunidad”, “constitución” o “derecho” deben leerse como espacios de sentido en permanente disputa, cuyas significaciones se estructuran a partir de una temporalidad compleja donde coexisten la repetición del pasado, las novedades del presente y las expectativas proyectadas hacia el futuro (Koselleck, 1989).

En esta clave, la Constitución Argentina de 1949 puede ser interpretada como una reconfiguración semántico-política del orden constitucional, cuyo núcleo normativo —particularmente a partir del artículo 37 y los subsiguientes— representa una ruptura estructural con el constitucionalismo liberal clásico y una superación sustantiva respecto del constitucionalismo social de entreguerra. En este sentido dicha reconfiguración proyecta un horizonte normativo orientado a la justicia social estructural, la soberanía, la independencia y la organización comunitaria, asentado en un revitalizado ethos nacional. Esta transformación implica un desplazamiento del significante “constitución” desde una matriz liberal-individualista hacia una concepción comunitaria, que no se limita a garantizar derechos en abstracto, sino que instituye un sujeto político colectivo —trabajadores, ancianos, mujeres, niños, estudiantes, familia— y una comunidad organizada como base del orden jurídico. Así, la norma constitucional deja de concebirse como un límite al poder para devenir en instrumento programático de consolidación de una transformación, inscribiéndose en la tradición de un nuevo Estado que trasciende una nueva gramática constitucional enraizada en la experiencia histórica y cultural del pueblo argentino.

De acuerdo a lo señalado, pensar jurídicamente desde la periferia implica reconocer la singularidad del contexto histórico-cultural desde el cual se produce el derecho. Esta singularidad no se reduce al plano fáctico ni se explica mediante categorías exógenas, sino que constituye la condición de posibilidad misma de la normatividad. Así comprendida, la Constitución de 1949 puede leerse como un “proyecto” en sentido heideggeriano, es decir, como una proyección del ser en el mundo que, desde una tradición específica, se orienta hacia una transformación institucional radical.

Desde esta perspectiva, la comunidad no se configura como un límite o contraposición al individuo, sino que constituye el núcleo ontológico a partir del cual se armoniza lo singular y lo colectivo para gestar la normatividad jurídica. En consecuencia, la Constitución de 1949 no se limita a establecer garantías individuales frente al poder, sino que propone una organización ética de la vida común, fundada en principios de solidaridad, participación, justicia social, deberes comunitarios y la armonización de derechos individuales-colectivos. Esta concepción se inscribe en una crítica a la colonialidad del saber jurídico moderno, en tanto orden epistemológico “eeuurocéntrico”[1] que impone criterios de universalidad abstracta como medida del desarrollo jurídico (Mignolo, 2000). El constitucionalismo comunitario constituye, así, una forma contrahegemónica de pensamiento jurídico que afirma una genealogía alternativa, enraizada en una experiencia histórica conflictiva y en una voluntad de autodeterminación nacional-popular.

El constitucionalismo moderno, tal como lo define Fellman (1977), nace como una herramienta para limitar el poder mediante una Constitución escrita, en respuesta al absolutismo europeo del siglo XVIII. Sin embargo, su implantación en América Latina, y particularmente en Argentina, fue atravesada por tensiones propias de una realidad local que no se ajustaba al molde liberal-iluminista. La experiencia histórica argentina, con raíces en formas federativas y comunitarias heredadas del orden virreinal —como los cabildos, el pactismo hispánico y la centralidad de la religión católica—, fue subsumida bajo un paradigma normativo que neutralizó en gran parte su potencial transformador. En este sentido, autores como Quesada (1923) reivindican el federalismo como una construcción orgánica y comunitaria, surgida desde abajo, frente a una élite unitaria y extranjerizante que impuso un modelo funcional a sus intereses.

Asimismo, los procesos emancipatorios latinoamericanos, lejos de ser simples derivaciones de las revoluciones francesa y norteamericana, deben comprenderse desde la tradición jurídica hispánica, en especial desde el pensamiento de Francisco Suárez y el pactismo popular. Esta doctrina, que afirmaba la soberanía del pueblo y su derecho a revertir el poder ante situaciones graves, explica el surgimiento de Juntas y Cabildos en respuesta a la crisis de 1808 en España. La concepción antropomórfica de la monarquía, el doble pacto (societatis y subiectionis), y la configuración de la monarquía hispánica como un cuerpo político compuesto por entidades autónomas, permiten comprender que la identidad constitucional americana no puede pensarse como una mera copia, sino como una reelaboración original y situada de los principios jurídicos del viejo régimen (Carzolio et al., 2021).

En orden a lo mencionado, el constitucionalismo comunitario en sus bases históricas se distancia de los modelos fundacionales de raigambre ilustrada, al no surgir de un acto único de creación normativa, sino de una genealogía plural compuesta por pactos interprovinciales, formas de autogobierno local y redes de solidaridad territorial. Esta tradición se expresó de manera paradigmática en el período rosista, donde la articulación confederal respondía a una praxis política sostenida en la soberanía efectiva de las provincias. Para Juan Manuel de Rosas, el orden constitucional no debía reducirse a la existencia de una constitución escrita, sino que residía en la vigencia sustantiva de los pactos entre las unidades soberanas del territorio. Irazusta (1970) interpreta esta estructura como una solución institucional adecuada a la configuración política de la época, y no como expresión de anomia o ausencia de legalidad. Por contraposición, el constitucionalismo liberal, heredero del pensamiento ilustrado y consolidado tras las revoluciones burguesas, se edificó sobre la premisa de un contrato social entre sujetos libres e iguales, bajo el amparo de un Estado mínimo encargado de garantizar derechos considerados universales, inalienables y previos a toda mediación comunitaria, tales como la propiedad, la libertad y la seguridad. No obstante, este esquema jurídico-político encontró serias dificultades para responder a la emergencia de las masas como actor colectivo durante el proceso de industrialización y urbanización decimonónico, evidenciando una crisis de representación y de eficacia normativa frente a las nuevas demandas sociales.

La irrupción de las masas en la escena política no solo amplió los márgenes de la participación, sino que interpeló al derecho en tanto dispositivo regulador, exigiéndole operar en contextos marcados por la heterogeneidad y el conflicto estructural. Las condiciones precarias de existencia, la explotación laboral y la desigual distribución de la riqueza en el marco del capitalismo industrial, pusieron en evidencia la insuficiencia del paradigma liberal, centrado en el individuo propietario, para ofrecer soluciones jurídicas eficaces. En este contexto, se configuró el constitucionalismo social como una nueva racionalidad jurídica que, si bien continuaba aspirando a moldear la realidad desde el derecho, reformulaba sus fines a través de la incorporación de derechos económicos, sociales y culturales. Este giro implicó una crítica sustancial a las limitaciones del liberalismo clásico, proponiendo un Estado con competencias activas en la promoción de la justicia social. A diferencia del enfoque liberal, centrado en la protección de libertades negativas, el constitucionalismo social consagró derechos que operan como condiciones materiales para el ejercicio efectivo de las libertades individuales. Así lo demuestran las constituciones de Weimar (1919) y Querétaro (1917), que reconocieron derechos laborales, previsionales y la función social de la propiedad, inaugurando la figura del Estado Social de Derecho, estructurado sobre los principios de igualdad sustantiva y solidaridad (Schmitt, 1927; Bobbio, 1993; Luhmann, 1984; Teubner, 2012).

La Constitución de Weimar de 1919 representó un punto de inflexión en la historia del constitucionalismo europeo, no solo por establecer un marco jurídico avanzado para la protección de derechos sociales e individuales, sino también por encarnar una filosofía política marcada por la socialdemocracia alemana y el pluralismo político. Nacida en un contexto de profunda crisis tras la Primera Guerra Mundial y la firma del Tratado de Versalles, la Constitución fue el resultado de una compleja alianza de partidos: la socialdemocracia mayoritaria, sus aliados independientes y otras fuerzas democráticas, que, aunque divergentes en sus fines últimos, convergieron en la necesidad de articular un orden democrático y pluralista capaz de contener los riesgos del autoritarismo y la revolución bolchevique.

La arquitectura de Weimar apostó por una democracia parlamentaria inédita en Alemania, desplazando el viejo orden imperial y abriendo paso a la participación política de masas, el sufragio universal y el reconocimiento de derechos fundamentales en clave social. La socialdemocracia, impulsora principal del proceso constituyente, apostó por un modelo que superaba el mero liberalismo formal, incorporando la función social de la propiedad (art. 155) y el deber estatal de intervenir en la economía y el bienestar, dando forma a un constitucionalismo social que pretendía integrar los diferentes subsistemas sociales y económicos bajo el paraguas de la ley. Así, la Constitución de Weimar no solo limitaba el poder estatal, sino que aspiraba a convertirse en un instrumento de integración y equilibrio social en una sociedad plural y conflictiva, donde la alianza de partidos era necesaria para la gobernabilidad.

Sin embargo, esa ambiciosa ingeniería institucional mostró pronto sus límites y contradicciones. La aplicación práctica de la Constitución de Weimar tropezó con graves obstáculos derivados tanto de su diseño institucional como del contexto histórico en que vio la luz. El régimen surgía en un clima de derrotismo nacional, devastación económica, inflación galopante y polarización política extrema, herederos todos del humillante Tratado de Versalles y de la fragilidad de una sociedad apenas habituada a la democracia. El pluralismo político, lejos de consolidar consensos, se tradujo en una fragmentación parlamentaria crónica, dificultando la estabilidad de los gobiernos y favoreciendo la emergencia de extremismos, tanto de derecha como de izquierda.

En el plano institucional, la Constitución contenía un núcleo normativo de avanzada, pero también una “doble constitución”: una democrática y parlamentaria para tiempos normales, y otra extraordinaria, de reserva, que otorgaba al presidente del Reich poderes excepcionales (art. 48) sin adecuados contrapesos. Esta ambigüedad, ya advertida por Carl Schmitt y otros teóricos, permitió que el ejecutivo utilizara la excepción como regla, socavando el equilibrio de poderes y facilitando, en última instancia, el ascenso del autoritarismo y la destrucción del propio orden constitucional.

El divorcio entre la letra de la Constitución y la realidad se manifestó en la incapacidad del Estado para garantizar el orden y la cohesión social. La República de Weimar fue hija de la derrota y gestionó, con recursos limitados, las consecuencias sociales y económicas del Tratado de Versalles: reparaciones impagables, desmovilización forzada, paro masivo y resentimiento nacional. A ello se sumaron las crisis políticas recurrentes: el Putsch de Kapp, la insurrección comunista, el Putsch de Múnich, el auge de milicias paramilitares y la escalada de violencia antisistema. El pluralismo político, lejos de canalizarse hacia la integración, se convirtió en terreno fértil para la deslegitimación del sistema democrático, que fue asediado tanto por nostálgicos del antiguo régimen como por revolucionarios radicales.

En definitiva, la Constitución de Weimar pretendió modelar una realidad democrática, plural y social en una Alemania traumatizada y fragmentada, pero la distancia entre el texto constitucional y las fuerzas de la sociedad resultó insalvable. La falta de cultura democrática, la debilidad de las fuerzas liberales, la inestabilidad de las alianzas partidistas y el uso abusivo de los poderes de excepción terminaron por minar la legitimidad y la eficacia del sistema. Así, la República de Weimar no logró convertirse en la base de consenso para la disputa política, sino que ella misma fue objeto de una lucha encarnizada que acabó abriendo el paso a la dictadura nacionalsocialista. La experiencia de Weimar evidencia, así, tanto la potencia transformadora del constitucionalismo social como los peligros inherentes a la desconexión entre la norma y la realidad histórica que pretende ordenar.

Por su parte, la Constitución de Querétaro de 1917 representa un hito en la historia constitucional no solo de México, sino del constitucionalismo social a nivel mundial. Su elaboración respondió a la necesidad de institucionalizar las demandas sociales y políticas que emergieron de la Revolución Mexicana, pero también se cimentó en una tradición filosófica y ética de largo alcance: la del liberalismo social y la cosmovisión humanista de raíz masónica.

El proyecto constituyente de 1917 no surgió en el vacío. Se gestó en un contexto donde las ideas de justicia social, laicidad del Estado, soberanía popular y derechos individuales estaban profundamente arraigadas en el ideario liberal mexicano del siglo XIX, heredero directo de la Constitución de 1857. Esta tradición, influenciada por el pensamiento ilustrado y la filosofía política del racionalismo moderno, fue vehiculizada en gran medida por la masonería, entendida como una corriente filosófica y educativa que promovía la libertad de conciencia, la igualdad ante la ley y la fraternidad como principios rectores del orden social.

Aunque no existen registros oficiales que documenten de manera exhaustiva la adscripción masónica de los diputados constituyentes, diversas investigaciones señalan que al menos 74 de los 118 delegados presentes en Querétaro pertenecían a logias masónicas o formaban parte de círculos intelectuales liberales estrechamente vinculados a la Orden. La discreción propia de la masonería limitó la visibilidad pública de dicha filiación, pero la impronta de sus principios es evidente en el texto constitucional.

Los ideales masónicos se plasmaron en aspectos clave de la Constitución de 1917: la educación laica y gratuita (artículo 3°), la reforma agraria (artículo 27), los derechos laborales (artículo 123), la libertad religiosa (artículo 130), y una estructura de gobierno federal, republicana y democrática, comprometida con la representación y la división de poderes. Estos avances jurídicos no solo respondieron a las exigencias inmediatas de la coyuntura revolucionaria, sino que reflejaron una concepción ética del Estado como garante de la dignidad humana y del progreso social.

Desde una perspectiva filosófica, la Constitución de Querétaro puede interpretarse como la cristalización de una función constitutiva orientada a la integración de sectores históricamente excluidos del pacto político nacional. La racionalidad que subyace en su diseño normativo traduce una teleología del bien común, donde la función del derecho positivo es facilitar las condiciones materiales y jurídicas para el ejercicio efectivo de los derechos sociales y económicos. La masonería mexicana, al nutrirse de valores como la laicidad, la libertad de pensamiento y la justicia social, fue un actor ideológico decisivo en la formulación de este nuevo modelo de Estado.

Autores como Jiménez Guzmán y Valdés Martín sostienen que la influencia masónica fue sustancial, no solo en el plano discursivo sino en la orientación práctica de los debates constituyentes. La consagración de los derechos sociales por primera vez en un texto constitucional a nivel global fue el resultado de una síntesis entre las luchas revolucionarias populares y la tradición filosófica liberal que los constituyentes, muchos de ellos masones, encarnaron.

La Constitución de 1917, por tanto, no puede ser entendida únicamente como un producto de la Revolución, sino como la expresión histórica de un largo proceso de maduración filosófica, política y jurídica, en el que confluyeron el pensamiento liberal, la ética masónica y las demandas sociales de una nación que aspiraba a la justicia, la igualdad y la dignidad para todos sus ciudadanos (Valdés Martín, 2017; Jiménez Guzmán, 2017; Ramírez Reyes, 2017; Leyva Castrejón, 2017).

La Constitución de Querétaro de 1917 tuvo una representación política limitada en términos de participación democrática plena, dado que el Congreso Constituyente fue convocado en un contexto de posguerra y con un sufragio restringido que favoreció a las facciones militares y políticas vinculadas al carrancismo. No obstante, incorporó voces de sectores sociales emergentes y recogió demandas históricas de campesinos, obreros y sectores populares. Aunque no reflejó una representación social total, el texto constitucional fue el resultado de una síntesis entre el liberalismo social, la influencia masónica y las reivindicaciones de justicia social impulsadas por la Revolución.

En cuanto a su eficacia normativa, la Constitución de 1917 tuvo un impacto gradual y desigual. Muchos de sus postulados sociales, como la reforma agraria o los derechos laborales, permanecieron durante años como promesas incumplidas o fueron aplicados de manera parcial y conflictiva. Sin embargo, en el plano simbólico y jurídico, su valor fue enorme: configuró el marco del nuevo Estado mexicano y se convirtió en un referente del constitucionalismo social a nivel global. Su efectividad real fue el resultado de luchas posteriores que, durante el siglo XX, buscaron hacer efectivos los derechos y garantías que el texto de Querétaro proclamó.

Por su parte, el constitucionalismo comunitario argentino encontró su fundamento en el reconocimiento de una comunidad histórica concreta y en una ética de pertenencia que comprende al individuo como integrante activo del bien común. En este sentido, la Constitución argentina de 1949 encarnó este horizonte mediante una ruptura con el formalismo normativista del constitucionalismo social, al no pretender instaurar un orden ideal ex nihilo, sino institucionalizar una comunidad nacional existente. Ernesto Adolfo Ríos caracterizó este proceso como la “constitucionalización de una realidad justa”, entendiendo el derecho como expresión de una voluntad colectiva orientada a la autodeterminación. La noción de sujeto de derecho se transforma: ya no es el individuo aislado o en un grupo, clase social o partido político, sino el ser humano en su pertenencia concreta al pueblo, a la tierra y a una tradición cultural. Este giro, tributario de una crítica al positivismo normativo y al iluminismo abstracto, redefine al derecho como instancia de realización integral del pueblo (Pestanha, 2015; Sampay, 1983). Intelectuales como José Figuerola y Tresols, Carlos Cossio, Tomás Darío Casares, Joaquin Diaz de Vivar, Pablo Ramella y Arturo Enrique Sampay fueron fundamentales en la gestación de este modelo. Sampay (1949), principal redactor del texto constitucional, sostenía que la legitimidad debía fundarse en la expresión de los fines históricos del pueblo argentino, abandonando la pretendida neutralidad jurídica para asumir una función teleológica: organizar jurídicamente los medios necesarios para alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza nacional.

En orden a lo señalado, podemos observar que uno de los pilares más destacados del constitucionalismo comunitario es la idea-fuerza de “Comunidad Organizada“, que, inspirada por el discurso de Juan Domingo Perón en el Congreso de Filosofía de 1949, propone una estructura donde el pueblo tiene primacía sobre el Estado y el gobierno. En contraste con el modelo liberal, donde el individuo delega su poder a través de representantes, el constitucionalismo comunitario enfatiza la participación directa del pueblo mediante organizaciones libres que operan como mediadoras entre el individuo y el aparato estatal y el gobierno. Este principio subraya la importancia de la independencia y la libre organización de la comunidad, permitiendo una mayor cohesión entre el pueblo y sus representantes, de modo que el Estado no centralice el poder ni lo concentre en una élite política.

En consonancia con lo planteado, vemos que el constitucionalismo comunitario se diferencia en su base filosófica política de las teorías del contrato social de Hobbes y Locke. En este sentido, observamos que el pensamiento hobbesiano sostiene que la sociedad civil y el Estado se originan como una necesidad para imponer el orden sobre individuos que, motivados por intereses personales, buscan maximizar sus beneficios. Por el contrario, el constitucionalismo comunitario reconoce al pueblo como una entidad activa, organizándose en estructuras intermedias que permiten su participación en la vida política, marcando un contraste con la visión individualista de Locke, quien postulaba que el Estado debía garantizar los derechos individuales sin la mediación de organizaciones comunitarias (Locke, 1991).

En el marco del constitucionalismo comunitario, las organizaciones libres del pueblo desempeñan un rol fundamental al facilitar la articulación entre el Gobierno y el Estado, actuando con autonomía frente a la intervención estatal (Pestanha, Bonforti & Carrasco, 2017). Al no depender directamente del aparato estatal, estas organizaciones permiten una participación efectiva del pueblo en la formulación de políticas públicas, promoviendo una distribución más equitativa del poder y evitando su concentración en las instituciones estatales.

A diferencia de los modelos corporativistas autoritarios, donde las organizaciones colectivas son concebidas como instrumentos de control por parte del Estado, en el constitucionalismo comunitario estas entidades conservan su autonomía, garantizándose su autoorganización con la mínima intervención estatal. Según Pestanha, Bonforti y Carrasco (2017), estas organizaciones se configuran desde una perspectiva filosófica que se contrapone al individualismo liberal, el cual se basa en una concepción antropocéntrica y hedonista del sujeto. En cambio, los autores sostienen que la realización integral del ser humano solo puede alcanzarse en el seno de una comunidad estructurada en torno a diversas formas de organización. En este sentido, es preciso destacar el carácter “libre” de estas organizaciones, lo cual alude a su independencia respecto del Estado, mientras que la expresión “del pueblo” remite a su pertenencia esencial a una comunidad nacional específica, de la cual surgen como manifestaciones prácticas, materiales y espirituales de la autoorganización humana.

Dentro del pensamiento justicialista, las organizaciones libres del pueblo se integran, como ya se mencionó, con los tres factores centrales del orden político: Gobierno, Estado y Pueblo, los cuales deben actuar en coordinación armónica. En esta estructura, el Estado se subordina plenamente al Gobierno, y las organizaciones libres del pueblo colaboran de manera inteligente con ambos, generando así un poder político genuino que contribuye al equilibrio del sistema social y al logro de una vida buena. Este poder emana de la comunidad y se proyecta a través del aparato estatal, convirtiéndose en un factor concurrente que, mediante las políticas adecuadas, favorece al conjunto del cuerpo social (Pestanha, Bonforti & Carrasco, 2017).

Otro de los elementos constitutivos de la corriente comunitaria, es el principio de colaboración social, el cual se convierte en un dinamizador clave de la comunidad y de las organizaciones que la integran. Según Figuerola (1943), la construcción de una sociedad justa requiere una cooperación activa entre los sectores económicos y el Estado, orientando la producción hacia el bienestar común. En este sentido, Perón (2015) propuso superar las tradicionales divisiones sociales, destacando que la colaboración entre capital y trabajo es esencial para la dignificación de la humanidad y la consolidación de un orden social más justo. Esta concepción de cooperación se vincula con la crítica al individualismo extremo, presente en el pensamiento socialcristiano, que aboga por un orden económico basado en la justicia social (Sampay, 1983).

Según Figuerola (1943), la intervención estatal busca suplir las deficiencias de los individuos y asegurar el bienestar colectivo, generando una relación armónica entre el Estado, los empleadores y los trabajadores. Esta articulación debe basarse en una comprensión profunda de las necesidades tanto materiales como espirituales de la comunidad, sustentada en la realidad concreta y no en teorías abstractas. Asimismo, el autor promueve la creación de instituciones paritarias que representen de manera equilibrada los intereses del capital y del trabajo, lo cual refleja dos principios fundamentales del justicialismo: la existencia de una sola clase de hombres –los que trabajan– y la subordinación del capital a la economía social orientada al bienestar colectivo.

Lo mencionado por Figuerola, se ve en forma patente en Perón (2015), cuando en “La comunidad organizada”, refuerza esta perspectiva al afirmar: “La lucha de clases no puede ser considerada hoy en ese aspecto que ensombrece toda esperanza de fraternidad humana. En el mundo, sin lugar a soluciones de violencia, gana terreno la persuasión de que la colaboración social y la dignificación de la humanidad constituyen hechos no tanto deseables como inexorables. La llamada lucha de clases, como tal, se encuentra en trance de superación” (p. 22).

El constitucionalismo comunitario, en su dimensión espiritual, se opone a las influencias del iluminismo agnóstico, el materialismo y el utilitarismo, destacando la relevancia del pensamiento socialcristiano, particularmente en la concepción comunitaria. Según Sampay (1944), el ser humano es ontológicamente libre, y el Estado tiene la obligación de garantizar esta libertad mediante un orden justo, donde el derecho a la propiedad y al trabajo se estructuren en función del bienestar común. La crítica al predominio del capital sobre el trabajo, presente en la encíclica Quadragesimo Anno, se convierte en un eje fundamental para el diseño de un modelo económico orientado hacia la justicia social. Así, el justicialismo se propone como una “Tercera Vía”, superando las contradicciones del liberalismo económico y el totalitarismo estatista, al sugerir un equilibrio entre el mercado y la intervención estatal.

El pensamiento de Sampay, al igual que el de otros juristas contemporáneos como Ramella o Diaz de Vivar, estuvo profundamente influenciado por el nuevo humanismo cristiano, impulsado por la renovación de la Iglesia Católica y reflejado en las encíclicas Rerum Novarum y Quadragesimo Anno. A ello se sumó el pensamiento de Jacques Maritain, filósofo católico francés. Este renovado enfoque cristiano se enriqueció con las ideas de autores latinoamericanos comprometidos con el espíritu reformista, que impulsaron la reacción antipositivista, centrada en la crítica al utilitarismo, al determinismo social y a la lógica del progreso indefinido. Con una base vitalista, esta corriente buscó recuperar ciertos valores perdidos por el positivismo (Pestanha, 2015). En este contexto, el justicialismo adopta el concepto de dignidad humana como valor supremo, orientado a la construcción de una comunidad en la que cada individuo pueda forjar su destino dentro de una comunidad que se realiza plenamente.

Es importante señalar que el justicialismo se identificó de manera firme con la tradición hispano-católica, a diferencia de la experiencia mexicana que dio lugar a la mencionada Constitución de Querétaro. Sin embargo, Perón no abrazó esta tradición solo en defensa de los valores tradicionales, sino que consideraba crucial la actualización del cristianismo para adaptarlo a los tiempos modernos. Desde su perspectiva evolutiva, la integración de la tradición hispano-católica debía permitir al Estado cumplir con los objetivos más profundos del hombre. Perón diseñó su política a partir de los principios de la religión católica, interpretados a través de una filosofía del ser y de la praxis. La lógica de la práctica, según esta concepción, sería la clave para adaptarse a las demandas de cada momento histórico. En este sentido, Sampay (1983) destacó que el alma de la concepción política se basa en la primacía de la persona humana y su destino, citando a Perón (2015), quien afirmó: “El Estado es para el hombre y no el hombre para el Estado“.

El constitucionalismo comunitario, tal como se plasmó en la reforma constitucional de 1949, estableció un modelo económico-social que va más allá de la simple redistribución característica del Estado de Bienestar. A diferencia de este último, que se enfoca en el gasto público y la intervención estatal para mitigar las desigualdades del capitalismo liberal, el constitucionalismo comunitario aspiraba a una transformación profunda de las relaciones de producción, fortaleciendo la organización de los sectores comunitarios y asegurando su participación activa tanto en la vida política como económica. Este enfoque no se limitaba únicamente a mejorar las condiciones de los más vulnerables, como lo hizo, por ejemplo, la Fundación Eva Perón, sino que promovía un modelo económico orientado hacia el bien común. En este contexto, el Estado desempeñaba un papel activo en la regulación de sectores estratégicos, tales como la industria automotriz a través del IAME, los astilleros como el “Río Santiago” o la gestión de la energía, con la construcción del gasoducto que conectaba Comodoro Rivadavia con Llavallol, por citar algunos ejemplos.

Es esencial destacar que el modelo propuesto por el justicialismo no debe ser confundido con un Estado de Bienestar o Keynesiano, como suele observarse en algunas interpretaciones del derecho político. El Estado de Bienestar, que tiene sus raíces en el sistema Bismarckiano de Prusia y se consolidó en la posguerra en el modelo keynesiano, surge como respuesta a las crisis del capitalismo liberal. Su objetivo es mantener el equilibrio económico mediante el gasto público y la intervención estatal, pero sin cuestionar las bases del sistema capitalista. En contraste, el Estado Democrático de Justicia Social que promovió Perón abogaba por una transformación radical, orientada hacia la valorización material y espiritual del trabajo y la justicia social.

Mientras que el Estado de Bienestar, ya sea en su versión socialdemócrata escandinava o británica, liberal roosveliana o corporativista fascista, entiende al Estado como un simple regulador económico, el justicialismo concebía al Estado como un promotor activo del bienestar del pueblo. Este enfoque implicaba la creación de condiciones que permitieran a los trabajadores acceder a derechos como la vivienda, la salud, la educación, y la protección de la familia, elementos esenciales para la realización de una sociedad justa y digna. Además, el justicialismo promovía una cosmovisión geopolítica diferenciada de los proyectos civilizatorios occidentales, que, según su perspectiva, sacrificaban a los pueblos en nombre de los avances tecnológicos, ya sea explotando al hombre a través del capital o subordinándolo en un colectivismo asfixiante. En este sentido, la impronta humanista del constitucionalismo comunitario se caracteriza por su enfoque no antropocéntrico, en el que el ser humano es visto como un ser integral, con proyecto de vida en común y derechos irrenunciables (Pestanha, 2021).

En resumen, mientras que el Estado de Bienestar y la doctrina Keynesiana fueron respuestas reformistas dentro del sistema capitalista, el Estado Democratico de Justicia Socialargentino representaba una ruptura con ese modelo, proponiendo una transformación radical en favor de la justicia social y la dignidad humana, bajo el marco de una cultura nacional, la soberanía política y la independencia económica. Este modelo se inscribe en el contexto de la periferia sudamericana, desafiando las estructuras coloniales y proponiendo un nuevo orden social, económico y político (Pestanha, 2021).

El constitucionalismo comunitario se diferencia de las concepciones apriorísticas del constitucionalismo liberal y social al concebir la Constitución no como una norma impuesta a la comunidad, sino como la expresión formal de valores y estructuras preexistentes. La visión apriorística del constitucionalismo, surgida en el iluminismo decimonónico, parte de la premisa de que las constituciones deben diseñarse a partir de principios racionalistas abstractos, sin considerar las particularidades históricas, sociales y culturales del contexto en el que han de regir. Esta perspectiva, que asume que la razón humana es capaz de diseñar sistemas de gobierno ideales, encuentra exponente en el pensamiento de Jeremías Bentham y su influencia sobre figuras como Bernardino Rivadavia. Las constituciones elaboradas bajo este enfoque se caracterizan por su dependencia de modelos teóricos generales, sin un examen profundo de las circunstancias específicas del pueblo al que se dirigen (Gonzalez Arzac, 2010).

Desde una perspectiva realista, el constitucionalismo comunitario rechaza la noción de que la Constitución deba ser entendida como un instrumento para moldear la realidad. En lugar de ser una norma suprema que define una nueva realidad, como sostiene la concepción de modernidad constitucional, la Constitución escrita refleja una realidad previa, justa, libre y soberana. En el caso de la Constitución de 1949, esta perspectiva se traduce en la incorporación formal de derechos y principios ya presentes, no como una adaptación a un modelo teórico, sino como la integración de valores y derechos vigentes en la vida cotidiana de la Nación. Al hacerlo, la Constitución les otorgó legitimidad y permanencia, consolidándolos a través de su inclusión en el texto constitucional.

En este sentido, domingo Mercante, presidente de la Convención Constituyente de 1949, explicó que la finalidad esencial de la reforma constitucional era consolidar jurídicamente los logros de la revolución popular del 17 de octubre de 1945, ratificada en las elecciones de 1946, y transformar a Argentina en una nación económicamente libre y políticamente soberana (Ramella, 2004). Es así como la Constitución de 1949 se apartaba de sus predecesoras de 1853 y 1860, al no basarse en un ideal apriorístico, sino en un realismo político-jurídico que reconocía y reflejaba los derechos ya presentes en la realidad social.

Esta perspectiva realista del constitucionalismo comunitario se ve reflejada en el rol interpretativo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) durante la vigencia de la Constitución de 1949 (Abasolo, 2014). La Corte, al interpretar y aplicar los principios y derechos consagrados en la Constitución, mostró cómo estos reflejaban las luchas sociales, políticas y económicas de la época. Tomás Casares, uno de los jueces más relevantes de la Corte en ese período, jugó un papel fundamental en la adopción y defensa del espíritu de la reforma constitucional. Casares fue clave para asegurar que la Constitución no quedara reducida a una mera declaración formal, al desarrollar una jurisprudencia que priorizaba la justicia del bien común sobre los derechos adquiridos, superando así el liberalismo que había predominado en décadas anteriores.

La transformación de la representación política, impulsada por la corriente comunitaria, ha constituido una constante en los debates constitucionales del siglo XX, especialmente en aquellos países latinoamericanos que buscaron modelos alternativos a la democracia representativa de corte liberal. Esta búsqueda estuvo estrechamente vinculada al concepto de “representación orgánica o funcional”, que otorga un rol protagónico a los grupos sociales y económicos organizados dentro de la estructura política, en abierta contraposición al individualismo político heredado de la Revolución Francesa.

En este sentido, el debate constitucional de 1949, motorizado por el proceso reformista justicialista, expresó con claridad la tensión entre el paradigma liberal-individualista y las nuevas formulaciones de un constitucionalismo comunitario. En ese contexto, la redefinición del papel del Estado fue un eje central de discusión, orientado a evitar tanto el intervencionismo absorbente como el abstencionismo individualista. Juristas como Gómez Forgues (1949) y Legón (1948, 1949) destacaron la necesidad de articular un equilibrio entre la libertad individual y la acción estatal, anticipando principios cercanos a la subsidiariedad. En el terreno económico, Cossio (1949) abogó por una planificación estatal orientada a las necesidades colectivas, mientras que Levene (1949) vinculó estas transformaciones a una reinterpretación institucional de la justicia social.

La representación política fue también objeto de reformulación doctrinaria. Autores como Legón (1948) y Elguera (1949) subrayaron que la representación funcional debía fundarse en una realidad corporativa auténtica y no impuesta desde arriba. La inclusión de representantes sectoriales en el Senado o la propuesta de un Consejo de las Autarquías (Sánchez Sorondo, 1949) buscaban articular los intereses organizados de la sociedad sin desplazar el sufragio como base de legitimidad. Estas discusiones revelaron la necesidad de repensar la representación en clave plural, pero con cautela frente a sus posibles distorsiones autoritarias (Legón, 1935).

La obra de Ibarguren (1948) condensó la concepción de una democracia social que trasciende el formalismo liberal. Desde su perspectiva, la Constitución debía reflejar las condiciones históricas argentinas, integrando al individuo en una comunidad que encuentra expresión en la Nación. La propuesta de un Senado con participación de sectores productivos y culturales se articulaba con la visión justicialista de un Estado activo en la realización de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. En esta línea, Sampay (1974) sostuvo que el pueblo no se reduce a una suma de individuos, sino que es una totalidad solidaria cuya unidad política se manifiesta en el Estado como síntesis de los grupos sociales organizados.

Como ya se expresó, la conformación de una comunidad política no obedece a un pacto voluntarista entre individuos aislados, como propone el contractualismo moderno, sino que surge de procesos históricos orgánicos sustentados en formas naturales de sociabilidad —familia, gremio, comunidad local o fe compartida—, en consonancia con la noción aristotélica del ser humano como zoón politikon. Esta concepción comunitaria implica una crítica radical al modelo demoliberal de representación, que sustituye los intereses reales del pueblo por la voluntad abstracta de legisladores o partidos. Alberto Buela sostiene que la representación auténtica debe basarse en los cuerpos intermedios, ubicados entre la familia y el Estado, donde el hombre encuentra sus intereses concretos, los cuales “deben ser representados delante del poder político” (Buela, 2007, p. 134), superando así la ficción individualista de la voluntad general.

Esta noción orgánica de representación establece un vínculo bidireccional entre el poder y la comunidad: el Estado representa a la comunidad como unidad política, pero a la vez la sociedad se expresa ante el poder a través de la multiplicidad de sus organizaciones (Buela, 2007, p. 137). Ejemplos históricos como el Consejo Económico Nacional de la República de Weimar muestran intentos de institucionalizar esta forma de representación funcional sin anular la lógica parlamentaria. Por el contrario, el régimen fascista italiano distorsionó el modelo corporativo al eliminar la pluralidad representativa y concentrar el poder en un partido único, lo que, según Buela, significó “la adulteración y desnaturalización de la doctrina corporativista” (2007, p. 141).

La doctrina corporativista, en su formulación original, encuentra raíces en el pensamiento social cristiano de fines del siglo XIX, particularmente en la obra de René de La Tour du Pin y Albert de Mun. El corporativismo cristiano defendido por La Tour du Pin se oponía al liberalismo revolucionario surgido en 1789, que había abolido las corporaciones tradicionales, despojando al cuerpo social de canales efectivos de expresión colectiva. Su obra “Vers un ordre social chrétien” (1907) plantea una reorganización funcional de la sociedad basada en los principios de subsidiariedad, solidaridad y autonomía, frente a la atomización liberal. Este proyecto, lejos de ser marginal, influenció decisivamente la encíclica Rerum novarum (1891), en cuya redacción participó activamente (Riley, 2002). El movimiento de los Círculos Católicos de Obreros, con más de 50.000 miembros hacia 1881, encarnó una propuesta concreta de integración entre sectores sociales, superadora de la lógica de lucha promovida por el socialismo, a través de una representación institucional de los cuerpos intermedios como base de un orden social justo.

A lo largo del siglo XX, diversas experiencias intentaron actualizar o reformular el principio de representación orgánica frente a los límites del modelo liberal y las tensiones del capitalismo industrial. Mientras el corporativismo cristiano ofrecía una respuesta anclada en la tradición social europea, otros contextos exploraron alternativas desde marcos ideológicos distintos pero igualmente críticos del individualismo abstracto. En este sentido, el caso yugoslavo representa una vía singular dentro del campo socialista, al configurar un modelo institucional basado en la autogestión y en la participación directa de los cuerpos colectivos en la toma de decisiones.

Esta transformación se inició tras la ruptura con la Unión Soviética en 1948, impulsada por Josip Broz Tito, como respuesta no solo a divergencias en política exterior y estrategias económicas, sino también a una reinterpretación del marxismo que cristalizó en un sistema autogestionario (Jović, 2009). El modelo yugoslavo de representación política, teorizado por Edvard Kardelj, se estructuró como una alternativa tanto al centralismo soviético como a la lógica representativa liberal, articulando una forma funcional basada en la participación directa de los trabajadores y comunidades locales en la toma de decisiones. Esta concepción se fundaba en la transferencia progresiva de competencias estatales a unidades autogestionarias, como vía hacia una democracia socialista genuina (Kardelj, 1981).

Desde el punto de vista constitucional, ello se tradujo en un diseño bicameral que combinaba representación territorial (Consejo Federal) y funcional (Consejo de Productores), consagrado en las reformas legales de 1949, 1953 y, especialmente, en la Constitución de 1963, que institucionalizó la autogestión como principio rector del orden estatal (Horvat, 1976; Bastarrechea, 2009). Esta arquitectura institucional giraba en torno a los comités populares y a los Consejos de Productores, que legislaban, controlaban y ejecutaban políticas desde los niveles locales hasta el federal. La legitimidad del poder no residía exclusivamente en el sufragio ciudadano, sino también en la participación directa de los sujetos sociales organizados —fábricas, cooperativas, instituciones culturales y científicas—, en un intento de reconciliar representación política y funcional (Kardelj, 1962, 1963). Esta concepción plural de la representación se proponía superar la paradoja moderna señalada por Duso (1998), según la cual el pueblo soberano, en tanto representado, desaparece en la figura del representante.

Yugoslavia buscó evitar esta disolución mediante la articulación de múltiples formas de representación que devolvieran al pueblo una presencia activa en la deliberación colectiva. Sin embargo, la descentralización radical y el énfasis en la autonomía de las repúblicas y de los cuerpos sociales provocaron efectos ambivalentes. Aun cuando el modelo promovió una democracia participativa sin precedentes, también debilitó la cohesión estatal y el sentimiento de pertenencia común. La política cultural multinacional, que reemplazó la homogeneización por la afirmación de identidades regionales, reforzó los particularismos y exacerbó tensiones entre repúblicas, especialmente entre las élites serbias y eslovenas (Jović, 2009; Wachtel, 1998). Así, el mismo principio que había fundado la legitimidad del sistema —la autogestión y la representación orgánica de las comunidades— se convirtió, con el tiempo, en el factor que minó su unidad y anticipó su disolución.

Como una tercera experiencia, pero ya desde una matriz comunitaria, la sanción de la Constitución de la provincia Presidente Perón (Chaco) en diciembre de 1951, en el marco del proceso de provincialización y del triunfo de la fórmula Perón–Quijano, consagró un modelo institucional inspirado en los principios de dicha corriente, centrado en la representación del pueblo trabajador y en la consagración de la función social de la propiedad. La Convención Constituyente reflejó la influencia del modelo yugoslavo de autogestión obrera. La visita en 1951 del dirigente sindical Takel Rusel y del politólogo Jovan Djordjevich, quienes mantuvieron reuniones con referentes de la CGT y con Eva Perón, introdujo en el debate constitucional elementos del sistema yugoslavo, especialmente la participación directa de los trabajadores en las instancias legislativas.

Aunque existían diferencias estructurales —como el carácter de partido único en Yugoslavia frente al reconocimiento del pluralismo partidario en la provincia—, la propuesta yugoslava de articular política y trabajo mediante formas de representación funcional encontró afinidad con la lectura comunitaria de la representación política, particularmente en la concepción de una democracia sustantiva fundada en el protagonismo del pueblo trabajador.

La Constitución de la provincia Presidente Perón —nombre oficial adoptado por el Chaco tras su provincialización— constituyó una experiencia singular en el derecho público provincial argentino, tanto por su carácter fundacional como por la originalidad de su estructura normativa. En un momento de consolidación institucional del federalismo, el texto chaqueño no sólo integró jurídicamente el territorio al régimen constitucional nacional, sino que innovó al configurar un sistema de representación que superaba los límites del modelo liberal clásico. La inclusión de representantes gremiales y comunitarios en el proceso constituyente anticipó una forma mixta de institucionalidad política, que combinaba la representación política tradicional —basada en el sufragio universal— con una representación funcional de los sectores comunitarios.

Esta arquitectura institucional procuraba materializar normativamente los postulados doctrinarios del justicialismo, proponiendo una alternativa al paradigma representativo liberal mediante la incorporación de actores colectivos organizados como sujetos políticos legítimos. Esta experiencia constitucional, única en el constitucionalismo del siglo XX, permite abordar críticamente las tensiones entre el modelo de democracia representativa y los intentos de institucionalizar el poder comunitario a través de fórmulas no partidarias de representación.

La apelación al pueblo trabajador en el preámbulo —en lugar del genérico “pueblo” característico del constitucionalismo liberal—, así como el reconocimiento de derechos comunitarios y económicos en el texto normativo, evidencian una concepción sustantiva de la ciudadanía vinculada al trabajo como fuente de legitimidad política.

El artículo 33° de la Constitución establecía que la Cámara de Diputados estaría conformada por treinta miembros, de los cuales quince serían electos mediante sufragio universal bajo sistema proporcional de listas partidarias, mientras que los quince restantes serían seleccionados por voto sectorial a través de organizaciones funcionales reconocidas, entre las que se encontraban la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación General Económica y la Confederación General de Profesionales (Waldmann, 1985). Esta fórmula respondía a una voluntad expresa de institucionalizar la representación de los sectores organizados del pueblo, como parte de una concepción de la democracia basada en la comunidad organizada, tal como fue promovida por el entonces gobernador Felipe Gallardo.

El sistema de representación propuesto habilitaba a determinados ciudadanos a ejercer un doble voto: uno como integrantes de la comunidad política general y otro como miembros de entidades intermedias con intereses sectoriales específicos. Esta duplicidad no implicaba una negación del régimen de partidos, sino una propuesta de superación crítica de su exclusividad, reconociendo el papel de las organizaciones sociales en la mediación entre el individuo y el Estado.

En términos doctrinarios, esta arquitectura institucional recupera una visión de la política como realización concreta de la justicia social mediante formas de participación que no se agotan en el sufragio universal atomizado. Como ha señalado Zalazar (2015), el propósito era “poner al alcance del pueblo trabajador la representación parlamentaria sin tener que subordinarse a las oligarquías partidarias” (p. 227), cuestionando así el monopolio partidocrático de la representación.

La singularidad de la norma chaqueña radica en que no replicaba modelos extranjeros de corporativismo autoritario, sino que emergía como producto de una praxis política situada, enraizada en la lógica del peronismo de masas y su aspiración de integrar institucionalmente al movimiento obrero en el aparato estatal. Desde esta perspectiva, la representación funcional no debe interpretarse como una desviación antidemocrática, sino como una forma alternativa —y eventualmente complementaria— de democracia representativa, que puede ser conceptualizada bajo las categorías de “democracia funcional” o “cuasicorporativismo” (Segovia, 2006, p. 278).

El derrocamiento del gobierno constitucional en 1955 interrumpió la vigencia del sistema. El régimen de facto dispuso la intervención federal de la provincia, derogó su Constitución y disolvió sus poderes, eliminando tanto la representación partidaria como la funcional (Rodas, 2020). Posteriormente, la Constitución de 1957 restituyó el nombre “Chaco”, suprimió todo vestigio simbólico del constitucionalismo comunitario y reinstaló un sistema liberal de representación, alineado con los principios de la Constitución Nacional de 1853/60 (Rodas, 2020). De este modo, se clausuró una experiencia institucional que, por su innovación y alcance, no volvió a replicarse en otras provincias argentinas.

La experiencia chaqueña de 1951-1955 constituye, en definitiva, un antecedente relevante para pensar la representación política más allá de los márgenes del sistema liberal. La coexistencia de representación partidaria y representación funcional —aunque breve en el tiempo— materializó una forma de democracia que buscaba integrar al Estado los sujetos colectivos organizados del mundo del trabajo, superando el paradigma individualista. Esta experiencia, irrepetida en el constitucionalismo provincial argentino, conserva valor como referencia crítica frente a las crisis contemporáneas de representación y legitimidad de los sistemas democráticos.

La experiencia constitucional de la provincia Presidente Perón, Chaco, aunque se inspiró en ciertos aspectos del modelo yugoslavo, respondió fundamentalmente a los preceptos del constitucionalismo comunitario, diferenciándose claramente de la realidad yugoslava al respetar el pluralismo partidario frente al régimen de partido único vigente en Yugoslavia. Este paradigma no parte del supuesto liberal de un sujeto político individual, autónomo y racional surgido de un contrato fundacional, sino que concibe a la comunidad política como una realidad histórica y natural, no como una construcción artificial. La Constitución chaqueña constituyó así una experiencia pionera, al articular un sistema institucional mixto que, sin suprimir la democracia liberal, buscó ampliarla desde las bases comunitarias concretas y reales. Lejos de ser un experimento marginal, esta Constitución reflejó una línea profunda del pensamiento constitucional argentino, basada en la doctrina de la comunidad organizada, que intentó superar los límites del individualismo político sin caer en formas autoritarias de organización estatal.

Conclusiones

El constitucionalismo comunitario representa una propuesta innovadora y profundamente arraigada en la realidad social, política y cultural argentina, que replantea las bases tradicionales de la representación política al colocar a la comunidad organizada como sujeto político activo y legítimo. Su vigencia trasciende la historicidad para ofrecer una alternativa paradigmática a los modelos representativos tradicionales, superando tanto el individualismo liberal como las limitaciones del constitucionalismo social y las experiencias contemporáneas neoconstitucionalistas o populistas.

No obstante, la consolidación y actualización de este proyecto constitucional comunitario enfrenta desafíos mayúsculos en el presente, entre ellos, la necesidad de repensar las formas de participación y representación política en contextos marcados por la fragmentación social, la desafección ciudadana y la hegemonía de estructuras estatales y partidarias que a menudo limitan la autonomía de las organizaciones comunitarias. La pregunta sobre qué falta para avanzar hacia un verdadero constitucionalismo comunitario vigente vuelve inevitable la discusión sobre la profundidad y alcance del cambio político necesario, si acaso se trata de un proceso gradual de reformas institucionales, o si por el contrario, requiere de una ruptura radical que podría ser conceptualizada como una revolución democrática.

Este interrogante deja abierta la posibilidad de una reactivación del debate constitucional que no solo revise la letra normativa, sino que redimensione el papel de la comunidad como actor soberano en la construcción del orden jurídico, político y social. En tal sentido, el constitucionalismo comunitario no debe entenderse como un ideal cerrado o un proyecto concluido, sino como un paradigma dinámico, una invitación permanente a la reflexión y a la acción política transformadora. El camino hacia su concreción es complejo y supone enfrentar resistencias estructurales, pero también encierra la esperanza de configurar una democracia más profunda, participativa e inclusiva, capaz de expresar las verdaderas raíces de la Nación.

Así, el constitucionalismo comunitario debe entenderse no solo como una herencia histórica, sino como un horizonte abierto hacia el futuro, que invita a replantear la representación política más allá de los límites de la partidocracia tradicional. Esta crítica a la hegemonía de los partidos políticos —que muchas veces monopolizan la representación y desconectan la política de las demandas reales— sitúa al constitucionalismo comunitario como una alternativa viable para reconstruir la legitimidad democrática en clave comunitaria, favoreciendo mecanismos de representación plural, directa y vinculante, en permanente proceso de reconstrucción del ser-en-común.

Bibliografía citada y de consulta

Alberdi, J. B. (1852-2013). Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina (Edición crítica de Carlos A. Pita). Buenos Aires: Abeledo Perrot.

Amadeo, R. (1932). El gobierno de las profesiones y la representación proporcional. Buenos Aires: Editorial Claridad.

Arballo, G. (2020). Brevísimo curso de derecho para no abogados (1.ª ed., pp. 160–161).

Archambaud, A. (1948). Les Conseils Economiques et Sociaux en Europe. París.

Bastarrechea, C. (2009). Autogestión y socialismo en Yugoslavia: una alternativa olvidada. Buenos Aires: CEAL.

Bobbio, N. (1993). Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría general de la política. México: Fondo de Cultura Económica.

Buela, A. (2007). Notas sobre el Peronismo. Buenos Aires: Editorial Grupo Abasto.

Cárcova, C. M. (1987). Ponencia en el Coloquio Internacional sobre Teoría Jurídica contemporánea, Universidad Autónoma de Puebla.

Cossio, C. (1949). Encuesta sobre la revisión constitucional. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Duso, G. (1998). La rappresentanza politica. Genealogia di un concetto. Roma: Laterza.

Eisenstadt, S. N. (1966). Modernization: Protest and change. Prentice-Hall.

Elguera, E. R. (1949). En Encuesta sobre la revisión constitucional. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Esteban, J. (1970). Los grupos de presión en España. Madrid.

Gómez Forgues, A. (1949). En Encuesta sobre la revisión constitucional. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Hobbes, T. (1651 -1994). Leviatán. Madrid: Alianza Editorial.

Horvat, B. (1976). The Political Economy of Socialism: A Marxist Social Theory. Armonk, NY: M.E. Sharpe.

Ibarguren, C. (1948). La reforma constitucional, sus fundamentos y su estructura. En La inquietud de esta hora y otros escritos (pp. 197-272). Buenos Aires.

Irazusta, J. (1970). Vida política de Juan Manuel de Rosas a través de su correspondencia, Tomo II. Buenos Aires: Ed. Trivium.

Jiménez Guzmán, M. (Coord.) (2017). La masonería y la Constitución de 1917. México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.

Jović, D. (2009). Yugoslavia: A State that Withered Away. West Lafayette: Purdue University Press.

Kant, I. ([1795] 2006). La paz perpetua. Madrid: Editorial Tecnos.

Kardelj, E. (1962). The System of Socialist Self-Management in Yugoslavia. Belgrade: Socialist Thought and Practice.

Kardelj, E. (1963). The Foundations of the Socialist Federalism of Yugoslavia. Ljubljana: Cankarjeva Založba.

Kardelj, E. (1981). Problemas de nuestro tiempo: escritos políticos. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

Koselleck, R. (1989). Futuro pasado: Para una semántica de los tiempos históricos. Paidós.

La Tour du Pin, R. de. (1907). Vers un ordre social chrétien. Paris: Bloud & Cie.

Legón, F. J. (1935). Reformas democráticas y supremacía constitucional. En Cuestiones de política y derecho. Buenos Aires: Depalma.

Legón, F. J. (1948). Mutabilidad e inmutabilidad constitucional. En Reforma de la Constitución Argentina. Universidad de Buenos Aires: Acción Social.

Legón, F. J. (1949). En Encuesta sobre la revisión constitucional. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Legón, F. (1951). Sobre la representación familiar. Anales de la Facultad de Derecho, 9, 171-185.

Leibholz, G. (1960). Das Wesen der Repräsentation (2.ª ed.). Berlín.

Levene, R. (1949). En Encuesta sobre la revisión constitucional. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Linares Quintana, S. V. (1974). Tratado de la ciencia del derecho constitucional (Tomo VII). Buenos Aires: Ediar.

Locke, J. (1986). Dos tratados sobre el gobierno civil. Alianza Editorial.

Luna, F. (1987). El 45: Crónica de un año decisivo. Buenos Aires: Sudamericana.

Luhmann, N. (1984). Rechtssystem und soziale Struktur. Berlín: Duncker & Humblot.

Mendès France, P. (1963). La République moderne. París.

Mignolo, W. D. (2000). Local histories/global designs: Coloniality, subaltern knowledges, and border thinking. Princeton University Press.

Montesquieu, C. (1748 – 1998). El espíritu de las leyes. Madrid: Alianza Editorial.

Ornaghi, L. (1984). Stato e corporazione. Varese.

Pestanha, F. (2015). La Constitución de 1949 como producto histórico-cultural. En J. F. Cholvis (Comp.), La Constitución de 1949 – Vigencia de sus principios básicos y consecuencias de su derogación. Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Pestanha, F., Bonforti, E., & Carrasco, G. (2017). Organizaciones Libres del Pueblo: Un modelo de relación estado comunidad. Revista Escenarios, Unión para el Personal Civil de la Nación – UPCN, Buenos Aires.

Riley, P. W. J. (2002). Roman Catholics and the Rerum Novarum: The Response to the Social Question. Oxford: Oxford University Press.

Rodas, A. (2020). El artículo 33 de la Constitución de la provincia Presidente Perón (1951): Representación política y sindicalismo en el Chaco peronista. Instituto de Investigaciones Geohistóricas (CONICET – UNNE).

Rousseau, J. J. (1762 – 1999). El contrato social. Madrid: Alianza Editorial.

Sampay, A. E. (1949). La Constitución Argentina. Depalma.

Sampay, A. E. (1973). Las Constituciones de la Argentina. Buenos Aires: EUDEBA.

Sampay, A. E. (1974). La filosofía del Iluminismo y la Constitución argentina de 1853. Buenos Aires: Proteo.

Sampay, A. E. (1983). Introducción a la teoría del Estado. Colihue.

Sánchez Sorondo, M. (1949). En Encuesta sobre la revisión constitucional. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Segovia, R. (2006). Democracia sin ciudadanos: la construcción de la ciudadanía en América Latina. Paidós.

Seligmann Silva, E. (1949). La reforma constitucional y la representación orgánica. Revista de Derecho Constitucional, 7(3), 189-200.

Schmitt, C. (1927). Teoría de la Constitución. Madrid: Alianza Editorial.

Teubner, G. (1997). Global Bukowina: Legal Pluralism in the World Society. En G. Teubner (Ed.), Global Law Without a State (pp. 3-28). Dartmouth: Ashgate.

Teubner, G. (2012). Constitutional Fragments: Societal Constitutionalism and Globalization. Oxford University Press.

Valdés Martín, C. (2017). La masonería mexicana y la Constitución de 1917. En M. Jiménez Guzmán (Coord.), La masonería y la Constitución de 1917. México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.

Vanossi, J. R. (2012). Doctrina. Buenos Aires: Anales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.

Vedel, G. (1961-1962). Droit administratif. París.

Voltaire, F.-M. A. de (1764). Diccionario filosófico. Ediciones Akal.

Wachtel, A. (1998). Making a Nation, Breaking a Nation: Literature and Cultural Politics in Yugoslavia. Stanford: Stanford University Press.

Waldmann, P. (1985). El peronismo entre la hegemonía y la alternativa. Buenos Aires: Editorial GEL.

Zalazar, D. (2015). Pensamiento político y constitucional del primer peronismo: la comunidad organizada y sus instituciones. Resistencia: Editorial de la Universidad Nacional del Nordeste.

Zampetti, P. L., et al. (1970). Società civile e partecipazione politica. Milán.

Zelko, L. (2020). Acordar la infamia: La acordada del 10 de septiembre de 1930 y la doctrina de facto.

[1] me permito este neologismo para justificar la impronta del argumento