A la juventud de Latino América, en la esperanza de que recoja y haga germinar y florecer algunas de las ideas que este libro contiene, en bien de un mayor progreso y ventura de nuestra América, para lo cual es menester acelerar la marcha hacia el Junín y Ayacucho económicos, terminando así el ciclo que se inició en Buenos Aires el l0 de agosto de 1929 (nuevo San Lorenzo) en que Y.P.F. rompe los trusts, tomando la dirección y el contralor del mercado del combustible líquido en la Argentina. La juventud de hoy, generación que ha de regir mañana los destinos de nuestra Améríca, debe cumplir su tarea en la grande misión que le corresponde. Ordenar, mantener una vida sencilla y austera, de acuerdo con las circunstancias y posibilidad de cada uno, es la mejor garantía de éxito para realizar tareas innovadoras y para cruzar sin mancha el fangal de los intereses creados. (Enrique Mosconi, 9 de julio de 1936)

Nuestra nación y el resto de los países latinoamericanos fueron absorbidos por la balcanización que devino de las luchas independentistas y consecuentes emancipacio-nes, una vez realizados los Estados Nación. Así, el gran proyecto revolucionario de San Martín y Bolívar que consistió en construir una Patria Grande, una gran nación Suda-mericana como soslaya Juan Godoy, quedó inconcluso. De tal modo podría decirse que nos convertimos en países semicoloniales, en tanto las antiguas provincias del Río de la Plata y el continente todo fue un abastecedor de materia prima para la producción ma-nufacturera inglesa, promotora y beneficiaria de la Revolución Industrial. Inglaterra poseedora de las fábricas con las cuales nos vendían sus productos, fue la propulsora del supuesto “progreso” latinoamericano proveyendo ferrocarriles, telégrafos, avances comunicacionales, de transporte, asegurándose así la facilidad para exportar la materia prima, en nuestro caso carne, granos, etc.

En síntesis, obtuvimos la independencia política pero no la económica, ya que siempre fuimos dependientes de las importaciones con todas sus secuelas e implican-cias, sobre todo en las economías regionales. Esa situación para el caso puntualmente argentino, hizo que nunca surgiera una burguesía industrial porque nunca se desarrolló industria alguna. Lo que se dio en cambio fue una burguesía oligárquica-terrateniente agro-exportadora, la cual impregnó la circulación social de sentido del país como gra-nero del mundo por su actividad en sí. Argentina se convirtió en una colonia económica británica, y recién tomaría impulso la industria (liviana) a fines de siglo XIX, más cla-ramente en el XX con la sustitución de importaciones que trajo aparejada la Primera Guerra Mundial. Justamente ese conflicto bélico que sacudió al mundo entero sería motivo de alarma dentro de las Fuerzas Armadas y puntualmente en el Ejército, que trazaría una nueva visión sobre las hipótesis de conflicto, la defensa, la guerra, que tradicionalmente como explica Guglialmelli, constituyen uno de los elementos esen-ciales del planeamiento militar como ha sido en todos los tiempos y en cualquier país:

La Primera Guerra Mundial (y también la Segunda) cambia profundamente la concepción de la guerra, dado que la estrategia ahora sobrepesa lo meramente militar, y se transforma en una estrategia de la nación toda, donde se cruzan desde la acción política, económica e industrial hasta la moral. La guerra ya no es, como antes, la mera organización de grandes masas de hombres, sino que ahora hay una influencia preponderante de lo material, donde se articulan los campos mencionados, y fundamentalmente la ciencia y la industria. (Giovaneli, 1952 en Godoy,2021:208).

Como marca Juan Godoy, la necesidad de desarrollar la industria nacional se hace evidente y en términos de Miguel Ángel Scenna la Primera Guerra Mundial hizo tambalear al liberalismo. Los primeros que comprenden el fenómeno dice Scenna son un grupo de militares que ponen de relevancia que la estructura del país agroexportador debía sufrir profundas transformaciones acordes a los nuevos tiempos. El hecho trascen-dental es que la Primera Guerra Mundial comienza a marcar los límites del modelo de-pendiente en América Latina, al mismo tiempo que va poniéndose de manifiesto la necesidad de impulsar mayores márgenes de independencia económica (Lieuwen, 1960 en Godoy 2021:211). En suma, en este artículo abordaré el aporte del Ejército y la industria a la independencia económica nacional entre 1920 y 1950. Para ello indagaremos las figuras del General Enrique Mosconi y Manuel Savio. ¿Cuáles fueron sus aportes? ¿El Ejército y la promoción de la industria fueron capaces de fomentar independencia económica?

“La abundancia de detalles que este libro contiene responde al especial interés de que en los países hermanos de Latino América pueda servir como guía o canevá de acción para los gobernantes patriotas y bien intencionados que quieran alcanzar para sus respectivos pueblos la ventajosa posición que hoy tiene la Argentina respecto al combustible líquido”. Enrique Mosconi.

La gran obra del General Enrique Carlos Alberto Mosconi fue su trabajo como director en Yacimientos Petrolíferos Ficales (YPF), cargo que asumió el 19 de octubre de 1922, y que reflejó en su libro: “El petróleo argentino”. Qué atributos poseía Mosconi para acceder a tamaña responsabilidad. Para revelar indispensable y enriquecedor abordar brevemente algunos datos sobre su trayectoria y formación. Enrique egresó del colegio militar como subteniente a los 18 años, luego adquirió el título de Ingeniero civil con una tesis sobre un proyecto de embalse en el lago Nahuel Huapi y una exclusa reguladora de los ríos Limay y Negro, que permitiría la navegación hacia el Atlántico. Con una actividad muy intensa en el campo técnico y excelentes condiciones fue enviado con 30 años a Europa para continuar sus estudios. Allí se graduaría en 1908 como ingeniero militar haciendo experiencia en el batallón alemán de Ingenieros de Charlo-temburgo. Para 1912 al ascender a Teniente Coronel es nombrado Jefe del Batallón 1 de Ingenieros en Campo de Mayo, jefatura en la cual proyecta la intercambiabilidad de los medios pontones, de las bridas de caballetes y el bote balsa.

Mosconi era sinónimo de inteligencia e ilustración, con un firme carácter que gobernaba una férrea voluntad de servicio. A partir de octubre de 1912 incursiona en un campo novedoso al ser nombrado integrante de la Dirección Técnica de la Escuela de Aviación Militar. A comienzos de 1915 es nombrado Subdirector General de Arsenales de Guerra y el 28 de marzo de 1916 Director del Arsenal de Guerra Esteban de Luca donde introdujo innumerables mejoras, desde transformar la energía térmica reempla-zando el carbón por petróleo crudo en hornos de fundición y calderas, hasta la cons-trucción de cañones para ametralladoras. En marzo de 1920, ya como Coronel es nom-brado Director del Servicio Aeronáutico del Ejército, al que él denominaría la Quinta arma, siguiendo a infantería, caballería, artillería e ingenieros. Su labor allí es incan-sable, impulsando la aviación civil, estimulando la formación de aeroclubes y creando en enero de 1922 el grupo 1 de Aviación, constituido por una Plana Mayor, una escuadrilla de Bombardeo, una de Caza, una Sección Entrenamiento, un Parque Aero-náutico y una Sección Fotografía. Es precisamente en el desempeño de estas funciones que vive un episodio que repercutiría profundamente en su vida futura y en la del país, cuenta el Gral. de Brigada Isaías J. García Enciso:

En circunstancias de disponer la realización de raids aéreos a las fronteras y ordenar la compra de combustible para tales fines a un oficial de administración, este se presentó en las oficinas de la WICO con la correspondiente “Orden de Compra” para la adquisición de una partida de cajones de nafta de aviación. El gerente de la compañía le informó que no se entregaría la nafta, si no se satisfacía previa-mente el importe correspondiente. Informado Mosconi del hecho, además de la contrariedad que le pro-dujo, le preocupó sobremanera, pues así como se trataba de un raid de entrenamiento, podía tratarse de un requerimiento urgente derivado de una operación de guerra, cuyo cumplimiento quedaría librado al erró-neo criterio o a la desconfianza de un comerciante extranjero. No obstante, en la esperanza de que se tratara de un error cometido por un empleado. concurrió personalmente a la Oficina Central de la West India Oil Co. filial de la Standard Oil de New Jersey, donde pidió hablar con la· autoridad máxima, quien le ratificó que esa era la norma de la compañía. Mosconi reaccionó, expresándole que su manifestación la consideraba impertinente. Lo que no le dijo al descortés funcionario, fue que al ver la magnitud del pro-blema, a partir de ese momento se juramentó a sí mismo para cooperar por todos los medios legales a romper los trust internacionales. (Mosconi,1983:8)

Esa oportunidad de romper con los truts internacionales llegaría con su nombra-miento como Director General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales el 19 de octubre de 1922. Enrique Mosconi recibe una empresa deficitaria que produce 350.000 metros cúbicos de petróleo anuales. En 1923 deja de ser deficitaria, en 1925 inaugura la des-tilería de La Plata, en 1929 rebaja el precio de la nafta y en 1930, establece el precio único de la nafta en todo el país, en momentos en que la producción de YPF alcanza a 900.000 metros cúbicos anuales. (Mosconi,1983:9) En su libro “El Petróleo Argentino 1922-1930”, Mosconi da cuenta que romper con los truts cobraba una vital importancia a nivel regional para alcanzar el desarrollo propio y la independencia económica, por lo cual el principal objetivo fue contagiar el espíritu de esa tarea a los países hermanos de Latinoamérica. El preámbulo del texto erige la explicación de su trabajo en nuestro país, para al mismo tiempo evidenciarlo como el camino a seguir en tal sentido. Dirá que los países de Latinoamérica encontrarán en ese libro dos casos típicos: el de los que poseen yacimientos petrolíferos fiscales propios, como la Argentina con Y.P.F., o los que no los poseen como Uruguay con la Ancap, que debe importar materia prima:

En el año 1922 la mayor parte del combustible líquido pesado y liviano que se consumía en el país era importado. Comodoro Rivadavia, producía petróleo crudo y en una pequeña destilería que se instaló en el Yacimiento, por feliz inspiración de uno de los directores de los primeros tiempos de la explotación, se elaboraba éste y se producía el fuel-oil para el consumo de los buques de nuestra Armada y auto-nafta. En gran parte se transportaba en tambores metálicos a bordo de los petroleros que hacían el recorrido Comodoro Rivadavia-Capital Federal, con los inconvenientes y dificultades propios de esta clase y forma de transporte. No se producía nafta-aviación y la que se consumía en el país era importada por la West India Oil Co. Es decir, que nuestro país, que poseía ricos yacimientos en la Patagonia, im-portaba el combustible líquido necesario para su vida, su defensa y su seguridad. (Mosconi, 1922:27)

Los cañones de nuestros buques hubieran quedado inmovilizados y nuestros aviones encerrados en sus hangares tan pronto terminaran las reservas existentes, y si por cualquier circunstancia la República viese cortadas sus rutas marítimas de aprovisionamiento, por causas comerciales de tiempo de paz o por razones de guerra, nuestras industrias, así como también las actividades bélicas, tanto en el mar como en el aire, se paralizarían inmediatamente. Si esto se produjese en caso de conflicto armado, la suerte de las armas quedaría resuelta inmediatamente. Esto importaba una situación de peligro. Por otra parte, si la providencia había dotado a nuestro subsuelo patagónico de ricos yacimientos de petróleo, el país, que disponía de esta riqueza providencial y la dejaba yacer en sus depósitos, dependiendo del extranjero para su aprovisionamiento en época de paz corno de guerra, declaraba un estado de manifiesta inferioridad. (Mosconi,1922:27)

Para explotar industrialmente el petróleo y adquirir autonomía Mosconi puso en práctica un plan de reorganización y trabajos formulado en 1924 que hizo notar inmediatamente la falta de personal técnico especializado en minería para atender las necesidades de explotación: “No era posible encontrarlo en el país ni podía tampoco traerse personal contratado en el extranjero. Nos preparamos entonces para formarlo con nuestros propios medios y elementos, de la mejor manera y, especialmente, en la forma más rápida con el fin de utilizarlos inmediatamente.” (Mosconi,1983:97) La Dirección General dispuso una rotación de sus ingenieros de Minería Y Elaboración, asignándoles misiones de estudio e información en los Estados Unidos de Norte América, en un viaje que por lo general duraba un año, durante el cual debían recorrer las fuentes industriales y los yacimientos de aquel país, para conocer e informarse de las novedades que se registraran en la industria petrolífera. Estas giras de estudio fueron ampliadas en algunas casos, extendiéndose a los campos petrolíferos de Méjico, Venezuela y Europa. A su regreso, los ingenieros presentaban un informe minucioso y circunstanciado de los trabajos hechos y estudios realizados, que era entregado para su conocimiento y estudio a la vez a todos los ingenieros de Y.P.F.

La reunión de tales informes fue el punto inicial de una obra que conceptúo de importancia capital para la industria petrolera argentina. Para que ellos se divulgaran de manera amplia, resolvió la Dirección General la edición del “Boletín de Informaciones Petrolíferas”, que fue la primera publicación seria que tuvo esta industria en nuestro país. Quedó satisfecha así una finalidad elevada, vinculando intelectualmente -decía su presentación- a todos los que dedican sus energías a la explotación de los hidrocarburos y difundiendo el conocimiento de los últimos adelantos de la industria y de las mejores obras que sobre el particular se hayan publicado. (Mosconi,1983:100). En sus doce años de existencia, el “Boletín de Informaciones Petrolíferas” ha dado firmeza a aquellos propósitos iniciales. constituyendo una publicación ejemplar, necesaria para todo el que, en nuestro país desee contar con estudios precisos en cuanto a la importante industria se refiere. Se han ido reunido en ella noticias estadísticas, comerciales, técnicas y legales referentes a la explotación petrolífera, que llevan al conocimiento de todos los asuntos directa o indirectamente vinculados a tal actividad. En suma, que se ha enriquecido la literatura industrial argentina con una publicación que hace honor a sus similares de países que marchan a la vanguardia en estas cuestiones del petróleo. (Mosconi,1983:101)

En continuidad con la formación técnica, Mosconi apuntó a la cuestión pedagógica en el nivel secundario, lo que evitaría problemas en el futuro con el personal especializado superior en Minería, permitiéndole atender las necesidades de explotación: “nos dispusimos a formar los futuros técnicos desde sus estudios secundarios, fue así como en ese año realizamos gestiones previas con el director de la Escuela Industrial de la Nación, ingeniero Eduardo Latzina, para crear en dicho establecimiento educacional cursos complementarios de Minería y Elaboración del Petróleo”(Mosconi,1983:101) Esos cursos eran anexos a los que se dictaban, con el fin de que los alumnos de Mecánica, Electrotécnica y Química adquirieran los conocimientos necesarios para poder actuar con eficiencia, según su especialización, en los sectores de perforación o en las destilerías fiscales. También Mosconi, en vinculación y convenio con la Universidad de Buenos Aires (dirigida por Ricardo Rojas) creó el Instituto del Petróleo, que como él explica respondió al propósito de que los ingenieros civiles e ingenieros industriales pudieran especializarse en materia petrolífera para actuar con eficiencia en el desempeño de cargos técnico-directivos relacionados con la minería e industrialización del petróleo. Consideraba que el Instituto reportaría innegables beneficios para el mejor desarrollo de la industria petrolífera nacional. El plan de estudios de la especialidad minería del petróleo comprendió los cursos de geología, explotación de yacimientos, transporte, legislación minera, organización industrial y comercial, y el de la especialidad de industria del petróleo, los de geología, industrialización del petróleo, organización industrial y comercial.

Perforación

Una de las ramas de la industria en las cuales se advirtieron progresos hala-güeños relata Mosconi, tanto por su rapidez como por la eficiencia señalada por el per-sonal a cuyo cuidado estaba, fue sin duda la referente a la perforación: “Si unimos a ese factor hombre el no menos importante de los progresos mecánicos, con los mejoramien-tos técnicos introducidos en las instalaciones, máquinas y herramientas, llegamos a la conclusión satisfactoria que señalo”.(Mosconi,1983:139) Para demostrar claramente los adelantos que se registraron en esta actividad considero oportuno dice el pensador “dar a continuación un cuadro comparativo, del que el lector habrá de obtener conclusiones que confirmen la impresión apuntada, observando el número de máquinas en actividad en cada yacimiento, así como la cantidad de metros perforados y los pozos termina-dos”.(Mosconi,1983:139)

En los primeros años (1922-1925), período en el que sólo se disponía de las destilerías de los yacimientos que únicamente permitían industrializar una pequeña parte de la producción fiscal, nuestra preocupación se dirigió especialmente a dejar organiza-dos los distintos sectores de la repartición sobre bases tales que hicieran posible en el momento oportuno intensificar la producción. La falta de una destilería que permitiera industrializar toda la producción inducía a adoptar aquel temperamento. Y fue así como a partir del año 1926, en el que entró en funcionamiento la Destilería de La Plata, la producción de crudo de los yacimientos se regula de acuerdo con su capacidad de elaboración y de las pequeñas destilerías que funcionaban en Comodoro Rivadavia, Plaza Huincul y Salta, en forma tal que todo el petróleo que se obtuviera en los yacimientos fuera industrializado, con el fin de obtener el máximo rendimiento. La prueba de ese máximo rendimiento arroja que en 1922 la cantidad de mts. perforados era de 23.174,48 y en 1930,134.157,50. La producción de crudo en 1922 era de 349.037.285 mts3 y en 1930 momento en que renuncia a la dirección de Y.P.F. fue de 830.740.955.

Iindustrialización

Una de las entre tantas tareas, avances y logros del ingeniero militar Enrique Mosconi fue sin dudas la industrialización del petróleo, cuestión vital para el desarrollo autónomo que pusiera fin a los truts extranjeros como él mismo se había prometido. Como lo explica en su libro El Petróleo Argentino 1922-1930, hasta el año 1926 se destilaba solamente una pequeña parte de la producción de petróleo crudo de los yacimientos fiscales, siendo muy limitada a la cantidad de derivados petrolíferos que entregaba al consumo la institución fiscal. Esta situación sufrió un cambio fundamental con la instalación de la gran Destilería de La Plata en la que no solamente se elabora toda la producción del Estado, sino que la destilación se hace cada vez en forma más completa. Tal acción permitió incorporar sucesivamente nuevos productos a la lista de los que en el momento inicial se prepararon, aumentando en consecuencia el beneficio industrial de cada tonelada de petróleo. Con ello: “Se ha tratado, como se ve, de llegar a una explotación intensiva de la producción petrolífera fiscal, teniendo en cuenta siempre el interés del consumidor argentino, que no debía estar sujeto a contingencias extrañas producidas en mercados extranjeros”. (Mosconi,1983:142) Por este motivo explica Mosconi, que desde los primeros tiempos de elaboración intensa se proyectó la instalación de una planta de lubricantes en la Destilería de La Plata:

Para tal fin se construyó y puso en funcionamiento en el año 1927, en el yacimiento de Comodoro Rivadavia, una instalación experimental para elaboración de aceites en escala industrial. En esta planta, que funcionó hasta el año 1933, se cumplió la doble finalidad de elaborar los aceites lubricantes para el abastecimiento de la vastísima dependencia fiscal de Comodoro Rivadavia y de preparar el personal especializado en la destilación de ese valioso producto.

En el yacimiento de Comodoro Rivadavia se había iniciado en el año 1922 la industrialización del gas natutal, que hasta ese momento, con excepción del que se quemaba en las calderas, se perdía en la atmósfera. Con ese objeto se instalaron redes de captac1ón ·y una pequeña planta para la obtención de la gasolina. Más tarde, esas instalaciones se ampliaron y modernizaron con la construcción de plantas compresoras y de nuevas plantas de gasolina, en la que, naturalmente se introdujeron las modificaciones impuestas por los adelantos que se habían registrado en la industria.

En marzo de 1930 se realizaron instalaciones similares en el yacimiento fiscal de Plaza Huincul, con el fin de industrializar también el gas natural de los pozos de ese campo petrolífero. Con respecto a los trabajos realizados en el campamento de Vespucio, debe hacerse notar que antes de cumplir los dos años de la fecha en que Y.P.F. inició los trabajos mineros en la provincia de Salta (mayo de 1928) se obtuvo petróleo de la mina “República Argentina” y que inmediatamente se instaló una pequeña destilería, que permitió elaborar el petróleo salteño y distribuir los subproductos en aquella zona al precio que entonces regía en el resto de la República.

Como vimos la tarea de Enrique Mosconi fue inmensa, y su gran aporte en cuanto a la acción concreta de romper la dependencia con los truts internacionales se reflejó en el desarrollo industrial petrolero autónomo a través de Y.P.F. Este hecho naturalmente cobró notoria importancia al imprimirle a nuestro país independencia económica y energética nacional. Como explica Juan Godoy, la creación de dicha empresa para explorar y explotar los hidrocarburos resulta un puntal fundamental donde comienza a asentarse y/o incrementarse la conciencia industrial en amplios sectores de las Fuerzas Armadas. Juega un doble papel en ese sentido, por un lado, la energía es un elemento fundamental para la industrialización del país. Que la administre el Estado y que haya sido un integrante de las Fuerzas Armadas, Enrique Mosconi, su principal impulsor y director, incrementa el interés de la fuerza en la materia. Por otro lado, rompe con la ideología que propugna la auto-denigración de lo nacional, al menos en torno a la idea que los argentinos no podemos lograr el desarrollo de nuestras fuerzas productivas. (Godoy, 2021:222) La creación de YPF contribuye a la emergencia de una conciencia nacional en torno a la industrialización que deje atrás el país semi-colonial agroexporta-dor, de esta forma “convencidos de que el país precisaba un cambio económico y de que ellos poseían las habilidades técnicas necesarias para conducir ese cambio, oficiales influyentes del ejército comenzaron a abogar por la industrialización de la Argentina (Solber,1982 en Godoy, 2021:223).

“Cuando un estadista extranjero dijo hace ya muchos años que nuestro ejército era un “león sin dientes”, queriendo significar su dependencia de los países extranjeros en la adquisición de armamentos, y en la utilización de los combustibles (al igual que nuestra industria liviana), ponía de relieve una realidad que exigía soluciones radicales, y que fue conformando en los cuadros de oficiales la conciencia de buscar caminos necesarios para la independencia militar. Los generales Mosconi y Savio, en distintas épocas y en distintos aspectos, encararon hace ya muchos años esta defensa de un desarrollo libre de monopolios extranjeros, camino común por el que debía marchar también la industria privada. La independencia militar constituye pues el corazón de nuestra independencia económica”. Eduardo B. Astesano (1953).

Juan Godoy revela que las ideas industrialistas que se fueron gestando en la época del Yrigoyenismo y los años 20, logran un impulso mayor en la década del 30 y 40. Durante la década infame, paradójicamente a lo que pretenden mayormente quienes conducen los destinos de la Patria en esos años, la fisonomía de la Argentina comienza a mutar fuertemente. El modelo semi-colonial, dependiente y agroexportador había entrado en crisis con el crack de Wall Street del 29. De esta forma, por más que la oligarquía se esfuerza por sostener el modelo del que se beneficia fuertemente, por lo bajo, en forma coyuntural, comienza a cambiar la estructura social y económica de nuestro país. Por la crisis de 30, y por el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, comienza a producirse, en forma coyuntural, es decir no buscada por los diferentes gobiernos (salvo el de Castillo) una sustitución de las importaciones de productos que no llegaban a la Argentina, o que bien habían disminuido la cantidad que ingresaba al país. (Godoy,2021:232). Desde mediados de la década del 30 se fortalece la conciencia nacional explica Godoy, ligada a la aparición de un empresariado nacional. Son inmigran-tes y/o hijos de inmigrantes que por la barrera de contención a los productos importados que pone la crisis primero y la guerra después, invierten en la producción industrial como el caso de Di Tella(Siam), Quaretta(Volcán), Miranda (Talleres Metalúrgicos), Fortabat (Loma Negra), etc.(Godoy,2021:233).

Las nuevas ideas sobre la conducción de la guerra que han florecido durante las dos últimas conflagraciones mundiales produjeron un profundo cambio en la ciencia militar, a la que no pudo ser extraño nuestro ejército explica Eduardo Astesano en su ensayo Peronismo a la luz del materialismo histórico. Existe hoy dice el autor, el convencimiento de que no bastan para la seguridad nacional los planteos puramente técnicos, porque toda la economía de una nación debe respaldar en momentos de guerra, la acción de las fuerzas armadas. Tales conceptos sobre la guerra total y la evidente dependencia militar argentina, despertaron en el cuerpo de oficiales, un gran número de especialistas que no están ajenos al desarrollo de nuestra economía, porque ven en la sociedad civil, uno de los elementos de la defensa nacional. En este nuevo clima mental florecieron las circunstancias históricas que impulsaron a nuestras fuerzas armadas a garantizar mucho antes del 4 de junio los pasos sucesivos de la liberación antimperialista que hoy caracterizan la Revolución: Estatización del Banco Central, de los Ferrocarriles, del Comercio Exterior, del Control de Cambios, o el impulso de la industria. (Eduardo Astesano, 2020:7)

Ante el precedente de la primera guerra mundial la posibilidad de entrar en conflicto se torna permanente, con los cual en los años 30 se despierta la conciencia industrialista de las Fuerzas Armadas para ser autosuficientes y que la Nación tuviese logística propia en casa de conflicto. Se da inicio a el impulso industrial por parte de las Fuerzas Armadas y el Ejército dice Godoy. Las fábricas militares, explica el pensador, aparecen en el contexto de deterioro del comercio exterior, con la intención de abastecer no solo la industria militar sino también la civil, a partir del reemplazo de los insumos importados. Por ejemplo, en 1932 nace la Fábrica Militar de Aviones, las Bases Aéreas, la Escuela de Aviación Militar y hospitales militares. En 1936 la Sección Laboratorios y Taller se transforma en la Fábrica Militar de Comunicaciones, parte de la Dirección de Fabricaciones Militares. (Godoy,2021:234-235). En el gobierno de Castillo se crea la Dirección General de Fabricaciones Militares (1941), cuya dirección recae en uno de los militares que más impulsa la industrialización de la Argentina, Manuel Savio, quien afirma en un discurso:

La industria del acero es la primera de las industrias, y constituye el puntal de nuestra industrialización. Sin ella siempre seremos vasallos. La Argentina debe producir acero para poder gravitar en el concierto de las naciones concordantemente con su presente y con su futuro(Bernal,2005:47)

Manuel Nicolás Savio, había nacido el 15 de marzo de 1892 y era hijo de inmigrantes italianos. Desde chico fue un gran lector, cursó en el Colegio Nacional Buenos Aires, ingresó al Colegio Militar de la Nación como cadete el 3 de marzo de 1909, y egresó con el grado de Subteniente en el arma de ingenieros el 31 de diciembre de 1910. Se le otorgó diploma de “Oficial Ingeniero Militar” el 18 de julio de 1931 y en 1942 llegaría a ser General de Brigada para en 1946 ascender a General de División. Más allá de los rangos jerárquicos adquiridos, vale señalar su actividad y desempeño previos que hacen a su trayectoria industrialista: Jefe del Curso Superior y Especial del Colegio Militar desde el 30 de noviembre de 1926. Jefe del Curso Superior y Especial y profesor del “Servicio de Ingenieros” y de “Organización Industrial Militar” del mismo curso, desde el 15 de noviembre de 1929. Secretario General de la Administración de los Ferrocarriles del Estado, sin perjuicio de sus funciones militares, el 9 de octubre de 1930. Director de la Escuela Superior Técnica desde el 6 de noviembre de 1930 hasta el 8 de enero de 1935, habiéndose desempeñado en el mismo instituto como profesor de “Organización Industrial” desde el primero de abril de 1932. (Alicia Savio, 2011:152)

En su libro “La Argentina que pudo ser”, Alicia Savio (hija) manifiesta que el proyecto de industrialización de Savio podría rastrearse en su permanencia en Europa entre 1925 y 1927, años posteriores a la Primera Guerra Mundial en donde existía la vigencia de hipótesis de conflicto a futuro como venimos sosteniendo. En dicha estadía europea describe Alicia fue donde su padre aprovechó para sumar experiencia y conocimiento, época en la que traduce las obras del capitán Dumez: “Cursos de Fabricaciones Mecánicas”, “Organización General de las Fábricas” y “Organización del Trabajo”. Para concretar su plan industrializador Savio fue estableciendo etapas. La primera fue la creación de la Escuela Superior Técnica. Comprendió Savio que el Ejército tenía que ser el soporte de la obra que él se proponía, por eso creó la institución para formar a los principales ejecutores, los ingenieros militares. La segunda etapa fue la Ley que creó fue la Dirección de Fabricaciones Militares que organizó la creación de las catorce fábricas creadas, las que diseminadas estratégicamente en el país actuaron como polos industriales, no solo desarrollando industrias para la defensa del país sino promoviendo el autoabastecimiento industrial, la investigación de los recursos naturales y apoyando la industria privada. La tercera etapa fue el “Plan Siderúrgico Argentino”, convertido en Ley Nacional para establecer la política siderúrgica que debía ser base de la industrialización. (Alicia Savio,2011:18)

El proyecto de Ley de la creación de la Dirección General de Fabricaciones Militares corresponde a septiembre de 1937. Anteriormente se había creado la Dirección de Fábricas Militares que integraba la Dirección del Material del Ejército. Eran unas pocas fábricas que suministraban algunos elementos y materiales para el Ejército, fueron utilizadas por Savio para crear la Dirección de Fabricaciones Militares que le serviría para concretar su proyecto de convertir a la Argentina en un país fuerte y rico. Ese proyecto de ley que Savio elaboró, resultado de un análisis muy profundo y minucioso de las posibilidades del país, sus riquezas y de la problemática económica y social, quedó definido en septiembre de 1937, pero logró sanción como Ley 12.709 en octubre de 1941. Savio venía hablando de estos temas desde mucho tiempo atrás. Cuando habla del movimiento para la defensa, se basa en el movimiento industrial. Para que un país pueda encarar la defensa necesita activar todas sus necesidades económicas. Las Fábricas Militares que, en número de catorce, se levantaron provocaron un gran desarrollo industrial; debían fabricar productos para la guerra, pero la idea era que fueran la base de la industrialización del país. (Alicia Savio,2011:35)

Lógicamente las Fábricas Miltares estaban preparadas para la producción bélica, pero Savio nunca olvidaba que lo importante era la industrialización del país y siempre tiene presente la idea de que las Fábricas Militares van a contribuir a esa industrializa- ción: “También se ha previsto en cuanto a actividades de las Fábricas Militares su posible aprovechamiento técnico económico en la elaboración de elementos destinados al consumo general”.(Alicia Savio, 2011:36) El Gral. Savio concibió las Fábricas Militares con un concepto sistémico cuyo objetivo era la vida industrial del país: “El concepto de unidad en la acción es importante, pero no lo es tanto como el de unidad en la evolución de cada una y de todas dentro del conjunto armonizándolas dentro de la vida industrial del país”. Sus planes se cumplieron, las fábricas militares diseminadas en el país se convirtieron en polos industriales desarrollándose alrededor de ellos gran cantidad de actividades industriales, que fueron importantes fuentes de trabajo. Pequeños pueblos se convirtieron en importantes ciudades como Río Tercero y San Francisco. (Alicia Savio,2011:36)

Savio, considera que los aspectos centrales de la Ley 12079 de Fabricaciones Militares son la independencia del extranjero a partir del desarrollo de la industria nacional de armas y municiones para la defensa de la soberanía. La movilización industrial, la elaboración de materiales de guerra, la exploración de minas, y el fomento industrial. La Dirección de Fabricaciones Militares incluye las fábricas militares de equipos, de materiales de comunicaciones, aviones, aceros, pólvora y explosivos, y las sociedades mixtas de industrias químicas nacionales, elaboración del cromo y sus derivados, Atanor y aceros especiales, y la siderurgia argentina. (Godoy,2021:238-239) Savio, también le dará impulso a la actividad minera, como base de sustentación de cualquier plan de desarrollo industrial explica Godoy. Para ello formó un grupo de técnicos y profesionales, realizando una evaluación exhaustiva de los minerales disponibles, por lo cual Fabricaciones Militares hizo su investigación en Minas Capillitas provincia de Catamarca lo que derivó en 1943 con el inicio del Establecimiento Minero Capillitas, entre otros establecimientos. (Godoy,2021:236)

El 7 de marzo de 1944 tendría lugar un hito de la industria siderúrgica nacional, el comienzo de la construcción de la Planta Industrializadora de Palpalá de Altos Hornos Zapla, cuyo horno se construiría en hormigón armado (único en el mundo) por la escasez de materiales imperante en ese tiempo y cuyo fuego sería alimentado por carbón vegetal ante la falta de carbón mineral (para esto Savio activó el Vivero de Pirané, con 30 millones de eucaliptos y 15.000 hectáreas). Llegado el 11 de Octubre de 1945, apenas 1 año y 7 meses después del comienzo de las obras, surgiría del Alto Horno el primer chorro de hierro, sobre el cual Savio expresó que: “iluminará el camino ancho de la Nación Argentina”. Luego de esto se realizaron otros importantes logros, como la adquisición de la Sociedad Electrometalúrgica SEMA, rebautizada como Fábrica Militar de Vainas y Conductores Eléctricos (latón militar para vainas, metales para la industria manufacturera y una amplia gama de conductores eléctricos), además de la inauguración de la Fábrica Militar de Materiales Pirotécnicos y de la Fábrica Militar de Material de Comunicaciones y Equipos.(labaldrich.com.ar) La influencia de Altos Hornos Zapla fue muy ímportante en la zona, un humilde pueblito se convirtió en una importante ciudad con un importante desarrollo económico. Llegó a dar trabajo a 4mil personas, fue promotor de la economía regional ya que promovió el desarrollo zonal a través de la promoción de industrias subsidiarias que utilizaban como materia prima productos finales, intermedios o subproductos del establecimiento Altos Hornos Zapla. (Savio,2011:48)

En 1946, ante la abrupta caída en el consumo nacional de hierro y la escasez de materiales, el Gral. Savio suscribe su Plan Siderúrgico, que luego sería transformado en ley, con el objetivo de producir acero en el país utilizando materias primas y combustibles argentinos (complementando en caso de ser necesario con materiales importados), para así ofrecer el suministro a las industrias de transformación y terminado de acero, fomentando la instalación de plantas de transformación y logrando de esa manera el desarrollo de la industria nacional:

La del acero es una industria básica sin cuyo desarrollo no puede considerarse que un país ha alcanzado su independencia económica. Incluso se comprueba la verdad opuesta: cuando menor es el desenvolvimiento de esta industria, mayor es la dependencia que se tiene del extranjero, con las graves consecuencias que de éstas se derivan. (La Baldrich.com/biografía).

El plan siderúrgico argentino presentado al Congreso de la Nación comprendía:

- La producción de arrabio argentino (lingote para fundición con minerales y combustibles nacionales).

- 2. La producción de alrededor de 315 mil Toneladas anuales de acero en elementos semi-terminados.

- La elaboración de las 315 mil Toneladas anuales de productos semi-terminados de acero, convirtiéndolo en los diferentes artículos de uso general, perfiles, barras, planchas, caños, hojalata, etc., etc. Esta actividad correspondería a la industria privada que podría financiar sus empresas libremente.

El Plan Siderúrgico, enmarcado en el Primer Plan Quinquenal del gobierno de Juan Perón, contemplaba la creación de la empresa, posteriormente, emblema de la industria nacional, SOMISA – Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina –, para realizar en el país el proceso completo de producir acero a partir del mineral de hierro. Desgraciadamente, en pleno desarrollo de su plan, el Gral. Manuel Savio murió a raíz de un paro cardíaco, el 31 de julio de 1948, a la edad de 56 años, estableciéndose ese día como el Día de la Siderurgia Argentina. SOMISA fue fundada años más tarde, durante la presidencia del Dr. Frondizi. En los años posteriores, esta empresa contribuyó a la industrialización del país, aportó grandes cantidades de dinero al fisco, exportó cifras considerables y tuvo una facturación extraordinaria. Además, como si fuera poco, promocionaba economías regionales y se abastecía de mineral nacional. Es decir, constituía un factor estratégico de nuestra economía en manos del Estado. En el marco del neoliberalismo antipatria, SOMISA fue desguazada y luego privatizada, pasando a formar parte del nefasto grupo privado Techint, que pagó un mínimo porcentaje de su valor real. Altos Hornos Zapla sufrió el mismo destino en 1999, siendo rematada por un precio cercano al de su producción anual, y pasó a manos del empresario Sergio Taselli.(La Baldrich.com).

Consideraciones finales

Considero que por lo abordado, Enrique Mosconi y Manuel Savio fueron figuras trascendentales para fomentar la industrialización del país como vimos brevemente en la Resultaron dos grandes baluartes en la promoción de la independencia económica, tal caso en la producción de combustible propio con YPF, o la producción y fabricación el propio armamento y acero(FM-Somisa). A simples rasgos parece una obviedad decir que su impronta y accionar industrial le brindó al estado y la nación no solo indepen-dencia económica sino riqueza material. Todo ello en una lucha tenaz para traspasar y modificar el paradigma de un país que históricamente al ser únicamente agroexportador dependía meramente del extranjero. Esa dependencia era la que permeaba la entrega de su identidad, de su economía y la capacidad de producción al imperialismo mayormente británico. Dicha matriz y modelo hechos política derivaron en la consecuente carencia de conciencia nacional, despectiva e indiferente sobre el potencial de la nación y sus recursos naturales, sus valiosos militares y sus grandes mentes.

Esa matriz y fisonomía agroexportadora-dependiente/extranjerizante, la describe muy bien Juan Godoy al explicarnos que la Argentina agroexportadora se ha desarro-llado como un país semicolonial dependiente de Gran Bretaña. En el montaje de la estructura económica dependiente cumplen un rol fundamental las llamadas “inversio-nes extranjeras”, en tanto las inversiones extranjeras invierten en lo que hace a la dependencia, el ejemplo que clarifica rápidamente la cuestión es el de los ferrocarriles, los frigoríficos, puertos, etc. Esas inversiones extranjeras (mayormente se trata de trabajo argentino capitalizado a favor de Gran Bretaña), es una de las formas fundamen-tales que encuentra el imperialismo no solo para extraer y hacer drenar las riquezas argentinas a su país, sino también impedir a partir de esta “ocupación” del desarrollo de la industria nacional que perjudica su vínculo de dominación absoluta sobre nuestro país. (Godoy, 2021:329).

Eduardo Astesano pone de relieve la importancia de la indisoluble ecuación independencia militar- independencia económica. Lo esgrime al recordar a un estadista extranjero que había dicho que nuestro ejército era un “león sin dientes”, queriendo significar su dependencia de los países extranjeros en la adquisición de armamentos, y en la utilización de los combustibles (al igual que nuestra industria liviana). Esa realidad afirma el pensador exigía soluciones radicales, y se fue conformando en los cuadros de oficiales la conciencia de buscar caminos necesarios para la independencia militar. Los generales Mosconi y Savio, en distintas épocas y en distintos aspectos “encararon hace ya muchos años esta defensa de un desarrollo libre de monopolios extranjeros, camino común por el que debía marchar también la industria privada. La independencia militar constituye pues el corazón de nuestra independencia econó-mica”. (Eduardo B. Astesano,1953:7).

Entiendo así por todo lo expuesto, que el aporte del Ejército a la independencia económica fue fundamental en la etapa abordada. Por tanto, Mosconi y Savio tienen ganado con creces el título de pensadores nacionales, porque hicieron de su pensamien-to la conciencia nacional hecha acción. La dependencia económica fue uno de los grandes temas abordados por el pensamiento nacional, y en tal lineamiento, ambos bregaron por neutralizar dicha dependencia en post de la independencia económica. En este tiempo actual de nuestra nación, tiempo oscuro donde se pone en jaque desde la esfera gubernamental a las instituciones públicas que hacen al funcionamiento y desarrollo productivo de nuestro país, resulta indispensable retomar el camino de Mosconi y Savio. El caso de YPF más allá de la forma en que se haya repatriado el 51% de la compañía cuando era de capital totalmente extranjero, es de vital importancia dado que al ser nuestro yacimiento petrolero de bandera nos brinda independencia y desarrollo económico propio. Mosconi nos mostró su necesaria e imprescindible importancia, nuestro presente y futuro deben redirigirse al aporte que Mosconi y Savio realizaron. Son nuestros guías en el plano nacional y faro para el resto de los países latinoamericanos que han padecido y padecen hoy en mayor o menor medida la misma dependencia extranjerizante. En tal sentido remarco la vital importancia de la independencia económica, la cual por medio de la producción y desarrollo nacional hacen a la buena política económica y distribución de la riqueza en el Pensamiento Nacional y Latinoamericano.

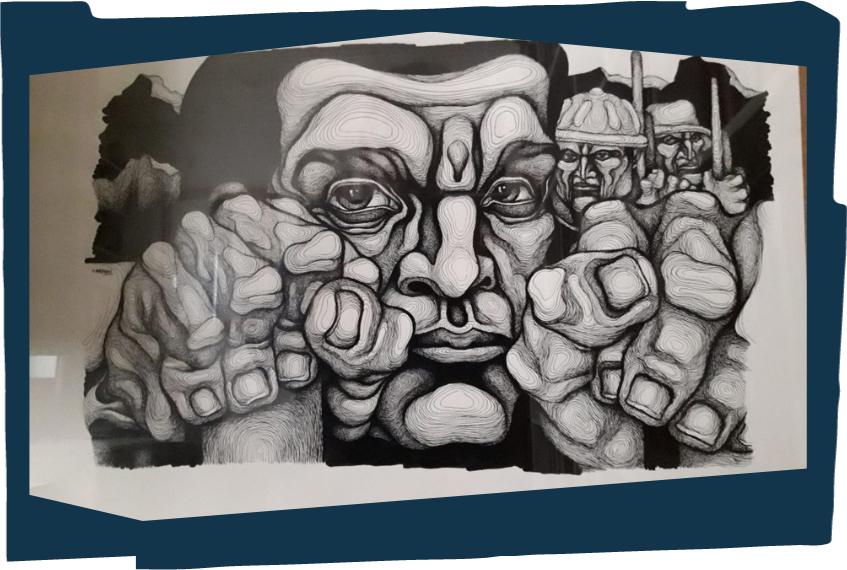

* Imagen de portada. Obreros (Carpani, 1975). Fuente: www.solaritza.com

Bibliografía

-Juan Godoy, “Nación, Fuerzas Armadas y Dependencia”, 2021, Punto de Encuentro.

-Alicia Savio, “La Argentina que pudo ser”, 2011, Buenos Aires, Dunken.

-Eduardo B. Astesano, “Ensayo sobre Peronismo a la luz del materialismo histórico”, 2020, Tres de Febrero, UNTREF.

– Enrique Mosconi, “El petróleo argentino 1922-1930”, 1983, Círculo Militar/La Baldrich.com

-Biografía Manuel Savio, www.labladrich.com