Introducción

“‘Cuando los argentinos ya no se acuerden nada de su primer Centenario -ni siquiera de quién era entonces Presidente de la República- todavía dirán: fue la época en que Manuel Gálvez publicó El diario de Gabriel Quiroga.’ La profecía no se ha cumplido ni creo que el libro mereciese tanta trascendencia. Pero cito estas palabras para demostrar que no es justo mantenerlo olvidado.”

Manuel Gálvez, Recuerdos de la vida literaria. Amigos y maestros de la juventud

La profecía se cumplió a medias. En efecto, la mayoría de los argentinos y argentinas olvidaron quién era el presidente en el primer Centenario. También es verdad que Manuel Gálvez (1882-1962) dejó de estar entre los más leídos hace décadas. El Bicentenario ofreció una oportunidad única de revisitar las obras literarias del Centenario, pero se circunscribió al rescate patriotas en los que tanto la historiografía oficial como el revisionismo histórico no habían reparado.

No obstante, es verdad que es injusto mantener El diario de Gabriel Quiroga. Opiniones sobre la vida argentina (1910) en el olvido. Constituye una pieza fundamental de la generación “novecentista”, de los discursos del Centenario y del nacionalismo del siglo XX. María Teresa Gramuglio sintetiza esta triple condición en su “Estudio preliminar”:

“(…) se trata de un texto que condensa de un modo casi emblemático la sensibilidad y el clima de ideas de lo que José Luis Romero llamó ‘el espíritu del Centenario’…” (2001, 9)

En la crítica literaria contemporánea se encuentra poca alusión a la obra de Gálvez. Esto constituye una extrañeza dado que fue uno de los escritores más importantes de la Argentina durante buena parte del siglo XX, con una obra extensa y polifacética que incluye ensayística, poesía, narrativa e historia. Aún más extraño resulta su desconocimiento al considerarlo el fundador de la corriente nacionalista en la Argentina (Muzzopappa, 2018; Payá y Cárdenas, 1978)[1]. Por otro lado, Hernández Arregui hace alusión a la importancia para la literatura de Gálvez en Imperialismo y cultura (1957). Cuando analiza su literatura, el genial autor marxista no escatima elogios a pesar de considerarlo en definitiva un reaccionario. Dice de él que es el “único novelista de éxitos espectaculares” y “es el único novelista importante con raigambre y proyección nacional” (2005, 69). Más allá de estos elogios, Hernández Arregui rescató en Gálvez y su generación la búsqueda de una literatura nacional por primera vez en la historia argentina.[2] Una búsqueda, no obstante, no excenta de contradicciones porque en la denuncia al liberalismo materialista circundante prefiere abogar por un tradicionalismo espiritualizante en vez de criticar la entrega del país. En este sentido, considera Hernández Arregui, que Gálvez sigue siendo europeísta aunque más no sea para reivindicar la tradición hispanista. Esta generación terminará, según el filósofo marxista, entrando en un cono de silencio a partir de 1930 no tanto por sus fracasos sino justamente por haber impulsado desde la literatura realista un nacionalismo defensivo.[3] En el campo académico oficial se puede citar el ya mencionado “Estudio preliminar” de Gramuglio y Nacionalismo y cosmopolitismo en la literatura argentina (2013).

En virtud de contribuir al des-olvido de la obra liminar de un autor argentino excepcional, se propone a continuación una interpretación de El diario de Gabriel Quiroga. Opiniones sobre la vida argentina (1910) a la luz de la crítica literaria presentada por el filósofo Rodolfo Kusch (1922-1979). Después de recibirse como profesor de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires en 1948, Kusch publicó su primer título, La seducción de la barbarie. Análisis herético de un continente mestizo (1953). Allí incluyó el epílogo “La neurastenia literaria”. Asimismo, en la revista Contorno publicó los textos “Inteligencia y barbarie” y “Lo superficial y lo profundo en Martínez Estrada”. En estos tres textos cortos Kusch ofrece un panorama general de la literatura argentina, aunque en los últimos dos la figura de Ezequiel Martínez Estrada (1895-1964) es la principal. La tesis del filósofo porteño estriba en dibujar una pendiente desde el libro Juan Facundo Quiroga o Civilización y barbarie (1845) de Domingo F. Sarmiento (1811-1888) hasta Radiografía de la pampa (1933) de Martínez Estrada. El criterio de la pendiente es lo que abarca el relato literario. Paradójicamente, en la interpretación kuscheana, en Facundo se acepta críticamente una realidad más amplia en donde cohabitan tanto la civilización como la barbarie. Obviamente con el objetivo político de Sarmiento en pos de eliminar la barbarie. Pero, en tanto literatura, Sarmiento es más amplio porque admite que la realidad americana es compleja. En cambio, sus sucesores optaron por el ámbito civilizado negando lo bárbaro. El punto más bajo de esta pendiente es Martínez Estrada cuyo diagnóstico negativo -la ingobernabilidad de América, el predominio de la naturaleza, la inmovilidad histórica- es todo aquello que Kusch sopesó positivamente. Por esto, el filósofo porteño afirmó que lo profundo de Martínez Estrada terminó traicionando lo superficial. Se propone a continuación la profundización de esta línea interpretativa con el objetivo de ubicar a Gálvez en la pendiente kuscheana.

Una lectura kuscheana de la obra de Manuel Gálvez

La perspectiva decadentista de la literatura de Kusch, desde la civilización a la barbarie

Kusch presenta en “La neurastenia literaria” una diagnóstico pesimista de la literatura argentina. Desde su perspectiva, la literatura argentina es “desarraigada” (2007, T.I, 115; 2007, T.IV, 230) porque intenta ofrecer una visión auténtica partiendo de una postura in-auténtica. O, dicho de otro modo: se escribe sobre América desde la ciudad y no desde América misma. En este sentido, se escribe una “literatura del vacío” que es llenada por temas “helénicos, hindúes o europeos, todos menos americanos” (2007, T.I, 117).[4] Se concibe, por ende, lo americano como lo vacío mientras por antonomasia la ciudad sería lo completo. Aunque sea a través de la imposición, es menester llenar el vacío. Es por esto que en la literatura se vuelcan más bien los ideales del escritor antes que una descripción, lo que debería-ser pero no lo que es.

Contra esta perspectiva deontológica, el filósofo porteño rescata de Sarmiento que la definición por oposición, civilización y barbarie, intenta abarcar una totalidad que una parcialización no podría contemplar. Efectivamente, es una oposición que conjuga porque intenta contener los dos elementos contradictorios de la realidad americana. Pero lo más importante es que el sanjuanino demuestra que entre ambos componentes existe una comunicación:

“Cuando se habla de barbarie se satisface un afán de limitación, se corta de improviso el mundo social en dos parcelas, por un lado Facundo y por el otro Buenos Aires, queda por un lado la sombra y por el otro la civilización, o sea que se mantiene una oposición similar a la que existe entre la nada y el ser, pero no sin dejar de lado el recóndito temor de que ambos pueden tener una zona de transición en la que se puedan tergiversar.” (2007, T.I, 120)

Kusch quiere rescatar ese ámbito fronterizo en el que cada opuesto contamina al otro en virtud de demostrar que ni la ciudad es tan civilizada ni América tan bárbara. De esta manera, se participa de ambas. Y es en este sentido que, según el filósofo porteño, la definición de opuestos es más rica que la parcialización de la realidad en tanto intenta alcanzar una totalidad. Y Sarmiento “es uno de los primeros pensadores que presienten en la barbarie una fuerza seductora” (2007, T.I, 122). Sin embargo, el diagnóstico kuscheano es que desde Sarmiento se cayó en una “literatura antibárbara” (2007, T.I, 126) que mutila la vida. Se describe un deber-ser que al no cumplirse deriva en una condición clínica de neurosis -es decir, de frustración y depresión, la “neurastenia”. La vitalidad con la que Sarmiento definió lo americano entre la civilización y la barbarie, dejando implícito esa frontera entre ambos, se va perdiendo a medida que los escritores van optando por uno de los disyuntos al mismo tiempo que niegan el otro, elaborando lo que Kusch denominó “absolutismo literario” (2007, T.I, 126). Esta elección produce una “literatura de desazón” (2007, T.I, 127) alimentada por el nihilismo europeo de Friedrich Nietzsche (1844-1900), Jean-Paul Sartre (1905-1980) y Martín Heidegger (1889-1976).

El tránsito que va de Sarmiento a Martínez Estrada es de lo más vital a lo más triste -en sentido clínico de neurosis depresiva. Ese tránsito está dado por la aceptación de una realidad dual que incluye la seducción por la barbarie hacia la parcialización y la negación. De este acotamiento trata el artículo “Inteligencia y barbarie”. Aquí se hace explícito que Kusch entiende la “inteligencia” como el entendimiento kantiano en tanto la realidad es sólo aquello que puede ser objeto de un cálculo y de una mensura; y en este sentido, de una objetivación que petrifica la vida. Guardando de la realidad la porción que puede dominar, Kusch define a la inteligencia como “mezquina” (2007, T.IV, 227). El literato, por ende, es aquel que abstrae -es decir, separa- de la realidad una porción construyendo un mundo aparte en el que vive ajeno. Es en este sentido que el intelectual es un desarraigado. En vez de describir un ser americano, postula lo que considera un deber-ser.

En este artículo, Kusch ofrece una verdadera “historia de la literatura argentina” que inicia, como en “La neurastenia literaria” (2007, T.IV, 115-131), en la Generación del ‘37; particularmente en Sarmiento y en Juan Bautista Alberdi (1810-1884) continua con José Ingenieros (1877-1925) y Carlos Octavio Bunge (1875-1918) y concluye en Martínez Estrada. Prácticamente desde Alberdi comienza la depresión literaria al proyectar la necesidad de importar población migrante para negar lo americano. Desde allí, la vitalidad de Sarmiento en su diagnóstico pierde sentido en el positivismo y concluye en Martínez Estrada quien intenta, a través de su actitud intelectual, aislar lo bárbaro e irracional -que considera como la estructura óntica final de lo argentino- quedándose sólo con su intelecto. Ahora bien, lo que en el poeta santafecino es una verdad dolorosa y molesta -la imposibilidad de modificar la realidad bárbara de América- es lo que Kusch pretende salvar. Lo que en uno es negativo y bárbaro, producto del desierto como frontera de la ciudad; en el otro es valorado como “realidad viviente” (2007, T.IV, 228) y profunda de las masas mestizas.

La contrafigura que plantea Kusch frente al poeta es Bernardo Canal Feijoo (1897-1982) porque intentó un acercamiento a lo americano desde una perspectiva técnica-científica heterodoxa al incluir el elemento geográfico en sus análisis. Kusch encuentra una aparente conciliación entre Martínez Estrada y Canal Feijoo en Eduardo Mallea (1903-1982) por su análisis de una Argentina ciudadana pero a partir de una esencialidad americana. Pero, finalmente no logra su propósito porque, según el filósofo porteño, postula otro deber-ser abstracto y universal falto de vitalismo. También caracteriza la teoría de la frontera de Homero Guglielmini (1903-1968) como un “prejuicio intelectual” (2007, T.IV,237) y considera la supuesta soledad del intelectual como el “último reducto de una postura extraña a la tierra y en divorcio de todo lo humano que en América está buscando su expresión” (2007, T.IV, 240).[5] Así, la soledad del intelectual es el punto más bajo de la pendiente planteada por Kusch.

Luego de ofrecer una caracterización general de la literatura argentina en “La neurastenia literaria” y en “Inteligencia y barbarie”, en “Lo superficial y lo profundo en Martínez Estrada” se ocupa exclusivamente del poeta santafecino. Lo considera como una figura central de la herencia lugoniana que puja por desarrollar una interpretación de la realidad argentina.

El filósofo porteño denomina “actitud absolutista” (2007, T.IV, 205) al componente ilustrado-urbano del mestizaje. Retoma además su interpretación general sobre la literatura argentina: se pierde la vitalidad sarmientina y se neutralizan las “fuerzas negativas de la tierra” (2007, T.IV, 205) dejando en su lugar un vacío que había que llenar. En este sentido, la literatura argentina ya no es “neurótica” -como en el epílogo de La seducción de la barbarie. Análisis herético de un continente mestizo (1953)- o “mezquina” -como en “Inteligencia y barbarie”-, sino “bastarda” por la negación de su progenie (2007, T.IV, 127; 2007, T.IV, 206 y 227). El vacío hubo que construirlo durante la campaña del desierto para luego crear una realidad ficcional. En la perspectiva de Kusch, Martínez Estrada es el autor predilecto de esta operación. Frente al intento de José Hernández (1834-1886) por describir el ser argentino, Martínez Estrada prefiere escribir sobre lo que debería-ser el país.

Mientras Radiografía de la pampa (1933) constituye el libro más superficial de Martínez Estrada, en tanto analiza una realidad americana desde el afuera ciudadano y desde el deber-ser, Muerte y transfiguración del Martín Fierro (1948) representa el intento de comprender la misma realidad desde dentro. Esto se debe, según Kusch, a que este segundo libro se empezó a escribir en 1943, siendo para el filósofo porteño un momento de grandes decisiones políticas en la argentina que le exigen a la intelectualidad una clarificación a la cual, no obstante, no logran llegar.[6] Con esta caracterización, Kusch está intercediendo en la polémica implícita que en 1948 se dio entre los autores de Muerte y transfiguración del Martín Fierro y de El mito gaucho ponderando al primero sobre el segundo, pero concluyendo que no logró el objetivo deseado.

Lo que rescata el filósofo porteño de la obra del poeta santafecino es justamente todo aquello que el autor subraya negativamente: la supuesta estructura prehistórica del país y su ingobernabilidad. Este análisis que, para Martínez Estrada es negativo, Kusch lo lee positivamente como la búsqueda de un sentido en lo supuestamente primitivo, que en términos filosóficos emparenta con el concepto de “impropiedad” en Heidegger y “comunidad” en Ferdinand Tönnies (1855-1936). Lo primitivo es lo impropio y lo comunitario frente a la autenticidad y la sociedad. Concluye que “[l]a verdad profunda de su obra lo vence [a Martínez Estrada]” (2007, T.IV, 216). Así, “la obra de Martínez Estrada traiciona al Martínez Estrada intelectual” (2007, T.IV 217). Y es que en lo profundo, lo que advierte el autor de Muerte y transfiguración del Martín Fierro (1948) es lo mismo que había descubierto Kusch en La seducción de la barbarie. Análisis herético de un continente mestizo (1953): la prioridad de lo primitivo y lo vegetal en América. Según el filósofo porteño, Europa está a la búsqueda de esa “verdad profunda” que mencionaba en La seducción de la barbarie. Análisis herético de un continente mestizo (1953) que en Argentina vislumbra, aunque sea sin querer, Martínez Estrada: la necesidad de volver a lo vital. Lo interesante de esta cuestión es que, en esta búsqueda, Europa no se encuentra delante cual meta del progreso, sino detrás de América, en donde lo vegetal nunca pudo ser domesticado completamente por lo urbano.

A partir de estos tres textos breves, Kusch elaboró una interpretación general de la literatura argentina que sirve de marco para ubicar, por lo menos, la primera novela de Gálvez. El filósofo porteño luego abandonó la crítica literaria y en “Aportes para una estética de lo americano” (1955) realizó el salto hacia la elaboración de una ontología americana. Recién hacia el final de su vida retomó la literatura como expresión de la cultura argentina cuando desarrolló una actividad institucional e intelectual en la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE).[7]

Gálvez y su programática de una literatura nacionalista

Los debates del Centenario

El diario de Gabriel Quiroga. Opiniones sobre la vida argentina es publicado en 1910. Contabiliza una pequeña tirada de sólo 500 volúmenes. Pasó prácticamente inadvertido en el escueto medio literario argentino, en parte porque, como manifiesta el mismo autor en sus Recuerdos de la vida literaria (2010), se encontraba demasiado ocupado en su viaje a Europa. Nunca fue vuelto a publicar en vida de Gálvez. Sin embargo, él mismo manifiesta que fue uno de sus libros mejores escritos. Justamente en sus Recuerdos de la vida literaria (2010) considera que las páginas sobre las viejas ciudades provincianas es de las que más estima.

Según Gramuglio, la crítica literaria emparenta este libro con otros de la época que también fueron más tarde leídos como expresión de un nacionalismo cultural que prefiguró las corrientes políticas de esa tendencia. El propio Gálvez manifestó en más de una oportunidad que no fue su objetivo escribir un “breviario nacionalista” (2010, 308) sino una reivindicación tradicionalista. Sin embargo, fue este mismo tradicionalismo el que fue luego interpretado como nacionalismo. Los libros con los que Gramuglio emparente El diario de Gabriel Quiroga. Opiniones sobre la vida argentina (1910) son El juicio del siglo, o cien años de historia argentina (1910)de Joaquín V. González (1863-1923), la tetralogía de Leopoldo Lugones (1874-1938) Odas seculares (1910), Didáctica (1910), Las limaduras de Hephaestos. Piedras liminares (1910) y Las limaduras de Hephaestos. Prometeo (1910) y Blasón de Plata (1912) de Ricardo Rojas (1882-1957).

Estas publicaciones manifestaban un balance oportuno llegada la Argentina al Centenario. El régimen conservador edificado por Julio A. Roca (1843-1914) desde 1880 empezaba a mostrar un declive natural después de cuatro décadas en el Gobierno. De hecho, el presidente José Figueroa Alcorta (1860-1931) embarcado en un conflicto con el Congreso Nacional dominado por roquistas, decide directamente realizar un auto-golpe para cerrar el Poder Legislativo. En esas condiciones institucionales se realizaron los festejos del Centenario. Los cuales carecieron de apoyo popular y sirvieron más bien para mostrar la opulencia de un régimen decadente. Las manifestaciones de las populosas agrupaciones anarquistas y socialistas obligaron al presidente a declarar el Estado de Sitio. En este enrarecido clima institucional y social, se llevaron adelante las elecciones de 1910 que terminaron dando por vencedor la fórmula de la renovación encabezada por Roque Sáenz Peña (1851-1914) y Victorino de la Plaza (1840-1919). Durante el mandato de éstos últimos se sanciona la ley que amplía el derecho al voto para todos los hombres mayores de edad.

En los estrechos círculos intelectuales, el Centenario fue la ocasión para realizar un balance acerca de la constitución de la República liberal tal como había sido proyectada por la Generación del ‘37 y especialmente por Alberdi. La literatura histórica y política clásica caracteriza este período como “de la República posible a la República verdadera” (1997). El balance a realizar consistía en sopesar los logros materiales producidos por la inclusión de la Argentina al mercado mundial como exportadora de materias primas con el conflicto social generado por la desigualdad originada en la nula política pública de justicia social.

La principal cuestión a resolver por el régimen en cuanto a conflicto social era la migración. Fomentada fuertemente por el pensamiento liberal autóctono -fundamentalmente por Alberdi- y el régimen roquista, la migración de componentes europeos tenía por objetivo desplazar -o en algunos casos directamente sustituir- a las clases populares argentinas. Dado que las masas argentinas eran vistas como “barbarie” era necesario atraer elementos de la “civilización”. Se suponía que la incorporación europea conformaría por transmisión sanguínea y ósmosis cultural una nueva composición social más dócil en términos políticos y más laboriosa socialmente. Sin embargo, el resultado fue dispar ya que arribaron a la Argentina las poblaciones del sur y del este europeo en vez de los norteños considerados industrialistas. Así, la sustitución del criollo por españoles, italianos, europeos del báltico y judíos askenazis no resultó ser lo esperado por las clases dirigentes liberales. No solamente esperaban otro origen de los migrantes sino que también con ellos llegaron a la Argentina las ideas y las prácticas políticas del anarquismo y del socialismo. Éste último pudo finalmente incorporarse al régimen roquista -incluyendo la votación del primer diputado nacional socialista de América-, pero el anarquismo se mantuvo siempre distante de cualquier acuerdo político haciéndose fuerte en las primeras organizaciones sindicales argentinas.

Frente a esta situación, el régimen roquista -sin importar efectivamente quién fuera el presidente de turno- presentaba dos respuestas caracterizadas por sendos hombres protagonistas de la época. Miguel Cané (1851-1905) -Senador Nacional por la Capital Federal durante el segundo gobierno de Roca y Ministro de Relaciones Exteriores y del Interior del gobierno de Sáenz Peña- defendía la solución represiva: de su autoría es la Ley de Residencia que permitía la deportación de inmigrantes. Joaquín V. González -Ministro del Interior y de Justicia e Instrucción Pública durante el segundo gobierno de Roca- confiaba en el reformismo para incorporar a las masas migrantes a la vida nacional. Con este objetivo y en base al Informe de Juan Bialet Masse (1846-1907) sobre la situación laboral argentina, presentó un proyecto de ley de reforma del trabajo -conocido justamente como “Ley González”- con la incorporación de varios derechos básicos -como la jornada de 8 horas y el descanso dominical. El proyecto fue finalmente rechazado en el Congreso Nacional. Que las dos posibles respuestas institucionales fueran apadrinadas por dos personajes principales de la época y del régimen roquista da cuenta de los balances del régimen conservador liberal que podía incorporar como Ministro a González aunque le rechazara el proyecto en el Congreso.

En este marco, se empiezan a plantear y desarrollar discursos restauracionistas de un nacionalismo perdido o extraviado. Algunos de estos discursos son más inclusivos, como el de Rojas en su ya citado Blasón de Plata (1912) en donde creó el concepto “indianismo”. También son parte de este tipo de discursos las propuestas educativas del propio Rojas La restauración nacionalista (1909) y Didáctica (1910) de Lugones. Otros, por el contrario, aparecen más extremos, como el de algunas entradas del diario de Gabriel Quiroga cuando postula la necesidad de una guerra contra el Brasil para frenar la migración y unificar al pueblo argentino detrás de una causa común (2001, 101-104).[8]

Más allá de estas posibles soluciones a la cuestión restauracionista, este malestar cultural se manifiesta individualmente en cierto “dandismo neurasténico” en el que recae el personaje creado por Gálvez (2001, 29). Esta neusrastenia es producida por un vacío existencial correlativo al excesivo materialismo del bienestar económico, que aunque percibido realmente sólo por una minoría es visto por la intelectualidad como un mal social. Este malestar es interpretado como la consecuencia ineludible del positivismo que, como matriz de pensamiento, permeó en términos teóricos los gobiernos conservadores en lo político y liberales en lo económico que se dieron en Argentina y en Latinoamérica desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Dice al respecto Quiroga en su diario:

“El orgullo de riquezas presentes y de probables glorias materiales nada tiene de común con el patriotismo y es condición del espíritu superficial. El patriotismo es un sentimiento profundo que, teniendo mucho de irrazonado, se confunde con el instinto. Por esto, solo existe realmente en los pueblos de alma propia, donde el tipo de hombre es producto genuino del suelo, de la raza y del ambiente.” (2001, 86-87)

Un programa para la literatura argentina

En buena medida, la escritura galveciana es una literatura contra el positivismo. Esta reacción tuvo su capítulo filosófico en la elaboración del existencialismo a partir de la década de 1920 y fundamentalmente en la década de 1930. También en términos políticos, frente al positivismo cosmopolita se le opuso el “tradicionalismo” -nombre que prefería Gálvez- o nacionalismo.

En este marco se desarrollan las dicotomías planteadas por Gálvez en El diario de Gabriel Quiroga. Opiniones sobre la vida argentina (1910) y que luego se transformaron en tópicos clásicos de este tipo de literatura: en el orden temporal, un ayer heroico y un presente decadente; en el orden idealista, un espiritualismo deficiente pero requerido frente a un materialismo vacuo; en el orden existencial, una vida auténtica contenida en ese espiritualismo minoritario y la inautenticidad de las masas materialistas; en el orden político, un nacionalismo perdido y un cosmopolitismo extranjerizante. En esta última dicotomía estriba la preferencia del autor por el término “tradicionalismo” antes que “nacionalismo”: efectivamente, lo tradicional apela a lo pasado (2001, 200). Obviamente, en el caso argentino, a estas dicotomías se las subsume a la disyunción fundante de civilización y barbarie. Sobre esta cuestión dice Gabriel Quiroga en su diario:

“En Buenos Aires hay civilización pero no cultura. Estos términos indican cosas desemejantes. La cultura poco tiene que ver con los cereales y los frigoríficos y deriva de necesidades espirituales y no materiales.” (2001, 98)

Asimismo se repite la diferenciación entre lo ficticio y lo real -tema que en filosofía trabajaron los existencialistas Miguel de Unamuno (1864-1936), José Ortega y Gasset (1883-1955) y en el ámbito argentino se encuentra presente en Política británica en el Río de la Plata (1940) de Scalabrini Ortiz y en el propio Rodolfo Kusch en su La seducción de la barbarie. Análisis herético de un continente mestizo (1953).

Gálvez incorporó en El diario de Gabriel Quiroga. Opiniones sobre la vida argentina (1910) estas oposiciones agregando literariamente la diferencia entre una Patria Vieja que se sostiene dificultosamente en las provincias contra la ciudad de Buenos Aires, en donde cunde el cosmopolitismo y el materialismo. Pero a su vez, el autor distingue también entre las provincias litoraleñas -ya contaminadas por Buenos Aires- y las provincias interiores o mediterráneas. Por lo tanto, la propuesta política y cultural es justamente provincializar el país.

“En España fue la región central, es decir Castilla, la que unificó a todo el país imponiendo a las demás comarcas su espíritu, su idioma, su gobierno y sus leyes. Entre nosotros sucede lo contrario. Buenos Aires, hasta ayer el único puerto marítimo de la república, está unificando al país: en su carácter cosmopolita, su materialismo escéptico, sus costumbres de pueblo sin personalidad y su moral canallesca de ‘ciudad tentacular’.” (2001, 90)

El personaje ficticio Gabriel Quiroga realiza el mismo viaje de autoconocimiento que Manuel Gálvez: ambos fueron a Europa y pudieron comprender mejor lo propio desde la lejanía externa; luego viajaron por el interior del país para hallar en las provincias interiores la Argentina que todavía pervive en las tradiciones.

“¡Cuánto más bellas y más nobles son algunas ciudades de provincias, ésas que Buenos Aires desprecia, pero que tienen fisonomía propia y alma argentina!” (2001, 93)

Más adelante, en un arrebato de vitalismo vernáculo, dice Gálvez a través de Quiroga:

“(…) uno se siente aquí más en contacto con la vida, con la naturaleza, con Dios. Un panteísmo dulce y sereno nos engrandece a nuestros propios ojos. Y hasta la muerte misma es aquí más benigna, sin duda porque las montañas nos habitúan a su presencia en imagen.” (2001, 145)

Y finalmente, desdeñando de toda metáfora poética, escribe: “El provinciano tiene una profundidad espiritual de que carece el porteño.” (2001, 147).

Sin embargo, a pesar de las dicotomías planteadas, la programática galveciana de una nueva novelística argentina no profundiza en los opuestos sino en cierta integración. Éste es el corazón de El diario de Gabriel Quiroga. Opiniones sobre la vida argentina (1910). Es por esto que tiende a la confusión la lectura de Gramuglio.

“No obstante, la novedad del texto reside en el modo como rearticuló la fórmula sarmientina, porque sin limitarse a la sola inversión del valor de los términos, los redistribuyó en relación con el carácter nacional, esto es, tradicional, que atribuía no solamente a los espacios simbólicos (Buenos Aires, el Litoral, las provincias interiores) sino además a las figuras y fuerzas políticas del pasado (Rosas, Sarmiento, Alberdi, y sobre todo federales y unitarios). La corrección del programa liberal que suponían estas configuraciones quedó sintetizada en la nueva fórmula propuesta para revertir los resultados de la prescripción alberdiana ‘gobernar es poblar’: ‘En la hora presente, gobernar es argentinizar’.” (2001, 39-40)

Esta conclusión de Gramuglio no recupera el programa final expuesto por Gálvez en El diario de Gabriel Quiroga. Opiniones sobre la vida argentina (1910). El autor no se limitó a invertir el valor de los términos de la fórmula sarmientina, lo cual sería recuperar lo bárbaro y negar lo civilizado; ni tampoco enaltece lo bárbaro para ponerlo en el lugar de lo civilizado ni subyuga lo civilizado para ubicarlo en la barbarie. Por el contrario, Gálvez apuesta por una “literatura nacional”. Es aquí donde se puede percibir un programa diferente.

Después de describir en su entrada del 8 de noviembre 1909 a los dos grupos de literatos que componen la escena artística de su tiempo, “los que hacen literatura europea” y “los escritores llamados criollos”, Gálvez lanza su apuesta programática literaria:

“Las nuevas generaciones literarias, introduciendo los procedimientos simples y naturales del simbolismo, han concluido con la literatura meramente bárbara y rural, que predominaba sobre las tendencias románticas y retóricas. Y también han concluido con éstas. Ellos empiezan a realizar literatura nacional bajo formas cultas y literarias, y entienden por literatura nacional no sólo aquello que toma por asunto el campo y el gaucho sino también la provincia, el suburbio, la clase media, la ciudad y en definitiva todas las expresiones de la vida argentina y de la conciencia nacional. La labor de estos jóvenes es de un inmenso valor.” (2001, 178)

El disgusto de Gálvez por la literatura criollista -si se toman las opiniones de su personaje ficcional como propias- se dejan notar en el diario en la entrada del 23 de septiembre de 1907 cuando critica a Echeverría, Marmol, Andrade y Cané. Ese mismo año, hace decir a su personaje de ficción lo avanzados que están los argentinos en su “europeización” (2001, 116) ironizando sobre el cumplimiento de la prédica de Sarmiento y Alberdi:

“Tanto nos dijeron que en efecto nos convencimos de que éramos unos bárbaros y con una admirable tenacidad nos pusimos en la tarea de hacernos hombres civilizados.” (2001, 116)

De Sarmiento dice que “llevaba toda la barbarie de su tiempo” y que sin la intervención de la cultura hubiera terminado como un “caudillo” (2001, 125). Es decir, lo piensa como un hombre atravesado tanto por la civilización como por la barbarie. De Alberdi, en cambio, dice en la entrada del 5 de febrero de 1908 que negaba lo americano, que “para él, era el indio.” (2001, 127). Y que todo lo que no era europeo en América era “salvaje” (2001, 127). Así leído, Alberdi es pensado como el autor fundamental de la división en consonancia a lo dicho por Kusch.[9]

Gálvez se ríe tanto de los que desarrollaron una literatura bárbara como de aquellos que pregonaron la civilización. Se puede observar entonces que el autor se encuentra más cerca del ideal kuscheano de integración manifestado, paradójicamente, por Sarmiento que de la abstracción parcializadora de la realidad nacional de Martínez Estrada. Es dable pensar que siendo Gabriel Quiroga el alter-ego del autor, las “nuevas generaciones” a las que alude, hace referencia a sí mismo y a su generación, expresada artísticamente en su libro El mal metafísico (1916). Es así que el sintagma alberdiano que Gálvez transformó de “gobernar es poblar” a “gobernar es argentinizar” no sólo alude a un tradicionalismo sino también a un programa futuro que el mismo autor está dispuesto a cumplimentar en su propia literatura expresando en su novelística la vida argentina.

Conclusiones

La obra de Rodolfo Kusch sigue abriendo puertas. Más allá de ciertas versiones parcializadas de su obra, aquí se demostró que la interpretación estética de la literatura argentina realizada por el filósofo porteño puede mostrar una lectura coherente de textos que él mismo no cita. No obstante, es bastante probable que Kusch haya leído a Gálvez, dado el éxito editorial del literato –aunque fue un éxito posterior a su primer libro.

En esta interpretación kuscheana, Gálvez aparece más cercano a la comprensión sarmientina que a la martinezestradiana en cuanto a que la búsqueda se orienta más a la integración del ser argentino que a la opción por un disyunto en la dicotomía entre civilización y barbarie. Está integración, luego, Kusch la encontró en el concepto “estar” en términos filosóficos. En Gálvez esa integración es una apuesta por una expresión artística que contemple toda la vida argentina superando las perspectivas de la literatura criollista e ilustrada. Sería motivo de otro trabajo mucho más profundo constatar si Gálvez fue fiel a este programa y se mantuvo siempre cercano al ideal integrador que Kusch vislumbra en la literatura de Sarmiento. Las biografías escritas por Gálvez son una señal en este sentido.

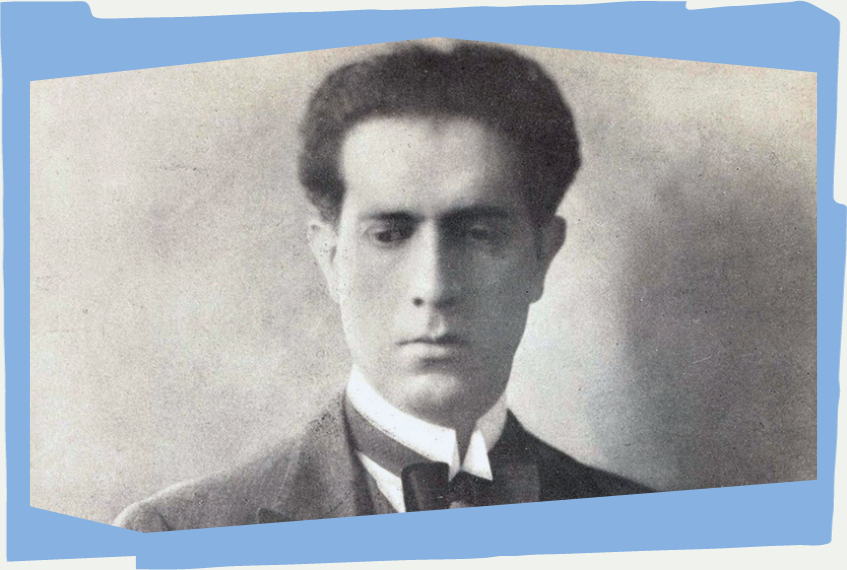

Imagen: Manuel Gálvez. Fuente: www.elenamorado.com

[1] Por supuesto que se encuentran diferencias entre estos autores. Mientras Muzzopappa distingue el nacionalismo de Ricardo Rojas del de Manuel Gálvez –el del primero, aún inscrito en su teoría en los marcos del proyecto liberal de la década de 1880 y el del segundo en claro rompimiento con el mismo-, Payá y Cárdenas los unifican como autores hermanados en la iniciación de la misma corriente.

[2] Ni Hernández Arregui ni el autor desconocen la ambigüedad que esta frase puede entrañar. Efectivamente, para algunos autores, la “literatura nacional” se inicia con el Martín Fierro (1872) o incluso mucho antes, en la época colonial.

[3] Después de la publicación de Imperialismo y cultura (1957), el autor mantuvo correspondencia con el escritor aludido en su obra. Las epístolas manifiestan un respeto mutuo a pesar de las diferencias ideológicas.

[4] En este punto sobre los “temas helénicos” y de los “temas hindúes” hay una clara referencia de Kusch a Astrada.

[5] Tal vez en esta alusión a la soledad se encuentra una crítica implícita a El hombre que está solo y espera (1931) de Raúl Scalabrini Ortiz (1898-1959).

[6] Kusch no aclara en este pasaje a qué se refiere específicamente. Sin embargo, 1943 es el año en el que el grupo de oficiales reunidos en el GOU destituye al presidente Ramón Castillo (1873-1944) y comienza el ciclo político del peronismo.

[7] No todos los textos de esta época están publicados aún, pero entre las Obras completas editadas por Fundación Ross y los textos sueltos que aparecieron en diversas publicaciones se puede reconstruir el siguiente corpus: “Propuestas para el seminario de cultura nacional”, “Seminario de Cultura nacional”, “Cultura y liberación”, “Gestores populares”, “Encuentro de escritores en Necochea”, “Mecanismos de distorsión del proceso cultural argentino” y “Cultura y época”, “La cultura y el mar” (Valdés Norambuena, (2013, 308-311).

[8] Tal vez el último exponente de este “nacionalismo restauracionista” haya sido Astrada en El mito gaucho (1948).

[9] Muzzopappa en su artículo también presenta como uno de los elementos fundamentales de este primer libro de Gálvez su “anti-alberdianismo” (2018). Gálvez fue muy categórica contra el inspirador de la primera constitución argentina: “Era un espíritu europeo y tenía toda la pedantería y toda la ingenuidad del perfecto unitario. Pensador mediocre, carecía del sentido de la realidad y de todo método empírico. Era un retórico; no sentía el espíritu de la patria e incapaz de comprender el alma americana, la negaba. Su literatura de pacotilla y su filosofía de editorial encontraron admiradores que, para desgracia del país, pusieron en práctica sus imprudentes ideas.” (2001, 130)

Bibliografía

Botana, N. & Gallo, E. (1997), De la República posible a la República verdadera (1880-1910), Buenos Aires: Ariel.

Galasso, N. (2012), Historia de la Argentina, Tomo II, Buenos Aires: Colihue.

Gálvez, M. (2001), El diario de Gabriel Quiroga. Opiniones sobre la vida argentina, Avellaneda: Taurus.

Gálvez, M. (2010), El mal metafísico, Buenos Aires: Docencia.

Gramuglio, M.T. (2001), “Estudio preliminar”. En Gálvez, M. El diario de Gabriel Quiroga. Opiniones sobre la vida argentina, Avellaneda: Taurus.

Gramuglio, M.T. (2013), Nacionalismo y cosmopolitismo en la literatura argentina, Rosario: Editorial Municipal de Rosario.

Hernández Arregui, J.J. (2005), “Capítulo II. El imperialismo y la literatura nacional”. En Imperialismo y cultura, Buenos Aires: Peña Lillo y Ediciones Continente.

Kusch, R. (2007a), Obras completas, Tomo I, Rosario: Fundación Ross.

Kusch, R. (2007d), Obras completas, Tomo IV, Rosario: Fundación Ross.

Luna, F. (1990), Soy Roca, Buenos Aires: Planeta.

Muzzopappa, H., “El nacionalismo argentino y sus diversas configuraciones. Ricardo Rojas y Manuel Gálvez”. En Lértora Mendoza, C. (2018), Política, educación y sociedad en la filosofía argentina del siglo XX, Buenos Aires: FEPAL.

Payá, C y Cárdenas, E. (1978), El primer nacionalismo argentino en Manuel Gálvez y Ricardo Rojas, Buenos Aires: A. Peña Lillo.

Valdés Norambuena, C. (2013), La geocultura en el pensamiento de Rodolfo Kusch. Notas para la reconfiguración de una historicidad latinoamericana (Tesis de Doctorado), Centre de Philosophie du Droit, Université Catholique de Louvain, Lovaina.