“Un argentinismo criollo popular, un nacionalismo ‘desde abajo’ impuso su tónica general, venciendo en muchas oportunidades las corrientes extranjerizantes, las desviaciones españolistas, afrancesadas y pro-inglesas que impregnaban los sentimientos

y las ideas de los sectores dirigentes de entonces.”

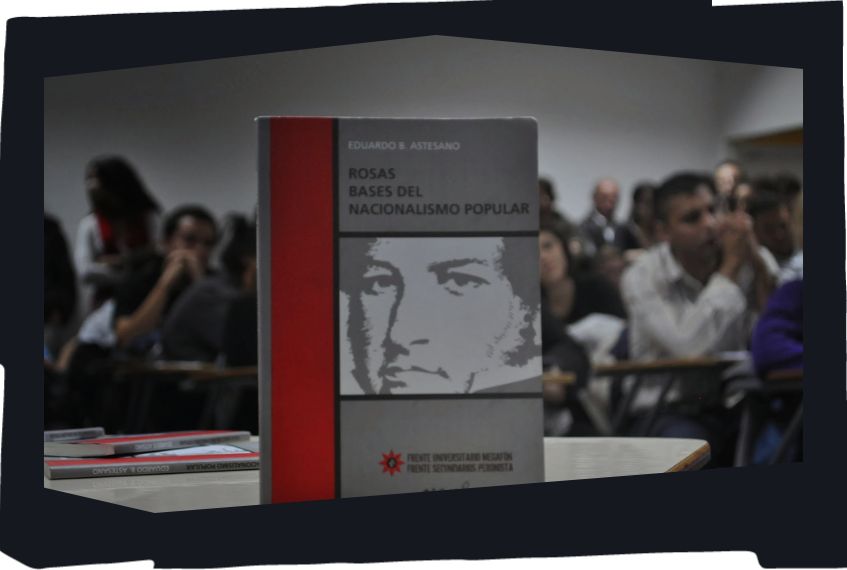

Eduardo B. Astesano, “Rosas. Bases del nacionalismo popular”,

A. Peña Lillo, Buenos Aires, 1960, pág. 69.

I. Introducción

Juan Manuel de Rosas ha tenido una recepción equívoca y compleja dentro de la historiografía argentina, y especialmente dentro del pensamiento de la izquierda. Partiendo de una concepción marxista influida por el positivismo spenceriano, que identificaba el progreso con la primacía de la población “blanca”, Juan B. Justo, José Ingenieros y otros fundadores del Partido Socialista (PS) reformularon la dicotomía sarmientina de “civilización y barbarie” en términos de “capitalismo versus feudalismo”. Dentro de este forzado esquema, Rosas –al igual que Artigas— encarnaba el atraso feudal heredado del tiempo de los Borbones, mientras que Rivadavia y Mitre impulsaban el avance del capitalismo hacia una sociedad (hipotéticamente) “moderna”. Sobre tales premisas evolucionistas, y dado que –siguiendo la ciencia de Marx— la plena realización del capitalismo era una condición previa para saltar al socialismo, la noción de “etapas necesarias de desarrollo” llevó primero a socialistas y prontamente a comunistas a adherir al canon mitrista de la historia (Chumbita, 2017, págs. 18-19). A la par, compenetrados con la idea del progreso universal y la recusación del patriotismo, los partidos “internacionalistas” mitromarxistas, al igual que los nucleamientos políticos liberales a los que les eran funcionales, vieron en los movimientos de masas del siglo pasado la reedición agiornada del rosismo o acaso la versión argentina del fascismo, y combatieron por izquierda tanto al yrigoyenismo radical como al “populismo” peronista (Chumbita, 2006, págs. 77-99). En oposición a esas premisas antinacionales, y la interpretación de esa izquierda cosmopolita de los orígenes del Estado y las luchas políticas subsiguientes, un sector del campo político e intelectual de la propia orientación socialista —de la cual Manuel Ugarte será un precursor (El porvenir de América Latina, 1911)— desde los años 30 buscó articular el marxismo con una visión nacional-popular, antiimperialista y americanista, oponiéndose tanto al liberalismo oligárquico como al enfoque eurocéntrico del marxismo clásico que, como puntualizamos, no comprendía las condiciones nacionales y populares de América Hispana (Spilimbergo, 1960, pág. 26; 82).

Sumándose al debate por la revisión de la versión liberal, para esta corriente político-intelectual que pone el énfasis en la lucha por la liberación nacional y la unidad de América Hispana con un horizonte socialista, Rosas no es un mero caudillo autoritario, sino una figura de resistencia al imperialismo inglés y a los intereses oligárquicos porteño-bonaerenses que querían fragmentar el país y abrirlo al libre comercio: al inscribirse en la corriente del revisionismo histórico, la izquierda nacional cuestionará la versión de la historia escrita por Mitre y otros intelectuales masones que demonizaron a Rosas como “tirano”, “sanguinario” o “bárbaro”. Para Jorge Abelardo Ramos, Juan José Hernández Arregui, John William Cooke y Eduardo B. Astesano, entre otros autores que desde los años 40 apelarán a las lecciones de los líderes de la Revolución Rusa, Lenin y Trotsky, sobre el imperialismo y la legitimidad de la lucha de las nacionalidades oprimidas, este relato oficial oculta la verdadera lucha de clases y el conflicto entre nación e imperio. Sostendrán que el liberalismo oligárquico no propulsaba el desarrollo capitalista nacional sino la subordinación a las potencias noratlánticas, lo cual explica las luchas de resistencia a la instauración de un estatuto neocolonial, desde los alzamientos indígenas y las montoneras federales hasta los movimientos democráticos y obreros que se expresaron en el yrigoyenismo y en el peronismo. Asimismo, los historiadores de esta orientación pusieron énfasis en la identidad de los pueblos sudamericanos como una gran nación fragmentada por las fuerzas centrífugas que generaba el imperialismo angloparlante: “La unidad hispanoamericana no es un ideal, sino una comprobación histórica” (Hernández Arregui, 1963, pág. 277); “La historia de los argentinos se desenvuelve sobre un territorio que abrazó un día la mitad de América del Sur. ¿De dónde proceden nuestros límites actuales? […] Somos un país porque no pudimos integrar una nación y fuimos argentinos porque fracasamos en ser americanos” (Ramos, 2012, pág. 11). En este trabajo nos referiremos a los aportes en la “cuestión Rosas” que realizara el cordobés Eduardo B. Astesano (1913-1991), quien, concierne destacar, transitó de un marxismo tradicional hacia una perspectiva inspirada en el socialismo y el nacionalismo.

Abogado por la Universidad del Litoral de Santa Fe, primeramente militante del PC argentino en la década de 1930 y luego miembro del grupo “autocrítico” de Rosario, fue expulsado del partido en 1947 tras impulsar una interpretación antiimperialista disidente a la de Moscú y propicia al peronismo. En 1949, Astesano participó en la fundación del Movimiento Obrero Comunista (MOC), junto a Rodolfo Puiggrós, también expulsado del colectivismo stalinista, y se aproximará cada vez más al movimiento emergente en torno de la figura de Juan Perón, participando en el Instituto de Estudios Económicos y Sociales vinculado al gobierno peronista (CeDInCI, s.f.). Con el golpe de estado de 1955, el MOC se disuelve, tras lo cual Astesano prosigue su militancia en la resistencia peronista y enfrenta al gobierno de facto de Aramburu y Rojas en publicaciones como Columnas del Nacionalismo Marxista (1957), que sacó solamente tres números: abogaba por un espacio de discusión entre nacionalistas y marxistas en busca de una síntesis superadora (Gascó, s.f.). Director de la revista Relevo en los ´60, en su última etapa articulará marxismo, peronismo e indianidad (David, 2024). Entre sus numerosos libros de revisión histórica (Nacionalismo histórico o materialismo histórico , de 1972, La nación indoamericana, de 1985, etcétera), se destacará su estudio Rosas: Bases del nacionalismo popular (1960) —una visión original del Restaurador de las Leyes, a quien abordó desde una óptica crítica y no sólo como un caudillo-estanciero, sino como un estratega político y militar inserto en procesos sociales y económicos clave para la estructura de una Confederación Argentina soberana, de la cual era encargado de las Relaciones Exteriores—, cuyo análisis constituye el cuerpo central de este documento.

II. Quién era Rosas para la izquierda nacional hasta Astesano

De manera compendiada, podemos señalar que, a partir de la revisión del relato mitrista que se fue fijando en sus estudios el objetivo de reconstruir el pasado de la “nación Argentina”, la izquierda nacional interpreta a Rosas como figura antiimperialista. En ese sentido, la corriente lo reivindica como defensor de la soberanía nacional (bloqueo francés de 1838 y Guerra del Paraná de 1845), continuador de una tradición federal y popular (Pacto Federal de 1831, además del costumbrismo/tradicionalismo rosista), y opositor al proyecto liberal, elitista y extranjerizante de Mitre, Sarmiento y Rivadavia (reparto de la tierra desde 1832, Ley de Aduanas de 1835) (Recalde, Godoy, & Recalde, 2017). Abundando, para el revisionismo de izquierda Rosas era un importante estanciero, y su poder político y económico estaba fuertemente vinculado a la tierra y la producción agropecuaria. Pero Rosas no sólo no es un dictador reaccionario, sino que es un líder popular paradigmático en la construcción de un proyecto nacional: Rosas anticipa luchas y tensiones que luego se repetirán en el siglo XX, por lo tanto la faena llevada adelante por Rosas es fundamento de un tipo de nacionalismo popular. Si desde las izquierdas más ortodoxas han criticado esta lectura, condenando duramente el gobierno de Rosas por su “autoritarismo”, la “represión política” y la “concentración de poder en Buenos Aires”, constituyendo el rosismo un régimen “conservador” que no promovía la “justicia social” ni la “igualdad”, la izquierda nacional, asumiéndose como legataria de la tradición historiográfica nacional y popular argentina, insistirá en su análisis de Rosas como un caudillo federal que gobernó Buenos Aires con un enérgico liderazgo y el uso de la fuerza para mantener el orden y la defensa de la autonomía provincial. Consideraban que su afán federalista, como hombre fuerte de la Confederación Argentina, a pesar de sus contradicciones, representaba una alternativa al proyecto unitario, asociado al elitismo y la dependencia de las potencias a las que Rosas ordenó combatir. Alza la memoria Ramos: “Mientras el Imperio pretendía imponer el libre comercio por la fuerza, Rosas resistió con dignidad y se convirtió en el símbolo de la independencia nacional. Su lucha no fue por el puerto de Buenos Aires, sino por la integridad de una patria asediada” (Ramos, 2012, pág. 19). El Colorado, que dirigirá desde 1962 el Partido Socialista de la Izquierda Nacional (PSIN) continuando a su predecesor el Partido Socialista de la Revolución Nacional (PSRN), fundado en 1953 y disuelto en 1955, además juzgaba el rol de Rosas destacando que “rechazó las exigencias del comercio importador y del capital extranjero”, aunque reconocía que no logró “una nueva base de sustentación acorde con el desarrollo mundial del capitalismo”, pues su nacionalismo estaba condicionado por “la clase saladerista” en cuyos límites se movía (Ramos, 2012, pág. 128). También, el uruguayo Vivian Trías coincidía en marcar esa limitación del rosismo que, no obstante jaquear y combatir con eficacia la “satelización colonial”, no logró romper la dependencia de los estancieros respecto a los intereses británicos, incubando así su propia derrota. Profundizando sobre la política agraria rosista, Trías señalará que Rosas trató de impulsar la pequeña propiedad y afincar a los paisanos y los gauchos, aunque las mayores facilidades se otorgaron a los grandes estancieros, mas muchos de ellos terminaron por volcarse contra Don Juan Manuel, su benefactor:

Rosas nunca se desprendió totalmente del cordón umbilical que lo unía a su clase, su política agraria consolidó y ensanchó el poder económico del latifundismo y, por consiguiente, mantuvo lozanos los fundamentos de su gravitación política. Tanto es así, que, como veremos, cuando entre el Restaurador y la clase de los hacendados se abrió una brecha demasiado honda, éstos lo abandonaron y precipitaron su caída (Trías, 1987, págs. 100-101).

No obstante, frente al desmembramiento inducido por potencias externas, Trías concluyó que “Rosas constituye una fase en la larga lucha de América Latina por la Patria Grande y, por ende, se incorpora al futuro que nuestros pueblos todavía esperan” (Trías, 1987, pág. 301). En cambio, la imagen que trazó Puiggrós sobre Rosas oscilaba entre ambigua y negativa. El federalismo rosista, aseveraba, no fue más allá de la defensa de la autonomía de la provincia que poseía el puerto único, instrumento del avasallamiento de las demás; el dictador tiranizó al pueblo, reduciendo el presupuesto de la educación para aumentar el de la policía; “la patria de Rosas no era la nación sino la estancia” (Puiggrós, 1944) es una simplificación que no capturaría la complejidad de la visión de Rosas sobre la patria. Si bien Rosas tenía una fuerte conexión con la estancia bonaerense y su entorno, su proyecto político y su idea de la patria abarcaban mucho más que eso: el primer Puiggrós sería la gran excepción entre los revisionistas de izquierda al considerar a Rosas como un conservador representante de los terratenientes ganaderos, clase social que impedía el avance de la historia (Puiggrós, 1940). Porque Ramos subrayará a Rosas como expresión de la soberanía nacional en la batalla de la Vuelta de Obligado y en relación a la Ley de Aduanas, que consideró una ruptura con la política librecambista que se venía aplicando desde el periodo rivadaviano, pese a que Rosas, remarcará, no va a repartir la renta de la aduana porteño-bonaerense, imposibilitando de esta manera la organización nacional. Al respecto, J. J. Hernández Arregui reparará en que un Rosas implicado con la ciudad-puerto no acompañó plenamente el desarrollo económico del conjunto del país y (…) a través justamente de la ley de aduanas (…) que de ningún modo solucionará la cuestión nacional de fondo. La facilidad con que después de Caseros las provincias fueron dominadas prueba que la economía rosista no había apuntalado las estructuras sociales del interior [que] permanecía inmovilizado en las formas atrasadas del artesanado y no de la industria manufacturera. Fue la penetración extranjera lo que Rosas retardó, y no justifica la tesis de que Juan Manuel de Rosas haya protegido al interior con criterio nacional. Está defendiendo, con amplia y utilitaria visión política, los intereses de Buenos Aires mediante concesiones parciales a los del interior. Su protección a la industria artesanal no implicaba un programa moderno, y por tanto, n podía promover el desarrollo industrial, a diferencia de lo que había acontecido en EE. UU. e incluso Paraguay, El interior nunca fue rosista. Pero Rosas, es innegable, fue más argentino que sus sucesores. (Hernández Arregui, 2004, pág. 25).

Será el propio Hernández Arregui quien, acentuando la dimensión cultural e ideológica de la lucha rosista, haga notar que

Los federales como Rosas comprendieron, frente al extranjerismo unitario, la potencia defensiva que anidaba, también por razones de clase, en las masas efectivamente federales. Y en ellas se apoyaron (Hernández Arregui, 2004, pág. 26).

Por último, a través de este fragmento, consideramos que queda expresado cómo John W. Cooke valoraba a Rosas, relacionándolo con la tradición histórica de las luchas por la independencia; el Bebe, colaborador de Columnas del Nacionalismo Marxista, veía en el Restaurador un antecedente para el nacimiento del movimiento peronista:

Una de las cosas que perdimos en Caseros fue la costumbre de escribir y pensar como latinoamericanos. Bolívar, San Martín, Artigas, Moreno, Monteagudo, Rosas, etc., todos escribían y opinaban como ‘americanos’. Después de la caída de Rosas, eso terminó: como semicolonias, los países perdieron ese sentido americano. Recién reapareció con Yrigoyen, aunque sin poder pasar de su contenido romántico y verbal a una acción práctica (Perón & Cooke, 1994, pág. 220).

Presentada esta selección de lecturas rosistas de la izquierda nacional, en especial acerca de Rosas y los sectores rurales, criollos y federales que resisten el poder liberal-portuario; Rosas como continuidad de Artigas y posible antecedente de Perón, en tanto es un líder de esa genealogía nacional, de ahí que sea una amenaza al orden liberal dependiente; y Rosas como símbolo de la defensa de la unidad nacional que trabaja en realidad en pos de la unidad del ex Virreinato frente a la fragmentación promovida por el imperialismo, atenderemos los aportes de Eduardo B. Astesano a la comprensión del personaje histórico, su época, su gobierno y su legado.

III. Eduardo B. Astesano y su examen del rosismo

Eduardo B. Astesano organiza su Rosas. Bases del nacionalismo popular (1960) en cuatro partes: Teoría de la revolución nacional, El capitalismo, La Nación y El pueblo. El autor, como hacen sus contemporáneos de la misma corriente, toma elementos del marxismo para encuadrar su análisis de Rosas junto con su resonancia política e histórico social, pero destaca en Astesano, como veremos, la originalidad con que los adapta a la realidad argentina y nuestroamericana de principios y mediados del siglo XIX: Rosas como expresión de un capitalismo agrario nacional incipiente con apoyo de masas rurales; la idea de “dictadura progresista” como forma legítima de gobierno plebiscitario con base popular; el rol del trabajo asalariado y la acumulación de capital; la integración de categorías económicas y sociales con símbolos políticos, operación que le permite anticipar en el rosismo el nacionalismo revolucionario que luego cristalizará en el peronismo —para Astesano, Perón fue un líder que expresaba al “pueblo” en su lucha contra las élites y el imperialismo—, son algunos de los rasgos centrales de su enfoque.

III. 1. Teoría de la revolución nacional en Rosas. Bases del nacionalismo popular

En Teoría del desarrollo nacional (págs. 7-18), Astesano articula una visión del proceso histórico argentino (y sudamericano) como una lucha por la constitución de una nación independiente y soberana, en tensión constante con proyectos de dominación externa e interna. Esta parte funciona como el fundamento teórico-estratégico de su lectura del rosismo. Astesano define a la nación no en términos étnicos, culturales o jurídicos, sino como una categoría histórica en proceso de constitución. La nación no está dada de antemano: se construye en lucha, en particular frente al colonialismo y al imperialismo. El proceso de desarrollo nacional implica romper con la dependencia externa y organizar internamente las fuerzas productivas y políticas. Rosas representa un momento clave en este proceso, en tanto logra articular políticamente a las provincias y resistir la injerencia extranjera. Astesano plantea una periodización del desarrollo nacional, que se puede entender en tres grandes momentos.

A) Economía mercantil con rasgos de economía natural (Astesano resume: de producción para el propio consumo, es la etapa colonial hasta el comercio libre de virreyes de signo liberal (sic), las invasiones inglesas, el levantamiento de Mayo y el periodo rivadaviano):

(…) la gran masa de los productos-mercancías estaban controlados por la burguesía comercial de los poblados. La economía mercantil era el rasgo predominante. Sin embargo, en la región norteña, en las pampas semi desiertas, entre la indiada, subsistían todavía productores aislados, que cultivaban, cuereaban, tejían o amasaban para el uso familiar, e intercambiaban solo en forma muy accidental (pág. 7).

B) Economía mercantil con rasgos de economía capitalista (etapa en la que Rosas impide la recolonización británica-francesa y sienta las bases de un desarrollo autónomo, aunque sin lograr completarlo; ante este panorama, nuestro país quedó estructurado para servir al capital extranjero, especialmente al británico, a través del modelo agroexportador. Astesano concluirá que Rosas combate la dependencia mediante medidas de soberanía económica, como el control de la aduana porteña y la resistencia al libre comercio impuesto):

La revolución social, que significa en un país el paso de la economía natural, de producción para el propio consumo, a la economía mercantil de producción para el mercado, se había consumado en esta etapa. Pero al mismo tiempo apareció una nueva forma de producción para el mercado, más avanzada (ya conocida en Europa) con la cooperación de muchos obreros bajo el mando del mismo patrón, la producción capitalista (pág. 8).

C) Etapa de consolidación nacional-popular (aún incompleta en los ‘60, Astesano la ubica después de la Guerra del Paraguay, las primeras inversiones del capital foráneo, el crecimiento del capitalismo nacional, y la inmigración extranjera; comprende que requiere una dirección política con base popular y una economía independiente):

(…) las formas capitalistas, con salariados y patrones, rurales y urbanos, son el rasgo dominante en tanto que los pequeños productores urbanos y rurales, pasaron a ser solo un núcleo complementario de la actividad capitalista. La revolución social que significa el paso del pequeño productor al capitalismo se está consumando en esta tercer etapa (pág. 8).

Una idea central en Astesano es que el Estado nacional debe ser el instrumento del desarrollo autónomo. Rosas representa el primer intento de ese Estado interventor:

En nuestro país, la lucha contra las Invasiones Inglesas, la expansión continental revolucionaria de San Martín, las guerras civiles, el gobierno de Juan Manuel de Rosas, fueron los aspectos populares más salientes en la iniciación de nuestra propia revolución burguesa y de nuestro movimiento nacional (…) (pág. 10).

Astesano reconoce el proteccionismo rosista como un paso hacia el capitalismo:

Ninguno de los núcleos fabriles del interior creció en forma suficiente para unificar bajo su signo al país, imponiendo un camino proteccionista y de soberanía. Tal papel tuvo que desempeñarlo con menos posibilidades ideológicas y políticas la burguesía ganadera para la exportación. La unidad federal del país se concretó en el acuerdo que significó la ley proteccionista de Aduana dictada por Rosas, que reemplazó al divisionismo de las aduanas provinciales (pág. 17).

La “revolución colonial-burguesa” de Rosas (pág. 10), transformó la economía colonial mercantil en una economía mercantil con rasgos capitalistas, impulsada por saladeros y ganadería intensiva: esa fue nuestra revolución burguesa. Astesano clarifica este fenómeno: la Confederación Argentina accedía a un estadio capitalista bajo condiciones de dependencia agroexportadora. El papel central lo tendrán el saladero y la ganadería como punta de lanza de una empresa capitalista rural, generando acumulación originaria de capital para consolidar la burguesía agraria nacional frente al imperialismo y las élites urbanas. Asimismo, Astesano plantea que el desarrollo nacional (págs. 16-18) no puede sino pensarse en términos estrictamente proteccionistas. Será Rosas quien impulse un capitalismo agrario con funciones estatales diseñadas para favorecer el mercado interno y la acumulación regional: el Estado rosista actuó para proteger el incipiente capital local, fomentando regulación económica y medidas proteccionistas frente a intereses británicos y porteños:

La contradicción entre libre cambio y proteccionismo estuvo presente en todo nuestro proceso nacional, siendo el libre cambio por lo general el aspecto dominante, en tanto la burguesía portuaria tuviera el control del poder. El proteccionismo aparece con los gobiernos anti liberales y populares para proteger las formas tradicionales del trabajo argentino (pág. 18).

III. 2. El Capitalismo en Rosas. Bases del nacionalismo popular

En El capitalismo (págs. 19-43), su objetivo principal es mostrar que bajo el gobierno de Rosas surgió una forma temprana de desarrollo capitalista agrario en la campaña bonaerense. Para ello, describe cómo Rosas consolidó la acumulación originaria a través de la distribución de tierras, ganado existente y fundación de saladeros. Mediante la protección estatal y la concentración del capital agrario, Rosas representó una transformación decisiva de la economía argentina (reitero: de una economía colonial mercantil a una economía mercantil con rasgos capitalistas). Debido a la ganadería intensiva y el saladero como motores del desarrollo económico, Astesano analiza el paso del trabajo gaucho comunitario a un esquema más asalariado y disciplinado, parte de una lógica capitalista incipiente: para Astesano, Rosas consolidó un capitalismo mercantil-agropecuario mediante políticas estatales que promovían la acumulación capitalista agraria, e interviniendo en la concentración de tierras y ganado, activando así la dinámica de la renta de la tierra como fuente de capital. Según Astesano, el saladero se convierte en símbolo del capitalismo rural, generando una acumulación originaria de capital, en tanto las estancias y la tierra comienzan a funcionar como capital productivo, no solo propiedad. Por ende, caracterizará a Rosas como quien asienta las bases para la conformación de una burguesía nacional y de un proletariado rural:

Con la generalización de los saladeros en la época de Rosas, se transforma la estancia incorporando un gran número de brazos dando una mayor estabilidad económica a la población rural que pasa lentamente a ocupar el lugar histórico de clase obrera (pág. 27) [en negritas en original].

El autor destaca que Rosas fue el propulsor de un capitalismo basado en la organización productiva de la estancia y el trabajo asalariado en la campaña: el caudillo promovió un mínimo orden productivo que permitía la acumulación de trabajadores asalariados vinculados al capital agrario. Desde su perspectiva, Rosas expresó políticamente las bases del nacionalismo popular: “Partidario de la independencia económica, que imponía el proteccionismo en las aduanas provinciales cuando no podía hacerlo en la aduana de Buenos Aires, que se apoyaba en la fuerza productiva del capital y el trabajo criollo (…)” (pág. 16). Para Astesano, la contradicción principal entre los unitarios y los federales o entre el interior y Buenos Aires, era la forma concreta en que se organizó la lucha en torno al modelo capitalista agropecuario y el desarrollo capitalista fabril complementario: Astesano sitúa al Estado rosista protegiendo al capital agrario local. La mirada astesiana desarrolla la noción de Ramos de que Rosas “fue la primera expresión capitalista en la Argentina” (Ramos, 2012, pág. 118) y lo caracteriza como pionero de una burguesía nacional, propulsor de un capitalismo basado en la organización productiva de la estancia, el trabajo asalariado y la protección de las economías regionales. Aunque señala los límites del rosismo: ni la provincia de Buenos Aires ni la Confederación Argentina viraron hacia un capitalismo industrial moderno, sino que este quedó restringido al ámbito agrario-exportador, por lo que no se rompió con la dependencia colonial y no se consolidó una burguesía industrial nacional. De ahí que Rosas es el germen de un capitalismo agrario autónomo, a raíz de la organización laboral rural con salarios y control sobre la fuerza de trabajo gaucha, consolidación de las estancias como unidades de acumulación de capital, y la relación “nacional” que funda el rosismo entre economía, política y territorio, que se opone al colonialismo económico británico. En síntesis, Astesano resuelve que el nacionalismo rosista no es solo cultural o simbólico. Ocurre que si bien fue relevante, en el decir de Astesano, la revolución rosista no se extendió al desarrollo industrial ni rompió completamente la dependencia semicolonial: en todo caso, el capitalismo que emergió fue agrario-exportador, sin fomentar una burguesía industrial autónoma.

III. 3. La Nación en Rosas. Bases del nacionalismo popular

En La Nación (págs. 44-55), Astesano interpreta a Rosas como jefe de una “dictadura progresista” (págs. 44-46): autoritaria, violenta, sí, pero con legitimidad plebiscitaria por su base en la campaña provincial, los poblados del interior, el campesinado y el “ejército restaurador”, amén de contenido nacional y soberanista (págs. 28; 45-46; 50; 64):

Rosas llevó al plano político la dictadura con que habla organizado el sistema de producción en las estancias por él administradas. (…) Para rehacer una sociedad anarquizada, una nación en proceso de disociación, era necesaria la violencia que aparece así como un factor de progreso social y de cohesión nacional (pág. 46) [en negritas en original].

Astesano describe que Rosas actuó para consolidar una conciencia nacional frente a amenazas externas (ingleses, porteños liberales) e internas (indios, unitarios):

Rosas se había ubicado en otro frente de igual importancia: vencer al indio. Cuando titula su “Memoria para poblar, trabajar: y vigilar las campañas” estaba dando un rasgo de su obra que el tiempo y los acontecimientos harían política. Organizar la producción de una estancia bonaerense por entonces significaba al mismo tiempo armarse contra el indio. Sólo era posible una producción semi militarizada. Las peonadas armadas y el estanciero de espíritu militar constituyeron el camino lógico de la producción de la riqueza de cueros, carnes y lanas (pág. 45).

Este régimen era un proyecto político ocupado por articular un Estado unido. La visión astesiana profundiza en los fundamentos histórico-políticos del nacionalismo popular que Rosas habría encarnado. Rosas configuró su “dictadura progresista” desde un componente social y popular, articulando una alianza entre terratenientes, gauchos, peones rurales y clases medias emergentes, a modo de una revolución popular policlasista. A diferencia de la historiografía liberal, que ve en Rosas un obstáculo a la organización nacional, Astesano afirma que es gracias a Rosas que se forja la unidad nacional desde una perspectiva federal y popular. El autor notará el desarrollo de una antinomia central durante la época. Por un lado, Rosas y el pueblo federal, que representan la Nación real en construcción, enraizada en el territorio, la cultura criolla y las masas populares. Por el otro, los unitarios, centralistas y liberales, que encarnan la antinación: una élite extranjerizante, portuaria, aliada con intereses imperialistas (particularmente británicos). Por otra parte, Astesano dedica atención a la dimensión geopolítica del rosismo señalando como aspectos cruciales la defensa del río Paraná frente a las potencias europeas (el bloqueo anglo-francés), la soberanía sobre el territorio frente a las pretensiones coloniales, y la unidad de la Confederación como expresión de una nación continental en potencia. Así, el Rosas de Astesano resulta un precursor del antiimperialismo y del nacionalismo sudamericano, amén del constructor político e institucional de la Nación Argentina, incluso en ausencia de una constitución formal: Rosas sostiene la soberanía política argentina frente a Europa, enfrentando el bloqueo anglo-francés y, en este sentido, Rosas sostiene lo que Astesano llama una “segunda guerra de la independencia” contra franceses e ingleses (págs. 51-55; 69). ¿En qué se basa Astesano para afirmar semejantes juicios? Rosas administra las relaciones exteriores de la Confederación en nombre de todas las provincias. Rosas mantiene la independencia frente a potencias extranjeras y los unitarios pro-imperiales. Rosas actúa como eje integrador de un proyecto nacional propio, no subordinado a Europa ni al puerto de Buenos Aires. Con estas aseveraciones, Astesano necesariamente tiene que polemizar con la lectura liberal. Lo hace rechazando la caracterización mitrista de Rosas como “tirano” (pág. 68), considerando, al contrario de esa tesis, que el orden rosista fue el único que mantuvo la independencia nacional tras la disgregación del proyecto sanmartiniano-bolivariano. Por ello, Astesano acusa a los liberales de haber favorecido una nación ficticia, sin pueblo y sin soberanía. Entiende Astesano al rosismo por “nacionalismo popular” y esboza una noción de nación no étnica ni elitista, sino política y popular, articulada en torno a la autodeterminación, la justicia social embrionaria y la unidad continental futura. Astesano define el nacionalismo popular como un proceso político en el que una clase dirigente local, apoyada en sectores subalternos, impulsa un proyecto nacional contra intereses externos o extranjerizantes. El del rosismo no se trata de un “nacionalismo burgués” liberal, como el de Mitre, ni de un nacionalismo conservador pese a su propósito político, plebiscitario y disciplinador (pág. 41; 45). Es un nacionalismo de base popular, antioligárquico y antiimperialista, aunque aún no socialista. La perspectiva de nación se construye mediante el acuerdo con provincias y el litoral, articulando una federación política que formó parte esencial de la estrategia de Rosas para crear una nación autónoma y cohesionada. Mas su sistema padecía un “talón de Aquiles”:

El juego histórico de las fuerzas lo llevaron a continuar la dictadura económico-financiera centralizante. que en el fondo respondía a la tendencia general a la concentración (de toda economía mercantil y de toda economía capitalista) (…). De ese control recogió una parte no despreciable de su fuerza económica, que es tanto como decir fuerza política y militar. En este problema estaba el talón de Aquiles del gobierno de Rosas. En el manejo del tráfico comercial de los ríos enfrentó a los sectores de la burguesía de las ciudades litorales que fueron acumulando energías y levantando un programa de libertad de ríos, con el cual empalmaron con la burguesía unitaria en el exilio y las potencias coloniales marchando unidos hacia Caseros. Al mismo tiempo que cerraba el país a una mayor penetración incontrolada de las potencias coloniales, defendiendo nuestro desarrollo independiente, negaba Rosas participación a los hombres del litoral en la riqueza que surgía del tráfico exterior y en las rentas aduaneras (pág. 48) [en negritas en original].

El nacionalismo rosista funciona como categoría histórica y política que le permite reinterpretar a Rosas en clave revolucionaria dentro del desarrollo desigual del capitalismo en América Hispana, una unidad histórica truncada, que solo podrá realizar su desarrollo si avanza hacia una integración regional soberana. Rosas es visto por Astesano como encarnación de un nacionalismo agrario-popular por su lucha contra el liberalismo portuario y la élite comercial de la Buenos Aires probritánica; porque reivindica la renta aduanera como recurso nacional, discutiendo su distribución federal; y porque cuenta con la representación de las masas rurales:

La disciplina militarizada para defenderlas [a las estancias] de la anarquía de los malones, la implantó luego para la lucha contra la anarquía social. Su dictadura fue a la vez una violencia exigida ardientemente por todos los sectores sociales que iba a gobernar como un medio necesario para subsistir y más aún para progresar (pág. 46).

Astesano interpreta el rosismo como un régimen que canaliza políticamente las demandas del campo contra la ciudad liberal, Rosas actúa con sentido nacional y no solo gobierna, sino que nacionaliza al actuar en resguardo de lo propio:

La cadena que Rosas mandó tender sobre el Paraná, simbolizó (al mismo tiempo que el monopolio porteño sobre los beneficios del comercio exterior), el proteccionismo industrial, la defensa del propio desarrollo independiente, la lucha por la soberanía (pág. 52) [en negritas en original].

Para garantizar el desarrollo nacional, Rosas debe afirmar la unidad nacional desde una perspectiva federal y popular, no centralista ni elitista, y actuando como un sujeto activo en la construcción económica y cultural de la Nación: la nación en Rosas se construyó a través de una dictadura que concentró poder, promovió alianzas federales, reavivó un ethos independentista y legitimó el proyecto nacional a través del consenso popular. Todo hasta la Batalla de Morón, también conocida como la Batalla de Caseros:

El gobierno ganadero de Rosas representa un período histórico que rompe el acuerdo tradicional, que existió antes de su gobierno y después de Caseros. (…) En Caseros penetramos otra vez por el camino de la “revolución a la europea” unitaria, centralista, aristocrática, ajena al apoyo económico y político de las masas, moviéndose dentro de un nacionalismo débil de tipo liberal y extranjerizante, encastillado en el progreso cultural y técnico, en tanto abandonaba las viejas y tradicionales formas de nuestro desarrollo económico (pág. 46; 55).

III. 4. El Pueblo en Rosas. Bases del nacionalismo popular

En El Pueblo (págs. 56-75), “pueblo” es el sujeto histórico, con la población rural actuando como sostén popular de la nación. Como vimos, cuando Astesano presenta previamente el término dictadura, lo hace como una categoría que manifiesta varias facetas para reflejar un régimen autoritario y plebiscitario, basado en respaldo popular real, y no simulado. La dictadura popular rosista, sostiene Astesano, combinaba centralización estatal con legitimidad en las bases rurales, y se convirtió en vehículo del nacionalismo. Esta parte resalta que ”el pueblo se arma contra ingleses y españoles”, lo que indica para Astesano una capacidad real de lucha y organización autónoma al servicio del nacionalismo popular (págs. 58-61):

Algunos historiadores revisionistas no aprecian este procesos de participación popular activa en los acontecimientos desde las Invasiones al 25 de Mayo de 1810. Acostumbran a apoyarse en las frases de Leiva al asomarse al balcón: ¿dónde está el pueblo?, para afirmar su falta de popularidad. Evidentemente no estaba en la plaza, pero sí en los cuarteles. (…) La fuerza armada de los cuarteles, el pueblo en arnas, 5.000 hombres de tropa formados en la Reconquista, dieron respaldo a todo el juego político que terminó en un nuevo gobierno propio (pág. 61).

Astesano describe la rebelión montonera como una manifestación del poder campesino movilizado en defensa del régimen rosista (págs. 61-64). Porque la construcción de la nación estaba vinculada a la participación de gauchos, peones y montoneras en la defensa nacional en 1845; montoneras y milicias rurales son la fuerza política y militar del rosismo: Rosas sostiene su autoridad con bases populares movilizadas. Si “Los pobres de la campaña y los poblados imponen a Rosas” (pág. 64), el apoyo popular no fue concesión del poder, sino condición necesaria para su estabilidad. Lo que es decir que el liderazgo de Rosas no fue solo una imposición de la elite, sino que era legitimado por el pueblo rural, que se revela como sujeto político activo, no solo como masa pasiva o instrumento manipulable:

El segundo rasgo característico de las revoluciones populares argentinas de este primer período, fue su carácter rural. Las montoneras y el rosismo, y en menor grado la reconquista y las guerras españolas, despertaron la adhesión en forma predominante de las masas gauchas de la campaña, para ganar desde allí, en su contagio político, a los sectores de los poblados, ligados por su actividad a las labores agropecuarias de la época. Fueron las revoluciones populares de la “civilización del cuero” (págs. 70-71).

Astesano sugiere que la dictadura es parte de un proceso revolucionario nacional popular, con conflictos socioeconómicos (propiedad, poder, soberanía) que se encarnan en Rosas, un dictador popular de liderazgo concreto pero también simbólico a partir del cintillo punzó, rituales y fidelidades —el grito “¡Viva Juan Manuel de Rosas!” como respuesta a la voz de guerra de los unitarios “¡Muerte al gaucho!” (págs. 64-65):

La batalla de Puente de Márquez significó el término de la dictadura unitaria de Lavalle aunque continuó al frente del gobierno. A su posición aristocrática, extranjerizante, arbitraria, ilegal, el pueblo opone la figura de Juan Manuel de Rosas, cerradamente defensor del orden y la legalidad representando las masas coma los gauchos, la pampa (pág. 66).

Rosas sustenta su poder no sólo en la fuerza, sino en una alianza concreta con “los pobres de la campaña” (Astesano, 1960, págs. 63-65), por lo tanto el rosismo es un nacionalismo agrario articulado “desde abajo” (pág. 63; 69), acoplado y unido contra el liberalismo porteño y el librecambio en un contexto, resalta Astesano, de enfrentamiento por las rentas de la aduana (págs. 47-48), vista esta asimismo como una disputa entre el capital agrario bonaerense y la oligarquía comercial porteña, marcando un eje nacional-federal a la trayectoria de Rosas como gobernador de Buenos Aires. Rosas no solo mantiene el poder, sino que construye una comunidad movilizada con pertenencia emocional y simbólica hacia el régimen. Esa alianza entre el poder estatal y la base rural es definida como una dictadura popular, en la que el liderazgo se sustenta en el consentimiento desde “abajo”. Aquí vemos una innovación historiográfica de parte de Astesano, que rompe con la visión liberal tradicional, que veía a Rosas como un tirano a secas. No sin críticas, Astesano interpreta que la dictadura de Rosas no cancela la voluntad popular, y la voluntad popular no anula lo autoritario del rosismo. Para Astesano, Rosas gobierna con apoyo real de las masas rurales (págs. 56; 62-69). Su dictadura tiene contenido plebiscitario y social (págs. 67-69; 74), y no se basa sólo en la coerción, sino que el período rosista es el tiempo en el que el pueblo rural, avanzando “de las campañas al poblado ganando hasta los mismos negros” (pág. 66) se organizó para resistir las amenazas externas y apoyar una reconstrucción nacional soberana:

La base popular del nuevo gobierno se extiende también a los indios que intervenían en el sistema de producción de las estancias o venían a los “corrales de indios” de la ciudad a intercambiar mercancías (pág. 67).

Este punto es central para pensar cómo Astesano adelanta una teoría del liderazgo popular que luego se aplicaría al análisis de la “revolución peronista” (pág. 56). No obstante aquello, para Astesano Rosas se vuelve una categoría estratégica de análisis como emblema de un proyecto nacional, popular y antiimperialista:

Nuevamente la guerra civil que culmina con la caída de Balcarce, exonerado por la legislatura: Su derrota representa el fracaso de la tentativa aristocrática de aplastar a las clases inferiores, vale decir, de destruir la obra democrática de Rosas (pág. 68).

Astesano vincula al rosismo con un tipo de conciencia nacional que la izquierda tradicional, influenciada por el liberalismo, no había sabido reconocer porque el nacionalismo rosista brotó desde la campaña con nuestra “guerra campesina”:

Con las montoneras y el federalismo bonaerense, estábamos dando una forma argentina a lo que en Europa se conoce como “guerras campesinas”, que fueron, también allí, la expresión del apoyo de las masas rurales a determinados pasos de la revolución burguesa (pág. 71).

Astesano hace hincapié en la conciencia federal y nacional del pueblo “criollo”, un sujeto con identidad política propia (págs. 72-74). En este sentido, al final del libro, Rosas es reivindicado como precursor del socialismo nacional latinoamericano:

La “Gaceta Mercantil” del 20 de Abril de 1850 supo recoger las palabras de uno de los diputados socialistas franceses que se manifestaron contra el bloqueo a nuestro país: “No olvidemos que la guerra de los gauchos del Plata contra los unitarios del Uruguay, representa en el fondo la lucha del trabajo indígena contra el capital y el monopolio extranjeros, y que de este modo encierra para los federales la doble cuestión: de nacionalidad y de socialismo” (pág. 76).

La dictadura de Rosas fue una revolución social (págs. 74-76) que, si bien no instauró una definitiva transformación económica, indudablemente inscribió, siendo fieles a Astesano, las bases para futuras etapas nacional-populares.

IV. Conclusiones

Para la mirada de Astesano, Rosas adelantó un modelo económico que combinaba concentración de tierras, protección estatal y trabajo asalariado, dando lugar a un capitalismo agrario. La “dictadura popular” que encabezó integró sectores rurales, ejército y montoneras, más allá de una lógica autoritaria en un marco de violencia política. Rosas rompió con el liberalismo porteño y fue un defensor de un federalismo agrario nacional; es representante de una revolución colonial burguesa, una transición desde el capitalismo mercantil al agropecuario, integrando protección estatal y acumulación capitalista a través de las estancias bonaerenses. Su “dictadura popular” operó con elementos de movilización de masas y consultas populares (como plebiscitos o uso de símbolos punzó). Asimismo, impuso un orden en la producción agropecuaria, pasando del trabajo comunitario del gaucho a relaciones asalariadas bajo un esquema capitalista incipiente. Su “dictadura popular” no fue autoritaria en sentido clásico: Rosas representaría a los gauchos y al pueblo rural, liderando una “segunda guerra de la independencia” contra el liberalismo rioplatense. Baluarte del antiimperialismo por su resistencia al dominio británico y francés, su defensa de la soberanía y el control de los ríos y el comercio, su papel de hombre fuerte de la Confederación Argentina lo adquirió en alianza con las provincias y los sectores populares; su continentalismo fue su visión de una América unida frente a las divisiones impuestas. Estas características lo proyectan como precursor del nacionalismo popular.

Astesano rechazó al relato liberal que demoniza a Rosas, mas alejándose tanto de la historiografía liberal como de la apologética, estudia a Rosas con rigor marxista —utiliza categorías como acumulación de capital, transformación del trabajo y acumulación originaria— pero sin exaltarlo ni demonizarlo, equilibrando críticas y reconocimientos a su política nacional-popular.

Merced a nuestro análisis, podemos comparar la visión de Astesano con la de otros autores de la izquierda nacional que también reivindicaron a Rosas: Ramos, que lo ve como símbolo de una burguesía nacional frustrada y una figura derrotada porque finalmente no logró desarrollar una conciencia de clase nacional; o Hernández Arregui, que destaca el componente popular y antiimperialista del rosismo, a la vez de que Rosas es símbolo de la resistencia cultural y política contra el liberalismo europeizante y representa una identidad nacional oprimida. Por el contrario, Puiggrós, en Rosas el pequeño (1936), desmitificando toda imagen heroica que el nacionalismo rosista había construido sobre él, le asigna la representación de la antidemocracia, sosteniendo, al revés de Astesano, que los plebiscitos durante su dictadura eran “una burla sangrienta”. Conviene aclarar que ese Puiggrós es aún el del PCA, lo que equivalía al antirosismo.

Con su Rosas, Astesano aportó al trazado de la izquierda nacional un rosismo que encarnaba el nacionalismo popular, la defensa del interior y la ruptura con el liberalismo porteño, ubicado en la campaña, rodeado del gauchaje que del trabajo comunitario pasa al asalariado y se disciplina. Su Rosas es expresión de un movimiento popular de dimensión antiimperialista, con Rosas actuando como antecedente histórico de un sujeto popular obrero en formación: para Astesano, Rosas representó el capitalismo agrario nacional-popular, precursor del peronismo industrialista. Con su libro, Astesano inserta en el revisionismo un antecedente histórico del peronismo —la “segunda tiranía” (sic), término que surgió desde el antiperonismo tras el golpe de 1955—, y a su vez demuestra que el nacionalismo puede tener una dimensión revolucionaria si se enraíza en el pueblo. En ese sentido, hay una línea histórica que Astesano ensambla en plena proscripción: Rosas – Perón (concordamos, diciendo: Perón hizo la doctrina nacional, pero la atmósfera nacionalista en Buenos Aires… eso fue Rosas).

Desde mediados de los ‘50 y en los ‘60 y ’70, el revisionismo socialista que piensa a Rosas recibe aportes de Jorge E. Spilimbergo, Vivian Trías (su Juan Manuel de Rosas, cardinal), Alfredo Terzaga, Roberto A. Ferrero y Norberto Galasso. No obstante, las contribuciones de Astesano sobre el papel de las clases sociales y el Estado en la transformación nacional siguen siendo fuente de inspiración para estudios sobre la emancipación de la América Hispana, “una Nación mutilada”, al decir de Ramos (2011, pág. 13). Su innovación historiográfica resuena en corrientes como Patria y Pueblo, o los viejos Cuaderno de la Izquierda Nacional, que recogen su tesis pionera en encuadrar la conducción de Rosas con una tradición nacional-popular —y antioligárquica y antiimperialista— que revive cíclicamente en la historia argentina y subcontinental.

*Imagen extraída de: https://jpperonismomilitantersur.blogspot.com/2013/10/presentacion-en-la-undav-de-rosas-bases.html

Bibliografía.

Astesano, E. (1960). Rosas. Bases del nacionalismo popular . Buenos Aires: A. Peña Lillo.

CeDInCI. (s.f.). Diccionario Biográfico de las Izquierdas. Obtenido de https://diccionario.cedinci.org/astesano-eduardo-b/?utm_source

Chumbita, H. (2006). Patria y Revolución: La Corriente Nacionalista de Izquierda. En H. Biagini, & A. Roig, El pensamiento alternativo en la Argentina del Siglo XX. Buenos Aires: Biblos.

Chumbita, H. (2017). Bosquejo de Historia Argentina. Buenos Aires: CICCUS.

David, G. (10 de noviembre de 2024). Nacionalismo marxista. Página 12. Obtenido de https://www.pagina12.com.ar/781510-nacionalismo-marxista?utm_source

Gascó, C. (s.f.). Diccionario Peronismo 55-69. Obtenido de https://diccionarioperonismo55-69.ar/astesano-eduardo/?utm_source

Hernández Arregui, J. J. (1963). ¿Qué es el ser nacional? (La conciencia histórica hispanoamericana). Buenos Aires: Hachea.

Hernández Arregui, J. J. (2004). La formación de la conciencia nacional. Buenos Aires. Obtenido de https://revistaliberacion.com.ar/wp-content/uploads/2023/05/La-Formacion-de-la-Conciencia-Nacional.pdf

Perón, J., & Cooke, J. (1994). Correspondencia, Tomo II. Buenos Aires: Parlamento.

Puiggrós, R. (1940). La herencia que Rosas dejó al país. Buenos Aires: Problemas.

Puiggrós, R. (1944). Rosas, el pequeño. Montevideo: Pueblos Unidos.

Ramos, J. A. (2011). Historia de la Nación Latinoamericana. Buenos Aires: Peña Lillo-Continente.

Ramos, J. A. (2012). Revolución y contrarrevolución en la Argentina. Buenos Aires: Peña Lillo-Continente. Obtenido de https://abelardoramos.com/revolucion-y-contrarrevolucion-2/

Recalde, A., Godoy, J., & Recalde, I. (30 de noviembre de 2017). revisionistasdesanmartin.blogspot.com. Obtenido de https://revisionistasdesanmartin.blogspot.com/2017/11/la-figura-de-juan-manuel-de-rosas-para.html?utm_source

Spilimbergo, J. E. (1960). Juan B Justo y el socialismo cipayo. Buenos Aires: Coyoacán.

Trías, V. (1987). Juan Manuel de Rosas. Buenos Aires: Ediciones de la Banda Oriental.

Ugarte, M. (1911). El porvenir de América Latina. Valencia (España): F. Sempere y Compañía.

[1] Aclaración: Astesano refiere en el texto a “América Latina” ya desde inicios del siglo XIX, denominación que sería anacrónica, pero no es la intención del autor dar ese debate. Utiliza el término que en 1960 –y hoy– más se usa para denominarnos. Nosotros, lectores de Alberto Buela, preferimos “América Hispana”.

[2] Hugo Chumbita hace notar que en sus páginas Astesano afirma que el materialismo histórico, centrado en la lucha de clases, no concedía un lugar suficiente a la lucha de los pueblos y las naciones, por lo que plantea el método del “nacionalismo histórico”: el nacionalismo era la cuestión principal a la que debían subordinarse las contradicciones de clases (Chumbita, 2006).