I. Introducción: Un libro, dos momentos históricos.

El poeta, escritor, pedagogo, historiador y político, Leopoldo Lugones (Villa de María del Río Seco, 1874-1938) escribe en los primeros años del Siglo XX el libro La Guerra Gaucha[ii], que la editorial y librería de los daneses, Arnoldo y Balder Moen publica en 1905[iii].

La obra de Lugones narra la historia de las resistencias, luchas y montoneras emprendidas por gauchos, paisanos, paisanas, abuelos, abuelas, niños y niñas que reconocían en don Martín Miguel de Güemes (Salta, 1785-1821) a “su jefe natural” en la guerra contra los ejércitos monárquicos españoles desarrolladas durante los años 1812 y 1814.

Son veintídos historias distintas, aunque todas ellas entretejidas entre sí. Acontecimientos en donde niños y niñas espían, mienten, traicionan o directamente enfrentan a los soldados españoles, donde abuelos tejen trampas y emboscadas, en pocas palabras, Lugones expresa una forma de luchar y de resistir que es a la vez una forma de vivir. Las resistencias y luchas del pueblo del norte contra las tropas monárquicas españolas no se distinguen de la vivencia cotidiana del pueblo del norte de las Provincias Unidas del Rio de la Plata, más bien, es parte de la vida de los personajes narrados en la obra de Lugones. Al mismo tiempo, en el libro aparecen las montoneras, que el mismo Lugones define como: “Grupo de gente a caballo y con armas, con poca o ninguna disciplina, que hacia guerras de partidas. En Bolivia y el Perú se les llamaba Republiquetas.[iv]”. El autor distingue dos clases de montoneras, las más irregulares, dice: “formadas por partidas volantes constituidas con voluntarios, prófugos y desertores de los ejércitos regulares, y otras, que guarnecían en sus aldeas, reuniéndose cuando el enemigo se introducía en sus jurisdicciones.[v]” Finalmente también forman parte de La Guerra Gaucha de Lugones “los infernales de Güemes”. En el libro son definidos como los guerreros más formados y con mayor experiencia en las guerras de la independencia (habían participado de las expediciones al Alto Perú y/o combatido en las Batallas de Tucumán y Salta bajo el mando del Gral. Manuel Belgrano), tenían ciertos conocimientos tácticos, eran, dice Lugones, “una legión selecta. Poseían su clarín, sables y tercerolas de ordenanza. Vestían chiripa negro o punzó, camiseta y gorra de manga azules; algunos llevaban coletos de cordobán. Adornaban a sus caballos testeras de lana carmesí. Todos calzaban botas[vi]”

Me interesa en este trabajo demostrar que el autor intenta cumplir con un objetivo doble. Por un lado, en el contexto del mayor aluvión inmigratorio que ha tenido la Nación, Lugones propone enseñarle al recién llegado sobre la épica de la gesta emancipadora. Por otro, realiza un extraordinario experimento que busca enriquecer el habla mediante el artificio neológico del uso de arcaísmos, de términos ya olvidados, todos ellos provenientes de nuestro tiempo colonial.

Pero, ¿Quién era Leopoldo Lugones en aquel entonces?

- El momento del Leopoldo Lugones y “los nacionalismos argentinos”.

Leopoldo Lugones, había llegado a la Capital de la República en 1896. En tan sólo 11 años había frecuentado distintos ambientes públicos y privados disimiles. Como poeta y escritor, estrecho lazos con los espacios literarios de la llamada bohemia porteña del 900´, al mismo tiempo, fundaba un diario de tinte anarquista/socialista (“La Montaña. Periódico Socialista Revolucionario”) con su amigo José Ingenieros, también se lo podía encontrar en las reuniones de la masonería porteña o trabando relación con los Ministros Osvaldo Magnasco y Joaquín V. González, incluso en varias ocasiones, llegó a intercambiar palabras con la figura política más eminente de aquellos años: Julio Argentino Roca (Presidente de la República entre 1880-1886 y 1898-1904)[vii].

Lo cierto es que la circulación de Leopoldo Lugones en diferentes ámbitos más la repercusión de algunas de sus publicaciones, en donde entre otras cuestiones se mostraba como un difusor de un nacionalismo cultural[viii] de corte laico (La Reforma educacional. Un Ministro y doce académicos, 1905; El Imperio Jesuítico, 1904), generaron una vertiginosa carrera como funcionario de Estado. Primero le ofrecen ocupar cargos en la cartera de instrucción pública con el objeto de reformular la enseñanza, al poco tiempo y por decreto del Presidente Roca, es designado con el cargo de Visitador General de la Enseñanza en reemplazo de Pablo Pizzurno.

En este punto me interesa destacar que Leopoldo Lugones en su libro desde las primeras páginas utiliza los términos: “Patriotas”, “patriotismo”, “Nación” y “Nacionalismo”.

El historiador Enrique Zuleta Álvarez afirma que el nacionalismo como corriente ideológica – política, en definitiva, como corriente de pensamiento en Argentina tiene dos etapas, dice:

“Las dos primeras etapas de la actividad nacionalista, que cubren los períodos l925-1930 y 1930-1943, son las más interesantes para este estudio, pues corresponden a momentos de agitación ideológica intensa, con la participación de numerosas figuras a través de revistas, diarios, libros, etc. Son los años en los cuales se fijan con mayor fuerza y claridad los rasgos distintivos del Nacionalismo.”[ix]

Otros estudiosos del nacionalismo argentino, como Fernando Devoto y María Inés Barbero en su libro Los nacionalistas, se diferencian de Zuleta Álvarez al afirmar que los precursores del nacionalismo como ideología y pensamiento en la argentina surgen antes, más precisamente hacia el momento del centenario. Rescatan a dos autores, Ricardo Rojas (San Miguel de Tucumán, 1882-1957) y Manuel Gálvez (Paraná, 1882-1962), dicen Devoto y Barbero: “Ambos van a enjuiciar a la argentina del centenario iniciando una prédica de contenido nacionalista con la publicación de dos obras casi contemporáneas como son La restauración nacionalista (1909) y El diario de Gabriel Quiroga (1910).”[x]

Al mismo tiempo, advierto que en los científicos, ensayistas e intelectuales de aquellos años (1900-1913), el término nacionalismo no designaba la misma cosa. Por ejemplo, Ricardo Rojas en La Restauración Nacionalista de 1909 escribe:

“Esta manera de nacionalismo quiere por el contrario […] Que el hijo de inmigrante sea profusamente argentino, por el discernimiento cívico que le dé nuestra educación […] Quiere que el patriotismo y el sentimiento nacional dejen de consistir en el culto a los héroes militares y de la bandera, para consistir en todo esfuerzo generoso y conscientemente realizado en favor del territorio, del idioma, de la tradición o de la hegemonía futura del país.”[xi]

En este caso, por ejemplo, observo que para Ricardo Rojas el nacionalismo argentino puede ser promovido a los otros no argentinos (inmigrantes europeos) mediante lo que él llama “nuestra educación”, aludiendo a las escuelas y demás instituciones educativas del Estado Nacional. En la misma línea también encuentro a Ernesto Quesada (Buenos Aires, 1858-1934), quien nueve años antes que Ricardo Rojas había focalizado especialmente en la importancia de la enseñanza del idioma nacional por dos cuestiones relacionadas con la nacionalidad argentina. La primera, como parte central para la argentinización de los inmigrantes europeos y la segunda, como respuesta al avance imperialista anglosajón en materia económica, política y cultura en América Latina, escribe Ernesto Quesada:

“En la América Hispana hay problemas pavorosos que resolver: sus pueblos tienen que garantizar no solo su autonomía política, sino su autonomía social, gravísimamente amenazada por la catarata inmigratoria que los invade […] Hay que amalgamar esas masas que vienen a incorporarse al seno de las naciones juveniles […] por eso es cuestión de verdadero patriotismo defender el idioma, hacerlo respetar y preponderar. La educación escolar y el progreso están íntimamente ligados […] Ahora bien, la base de la educación es la lengua nacional.”[xii]

Para el escritor Manuel Gálvez en cambio, el nacionalismo emana de la tierra y se asocia al espíritu nacional, con su historia y tradición. En este punto observo que Gálvez habla de una raza hispanoamericana alejándose de la perspectiva de Ricardo Rojas y Ernesto Quesada que hablaban de una nacionalidad promovida por las instituciones educativas del Estado Nacional argentino. Escribe Manuel Gálvez: “El nacionalismosignifica ante todo un amor serio hacia la raza y hacia la patria. […] El nacionalismo combate todas las causas de desnacionalización, todas las ideas, todas las instituciones y todos los hábitos que puedan, de algún modo, contribuir a la supresión de un átomo de nuestro carácter argentino. […]”[xiii] Al mismo tiempo observo que para Gálvez, todos estos elementos relacionados con la nacionalidad argentina los encuentra en el interior del país, menos afectado con el aluvión inmigratorio que llegaba a las ciudades puerto argentinas como Buenos Aires o Rosario, dice:

“El aire envenenado de la gran ciudad-puerto se dilata ya por todo el país, y las provincias inoculadas de vanidad y superficialidad, imitan a Buenos Aires. […] Las provincias cuando nuestro país era bárbaro, pudieron dar la dominante de su espíritu; pero ahora que la fiebre del progreso nos devora y nos inquieta, el interior ha quedado reducido en su tremenda lucha contra el cosmopolitismo de las comarcas litorales a conservar los últimos restos del alma nacional.”[xiv]

En el caso de Leopoldo Lugones, encuentro que también sigue en parte la perspectiva de Manuel Gálvez. En su libro Didáctica de 1910, dice Lugones:

“Luego nuestra nacionalidad cosmopolita, requiere la imposición rigurosa de una norma, por medios artificiales como es artificial su misma formación. Aquí es menester acentuar aún la acción del estado, pues la escuela tiene que contribuir con vigor especial la patria. Su acción, en este concepto, es sustituta de muchos hogares, donde falta el patriotismo, al ser extranjeros apenas vinculados al país sus fundadores.”[xv]

Más adelante en el mismo libro agrega Lugones: “Y luego, el patriotismo no se enseña, porque porqué esto equivaldría a confesar que la patria no existe bajo su forma superior de hecho espiritual. Se lo fomenta, se lo estimula, se lo ennoblece subordinándolo al ejercicio de las dos virtudes que constituyen su razón causal: libertad y justicia.”[xvi]

En resumen, observo que Lugones conjuga las dos posiciones, distinguiendo lo que significa las palabras nacionalidad y patriotismo, por un lado, como Ricardo Rojas sostiene que para la nacionalidad debe imponerse a los nuevos inmigrantes desde las instituciones educativas del Estado argentino; ahora bien, por otro, como Manuel Gálvez, afirma que el patriotismo no se enseña, o más bien, no puede enseñarse ya que proviene de un hecho que es espiritual, no artificial. En este sentido, separa los dos términos, por nacionalidad entiende algo que puede ser impartido artificialmente por ejemplo, por las escuelas argentinas a los llegados de Europa, en cambio a la palabra patriotismo la define como un sentimiento inherente a los nacidos y criados en estas tierras.

También observo a otros, qué a diferencia de Manuel Gálvez y Lugones, hacía la época negaban de raíz la difusión del patriotismo argentino. Consideraban a la idea de nacionalidad difundida por el Gobierno argentino en los tiempos del centenario como parte de un discurso xenófobo ante el inmigrante europeo llegado a la Argentina, en definitiva, la nacionalidad para estos se relacionaba directamente con el discurso chauvinista[xvii].

En buena medida, estos científicos, académicos y políticos provenían del mundo de las ideas socialistas, hablo de Juan Bautista Justo (Buenos Aires, 1865-1928), Germán Avé llallemant (Lubeck, Alemania, 1835-1910)[xviii] o el diputado socialista Enrique Dickmann (Letonia, 1874-1955). Dickamann por ejemplo declaraba en el Congreso de la Nación en 1914:

“La patria, la nacionalidad no es un ideal. Nuestra verdadera patria es el socialismo. Nuestra verdadera nación es la internacional. Esto es para el porvenir. Pero entretanto la patria es un hecho que no es posible dejar de tener en cuenta. El anti patriotismo no es más que una fórmula de protesta violenta, grosera y malentendida, dirigida contra los charlatanes del patriotismo de parada, contra el chauvinismo primitivo.”[xix]

Otros, como José Ingenieros (Palermo, Italia, 1877-1925) ligan a los términos nacionalismo y nacionalidad con el término imperialismo, incluso hablan de la necesidad de la instauración de un imperialismo argentino para Sudamérica. ¿Cómo es esto? José Ingenieros considera que las sociedades evolucionan, desde la barbarie hacia el imperialismo, y verifica que Argentina hacia 1910 atraviesa la etapa moderna, ya que ha consolidado su Estado Nación y justamente, el nacionalismo es la ideología de ese Estado Nación. En consecuencia, José Ingenieros es nacionalista y, al mismo tiempo, es imperialista, porque verifica que en esta etapa histórica el Estado Nación requiere de una política nacionalista, que visualiza por ejemplo, en la educación patriótica del Consejo Nacional de Educación de Argentina pero que, al mismo tiempo, él no encuentra en otros países de la región. Dice Ingenieros:

“Con estos párrafos termina mí último libro, Al margen de la ciencia: «Amar á este hogar común es dignificarse a si mismo. Hacer que se robustezca el tronco de este árbol que á todos juntos nos da sombra, es una forma de sentir el más elevado egoísmo colectivo. Procuremos para ellos ser células vigorosas del organismo en formación: pensemos que la intensidad de cada individuo, obtenida por el esfuerzo y la energía, es un elemento de la grandeza total. Seamos piedras distintas que concurran a combinar el mosaico de la nacionalidad; seamos diversos en tamaño, en color, en brillo, pero todos armónicos dentro de la finalidad grandiosa del conjunto.”[xx]

También observo que Ricardo Rojas en La restauración nacionalista cuando habla de nacionalismo también habla de imperialismo resaltando que el nacionalismo que él propone no vincula con la guerra ni con el imperialismo, dice:

“En caso de peligro nacional defiéndase en la guerra lo mismo que los indios y los antiguos defendían. Pero el nuestro es un patriotismo que se ejerce en la paz, no sólo por ser la guerra menos frecuente en nuestra época, sino por ser en la paz cuando elaboramos los nuevos valores estéticos, intelectuales y económicos, que hacen más grande a la nación.”[xxi]

En cambio, advierto que Manuel Gálvez en El diario de Gabriel Quiroga, promueve un nacionalismo imperialista, incluso habla de las ventajas que tendría una posible guerra con Brasil a la hora de fomentar el nacionalismo argentino, dice Gálvez: “La salvación de la República Argentina está en la guerra con el Brasil. La guerra haría que los pueblos se conociesen, reuniría a los argentinos en un ideal común, y despertaría en el país entero el sentimiento de la nacionalidad.”[xxii]

Otro caso diferente a Ricardo Rojas y Manuel Galvéz encuentro en Manuel Ugarte (Buenos Aires, 1875-1951), quien en su libro El porvenir de la América Latina de 1911, dice: “La Patria no depende de nuestra voluntad; es una imposición de los hechos. Limitarla, reducirla, hacerla nacer artificialmente, es tan difícil como renunciar a ella en toda su plenitud cuando existe”[xxiii]. Me interesa especialmente destacar que al momento de definir qué es la Patria y la nacionalidad, relaciona estas ideas con la implicación existente del imperialismo ejercido por las potencias económicas del hemisferio norte sobre el resto del mundo, dice:

“Toda usurpación material viene precedida y preparada por un largo periodo de infiltración o hegemonía industrial capitalista o de costumbres que roe la armadura nacional, al propio tiempo aumenta el prestigio del futuro invasor. De suerte que, cuando el país que busca la expansión, se decide apropiarse de una manera oficial de una región que ya domina moral y efectivamente, sólo tiene que pretextar la protección de sus intereses económicos (como en el caso de Texas o Cuba) para consagrar el triunfo por medio de la ocupación militar en un país que ya está preparado para recibirle.”[xxiv]

En un brevísimo recorrido por las ideas de Manuel Ugarte sobre el nacionalismo y el imperialismo, observo que habla de las rencillas, de egoísmos de “Patria Chica”, falta de instrucción de historia latinoamericana, de carencia de patriotismo, de inexistencia total de una perspectiva geopolítica de parte de los gobiernos al sur del Rio Colorado. También habla de economía, industrias nacionales y de control y nacionalización de los recursos naturales. Advierto que Manuel Ugarte habla de integración, que en su concepción, no es más que pensar la Nación como un colectivo, pero no como un colectivo volátil conectado en torno a ideas, pensamientos, en otras palabras, no es un colectivo invertebrado sino que es un colectivo vivo, en donde las partes que lo integran (sus habitantes) se expresan accionando en diferentes agrupaciones que esas mismas partes constituyen (Sindicatos, instituciones gubernamentales vinculadas con el trabajo y la producción, agrupaciones, uniones nacionales y Latinoamericanas). Encuentro que en esa Nación pensada por Manuel Ugarte el Estado por sí sólo no alcanza. El Estado latinoamericano y caribeño que pretenda “bastarse por sí mismo”, por la historia de influencia de los imperialismos como por el peso de los capitales multinacionales en los territorios, necesariamente debe vincularse con los demás Estados de la región. En este sentido observo que Manuel Ugarte no pretende un mero llamado a la hermandad, es mucho más que eso, desde su perspectiva es una condición inevitable para garantizar la soberanía de ese Estado, hablar de Nación es hablar de Nación latinoamericana, ya que nuestra realidad histórica, geopolítica, económica, cultural, hace imposible pensarlo de otra manera.[xxv]

En definitiva, hacía la época del centenario, como señala Héctor Muzzopappa: “El nacionalismo se dice de muchas maneras”[xxvi], por ello no es casualidad entonces, que en 1905 Leopoldo Lugones decida intervenir exponiendo sobre el tema y use él también los vocablos: ―nacionalismo y ―nacionalista por primera vez en su trayectoria y en un libro.

Ahora bien, ¿Qué proponía Lugones y por qué le interesaba esa propuesta a los hombres que Gobernaban la Nación? En pocas palabras, impulsaba la motorización de una relación más estrecha entre la instrucción pública y las instituciones políticas. Años después el mismo Lugones lo definía: “La enseñanza debe dejar de tener por único objeto la cultura general, para verse colaboradora en la vida política del Estado.”[xxvii]

Leopoldo Lugones, como la mayoría de los Ministros de Roca (Magnasco, Ricchieri, González) encontraban en la instrucción una barrera, en otras palabras, un modo de frenar la irrupción violenta y acelerada de los sectores inmigrantes en la política Nacional, fundamentalmente de sus modos de hacer política. Eran tiempos de revoluciones, mítines, comités, huelgas; en resumen, de una política que parecía haber tomado las calles.[xxviii]

Ahora bien, en aquel contexto de efervescencia social, Lugones, quien a fines de siglo (1897) había expresado cierto internacionalismo anarco socialista con su amigo José Ingenieros, en 1905 con La Guerra Gaucha decide expresar un profundo patriotismo, lejano a las ciudades portuarias colmadas por inmigrantes. Manuel Gálvez, otro escritor atormentado por las transformaciones sociales de fines del Siglo XIX e inicios del XX, en su libro El mal metafísico (1916) señala: “mientras más se aleja uno de las ciudades puertos más se acerca a la verdadera Patria”[xxix]. En un mismo sentido observo que Lugones expresa con este libro un nacionalismo que brota de las costumbres y tradiciones hispanas, mestizas y criollas del norte argentino. Por su cargo de Inspector General de Educación, es inevitable observar que la publicación de este libro responde a una reacción nacionalista frente a la amenaza generada por el aluvión inmigratorio. El hijo de Leopoldo Lugones explica, que su padre mientras era Inspector: “trabajaba en desproporción de su sueldo: daba mucho más de lo que recibía”, a pesar del desgaste, más adelante afirma: “A pesas de ello, después de sus tareas solía escribir por la noche, libros como La Guerra Gaucha”[xxx]. En síntesis, Lugones estaba atareado, ocupado, no obstante, decide abocarse a escribir el libro.

En este punto, ¿A qué tiempos decide volver Lugones con su libro? ¿Qué intenta recrear, difundir, promover en su época?

- El momento de La Guerra Gaucha

Sobre los tiempos históricos que se intenta recrear en el libro, el mismo autor lo define en las primeras páginas, dice: “La Guerra Gaucha no es una historia, aunque sean históricos su concepto y su fondo. Los episodios que la forman, intentan dar una idea, la más clara posible, de la lucha sostenida por montoneras y republiquetas contra los ejércitos españoles que operaron en el Alto Perú y en Salta desde 1814-1818”[xxxi]. Más precisamente, como lo señalan su principal biógrafo, Alberto Conil Paz y su hijo, Leopoldo, los hechos corresponden a la campaña de avance sobre el norte de los ejércitos comandados por el Capitán General español José De la Serna en 1818 y que terminó con la evacuación total de sus tropas el 5 de mayo del mismo año a razón de la resistencia de los gauchos liderados por Martín de Güemes (los infernales). ¿Cumple el objetivo? Claramente, ahora bien, lo significativo son las formas que el autor utiliza para logarlo.

Si bien el libro narra un acontecimiento histórico, el libro en su primera edición carece de fechas, nombres y determinaciones geográficas. Luego del fallecimiento del autor, su hijo en la quinta edición de 1947 publicada por la editorial Centurión, introduce las notas. En las mismas, figuran con sumo detalles los episodios de los que habla el autor del libro. Por ejemplo, en la nota n° 70 de la primera historia: Estreno, explica: “El autor habla de la Batalla de las Piedras ocurrida el 3 de setiembre de 1812.”[xxxii] o en el segundo episodio, titulado: Alerta, en la nota n° 70 expresa Lugones (hijo): “El caso fue narrado por el general español, Jerónimo Valdez, quien cuenta que, “al llegar con su tropa a la inmediación de un pobre rancho y ver un muchachito de cuatro años que montaba caballo a la voz de su madre, y partía a todo escape para llevar a su padre la voz de alarma contra el invasor, comprendió”, dice: “que a ese pueblo no lo conquistarán jamás.”[xxxiii]

¿Por qué razón Leopoldo Lugones (el padre) omitió los nombres, fechas y determinaciones geográficas? Afirma el autor del libro: “Por otra parte, la guerra gaucha fue en verdad anónima como todas las grandes resistencias nacionales […]”[xxxiv]. En este sentido observo que el libro, con su tejido de historias de seres anónimos aunque todos patriotas, sacrificados, en otras palabras, héroes de la emancipación, es también una operación por mostrar que la independencia se forjo a partir las luchas de gauchos, criollos, paisanas, niños y hasta esclavos de estas tierras.

En el capítulo titulado “Artillería”, Lugones expone una definición de estos hombres y mujeres que luchaban por la emancipación:

“Fíjandose bien, entonces, presenciábase en los grupos cosas singulares. Aquí un chico sin camisa, sobre cuyo moreno lomo dorábase cálidamente en pátina de sudor, cicatrizaba al sol un fresco balazo; allá el jefe de la plaza, ensalmador y artillero a la vez, biznaba la pierna de una moza semeramente disfrazada de hombre. Una sombría inedia estragaba los rostros; la angustia los entristecía, contrastando con tan desenfadada intrepidez.”[xxxv]

En otro capítulo titulado: “Al rastro”, en el cual un solo hombre, un arriero y rastreador, logra emboscar él solo, con el conocimiento del terreno más una serie de incendios a más de cien “maturrangos”, Lugones deja una idea de por qué razón luchaban los infernales de Güemes.Ya apresado y herido de muerte el arriero y rastreador es indagado por el Coronel español que lo había capturado, quien le dice:

“-Qué sabe Ud. de Patria?…

El herido lo miró en silencio. Tendió el brazo hacia el horizonte, y bajo su dedo quedaron las montañas –los campos –los ríos-el país que la montonera atrincheraba con sus pechos-el mar tal vez-un trozo de noche…El dedo se levantó en seguida, apuntó a las alturas, permaneció así, recto bajo una estrella…”[xxxvi]

Párrafo aparte merece la descripción del Gral. Martín de Güemes, en el último capítulo titulado “Güemes” Lugones define al líder de los patriotas:

“En el anteojo realista, la cabeza del caudillo dibujóse un instante sin su morrión. Todo hacia atrás el cabello de crespa negrura. Noble la frente. Los grandes ojos llenos de serena arrogancia. La nariz espaciosa. Pálido como el peligro en el vellón de su barba oscura. Caminaban su pecho cordones de oro; oro claro ribeteaba su sobrecuello; engalanábanlo de oro las charreteras; y como alzara el brazo para cubrirse, la bocamanga deslumbró, también de oro. La sombra de la visera, eclipsando sus ojos en ese instante, denotó aún más el reproche severo con que su mirada medía la ciudad. No atañía por cierto la victoria á los rábulas que tanto la discutieron por imposible. Con su menospreciado gauchaje había perseverado él sólo, mientras muchos de esos decentes se obcecaban en la vieja abyección, transigiendo por odio suyo con la reventa de la patria. Ni les satisfacía otro régimen que el de su dominio, ni se abnegaban sino á condición de garantías y prebendas. Señores ligios de su provincia, soñaban constituciones sin haber fundado aún el país, apresurándose á reasumir el privilegio junto con los que renegaban de él. Las ingerencias de la lucha, todas redundábanles en descrédito del caudillo. Si libraba de gabelas a los que ya contribuían con su sangre por todo haber; si amonedaba los caudales, la envidia regalábase opíparamente en su fama, no mucho si apeteciendo al par su fracaso y su vilipendio. Mas no por ello se apocó una sola vez; y su justicia, sometiendo desde luego a los precipuos, reservaba sus predilecciones para esos gauchos que su gloria sedujo, para esos desheredados y míseros, la amargura de cuyos pesares sólo comentaba tal cual anónima endecha. Aquéllos, afeándole por de tránsfuga su conducta, ofendiéronlo hasta en lo más fútil, vituperándole igualmente, y á pesar del triunfo, su política y su táctica. Enjambrar de sables los bosques, dispersando en partidas sus tropas para amuchigarlas á los ojos del español; suprimir casi las batallas, rindiendo más que por la lucha por el hambre: — era anarquía, ignorancia… y miedo! Cobarde!… Ni eso le concedían — el denuedo. Pesaba sobre él pronóstico de muerte á la primera herida. Su voz gangosa, bastante lo evidenciaba.[xxxvii]”

- ¿Para qué o para quienes el libro?

Lugones interviene con estas historias en momentos en donde los inmigrantes poblaban las calles y se convertían en el elemento popular de las ciudades portuarias argentinas, Lugones expone que la nacionalidad argentina nació del elemento popular dejando la inquietud en el aire, ¿Qué ha pasado con ese sentimiento? Como varios estudiosos y estudiosas[xxxviii] han expuesto en sus trabajos, la preocupación de Lugones la compartían funcionarios y ministros del Gobierno de Julio Argentino Roca. Probablemente por ello, el libro fue festejado más por los hombres del Estado Nacional que por el público en general, como así lo señala Manuel Gálvez, quien dice: “Las ediciones eran reducidísimas y tardaron años en venderse. De La Guerra Gaucha, su mejor obra, se hicieron mil o mil quinientos ejemplares y no los compró el público, sino el Ministerios de Guerra, el de Instrucción Pública, el Consejo de Educación, y la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares.”[xxxix]

Al mismo tiempo La Guerra Gaucha de Lugones es un intento por enriquecer nuestra habla, mediante la utilización de artificios neológicos y el uso de arcaísmos elaborados, rastreados y rescatados, a partir de una minuciosa investigación. En las notas, Lugones (hijo) demuestra el trabajo de recuperación realizado por su padre, por ejemplo, cuando alude a la palabra: a todo trance, extraída de las memorias del Gral. José María Paz, el término bagual, cuya definición aparece en el vocabulario rioplatense elaborado por Daniel Granada o la palabra pique, que extrae del libro de viaje del Padre Alcides d´Orbigny. La edición comentada por Leopoldo Lugones (hijo) cuenta también con un vocabulario que supera las cuatrocientas palabras. Dice Lugones (hijo): “Voces argentinas, americanas, españolas no muy conocidas, anticuadas, neologismos. Vocablos de flora y fauna regionales. En el mismo aparecen los nombres históricos y geográficos citados por el autor, con su correspondiente anotación explicativa.”[xl]

Por otra parte, si bien Leopoldo Lugones utilizó el momento de las guerras gauchas contra el español para recuperar el lenguaje que brotaba de estas tierras, a diferencia de otros de sus libros como El Payador (1916) o El libro de los paisajes (1917), donde alude a sus charlas y encuentros con la gente del campo, con gauchos y paisanos o al contacto con la flora y fauna del territorio, en este caso, por ser un hecho histórico y no tener la posibilidad de trabajar en aquel campo, como un etnólogo, Lugones optó por sumergirse en memorias, poemas, canciones folklóricas, diarios de viajes, y demás textos de aquella época.

En este punto, me interesa señalar que dicha operación también, a pesar de su marcado anti hispanismo, acciona como una recuperación del lenguaje de la madre patria. A pesar de lo señalado por su hijo y su principal biógrafo Conil Paz, encuentro que Lugones quedo entrampado en una tarea imposible, que es la de intentar volver al pasado quitando de ese pasado a la influencia española. Juan Carlos Ghiano lo expone claramente cuando afirma que Lugones no pudo cumplir con el intento, dice, “de crear un lenguaje especial fuera de los socorridos cauces de un español tutelado por la Academia Española.”[xli] En resumen, en este brevísimo recorrido se intentó demostrar que el libro La Guerra Gaucha, que narra las luchas del pueblo del norte contra el español se enmarcó también en un momento particular de la sociedad argentina, signado por el aluvión inmigratorio. Frente a estas transformaciones, Lugones, como tantos otros hombres del Estado Nacional, intento intervenir con una obra que aspiraba con historias anónimas fomentar un sentimiento nacional, en este caso, de raíz popular. Al mismo tiempo, encuentro que la acción puso a prueba a Lugones, en el sentido de matizar o al menos, ubicar de otra

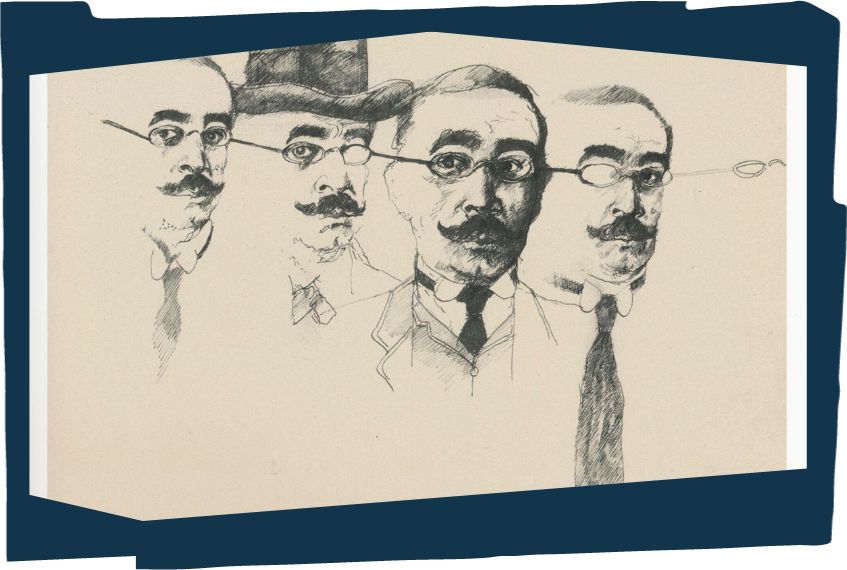

- Imagen: Leopoldo Lugones. Ilustración de Carlos Alonso: extraída de: https://laciudadrevista.com/el-dia-que-lugones-quiso-matar-a-borges/

[ii]Como se señala en el cuerpo del texto, la primera edición corresponde a las prensas de los hermanos Moen, probablemente, fue una iniciativa comercial de estos libreros ubicados en la Calle Florida 323 de la Ciudad de Buenos Aires, apostando a vender varios ejemplaros por el renombre del autor del libro. La segunda la llevo a cabo Manuel Gleizer, veintiún años después (1926); la tercera edición aparece por la Casa de Peuser en 1946, con ilustraciones de Alfredo Guido; la cuarta (1947), quinta, sexta (1948), séptima (1949) y octava (1950), corresponden a la Editorial Centurión. Evidentemente, está editorial aprovechó la repercusión que causo el éxito cinematográfico de la película basada en el libro de Lugones, “La Guerra Gaucha” dirigida por Lucas Demare (1942). La novena edición fue publicada por Emecé en 1954; la editorial Raigal vuelve a publicar en 1955 el libro con las ilustraciones de Alfredo Guido; la editorial Centurión en 1962 se encarga de la decimoprimera edición y finalmente la editorial Losada publica las dos últimas ediciones a la fecha, la decimosegunda en 1992 y decimotercera en 2009.

[iii]Pastormerlo, Sergio, “El surgimiento de un mercado editorial”. En: Diego, José Luis de (ed.): Editores y políticas editoriales en Argentina (1880-2000), Buenos Aires/México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 2006.

[iv]Lugones, Leopoldo, La Guerra Gaucha, Buenos Aires, Emecé editores, 1954, p. 29.

[v]Ibídem, p. 16.

[vi]Ibídem, p. 306.

[vii]La mayoría de los datos fueron extraídos de la sustanciosa investigación realizada por Alberto Conil Paz en su libro: Leopoldo Lugones, Buenos Aires, Huemul, 1985. Otros trabajos en donde se reúne información sobre la vida y obra de Lugones son: Lugones, Leopoldo, Leopoldo Lugones. Selección y comentarios de Leopoldo Lugones (hijo), Buenos Aires, Centurión, 1949; Mí padre, Buenos Aires, Centurión, 1974; Borges, José Luis, Leopoldo Lugones [1963], Buenos Aires, Emecé, 1998; Gálvez, Manuel, Amigos y maestros de mi juventud, Buenos Aires, Librería Hachette, 1961.

[viii] Como bien afirma Héctor Muzzopappa: “En las primeras décadas del siglo XX el nacionalismo se dice de muchas maneras”, en: Muzzopappa, Héctor, “El nacionalismo argentino y sus diversas configuraciones”, en Lértora Mendoza, Celina (coord) Política, Educación y Sociedad en la Filosofía Argentina del siglo xix, Buenos Aires, Ed. FEPAI, 2018, pp. 71-91.

[ix]Zuleta Álvarez, Enrique, El nacionalismo argentino, tomo I [2 tomos], Buenos Aires, Ediciones La Bastilla, 1975, p. 3.

[x]Barbero, María Inés y Devoto, Fernando, Los nacionalistas, Buenos Aires, C.E.A.L., 1983, p. 18.

[xi]Rojas, Ricardo, La restauración nacionalista, Buenos Aires, Peña Lillo Editor, 1971, p.141.

[xii]Quesada, Ernesto, El problema del idioma nacional, Buenos Aires, Revista Nacional, 1900, pp. 17-18.

[xiii]Gálvez, Manuel, El diario de Gabriel Quiroga [1910], Buenos Aires, Taurus, 2001, pp. 200-201.

[xiv] Ibídem, p. 91.

[xv]Lugones, Leopoldo, Didáctica, Buenos Aires, Otero y Cía. Impresores, 1910, p. 20.

[xvi] Ibídem, p. 396.

[xvii] Chauvinismo: El término chauvinista o chauvinisme es de origen francés y es una adaptación del apellido del patriota Nicolás Chauvin, personaje condecorado en las guerras napoleónicas. El chovinismo resulta un razonamiento falso o paralógico, una falacia de tipo etnocéntrico o de ídola fori. En retórica, constituye uno de los argumentos falsos que sirven para persuadir a la población (o a un grupo determinado de personas) mediante la utilización de sentimientos, muchos de ellos exacerbados, como el victimismo, en vez de promover la razón y la racionalidad.

[xviii] Estas perspectivas en torno a la nacionalidad y la idea de patriotismo las observo en: Justo, Juan Bautista, Teoría y práctica de la historia [Primera edición de 1898, con varias ediciones en donde modifica y aumenta su contenido, en este caso, la edición corresponde a la tercera publicada en 1909], Buenos Aires, Imprenta, Liberia y Editorial La Vanguardia, 1931 y Avé Llallemant, Germán, Antología (1835-1910), Buenos Aires, Biblioteca Nacional – Colección Los Raros, 2008.

[xix]Dickmann, Enrique, El socialismo y el principio de nacionalidad, Buenos Aires, Talleres Gráficos L. J. Rosso y Cía, 1916, pp. 45.

[xx] Ingenieros, José, La evolución sociológica Argentina. De la barbarie al imperialismo, Buenos Aires, librería Menéndez Ibídem, p. 99.

[xxi]Rojas, Ricardo, La restauración nacionalista, op., cit., p. 45.

[xxii] Gálvez, Manuel, El diario de Gabriel Quiroga, op., cit., p. 101.

[xxiii] Ugarte, Manuel, El porvenir de América Latina [1910], en Manuel Ugarte. Pasión latinoamericana. Obras elegidas, Remedios de Escalada, EdUNLa, 2015, p. 44.

[xxiv] Ugarte, Manuel, “El peligro yanqui”, Diario El país, Buenos Aires, 19 de octubre de 1901. Re publicado en Ugarte, Manuel, La Nación Latinoamericana, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1978, p.66.

[xxv] Parte de las ideas expresadas aquí fueron expuestas en diferentes trabajos: Di Vincenzo, Facundo, “Introducción a la idea de Patria y Nación en Manuel Ugarte”, en Revista Movimiento, Editorial Arkhos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Número 11, abril 2019, pp. 50-54, ISSN 2618-2416; Di Vincenzo, Facundo y D´Ambra, Daniela (compiladores), Manuel Ugarte. Legado, vigencia y porvenir, Remedios de Escalada, Ediciones de la Universidad Nacional de Lanús, 2019. ISBN 978-987-4937-27-8 y en la Tesis del Posgrado en Pensamiento Nacional y Latinoamericano (presentada y aprobada): Di Vincenzo, Facundo, “La Cuestión Nacional y el imperialismo en América Latina y el Caribe a través de la obra de Manuel Ugarte (1901-1951)”, Universidad Nacional de Lanús, Remedios de Escalada, Noviembre, 2019.

[xxvi] Muzzopappa, Héctor, “El nacionalismo argentino y sus diversas configuraciones”, en Lértora Mendoza, Celina (coord) Política, Educación y Sociedad en la Filosofía Argentina del siglo xix, Buenos Aires, Ed. FEPAI, 2018, pp. 71-91.

[xxvii]Lugones, Leopoldo, Didáctica, Buenos Aires, Otero y Cía, 1910, p. 158.

[xxviii]Sabato, Hilda y Cibotti, Ema, “Hacer política en Buenos Aires: Los italianos en la escena pública porteña 1860-1880”, en: Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, no. 2, 1990.

[xxix]Gálvez, Manuel, El mal metafísico [1916], en Gálvez, Manuel, Obras escogidas, Madrid, Aguilar, 1949, p. 379.

[xxx] Ídem.

[xxxi]Lugones, Leopoldo, La Guerra Gaucha, Buenos Aires, Librería Arnoldo y hno. Moen, 1905, p. 5

[xxxii]Lugones, Leopoldo, La Guerra Gaucha, Buenos Aires, Emecé editores, 1954, p. 32

[xxxiii]Ibídem, p. 52.

[xxxiv]Lugones, Leopoldo, Leopoldo Lugones. Selección y comentarios de Leopoldo Lugones (hijo), op., cit., p. 67.

[xxxv]Lugones, Leopoldo, La Guerra Gaucha, op., cit., p. 224.

[xxxvi]Ibídem, p. 273.

[xxxvii]Ibídem, pp. 341-342..

[xxxviii]Herrero, Alejandro, Joaquín V. González y sus libros. Sus intervenciones en el espacio científico-académico, literario y del sistema de instrucción pública, en: Estudio de filosofía práctica e historia de las ideas, Mendoza, 2017; “Estado y Liberalismo patriótico. Las Escuelas Normales Populares en la Provincia de Buenos Aires, 1880-1917”, en Perspectivas Metodológicas, Buenos Aires; 2020; Muzzopappa, Héctor y Lertora Mendoza, Celina (Coordinadores), Política, Educación y Sociedad en la Filosofía Argentina del siglo XX, Buenos Aires, Ediciones F.E.P.A.I, 2018.

[xxxix]Gálvez, Manuel, Amigos y maestros de mi juventud. Recuerdos de mi vida literaria, Buenos Aires, Hachette, 1971, p. 201.

[xl]Lugones, Leopoldo, Leopoldo Lugones. Selección y comentarios de Leopoldo Lugones (hijo), op., cit., p. 351.

[xli]Ghiano, Juan Carlos, Análisis de La Guerra Gaucha, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1967, p. 18.