En el vasto rancho del mundo, donde la oligarquía financiera afilaba sus garras y el estruendo de los cañones dictaba la gramática del interés, dos paisanos de la pampa, Carlos Calvo y Luis María Drago, se alzaron como centinelas de la soberanía. No desde los salones imperiales, sino desde la llanura americana, forjaron con pluma y coraje principios que, como gramilla terca, echaron raíces profundas en el árido campo del derecho internacional. Este ensayo, con ribetes revisionistas y metáforas camperas, busca desenterrar el nervio criollo de estas doctrinas, demostrando su rigor científico y su pertinencia ineludible en el tablero global contemporáneo.

I. Introito: Cuando el usurero global sacaba lustre a sus cañones y venía a cobrar intereses con pólvora —como si el capital no encontrara otra gramática que la de la metralla—, dos rioplatenses, armados de pluma, coraje y razón jurídica, se atrevieron a plantar bandera en defensa del débil, del endeudado, del Estado pequeño puesto de rodillas por las grandes potencias. Carlos Calvo, primero, desde el corazón del siglo XIX, y luego Luis María Drago, en el umbral del siglo XX, alzaron la voz no desde los mármoles imperiales de Europa, sino desde la llanura americana, desde la experiencia histórica de los pueblos que supieron lo que era ser colonia y aspiraban, no sin contradicciones, a dejar de serlo.

No eran sólo doctrinarios: eran criollos con toga, juristas de la periferia que —sin renunciar a la forma ni a la precisión del Derecho— supieron injertar en él una conciencia nacional. En un campo dominado por el arado de las potencias coloniales, sembraron conceptos que, como gramilla, echaron raíces propias, tercas, profundas. En vez de cátedras y doctrinas extranjeras, ofrecieron principios nuestros. Como quien dice, no estaban para repetir tratados escritos en francés o inglés, sino para disputar, en castellano, el sentido mismo del derecho entre naciones.

Calvo enseñó que el extranjero no puede pretender privilegios por sobre el ciudadano, que el suelo que lo recibe no debe ser pisoteado por flotas en nombre del capital; y Drago, más adelante, afirmó que ninguna deuda justifica la invasión, que no hay pagarés que autoricen el desembarco armado. Ambos encarnaron, desde distintos tiempos, una misma conciencia: la de una Nación Latinoamericana que no quiere arrodillarse, aunque tenga deudas, aunque deba negociar. Porque hay una dignidad jurídica del débil, una soberanía del pobre, que no puede ser rifada al mejor postor ni arrasada en nombre del equilibrio financiero.

En ellos vibra el nervio de una América que quiso decir su palabra en un idioma propio. Y que, por un instante, logró que el Derecho internacional dejara de ser sólo el eco monocorde de los centros imperiales, para abrirse —aunque más no sea con recelo— a las razones que brotan desde la periferia. Fueron, en definitiva, juristas insurgentes, gauchos del Derecho, que supieron que el lazo no se tira al paisano, sino al que viene de lejos a despojarlo.

Hoy, en un escenario internacional signado por el retorno de la multipolaridad, donde la disputa ya no se libra solamente en campos de batalla convencionales sino en los tableros de la guerra comercial, financiera y tecnológica, las guerras híbridas, las doctrinas Calvo y Drago vuelven a reclamar un lugar central. En tiempos donde las cañoneras fueron reemplazadas por fondos de inversión, cláusulas leoninas y tribunales arbitrales que actúan como garantes del despojo, el viejo Occidente anglosajón despliega una guerra táctica de nuevo cuño: sanciones selectivas, presión diplomática, manipulación mediática y un uso estratégico del derecho internacional como arma de dominio.

Pero no se trata sólo de una embestida foránea. En el corazón mismo de nuestras repúblicas laten todavía los perduellis locales, aquellos que, con disfraz de expertos y lenguaje tecnocrático, sirven sin pudor los intereses del centro sobre los de su propio pueblo. Son los nuevos escribas del vasallaje, burócratas del falso capital despersonalizado y globalizado, que desde sus escritorios dictan las reglas del juego con acento importado. Ellos son los custodios internos de un orden semicolonial, que convierte al derecho en instrumento de sumisión antes que de justicia.

En paralelo, el ascenso de China y otros polos de poder tensiona ese orden, sin por ello abolir la lógica del sometimiento que las potencias siguen buscando imponer a los países periféricos. Las doctrinas Calvo y Drago no son piezas de museo, sino herramientas vivas que nos invitan a repensar el derecho internacional desde nuestra experiencia histórica de subordinación. Defenderlas, revitalizarlas y proyectarlas es hoy un acto de soberanía frente a un sistema global que aún funciona como engranaje de la dependencia. En tiempos de tratados asimétricos, litigios transnacionales y condicionalidades revestidas de ayuda, mantener vivo el nervio criollo de estas doctrinas no es solo un deber académico: es un imperativo político e histórico.

II. La doctrina Calvo como frontera jurídica de América Latina: El primero en poner las cosas en su sitio fue don Carlos Calvo, jurisconsulto y diplomático de fuste, que en tiempos donde los manuales venían con acento europeo, se animó a escribir en nombre propio y con pulso soberano. Corría 1868 cuando publicó en París su Derecho Internacional Teórico y Práctico de Europa y América, y allí dejó sembrada —con más sutileza que estruendo— la semilla de lo que el tiempo conocería como la Doctrina Calvo. ¿Y qué proponía este señor, tan leído como resuelto? Que quienes vinieran a hacer negocios a estas tierras hicieran como todo buen invitado: respetar las reglas de la casa. Que no se podía andar invirtiendo aquí para luego correr, con lágrimas bien diplomáticas, a tocarle el timbre al embajador o —peor— al almirante de turno. El mensaje era claro, aunque vestido con traje de gala: si usted cruza nuestras fronteras para lucrar, también acepta nuestros jueces, nuestras leyes y, en suma, nuestra soberanía. Sin atajos imperiales. Fue, ni más ni menos, una forma elegante y jurídica de decir que en América Latina no se aceptaban más tutores. Y que la costumbre de resolver desacuerdos comerciales con cañoneras era, además de impropia, jurídicamente inadmisible. Calvo no gritó: redactó. Y con esa pluma, logró que el derecho internacional dejará de ser un monólogo del Norte para empezar —al menos— a oír algunas voces del Sur.

La formulación de Calvo no fue un mero acto de audacia intelectual, sino una respuesta histórica al contexto de la época. América Latina, en proceso de consolidación estatal y jurídica, sufría de forma recurrente las presiones de potencias extranjeras que, amparadas en un derecho internacional eeuurocéntrico, exigían compensaciones privilegiadas o directamente intervenían cuando sus ciudadanos sufrían perjuicios económicos en la región. Las intervenciones en México, el respaldo militar a empresas guaneras en el Pacífico y las pretensiones extraterritoriales ante conflictos civiles en América del Sur constituyen el trasfondo de una doctrina que buscó, desde el Derecho, blindar la soberanía de los Estados débiles frente a las potencias fuertes (Tamburini, 2002).

Calvo sostiene que todo Estado soberano tiene derecho a impedir “la injerencia de cualquier tipo” en su jurisdicción (Calvo, 1896, p. 350). Esta afirmación se basa en la igual dignidad jurídica de los Estados y en la necesidad de eliminar el privilegio histórico de los extranjeros para recurrir a su diplomacia en lugar de someterse a la ley local. No era una posición aislada ni puramente teórica: era la sistematización de una resistencia, una operación jurídica que, sin renunciar al lenguaje del derecho público, pretendía limitar las prerrogativas imperiales.

Conviene distinguir con rigor entre la doctrina Calvo —como propuesta general de soberanía jurídica y limitación a la interposición diplomática— y la cláusula Calvo, instrumento contractual que materializa esa doctrina en relaciones jurídicas concretas. Como bien advierte Donald Shea, mientras la doctrina es una propuesta unilateral de los Estados latinoamericanos, la cláusula es un acto jurídico bilateral o multilateral mediante el cual el extranjero consiente someterse a la jurisdicción local y renunciar a la protección diplomática de su país (Shea, 1955, p. 28).

La cláusula Calvo puede adoptar distintas formas: legislativa, al incluirse en las normas internas que rigen los contratos del Estado; de agotamiento de los recursos locales, cuando obliga al extranjero a recurrir primero a la justicia nacional; y como renuncia expresa a la protección diplomática. La finalidad es siempre la misma: evitar el uso de la fuerza o la amenaza de la fuerza por parte de potencias extranjeras para proteger intereses privados, una práctica común en el siglo XIX y buena parte del XX.

La fundamentación jurídica de la doctrina Calvo y sus derivaciones encuentra un sólido eco en diversos ordenamientos constitucionales latinoamericanos, siendo México uno de los ejemplos paradigmáticos más emblemáticos. El artículo 27 de la Constitución mexicana de 1917 constituye una pieza clave en la materialización de esta doctrina, al exigir que los extranjeros renuncien expresamente a la protección diplomática de sus Estados en relación con sus bienes y derechos dentro del territorio nacional, bajo la amenaza concreta de la confiscación o pérdida de dichos bienes en caso de incumplimiento (Raya de Vera, 2011). Esta disposición no surgió de manera aislada, sino que fue la culminación de un proceso jurídico-político que encontró su antecedente en el Decreto emitido por Venustiano Carranza en 1916, mediante el cual se equiparó jurídicamente a nacionales y extranjeros en materia de propiedad, condicionando la adquisición de tierras, aguas y concesiones por parte de foráneos a la renuncia expresa de cualquier protección diplomática (Rebasa, 2000).

El artículo 27 consagró así una concepción soberana y nacionalista revolucionaria, que amalgamó los principios calvistas —orientados a limitar la interferencia extranjera en asuntos jurisdiccionales internos— y la doctrina Drago —que rechazaba la coerción o intervención armada para la cobranza de deudas— dentro de un marco normativo destinado a abolir privilegios y promover la solidaridad entre las naciones latinoamericanas (Barros Horcasitas, 1999). La llamada “Doctrina Carranza” emergió en un momento histórico marcado por la presencia hegemónica de capitales extranjeros, particularmente en el sector petrolero, en el que la mayor parte de los recursos estratégicos estaban controlados por compañías transnacionales. La norma mexicana buscó revertir esta tendencia, imponiendo límites jurídicos a la influencia extranjera y asegurando la primacía del Estado nacional en la regulación y propiedad de sus recursos naturales.

Este enfoque soberano no se limitó a México, sino que tuvo eco en otros países de la región. Por ejemplo, la Constitución de Bolivia de 2009 reafirma de manera explícita y clara el principio de igualdad de trato entre nacionales y extranjeros, estipulando que ningún Estado o empresa extranjera podrá recibir un trato más favorable que el otorgado a los ciudadanos bolivianos (Bolivia, 2009). Este principio subraya la vigencia y la fuerza normativa de la doctrina Calvo en el contexto contemporáneo, adaptada a los nuevos escenarios políticos y económicos de América Latina, y sigue constituyendo un fundamento esencial para la defensa de la soberanía jurídica y económica de los países latinoamericanos frente a presiones externas.

La Doctrina Calvo no fue bien recibida en los círculos diplomáticos de Europa ni en los Estados Unidos. En la Primera Conferencia Internacional Americana de 1889–1890 en Washington, las potencias norteñas se negaron a suscribir una convención sobre derechos de extranjería que recogía sus principios. Pero América Latina, en su mayoría, la adoptó como parte de una estrategia jurídica de autodeterminación. Como recuerda la recomendación de dicha Conferencia: “Una nación no tiene ni reconoce a favor de extranjeros, más obligaciones o responsabilidades que las establecidas a favor de los nacionales por la Constitución y las leyes en las mismas circunstancias” (Scott, 1931, p. 45).

La resistencia estadounidense a aceptar esta doctrina tuvo expresión temprana: en 1873, ante la nota del canciller mexicano Lafragua, el embajador Foster respondió que Calvo no era un autor de referencia en el derecho internacional. La frase no hacía más que confirmar el abismo epistemológico entre un derecho internacional fabricado en las cancillerías europeas y una tentativa americana por democratizar las relaciones entre Estados.

La doctrina Calvo no solo fue un instrumento de afirmación soberana, sino una anticipación conceptual al principio de no intervención, al respeto de la jurisdicción interna de los Estados y a la igualdad jurídica de los sujetos del derecho internacional. Hoy, en tiempos donde los tratados de inversión permiten arbitrajes internacionales que erosionan la capacidad normativa de los Estados, su vigencia es más evidente que nunca.

La idea central —que no puede haber jurisdicción más justa para el capital que aquella en la que el capital se planta— resuena con potencia crítica frente al andamiaje jurídico de la globalización neoliberal. En este sentido, Calvo no fue solo un doctrinario del siglo XIX, sino un jurista para el siglo XXI. Lo decía con palabras sobrias, pero con un nervio que aún interpela: “Los Estados deben estar libres de toda injerencia de cualquier especie” (Calvo, 1896, p. 351). Y nosotros, que sabemos de escuadras extranjeras y de tratados escritos en inglés, lo traducimos así: en la pampa y en el palacio, nadie es más que nadie.

III.Luis María Drago y la dignidad de América frente a la deuda: En el umbral del siglo XX, cuando la diplomacia de las cañoneras aún dictaba el ritmo de las relaciones internacionales y el crédito externo era la nueva forma de sujeción, la voz de un jurista argentino rompió el silencio cómplice del continente. Luis María Drago, entonces ministro de Relaciones Exteriores de la Nación Argentina, lanzó en 1902 una proclama que habría de inscribirse en la tradición más digna del pensamiento jurídico americano: la Doctrina Drago. Su carta, dirigida al representante argentino en Washington, formuló con claridad el principio según el cual ningún Estado extranjero podía emplear la fuerza armada para el cobro de deudas públicas.

Drago no hablaba en abstracto. Su nota fue respuesta directa a los acontecimientos que sacudían a Venezuela, objeto del bloqueo naval impuesto por el Reino Unido, Alemania e Italia en represalia por el incumplimiento de obligaciones financieras. Frente a esa amenaza de intervención, Drago (1902) sostuvo que “…la deuda pública no puede dar lugar a una intervención armada ni menos a la ocupación material del suelo de las naciones americanas por una potencia europea”. Lo que se jugaba no era solamente la soberanía de Venezuela, sino la vigencia del principio de no intervención y la posibilidad misma de una comunidad de naciones fundada en el derecho y no en la fuerza.

A diferencia de las reacciones nacionalistas que hubieran hecho del gesto una afirmación meramente defensiva, Drago articuló un argumento de alcance universal, invocando no solo el derecho americano, sino también los principios generales del derecho internacional. En su carta, afirmó con convicción que “el principio que se impone es el de la igualdad jurídica de los Estados, cualquiera que sea su poder o su riqueza” (Drago, 1902). El planteo, aunque nacido de una coyuntura regional, trascendía ampliamente el caso concreto.

No es menor que su formulación haya resonado en La Haya en 1907, durante la Segunda Conferencia de Paz. Allí, bajo el influjo de la Doctrina Drago, se elaboró la Convención sobre la Limitación del Empleo de la Fuerza para el Cobro de Deudas Contractuales, conocida como Convención Drago-Porter. Aunque con matices, dicha convención cristalizó en términos normativos la idea fundamental sostenida por el jurista argentino: la fuerza no podía ser medio legítimo para el cobro de créditos entre naciones civilizadas.

Luis María Drago retomó y reformuló la tradición jurídica que Carlos Calvo había establecido en 1868. Mientras la doctrina Calvo había sentado las bases para que los extranjeros renunciaran a la protección diplomática de sus países en disputas derivadas de contratos con el Estado receptor, Drago llevó esta idea a un plano superior, proyectándola hacia la esfera de las relaciones interestatales. En este sentido, la doctrina Drago representó no solo una extensión, sino una sofisticación del principio calvista, adaptándolo para fortalecer la defensa de los Estados deudores frente a las presiones y demandas de las potencias acreedoras. Esta reelaboración reflejaba un compromiso renovado con la soberanía nacional y la autodeterminación, buscando proteger a las naciones latinoamericanas de las intervenciones armadas disfrazadas de exigencias financieras.

Este gesto de Drago no fue una mera elaboración teórica, sino una toma de posición política y jurídica frente a un orden internacional desigual. Su doctrina —como antes la de Calvo— se inscribía en una tradición latinoamericana que, desde el campo jurídico, intentaba resistir las formas neocoloniales de dominación. En este sentido, la Doctrina Drago no solo fue una formulación sobre el uso de la fuerza: fue también una afirmación de la dignidad jurídica de los pueblos de América.

Como sostiene Jorge E. Núñez Sanchez (2017), “la Doctrina Drago constituye un acto de afirmación soberana frente a un derecho internacional moldeado por las potencias europeas y profundamente asimétrico en su aplicación” (p. 154). Su vigencia, lejos de quedar relegada a la historia diplomática del siglo XX, invita a repensar las nuevas formas de subordinación financiera en un orden global que mantiene —aunque transformados— muchos de los mecanismos de sujeción que Drago enfrentó.

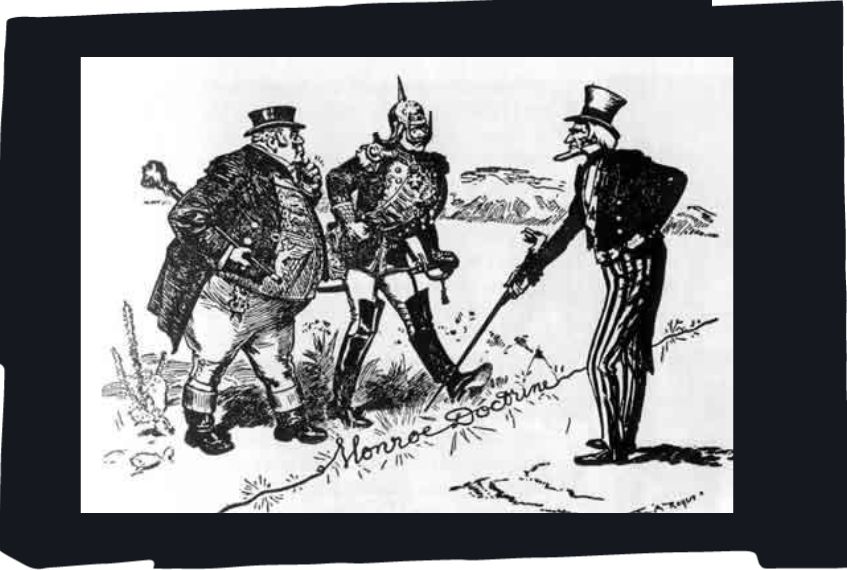

IV. El lazo criollo frente a la telaraña global: Las doctrinas Calvo y Drago no son meras elucubraciones de cátedra ni curiosidades del archivo diplomático: son jalones históricos de una tradición jurídica criolla que supo plantar bandera frente al despojo legalizado. En tiempos donde la Doctrina Monroe —aquel viejo evangelio del “América para los americanos” que escondía la vocación imperial tras la retórica panamericana— se recicla bajo nuevos ropajes, ya no con marines sino con tratados de inversión y arbitrajes internacionales, los principios de Calvo y Drago cobran renovada actualidad. Hoy, la injerencia foránea no necesita cañoneras: le basta con despachos de abogados que redactan contratos en inglés, cortes arbitrales que sesionan en Washington o Londres, y cláusulas que convierten toda política pública en sospechosa de “expropiación indirecta”. Frente a esta avanzada del colonialismo jurídico-financiero, las doctrinas nacidas de nuestra América profunda se yerguen como instrumentos de dignidad jurídica y resguardo soberano, herederas de una lucha que no empezó en los estrados, sino en las luchas populares por la autodeterminación.

El origen y esencia de la doctrina Calvo radica en la defensa de la soberanía y la igualdad de derechos entre nacionales y extranjeros. Carlos Calvo advertía, preocupado por los abusos de la protección diplomática ejercida por Estados extranjeros, que un Estado soberano no debía quedar sujeto a la injerencia extranjera y que los foráneos debían resolver sus controversias ante la justicia local, sin privilegios extraterritoriales (Fernández de Gurmendi, 1992, p. 72). En palabras de Calvo, “los extranjeros no debían gozar de mayores derechos y privilegios que los nacionales y debían solucionar sus controversias ante los tribunales internos del Estado territorial” (Fernández de Gurmendi, 1992, p. 72). Este principio, materializado en la denominada “Cláusula Calvo”, fue incorporado en diversas legislaciones latinoamericanas, limitando la protección diplomática y fortaleciendo la jurisdicción interna frente a conflictos con inversores extranjeros (Puig, 2012).

En paralelo, la doctrina Drago surge como una reacción directa a la práctica imperial de cobrar deudas soberanas mediante la intervención armada. El canciller argentino Luis María Drago, en su nota de 1902 al Congreso de Estados Unidos, expresó con claridad el rechazo a la utilización de la fuerza para el cobro compulsivo de la deuda pública: “…es condición inherente de toda soberanía que no pueda iniciarse ni cumplirse procedimientos ejecutivos contra ella, ya que de ese modo de cobro comprometería su existencia misma, haciendo desaparecer la independencia y la acción del respectivo gobierno” (Bra, 1990, p. 64). Así, Drago instituyó un principio jurídico y político fundamental para América Latina: la soberanía no puede ser subordinada a intereses extranjeros a través de la coacción armada.

En una época donde las potencias hegemónicas no respetaban límite alguno para su expansión, ambas doctrinas fueron la voz que cristalizó lo que entonces parecía utopía: el respeto a la soberanía de las nacientes naciones latinoamericanas. La igualdad de los Estados, la prohibición del cobro compulsivo de deudas y la equiparación de derechos entre nacionales y extranjeros, lejos de constituir meros postulados teóricos, se consolidaron como un aporte genuino y original de América Latina al derecho internacional y a la política global (Satas, 1987, p. 197).

Este legado se reflejó en textos normativos concretos, tales como el artículo 50 del Código de Inversiones del Pacto Andino (1971), que prohíbe otorgar un trato más favorable a extranjeros, y el artículo 51 que veta mecanismos internacionales para la solución de controversias. Asimismo, el Protocolo de Cartagena de Indias (OEA, 1985) establece que las empresas transnacionales están sujetas a la legislación y tribunales nacionales (art. 35). La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados (ONU, 1974) refrenda estos principios, confirmando que la soberanía jurídica nacional sigue siendo un núcleo irrenunciable en las relaciones económicas internacionales.

No obstante, a partir de los años noventa, el giro neoliberal llevó a una erosión de estos postulados históricos. El gobierno argentino de Carlos Menem suscribió en 1991 el convenio para someter controversias al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), y en 1994 el Congreso ratificó esta decisión, blindándola constitucionalmente al otorgar jerarquía superior a los tratados internacionales. Así, la jurisdicción nacional fue desplazada en favor de tribunales arbitrales internacionales con reglas y árbitros muchas veces cuestionados por su opacidad y falta de independencia, como en el caso Siemens, donde la recusación de árbitros fue sistemáticamente rechazada.

La subordinación jurídica a tribunales foráneos no es un detalle menor ni un tecnicismo legal: es una forma moderna de sometimiento. Fue especialmente en momentos de crisis, como aquella trágica coyuntura del 2001 argentino, cuando decenas de empresas extranjeras corrieron presurosas a demandar al Estado ante el CIADI, exigiendo indemnizaciones multimillonarias por decisiones soberanas como la pesificación de contratos o el congelamiento tarifario. Ya no hizo falta invadir con fusiles: bastaron las cláusulas cuidadosamente injertadas en tratados bilaterales, los contratos redactados en lenguas ajenas, y tribunales lejanos que no reconocen ni los códigos civiles ni las constituciones de nuestras repúblicas.

Es una ingeniería jurídica pensada para mantener la dependencia bajo nuevas formas. Donde antes cabalgaban los interventores con uniforme, hoy desfilan los banqueros con inmunidad diplomática y los árbitros con nombres impronunciables. La colonialidad financiera se ha sofisticado: ahora opera mediante tratados multilaterales, condicionalidades de crédito y dispositivos arbitrales que transforman cada decisión estatal en una amenaza litigiosa.

Nada de esto ocurre por azar. Hay toda una arquitectura institucional global —bancos, fondos, cortes— diseñada para garantizar que ningún país periférico ose perturbar los intereses del capital transnacional. Y así, cuando algún gobierno intenta regular tarifas, proteger a sus ciudadanos o declarar una emergencia nacional, no tarda en llegar el telegrama de Londres o Washington anunciando que se lo demandará por atreverse a gobernar.

Argentina, que ha firmado más de medio centenar de tratados bilaterales de inversión, se encuentra atrapada en esta telaraña jurídica. Cada uno de esos pactos implica una renuncia tácita a los principios básicos de su soberanía jurídica. No importa ya que el Congreso legisle ni que la Corte Suprema falle: lo que pesa es la opinión de un tribunal arbitral reunido en alguna sala de hotel en París o Nueva York, donde se decide si el Estado debe pagar por haber intentado proteger a su pueblo.

En este contexto, las doctrinas de Calvo y Drago no son reliquias polvorientas ni gestos de arcaico nacionalismo. Son, más bien, herramientas imprescindibles para repensar un derecho internacional más justo, donde los Estados no sean meros rehenes de sus propias firmas. Varias naciones latinoamericanas han comenzado a cuestionar estos mecanismos y a construir alternativas jurídicas que defiendan su autonomía sin caer en el aislamiento.

Así como en el siglo XIX la espada de un caudillo se alzó contra la prepotencia europea, hoy urge que el derecho se convierta en lanza criolla frente al nuevo orden jurídico imperial. La batalla ya no es en los campos, sino en los foros internacionales; ya no se libra por territorios, sino por potestades. Y si no aprendemos a litigar con nuestras propias doctrinas, hablaremos de soberanía sólo en los actos escolares.

Así, el derecho de liberación sigue vigente, contraponiéndose a una sinarquía jurídica globalizada que pretende imponer la primacía del capital sobre la soberanía. Calvo y Drago no fueron utopías, sino respuestas concretas, criollas y valientes, a la prepotencia imperial. Cambian los métodos –de cañones a tribunales foráneos– pero persiste la pulsión de dominio.

Conclusión: En este vasto rancho que es el mundo, donde las potencias hegemónicas galopan sin freno ni riendas, arrasando los sembradíos de soberanía y dignidad de los pueblos menores, las doctrinas Calvo y Drago se alzan como fogatas en la noche, alumbrando el camino hacia una justicia internacional que respete la voz y el derecho de las naciones latinoamericanas. Lejos de ser simples reliquias del pasado, estos postulados constituyen las herramientas precisas —forjadas en el yunque de la historia y la experiencia propia— para que América Latina pueda pelear con sus propias armas jurídicas, sin dejarse avasallar por los grandes cimarrones del poder global.

En un mundo donde no se aceptan límites para la expansión de los poderosos, Calvo plantó su bandera en el principio fundamental de la igualdad soberana y la jurisdicción nacional, reclamando que los extranjeros respeten las leyes de la tierra que los acoge, sin refugiarse tras las protecciones diplomáticas de sus países de origen. Así, propuso un principio de “no mayores derechos” para forasteros, que aún hoy resuena en la región como una defensa necesaria contra la injusta desigualdad que las inversiones extranjeras muchas veces imponen. Drago, por su parte, denunció el uso de la fuerza para cobrar deudas, alzando la voz en un tiempo en que las armas servían para saquear los caudales nacionales y someter gobiernos, defendiendo la inviolabilidad de la soberanía y el imperio del derecho sobre la violencia.

Estas doctrinas no sólo fueron hitos jurídicos, sino que alumbraron la senda para la creación de organismos regionales y globales —como la OEA y la ONU—, que, aunque imperfectos, incorporaron la prohibición de la intervención militar en las deudas soberanas como parte del corpus del derecho internacional contemporáneo. Más aún, en momentos donde el imperio del capital multinacional parece arremeter contra la autonomía nacional, países hermanos como Brasil, Bolivia y Ecuador han demostrado que es posible, con reglas claras y voluntad política, regular la inversión extranjera sin sacrificar los intereses locales ni abrir la puerta a privilegios injustos.

Es menester entonces que estas doctrinas, junto a la doctrina Haya de la Torre sobre la integración solidaria y el pensamiento heterodoxo de Puig sobre autonomía, sean instaladas con fuerza en los currículos académicos y en la formación de nuestras élites jurídicas y políticas. Sólo así podrán nuestros pueblos articular un bloque continental de resistencia y cooperación, enfrentando no desde la sumisión sino desde la inteligencia estratégica y la unidad, esa que no se impone por la espada, sino por el diálogo y el respeto mutuo entre iguales. Que no sea más cada país una pulpería aislada, sino que América Latina avance junta, sabiendo que en la solidaridad y en la ley propia está su defensa más genuina.

Porque no hay fuerza más grande que el derecho bien ejercido, ni voz más contundente que la de los pueblos que reclaman su lugar en la historia con justicia y autonomía. Así, la vieja doctrina Calvo no envejece, sino que renace como el mate cebado al alba, dando calor y sapiencia para afrontar las tormentas del presente y los desafíos del futuro. En suma, estas ideas regionales nos convocan a forjar desde adentro, desde nuestra raíz, el derecho y la política internacional que América Latina necesita para ser más que un territorio de paso: una patria grande que se defienda con sus propios saberes, sus propias normas, y su propia voluntad soberana.

*Imagen extraída de: https://norbertobarreto.blog/2019/05/27/el-corolario-trump-a-la-doctrina-monroe/

Bibliografía

ARGENTINA. Ministerio de Relaciones Exteriores. (1902, 29 de diciembre). Nota al Secretario de Estado de Estados Unidos. Archivo Histórico de Cancillería Argentina. https://www.cancilleria.gob.ar/es/institucional/patrimonio/archivo-historico-de-cancilleria/doctrina-drago-un-hito-en-la-historia

Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri – Roma (ASDMAE). (s.f.). Serie Z “Contenzioso”, b. 164. Vertenza fra la ditta Martini & C. ed il governo del Venezuela. Roma: Tipografia Camera dei Deputati.

Barros Horcasitas, B. (1999). La cláusula Calvo y su proyección en la Doctrina Carranza. Sólo Historia, 4, 18-21.

BOLIVIA. Asamblea Constituyente. (1967). Constitución Política del Estado (sancionada el 2 de febrero de 1967). La Paz: Gaceta Oficial.

Bra, G. (1990). La doctrina Drago. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

Calvo, C. (1868). Derecho internacional teórico y práctico de Europa y América (Vols. 1–2). París: D’Amyot. https://archive.org/details/derechointernac00calvgoog

Cisneros, A., & Escudé, C. (1999). Historia general de las relaciones exteriores de la República Argentina (T. VII). Buenos Aires: Nuevo Hacer, Grupo Editor Latinoamericano.

Conforti, B. (1988). Diritto internazionale. Napoli: Ed. Scientifiche.

Dallanegra Pedraza, L. (s.f.). Relaciones políticas entre Estados Unidos y América Latina, ¿Predominio monroista o unidad americana? Recuperado de http://www.mundolatino.org/i/politica/EAU_Amla/tapausal.htm

Drago, L. M. (1902). La Doctrina Drago. Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina.

Drago, L. M. (1902). Nota a John Hay sobre el cobro de deudas públicas por la fuerza [Nota diplomática del 29 de diciembre de 1902]. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina. https://elarcondelahistoria.com/la-doctrina-drago-29121902-2

ECUADOR. Asamblea Nacional. (1998). Constitución Política de la República del Ecuador (sancionada el 5 de junio de 1998). Quito: Registro Oficial.

EL SALVADOR. Asamblea Legislativa. (1982). Constitución de la República de El Salvador (sancionada el 15 de diciembre de 1982). San Salvador: Diario Oficial.

Fernández de Gurmendi, S. A. (1992). Los convenios bilaterales de promoción y protección recíproca de inversiones. Revista de Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP, (3), artículo 4. https://revistas.unlp.edu.ar/RRII-IRI/article/view/2008

General Claims Commission (México y Estados Unidos). (1926). North American Dredging Company of Texas (U.S.A.) v. Estados Unidos Mexicanos (Expediente No. 1223). Washington, D.C.: Government Printing Office.

Graham, D. E. (1971). The Calvo Clause: Its current status as a contractual renunciation of diplomatic protection. Texas International Law Forum, 6, 289-290.

GUATEMALA. Asamblea Nacional Constituyente. (1985). Constitución Política de la República de Guatemala (sancionada el 31 de mayo de 1985). Ciudad de Guatemala: Diario de Centro América.

Núñez Sánchez, J. (2015, 30 de abril). El ‘Corolario de la Doctrina Monroe’. El Telégrafo. https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/15/el-corolario-de-la-doctrina-monroe

Organización de los Estados Americanos. (1948). Carta de la Organización de los Estados Americanos. Adoptada en la Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, Colombia, el 30 de abril de 1948. Entrada en vigor el 13 de diciembre de 1951. https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_carta_oea.pdf

Organización de los Estados Americanos. (1985, 5 de diciembre). Protocolo de reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos (Protocolo de Cartagena de Indias). A‑50 OEA/Ser.A/41 (SEPF). Washington, D.C.: OEA.

Organización de las Naciones Unidas. (1945). Carta de las Naciones Unidas. San Francisco, 26 de junio de 1945. Entrada en vigor el 24 de octubre de 1945. https://www.un.org/es/about-us/un-charter

Organización de las Naciones Unidas. (1974, 12 de diciembre). Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados (Resolución A/RES/3281 (XXIX)). En Resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 29.ª sesión (pp. 50–55). Nueva York: Naciones Unidas.

Parra, A. R. (2011). The history of ICSID. Oxford University Press.

PERÚ. Congreso de la República. (1993). Constitución Política del Perú (sancionada el 29 de diciembre de 1993). Lima: El Peruano.

Pinto, M. (2004). El derecho internacional: Vigencia y desafíos en un escenario globalizado. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Puig, J. C. (1986). Derecho de la comunidad internacional. Parte general (Vol. 1). Buenos Aires: Depalma.

Raya de Vera, E. (2011). Relación entre ciertos principios del derecho regional consuetudinario y los acuerdos de inversión (bilaterales y regionales) en el ámbito latinoamericano. Buenos Aires: FLACSO.

Rizzo Romano, A. H. (1981). Manual de derecho internacional público. Buenos Aires: Plus Ultra.

Satas, H. R. (1987). Una política exterior argentina. Hyspamérica.

Scott, J. B. (Ed.). (1916). The Classics of International Law. Washington, D.C.: Carnegie Institution of Washington.

Shea, D. R. (1955). The Calvo clause: A problem of inter-American and international law and diplomacy. University of Minnesota Press.

Tamburini, F. (2002). Historia y destino de la “Doctrina Calvo”: ¿Actualidad u obsolescencia del pensamiento de Carlos Calvo? Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, (24), 247–263.

VENEZUELA. Asamblea Nacional Constituyente. (1999). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (sancionada el 30 de diciembre de 1999). Caracas: Gaceta Oficial.