Introducción

Este trabajo aborda las acciones y teorías que conducen a tres artistas y militantes revolucionarios: Rodolfo Walsh, Ricardo Carpani y Octavio Getino a integrarse en un sector de la clase obrera sindicalizada, liderado por Raymundo Ongaro, en la CGT de los Argentinos (CGTA) para apoyar con su arte la lucha de las masas obreras en medio de la dictadura militar de la Revolución Argentina. La CGTA, que se define como combativa, revolucionaria o como sindicalismo de liberación, nace como una forma de resistencia ante sectores sindicales y políticos a los que se considera partipacionistas o integracionistas con el régimen militar y que abren la posibilidad de un “Peronismo sin Perón”. En sus folletos, la CGTA lanza consignas como: “Por una patria justa libre y soberana: la patria socialista”. El ex-presidente Juan D. Perón, pese a que seguía exiliado y proscripto desde 1955, se mantenía como faro político y fuente de organización de diversas formas de resistencia institucionales y clandestinas. En 1962 se pronuncia por un “giro a la izquierda”, relacionándose con otros ideólogos (Jorge A. Ramos, John W. Cooke, Juan José Hernández Arregui, Rodolfo Puiggrós, etc.), que hablan de un “Socialismo Nacional”, al cual Perón revaloriza en sus libros: “América latina, ahora o nunca” de 1967 y “La hora los pueblos” de1968. Arte militante y mundo obrero se funden en una nueva experiencia sindical inédita y modélica en Argentina. La narrativa, el ensayo estético, la plástica y el cine se asumen como herramientas revolucionarias, en un contexto en donde el ideario peronista clásico se une y confunde con la izquierda nacional en una sinergia que busca liberación y revolución social.

La CGTA: confluencias y sinergias entre la izquierda nacional y el peronismo

La CGT de los Argentinos fue fundada en el Congreso Normalizador Amado Olmos, entre el 28 y el 30 de marzo de 1968, con la elección del dirigente gráfico Raimundo Ongaro, que encabeza la corriente combativa del movimiento obrero argentino. Esta fracción enfrenta a otros sectores del sindicalismo liderados por Augusto Vandor en la CGT Azopardo, dirigente metalúrgico que tendía puentes y negociaciones con la dictadura. Ongaro funda la CGTA como resultante de una crisis de representación política y programática en el mundo obrero. Lo guía ideológicamente su proclamado “Programa del 1º de mayo de 1968” que publica en el primer número del periódico de la CGT de los Argentinos que escribe, entre otros, Rodolfo Walsh. Dicho programa, es deudor de planteos previos sobre la independencia económica, la soberanía política y la justicia social expresados en el “Programa de La Falda”, de agosto de 1957, y en el “Programa de Huerta Grande”, de junio de 1962. Todos ellos implican, desde la clase trabajadora, procesos de planificación económica, nacionalizaciones, controles estatales o expropiaciones sobre recursos y sectores claves de la economía argentina en función de los intereses de la nación y el pueblo. Es el final de un proceso de crisis que ha venido generando recelos contra la CGT liderada por Vandor, que va desplazando a los sindicalistas más combativos o “duros” y que alcanza un pico de tensión en 1965 en el documento titulado “La CGT en marcha hacia el cambio de estructuras”. Se cuestiona que solamente los partidos políticos pudiesen encarar y discutir los grandes temas nacionales y se aboga por una mayor participación del mundo obrero, aunque sin terminar en un partido integrado al sistema y dominado por él. En esa dirección se constituye temporariamente el agrupamiento “Las 62 organizaciones de pie junto a Perón”, como opción táctica, leal y revolucionaria. John W. Cooke, consideraba desde hacía tiempo que el mayor problema lo constituía la burocracia política y sindical, la clasificación de leales o traidores mientras abogaba por opciones foquistas de lucha (James, 2010). El propio Ongaro define que la CGTA tiene como tarea pensar propuestas liberadoras para una dimensión nacional y no solo reclamos parciales desde un sindicato. Sostiene en diversas notas que: “en un país que no se realiza, es imposible que nadie se pueda realizar, ni como sector, ni como hombre” (Torello, 2018).

El combustible ideológico que moviliza las luchas de las nuevas generaciones y de la CGTA de Ongaro, son libros y autores que están impulsando una izquierda peronista o un socialismo nacional que giran alrededor de algunos mojones claves. Citaremos aquí algunos textos tempranos de lecturas críticas y revisionistas de la historia política argentina y del peronismo tras la caída de Perón. Entre los más importantes pueden citarse: “Historia critica de los partidos políticos argentinos” de Rodolfo Puiggrós en 1956, “Revolución y contrarrevolución en la Argentina” de Jorge A. Ramos en 1957 y “La formación de la conciencia nacional” de Juan José Hernández Arregui en 1960.

Hernández Arregui, por ejemplo, sostiene que la aparición de Perón desbarajustó “vertical y horizontalmente” a la izquierda histórica, creando adentro resquebrajamientos, divisiones funcionales e incluso “apéndices” del imperialismo británico (Hernández Arregui, 2004). El término “Izquierda Nacional” fue lanzado en 1957 por él y afirma que debe aplicarse el marxismo como método de análisis e interpretación de la realidad, pero que debe contemplarse la economía, la historia y la cultura concretos de cada país para coordinar la fuerza de las masas contra el imperialismo nacional, latinoamericano y mundial. Para la izquierda nacional entonces, el peronismo encontraría su camino si se apoyaba en un “relato mayor” como la filosofía marxista y en algunas de sus categorías, con una interpretación localista de la cuestión nacional y alejándose del tradicional internacionalismo de otras vertientes izquierdistas. Para Altamirano: “dentro y fuera de la izquierda” tenían la certidumbre clave de que el peronismo “había puesto en escena algo sustantivo de la realidad nacional”, (Altamirano, 2011). Jorge E. Spilimbergo sostenía: “el peronismo solo puede trascender en la historia de las luchas sociales argentinas si se transmuta en socialismo nacional” (Spilimbergo, 1959). Spilimbergo analizó también que: “al vincular la lucha antiimperialista con el bienestar de los trabajadores… el peronismo barrió de golpe con aquellas sectas políticas, cuyo programa se vio rebasado por los hechos. Quedaron izquierdas y derechas de la vieja Argentina condenadas a un glacial ostracismo y al repudio de las masas trabajadoras”. También advertía sobre peligros potenciales: “al plantear con verdadera audacia revolucionaria la cuestión, el peronismo chocó con sus propios límites, con sus compromisos entre el pasado y el presente; con la contradicción entre la masa obrera que era su base y la burocracia burguesa de la cúspide”, (Spilimbergo, 1956). En esa vía de caminos convergentes, incluso Perón escribe en 1967 una carta dirigida al PSIN (Partido Socialista de la Izquierda Nacional) que alienta la sinergia ideológica de la lucha obrera cunado declara: “Una izquierda nacional, en la que orgullosamente me encuentro” y de la ansía que llegue “ poco a poco, el día en que todos empezamos a hablar el mismo idioma”, (Perón, 1967).

No puede dejar de citarse la influencia de la Revolución socialista de 1959 en Cuba, en la que también participó Cooke. En cartas personales le pedía a Perón que fuese a vivir allí y lo proyectaba como un potencial Fidel Castro para Argentina: “Peronismo y Castrismo son modalidades nacionales de la lucha revolucionaria continental” (Cooke,1973). O la influencia de las primeras guerrillas derivadas del Che Guevara (“nuestro comandante de los Andes”, “nuestro hombre nuevo”, según Cooke) como vía insurreccional foquista para que el pueblo se sume a materializar una vía al socialismo nacional. Para Gillespie (1989), Cooke tenía un idealismo, un halo de romanticismo y arrojo ligado a la violencia que lo llevaba a afirmar: “Es preferible ser derrotado o muerto como el Che, que acertar y triunfar con Vittorio Codovilla” el criticadosecretario general del Partido Comunista Argentino. Cooke, que llamó al peronismo “el hecho maldito del país burgués”, le escribía a Perón en 1960: “Yo creo que la América Latina se emancipará siendo socialista. Que el Peronismo, que será el conductor de la liberación argentina, será socialista” (Cooke, 1973). En tanto Jorge A. Ramos decía en un reportaje: “somos socialistas revolucionarios en tanto somos argentinos y latinoamericanos del siglo XX, que es el siglo de la irrupción, en la creación de las masas de su propio destinos” (Strasser, 1959).

Para Altamirano había constelaciones de pensadores alrededor de ciertos ideólogos principales de la izquierda nacional. Alrededor de Ramos ubica a escritores como Enrique Rivera, Esteban Rey, Jorge E. Spilimbergo y Angel Perelman que también proviene del mundo sindical desde la UOM. Cerca de Puiggrós ubica a Reynaldo Frigerio o Eduardo Astesano (Altamirano, 2011). También entra en la lucha ideológica Alberto Belloni, otro obrero mecánico y dirigente sindical, quien en 1960 escribe “Del anarquismo al peronismo”, reinterpretando la historia del movimiento obrero desde la izquierda nacional y desde allí, para Belloni, el 17 de octubre de 1945 fue un momento en que “el proletariado argentino reencuentra la tradición popular y nacional”. Luego en 1962, escribe “Peronismo y socialismo nacional”, publicado por la editorial Coyoacán de Ramos, donde sostiene de manera programática: “si la superestructura peronista carece de la capacidad de llevar al peronismo a un efectivo frente que movilice a las masas tras las grandes banderas generales, la clase obrera tendrá que decidir por sí misma”. Asimismo, critica a los cipayismos de Cuba que se rinden a los soviéticos. Tomarlos como guía puede actuar comoun modelo que atenta contra: “un socialismo genuinamente argentino…”, y proclama que: “el camino revolucionario debe ser encontrado en la Argentina, no en ninguna otra parte” (Belloni, 1962). En medio de todas estas polémicas tienen un papel principal las publicaciones periódicas: Frente Obrero (1954), Lucha Obrera (1955), El Popular (1960), que discuten las posiciones del PC de Victorio Codovilla y de Nahuel Moreno como líderes de la izquierda antinacional que no creen que el peronismo llegase a ser revolucionario. En 1961 la revista Política de Jorge A. Ramos, de solo 8 números, funciona como un factor de nucleamiento y difusión de otros autores que están cercanos a la línea de la izquierda nacional: Alberto Methol Ferre, Manuel Ugarte, José Ignacio Cornejo, Luis A. Murray, Haya de la Torre, etc. El propio Ramos funda la editorial Coyoacán (nombre del barrio donde murió exiliado Trotski en México) para difundir las ideas en libros pequeños y económicos para la formación de nuevos adherentes al movimiento. Ramos de a poco, irá erigiéndose en una figura no solo intelectual, sino que organizará sus fuerzas para la práctica política institucional. En 1971 crea el Frente de Izquierda Popular (FIP) para participar apoyando a Perón, pero desde fuera del peronismo, esperando que el proceso de rebelión permitiese nuevos comicios.

En medio de la sinergia entre peronismo e izquierda nacional, un año después de la fundación de la CGTA, se publica y difunde la formación de la “Comisión de Afirmación Nacional”, inspirada en los actos patrióticos de Perón y de Raúl Scalabrini Ortiz y sus luchas anti-imperiales. Se declara la presidencia honoraria de Perón, e integra su comisión directiva con Juan José Hernández Arregui, Arturo Jauretche y José María Rosa mientras reivindica la “conciencia nacional revolucionaria en ascenso de los trabajadores”. Desde el mundo sindical adhieren: Raymundo Ongaro, Alfredo Ferraresi, Jorge Di Pasquale, José Pedraza, Lorenzo Pepe. En paralelo, la seducción revolucionaria crece entre la juventud, los intelectuales, los artistas y en el mundo universitario para confluir con el mundo obrero en su variante combativa. Tomaremos las historias, devenires ideológicos y estéticos de Rodolfo Walsh, Ricardo Carpani y Octavio Getino en su participación material e intelectual dentro de la CGTA.

Walsh, Carpani, Getino: evoluciones militantes e ideológicas

Rodolfo Walsh ingresa a la CGTA por un encuentro fortuito con Raymundo Ongaro en su paso por Puerta de Hierro (España) para ver a Perón en el año 1968. Perón le dice a Ongaro que, a raíz del libro “Operación Masacre”, sobre los fusilamientos de José León Suarez: “todos los peronistas estamos en deuda” con Walsh y los invita a encontrarse nuevamente en Buenos Aires. Arrosagaray (2006), define que a partir de ese encuentro se le abre a Walsh “el mundo de la vida sindical y la posibilidad concreta de pasar a ser un protagonista de la vida política”. A su vez, Walsh queda impresionado con Perón y escribe el cuento “Ese Hombre” con un final impaciente y sugestivo que ocurre en la mente del escritor y que reclama reacción, venganza ante el pueblo fusilado y torturado: “¿Cuándo, General, ¿Cuándo?”. Walsh está en un derrotero de cambios ideológicos y de búsqueda existencial y artística. En 1945 adhiere al nacionalismo antimperialista de derecha y milita con la Alianza Libertadora Nacional, pero luego critica sus excesos antisemitas y se critica a si mismo por haber tomado la variante “reaccionaria”. En 1952 vota con los radicales y se vuelve “vagamente antiperonista”. Al caer Perón, abriga esperanzas en las fuerzas militares contra-revolucionarias, aunque finalmente admite: “mis creencias de entonces son indefendibles” (Fosatti, 1972). Los fusilamientos de José León Suarez de 1956, son un punto calve en su vida ya que le permiten explorar el mundo de los peronistas perseguidos por la Revolución Libertadora. La indignación y solidaridad ante la injusticia con el pueblo peronista, genera su clásico libro “Operación Masacre” de 1957. Luego, en 1958, publica “El caso Satanowsky” que le revela el cruce entre la SIDE, los intereses políticos y la prensa masiva para mantener el control estatal del diario La Razón que respondía al aparato comunicacional del derrocado peronismo. En lo estrictamente artístico, se considera un simple escritor de relatos policiales de cierto renombre, pero su trabajo periodístico en revistas lo llevan temáticamente hacia la antropología cultural, el mundo político y le permiten soñar con un premio Pulitzer a su labor. En 1959, Walsh viaja a Cuba para presenciar y entender la revolución en marcha. Para Enrique Arrosagaray (2004), la experiencia antimperialista en Cuba le hace comprender “en qué medida el marxismo y los marxistas tenían que ver con esta revolución”. Se relaciona con el Che Guevara y a la vez contribuye a difundir sus ideas como funcionario de la revolución. Se une a la agencia de noticias Prensa Latina, que tiene objetivos contra-informativos frente a la hegemonía comunicacional de los medios de EEUU. Comparte allí tareas periodísticas con otros argentinos como Rogelio García Lupo, quien luego lo seguirá en la futura CGTA como periodista, y con su amigo Jorge Masetti, futuro guerrillero del Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP), que se establece entre 1963 y 1964 en la provincia argentina de Salta, y que termina integrado por combatientes argentinos y cubanos.

Walsh era renuente a seguir órdenes por su carácter, pero toma en Cuba cursos de preparación militar y desarrolla técnicas de criptografía que pone al servicio de la inteligencia cubana. Ayuda a descifrar y anticipar la invasión de exiliados cubanos a Playa Girón, que venian financiados de forma clandestina por el gobierno de EEUU para oponerse a la revolución de Fidel Castro. En su desarrollo inicial la Revolución Cubana empieza a tener problemas de organicidad: aparecen entre los grupos originarios fricciones internas, sectarismos e influencias críticas originados en el Partido Socialista Popular (PSP). Sus líderes forman parte de la trama geopolítica soviética de corte estalinista en Cuba e interfieren en el camino de la revolución. Aunque Fidel Castro trata de fomentar y cuidar la unidad dentro del proceso revolucionario, asume años después, que: “viejas tácticas y manías de una etapa de la historia del comunismo” dividían y generaban guetos, discriminación y sentimiento anticomunista entre los revolucionarios, (Ramonet, 2004). Ramos, analizando la situación cubana, considera que no había que reprocharle a Cuba su excesiva dependencia y protección de la Unión Soviética frente a la cercanía geográfica, las amenazas y el peligro constante de la invasión de EEUU. Pero si les cuestiona que, ideológicamente, no era posible un “socialismo insular”, sino en el sentido bolivariano, una “Nación de republicas” para poder permanecer ajenos al juego de poder de EEUU y la URSS, (Ramos, 2011).

En medio de esas tensiones, Walsh vuelve a la Argentina en 1961 y continúa escribiendo cuentos. Entre ellos “Esa Mujer”, sobre el secuestro y ocultamiento del cadáver de Eva Perón realizado por los militares de nuestro país. También escribe para teatro las obras: “La granada” y “La batalla”, donde critica fuertemente a los militares argentinos y latinoamericanos. A su vez, tres hechos lo conmueven internamente: la muerte de Masetti con su guerrilla foquista en Salta durante1964, la muerte del Che Guevara en Bolivia, otro intento foquista en 1967, y un hecho que lo acerca al mundo obrero argentino: el asesinato del gremialista Rosendo García en 1966, lo que lo lleva a investigar y escribir artículos semanales de investigación en el semanario de la CGTA. García Lupo, definirá esa experiencia como “un folletín de la clase obrera” lo cual apoya su giro temático hacia el mundo del trabajo, (Pacheco, 2016). A comienzos de 1968 vuelve a Cuba para un congreso cultural donde se discute la literatura latinoamericana del siglo XX y un poco antes escribe un retrato del Che Guevara ya muerto, casi en soledad. Lo recuerda así: “Guevara no se proponía ser un héroe: en todo caso, podía ser un héroe a la altura de todos” (Walsh, 1967). Hacia 1968 confiesa que aún duda sobre hacerse peronista y trabajar para el movimiento, pero la experiencia en medio de la Revolución Cubana y su incorporación a la CGTA y las persecuciones de sus integrantes, lo obligan a revisar sus ideas: “antes del 56 viví desde afuera la encarnizada persecución. Ahora la vivía desde adentro”, (Fosatti, 1972). En este derrotero ideológico y experiencial, en 1969 se define como un marxista muy particular, nada consecuente con la izquierda tradicional: “Soy marxista…pero un mal marxista…, porque leo muy poco…mi cultura política es más bien empírica que abstracta. Prefiero extraer mis datos de la experiencia cotidiana…y luego cotejo esa información con algunos ejes ideológicos que creo tener bastante claros”, (Walsh ,1996).

Ricardo Carpani no tiene las sinuosidades ideológicas de Walsh. Desde joven el mundo obrero y las revoluciones le atrajeron política y estéticamente como tema y formas a explorar: “tuve muy claro desde un primer momento que la función que quería darle a mi imagen artística estaba determinada por la incorporación de ella a la lucha de los trabajadores. No a un sector político, sino al movimiento obrero en general, nunca pertenecí a ningún partido político, pertenecí si, a una corriente ideológica”, (Carpani, 1996). Su experiencia formativa en artes plásticas tiene un mojón en Paris, pero en 1953 regresa y estudia con maestros locales. Su evolución artística se nutre del arte social, los muralismos de pintores mexicanos (Rivera, Siquieros, Orozco) y cierto expresionismo figurativo latinoamericano. Su obra es analizada y realzada desde la editorial Amerindia (que es la continuadora de la editorial Indoamérica de Ramos) donde además publican sus libros Spilimbergo, Ramos, Hernández Arregui. Para Spilimbergo (1958), la labor artística de Carpani (y otros artistas cercanos) cumple una doble función: “emocionar estética y moralmente al público… e inducirlo al mundo de la solidaridad, la rebeldía, la voluntad justiciera de los trabajadores revolucionarios”. En 1960 Carpani dibuja la tapa de la revista “Llega desde abajo”, una revista literaria de cultura comunista y luego forma con otros pintores el Grupo Espartaco, en referencia al esclavo romano y símbolo de la lucha por la libertad. Lanzan su propio manifiesto crítico donde afirman: “Todo intento de creación de un arte nacional, es consecuentemente combatido por ciertos críticos al servicio de la prensa controlada por el capital imperialista” y definen que un arte revolucionario debe ser “expresión monumental y pública. El pueblo que lo nutre deberá verlo en su vida cotidiana.” (Grupo Espartaco, 1961). Carpani confiesa que, entre los integrantes de Espartaco, “unos éramos de izquierda nacional” y otros de la izquierda tradicional. Luego de un tiempo, se separa del grupo hacia una producción política más vinculada al afiche y la gráfica política. En solitario publica dos ensayos en la editorial Coyoacán de Ramos: “La política en el Arte”, al cual Hernández Arregui considera: “el primer aporte serio, en la Argentina, con relación a la pintura y la realidad nacional”, y “Arte y revolución en América Latina” donde Carpani critica el “realismo socialista” como un oficialismo burocrático que no encaja en la tarea revolucionaria de Latinoamérica. En 1962 se integra en la CGT realizando una labor militante mientras produce ilustraciones, panfletos y afiches para las diversas acciones sindicales. Hacia 1963, Hernández Arregui define en el semanario “Compañero” que en la obra de Carpani: “todas las figuras son simbólicas, El hombre aislado no es un obrero. Es la clase obrera”. Pero también amplía las interpretaciones literales de sus obras: “fabricas, chimeneas, remaches, engranajes, no son la fábrica SIAM o los deleites estéticos del señor Di Tella, sino la cultura tecnificada y deshumanizada del presente que encuentra su opuesto en el levantamiento de los pueblos”, (Hernández Arregui, 1963). En ese mismo semanario junto a Carpani publican artículos Spilimbergo, Rogelio García Lupo, Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde, entre otros.

Carpani también pinta murales en la librería Huemul, en un teatro en Olavarría, en Parque Chacabuco de CABA en diversos sindicatos: alimentación, sanidad, vestido; sosteniendo su concepción de arte disponible para todos. En 1964 se integra al Grupo CONDOR (Centros Organizados Nacionales de Orientación Revolucionaria) junto a Hernández Arregui, Ortega Peña, Eduardo Luis Duhalde y Alberto Belloni, entre otros. Se proponen ser un centro de difusión ideológica: “que entronque el pensamiento revolucionario nacional con la actividad política del proletariado peronista” (Hernández Arregui, 2004). Consideran al peronismo la única fuerza que puede hacer frente al imperialismo y se proponen revisar la historia argentina a la luz del marxismo unido al pensamiento nacional. Para CONDOR toda lucha que no salga de las masas es utópica y estéril. Apoyan la unidad obrera de la CGT, pero advierten que denunciaran el oportunismo, el reformismo amarillo y el aburguesamiento de sus dirigentes si se ponen al servicio del imperialismo y no son un vehículo hacia la revolución. En 1965, Carpani también ilustra dos números de la publicación “Programa para los Estados Unidos Socialistas de América Latina”, una revista de artes plásticas, política y debate cultural que estuvo dirigida por el sindicalista Alberto Belloni. De manera critica recuerda Carpani: “ya empezaba en el ’64, todo el proceso de burocratización de la CGT histórica, entonces me abro, pero sigo colaborando a nivel de organizaciones obreras de base, con la resistencia peronista, trabajando ideológicamente, escribiendo, militando. Cuando surge la CGT de los Argentinos, …me ligo de nuevo con el movimiento obrero organizado y empieza la etapa más intensa de colaboración, de trabajo gráfico y político, panfletos… en fin, incorporar la imagen artística a las reivindicaciones concretas de los trabajadores”, (Carpani, 1996).

Octavio Getino es el único de los tres intelectuales en estudio que proviene tanto de la experiencia artística (literaria y la cinematográfica), como de un pasado sindical concreto. Había integrado la comisión interna de la empresa SIAM de Monte Chingolo. Vivía en la zona de Temperley en barrios obreros y conocía antiguos luchadores obreros, incluso de principios de siglo. Getino describe sus primeros pasos: “Escribí mis primeras novelas y cuentos entre 1953 y 1955 en un centro republicano que estaba en la calle Bartolomé Mitre. Yo era el secretario de prensa y propaganda, tenía dieciséis años y recién había llegado de España. Éramos hijos de socialistas recién llegados”. Pero el encuentro con el Peronismo en el poder lo hace virar en sus pensamientos: “después del golpe del 55 me metí de lleno en todo lo que era la militancia obrero-sindicalista y rompí con todos esos antecedentes socialistas que organizaron comandos civiles que fueron cómplices de la “Revolución Libertadora”, (Getino, 2013). Se define como formando parte de: “una generación a-historizada, desterritorializada, que empezaba a recurrir al estudio de la historia revisionista: Arturo Jauretche, José María Rosa, Juan José Hernández Arregui”. Getino recuerda experiencias varias: peleas y discusiones ideológicas en “gloriosas asambleas” obreras, y a la vez, ser perseguido por su actividad sindical. Si bien participa de la Resistencia Peronista: “no poseía la concepción teórica metodológica formal, práctica, de la Resistencia de años posteriores…había muchos grupos trotskistas llegados de La Cuarta Internacional, eso generaba un debate de ideas” (Getino 2013). Hacia 1964 Getino logra destacarse en el campo literario. Manda sus cuentos a un concurso de la revista “El escarabajo de oro” de Abelardo Castillo y gana el primer premio compartido con Ricardo Piglia, Germán Rozenmacher y Miguel Briante. Luego, con su libro de cuentos “Chulleca” gana un premio y su publicación en Casa de las Américas (Cuba). En ellos trabaja la relación entre el obrero y la máquina mientras desmenuza la “cosificación” del ser humano en el ambiente fabril. Ese fue su primer acercamiento a la Cuba revolucionaria, país con el cual empieza progresivamente, una relación intelectual y cinematográfica muy cercana a lo largo de su vida. Participa también en la revista “La Rosa Blindada”, una editorial que difundía la voz de las revoluciones antimperialistas y anticapitalistas. En la revista se podía entrar en dialogo con textos teóricos de: Heberto Padilla, Roberto Fernández Retamar, Serguéi Eisenstein, Regis Debray, Ho Chi Minh con artículos sobre: Literatura, Historia, Teatro, Cine, Artes Plásticas, Marxismo, Psicoanálisis, Nueva Izquierda, Revolución Cubana, Revolución Vietnamita, Guerrillas Latinoamericanas.

También por esa época Getino se acerca a estudiar cine y se produce un encuentro fundamental e influyente en su vida con Fernando Solanas, quien vive en la zona norte del Gran Buenos aires y proviene de otro ambiente intelectual. Solanas se recuerda a sí mismo como: “un pendejo inquieto” que lee a sus vecinos cercanos: “Cooke, Walsh, Wernicke, Scalabrini Ortíz, Jauretche, Hernández Arregui y Rodolfo Ortega Peña, entre muchos otros…. En Olivos había además un semillero intelectual muy interesante…Vivía a dos cuadras de la casa de Scalabrini Ortiz, y estudiaba con su hijo, Yuyo”. (Chapitel y Castelnovo, 2007). Con Solanas forman “Cine Liberación” y hacia 1966 empiezan a rodar clandestinamente, “La hora de los Hornos”, el mayor ensayo sociopolítico del cine argentino que incluye varias entrevistas a militantes y obreros: “la censura era muy dura y apenas comenzamos, llegó la dictadura de Onganía…comenzamos recorriendo las barriadas obreras de Lanús, Gerli, Temperley, Monte Chingolo. Todavía existían cientos de fábricas y talleres… recorríamos la Bernalesa o Siam di Tella conversando con militantes de la resistencia peronista”, (Solanas, 2012). Getino cuenta una anécdota reveladora de las tensiones sindicales de la época: “me acuerdo que nos llevaron a las oficinas de Vandor, que estuvo cinco minutos mudo. Nosotros no estábamos ni con Vandor, ni con Rosendo García, yo había peleado mucho con él en la metalúrgica, en Avellaneda, y me acuerdo que Vandor se largó a llorar” (Getino,2013). Getino y Solanas están en una etapa de producción fílmica, pero también teórica, que aplicarán a sus reflexiones estético- políticas en diversos artículos y libros que ven la luz de manera contemporánea y paralela con la creación de la CGTA. Getino, en particular, traba además relación con Raymundo Ongaro y suma sus servicios militantes a la nueva entidad obrera.

Dilemas y propuestas estéticas para la lucha obrera

Los aportes de los tres intelectuales dentro de la CGTA se materializan respectivamente en: la creación del Semanario CGT (órgano oficial de la central obrera) escrito por Walsh, las ilustraciones de Carpani que se incluyen en el propio semanario, volantes o afiches y la creación de los Cineinformes de la CGT en los que participa Getino. En ellos se mezclan problemáticamente los contenidos a transmitir y las formas de representación adecuadas para influenciar en el mundo obrero.

El Semanario de la CGT, concebido como herramienta de contra-información, tuvo como mentores a Raimundo Ongaro y RodolfoWalsh. Cuando Walsh asume como director, convocó a un equipo en el que se contaban Horacio Verbitsky, Rogelio García Lupo y José M. Pasquini Durán. A lo largo de sus 55 números pueden verse colaborar distintos militantes y simpatizantes del peronismo revolucionario, y del nacionalismo de izquierda en un crecimiento constante de circulación entre los obreros. A fines de 1968, habían impreso treinta y tres números para llegar a un millón de ejemplares. Entre sus líneas editoriales de denuncia estaban la movilización social contra los sectores empresariales ligados a la política económica, el análisis y el develamiento de las tramas monopólicas que dominaban el país al servicio del imperialismo, la denuncia de estrategias de cooptación en el campo del sindicalismo tradicional y la crítica de los aparatos de comunicación y cultura. Walsh también fue responsable de la autoría del Programa del 1º de mayo de la CGT de los Argentinos titulado “Mensaje a los trabajadores y al pueblo argentino”. En él se hace un llamado a los estudiantes, intelectuales y artistas a enfrentarse al régimen y ponerse al servicio de las luchas populares: “La CGT de los Argentinos no ofrece a los trabajadores un camino fácil, un panorama risueño, una mentira más. Ofrece a cada uno un puesto de lucha”. Walsh llegara a decir en el semanario del 1ro. de mayo de 1969: “Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante, y el que comprendiendo no actúa, tendrá un lugar en la antología del llanto, no en la historia viva de su tierra”. En esta experiencia sindical, Walsh entra en contradicción y lucha personal con su evolución como escritor burgués de relatos policiales y se impone un deber: “debo desalienarme”. Es consciente del torbellino ideológico en su cabeza: “mi reingreso a la órbita del marxismo ha puesto al día todas las llagas de la conciencia”. Encuentra también críticas externas por parte de Ongaro: “me molesto lo que me dijo Raymundo de que yo escribía para los burgueses”, (Montero, 2017). Se pregunta que leería Ongaro y que cuentos deberían escribirse para los obreros. Trata de desmenuzar su forma de escritura para concientizar al pueblo y ponerlo al servicio de la revolución.Imagina que, a Ongaro le molesta procedimientos como la condensación, los símbolos y los guiños a un lector culto. (Montero, 2017). A su vez, tiene poco tiempo para la escritura literaria por fuera de la CGTA. La política se le impone “violentamente” en su vida. Especula que “es posible que, al fin, me convierta en un revolucionario… me he pasado casi enteramente al campo del pueblo” (Walsh,1996).

Carpani, lleva más tiempo de integración con el paisaje obrero y desde su famoso cartel: ¡¡¡Basta!!! de 1964, parece haber encontrado la expresión plástica justa entre forma y contenido para las luchas obreras. Galasso (2001), define algunos de sus recursos plásticos que mantendrá como constantes: “recrea a los trabajadores tal cual los siente, ampliando sus dimensiones, acentuando su combatividad, deformando su figura con formas vanguardistas – provenientes del cubismo, del expresionismo- imbuyendo al dibujo de un sentido colectivo y amenazante”. Su grafica expone fortaleza, rostros de rasgos marcados, latinoamericanos, con tensión de los nudillos y con músculos de un obrero que alza el puño dentro de un colectivo fabril dispuesto a luchar: “Yo no creo en ese arte de miseria, llorón, que pinta la tragedia por la tragedia de los trabajadores y del pueblo. Yo prefiero ver los aspectos positivos, dinámicos. No es la miseria, sino la voluntad de lucha, la voluntad de llegar a ser seres humanos” (Carpani, 1982). En esa línea, toda su producción dentro de la CGTA, garantiza su impacto emocional e ideológico en el receptor. Con dicho estilo dibuja luego a otros símbolos de lucha popular como Martin Fierro, Felipe Vallese, San Martín, el Chacho, Felipe Varela, Perón y Cooke. Carpani recuerda su impacto: “Mucha gente, estudiantes, obreros, despegaban los afiches mientras aún estaban frescos para llevárselos. Años después me encontré con algunos de estos afiches decorando las paredes de hogares obreros.” (Carpani, 1971).

Getino, junto con Nemesio Juárez y Gerardo Vallejo intentan establecer un informativo cinematográfico sindical: los “Cineinformes de la CGT de los Argentinos” a cargo de la Comisión de cine y la secretaria de prensa. Recuerda Getino el origen de sus colaboracion: “volví de Europa a fines del 68 y aquí los primeros que vieron La hora de los hornos… fueron Rodolfo Walsh y Hernández Arregui, entre otros. Rodolfo nos apoyó fuertemente para posteriormente hacer los Cineinformes de la CGT de los argentinos… Hicimos tres notas” (Getino 2013). Walsh en sus meditaciones militantes, pensaba que el camino de lucha que mostraba Cine Liberación era válido, pero uno entre otros posibles. En el número 37 del Semanario CGT presentaba al primer Cineinforme que tenía 3 partes: una huelga petrolera, la situación de pobreza en Tucumán y una evocación del 17 de octubre de 1945. Se pretendía llegar a todos los rincones del país poniendo a la venta copias del mismo para regionales u otros órganos sindicales y se pretendía hacerlo con regularidad con el aporte de los afiliados. En el número 39 del Semanario CGT ademas, Getino y Solanas publican un artículo sobre la importancia que está alcanzando “La hora de los Hornos” como modelo contra hegemónico cinematográfico, critican la autocensura de los artistas sometida a la censura del régimen de Onganía y abogan por un cine militante y revolucionario que coincida con el manifiesto de la CGT del 1ro de mayo de 1968 para acompañar la lucha obrera. Aquí el problema de comunicación no era de lenguaje adecuado o veleidades artísticas burguesas como en Walsh, sino tecnológicas- productivas y de dinero: “para fines de 1969 la CGTA se cae. Vimos que la experiencia no funcionaba, porque hacíamos un corto para servir a una huelga y cuando lo habíamos finalizado la huelga ya había terminado. No servía para la coyuntura…Hay que pensar que este era un trabajo totalmente clandestino que necesitaba de laboratorio, sonorización, etc. Te pasabas dos meses para terminarlo, entonces no servía”, (Getino, 2013).

Pero luego del “Cordobazo”, la rebelión popular cordobesa fomentada por estudiantes y obreros, y la muerte violenta de Augusto Vandor, la CGTA empieza a ser atacada. Se conoce un comunicado falso de un grupo guerrillero adjudicándose el asesinato: “Siendo las 11.36 del 30 de junio de 1969, el Comando ‘Héroe de la Resistencia Domingo Blajaquis’ del Ejército Nacional Revolucionario, que ocupó el local de la UOM, sito en la calle La Rioja 1945, cumpliendo el ‘Operativo Judas’, procedió al ajusticiamiento del traidor Augusto Timoteo Vandor”. El gobierno decreta el estado de sitio e interviene la mayoría de los gremios de base de la combativa CGTA. Hay también detenciones masivas de militantes opositores. Walsh describe la situación: “Pasaron quince meses, y la CGT intervenida, ya sin edificio ni personería, ingresaba a la clandestinidad. Junto con docenas de dirigentes, Raimundo Ongaro estaba preso… La consigna que la nueva CGT puso en práctica se reducía … a cuatro palabras: Rebelión de las Bases” (Walsh, 1969). Hacia 1970, el semanario sale unos pocos números más desde la clandestinidad y la CGTA entra en un cono de sombra con dispersión de dirigentes y gremios. Carpani continua con sus diseños e incluso crea un famoso afiche con los rostros de Raymundo Ongaro y Agustín Tosco tras las rejas con la consigna: “Libertad a Ongaro y Tosco… y a todos los prisioneros del régimen”. La CGT se vuelve a unir en una sola entidad, ahora bajo la conducción de José Rucci, apoyado por Perón, lo que mantiene a diversos grupos obreros enfrentados dentro del peronismo y distintos grupos guerrilleros: “empiezan una campaña de eliminación selectiva de dirigentes gremiales” (James, 2010). Hacia 1970 se crea el Peronismo de base a partir de la redefinición de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), creadas en 1968. Allí militan sectores de la vanguardia obrera como Raymundo Ongaro, José O. Villaflor y Jorge Di Pasquale, todos provenientes de la CGTA, e intelectuales como Rodolfo Walsh, Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde. Los destinos de Walsh, Carpani y Getino se bifurcan entre el Peronismo y la Izquierda Nacional.

Las derivas personales

Walsh, luego de su paso por el Peronismo de base y por las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), como repitiendo su experiencia cubana, integra parte de Montoneros en su aparato de inteligencia (Arrosagaray; 2006) y hacia 1973 escribe en el diario montonero Noticias. Getino, se vincula personalmente, junto a Solanas, con Perón y comienzan a diseñar dos películas militantes con vistas a la vuelta al poder de Perón: “La revolución justicialista” y “Actualización política y doctrinaria para la toma del poder” y se declaran orgánicamente “el brazo cinematográfico del peronismo”. En 1972 Carpani debate finalmente que es el peronismo en: “Cuadernos del Socialismo Nacional Latinoamericano Revolucionario”. Es un número monográfico donde Carpani en un largo artículo titulado: “Nacionalismo, Peronismo y Socialismo Nacional”, recopila artículos que viene escribiendo desde 1970 pero con conclusiones de 1972. La publicación declara que busca definir “puntos de coincidencia” entre el Movimiento peronista y el objetivo estratégico que es la “construcción del Socialismo Nacional”. Escribeen medio de las negociaciones por el “Gran Acuerdo Nacional” propuesto por el Gral. Lanusse para llamar a elecciones y eliminar la proscripción política de Perón. Entre sus conclusiones Carpani expresa sus seguridades y temores. Define que se está llegando a gran velocidad a un punto histórico entre conciencia nacional y conciencia obrera, entre los intereses de la nación y de la clase obrera, entre lucha nacional y lucha social. Que el peronismo revolucionario debe ser nacional, latinoamericano y revolucionario. Que se está gestando un nuevo equilibrio en función de una guerra popular revolucionaria y que los frentes nacionales o los “acuerdismos” pueden ser una trampa burguesa e imperialista para prolongar la vida del sistema político-económico. Advierte que esas maniobras pueden llevar a la clase obrera a un nuevo callejón sin salida: “allí está la contradicción fundamental de la Argentina de hoy…falta saber si en la batalla definitoria…el peronismo revolucionario podrá imponer su línea…la lucha se clases se agudiza dentro del propio peronismo”. Carpani quiere acelerar los procesos de entronización obrera en el poder y termina abogando por la agudización de los conflictos para llegar al “enfrentamiento definitivo y victorioso” (Carpani, 1972). Según Galasso (1983), Ramos afirmaba en medio de las dudas políticas: “Perón nos merece confianza, el peronismo, no”.

En 1973, luego de la breve experiencia de Héctor J. Cámpora en el gobierno, Galasso contribuye a la comprensión del ideario de la Izquierda Nacional publicando “Que es el Socialismo Nacional” en editorial Ayacucho, tratando de explicar históricamente el acercamiento entre el peronismo y las ideas de izquierda, confiando en que: “se acerca la hora de la victoria de los trabajadores”. El FIP termina aportando 900.000 votos a la victoria de la fórmula Perón -Perón.

Izquierda Nacional y Peronismo: un proyecto inconcluso

Con la asunción de Perón se mantuvo problemáticamente su política pendular entre la izquierda nacional y la derecha peronista, lo cual aumentó el enfrentamiento político entre los militantes resumido en dos consignas: “la patria peronista” y “la patria socialista”. Tales consignas, explotaron ante la vista del pueblo en la masacre de Ezeiza cuando se produce el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina tras 18 años de exilio: 13 muertos y más de 300 heridos. La sinergia entre el peronismo y la izquierda nacional iniciada años antes, entra en cuestión y en una espiral de violencia entre diversas fracciones del movimiento. Finalmente parecen irreconciliables en el discurso presidencial de Perón del 1ro. de mayo de 1974 en Plaza de mayo y con su posterior fallecimiento. Ramos en su adiós al Gral. Perón, en medio de la crisis desatada en el FIP y otros dirigentes concluye: “Perón siempre aspiró a ser él mismo su propia izquierda y su propia derecha” (Galasso, 1983).

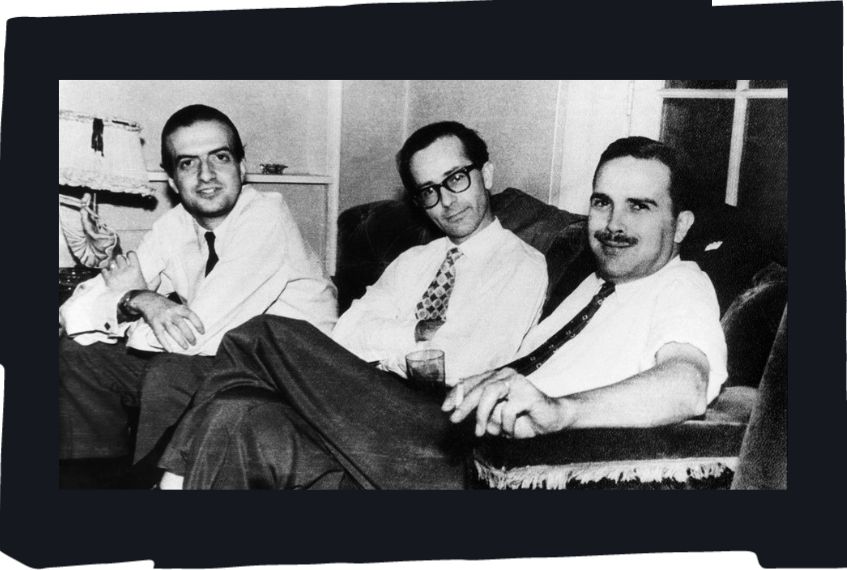

*Imagen extraída de: https://latinta.com.ar/2017/03/30/la-cgta-la-mayor-experiencia-de-lucha-antiburocratica-sindical-de-argentina/

Bibliografía consultada

Altamirano, Carlos, (2011). Peronismo y cultura de izquierdas, Siglo XXI.

Arrosagaray, Enrique, (2004). Rodolfo Walsh en Cuba, Agencia Presa Latina, militancia, ron y criptografía. Catálogos

Arrosagaray, Enrique, (2006). Rodolfo Walsh, de dramaturgo a guerrillero. Catálogos.

Carpani, Ricardo (1996), Entrevista por HIJOS Rosario. Revista Pedro Rojas. s/f. Carpani, Ricardo, (1982). Entrevista a Ricardo Carpani. Suplemento Arte y Educación, Diario Hoy. Quito. Ecuador. 1982.

Carpani, Ricardo, (1972). Cuadernos del Socialismo Nacional Latinoamericano Revolucionario.

Carpani, Ricardo,(1971).Entrevista en Documenta -1971-1972.

Chapitel, Patricia; Castelnovo, Oscar. Pino Solanas: “¿Se puede o no se puede?”, Reportaje Agencia Rodolfo Walsh, 25/10/2007.

Cooke, John W, (1973), Correspondencia Perón-Cooke. Granica.

Fosatti, Ernesto, (1972), Operación Rodolfo Walsh, Revista Primera Plana Nro. 489, 13 de junio de 1972.

Galasso, Norberto, (1983). La izquierda nacional y el FIP. Centro editor de América Latina.

Galasso; Norberto, (1973). “Que es el Socialismo Nacional”. Ayacucho.

Galasso, Norberto. (2001). Ricardo Carpani. La revolución en el arte y en la vida. Buenos Aires: Centro Cultural Enrique Santos Discépolo

Getino, Octavio, (2013). La memoria de un valeroso, reportaje de Javier Campo, en Revista cine documental, Número 7 – Año 2013.

Getino, Octavio, (2013). Reportaje de Daniel Desaloms en: Vidas de Película: la generación del 60. DAC- La Crujía.

Gillespie, Richard, (1989). J.W.Cooke, el peronismo alternativo. Cántaro.

Hernández Arregui, Juan José, (2004). La formación de la conciencia nacional. Peña Lillo, Continente.

Hernández Arregui, Juan José, (1963). Ricardo Carpani y Pascual Di Bianco, dos grandes muralistas argentinos. En: Semanario Compañero, Nro. 24, 5 de diciembre de 1963.

Hernández Arregui, (2004). Nacionalismo y Liberación. Peña Lillo- Continente

James, Daniel, (2010). Integración y resistencia, el peronismo y la clase trabajadora argentina. Siglo XXI.

Montero, Hugo, (2017). Masetti, Sueñero del Che. Sudestada.

Pacheco, Mariano, (2016). Cabecita negra, ensayos sobre literatura y peronismo. Punto de encuentro.

Perón, Juan D., (1967) Carta al secretario General del PSIN. En: Lucha Obrera, julio de 1967.

Ramonet, Ignacio, (2004), Fidel Castro, biografía a dos voces. Penguin Ramdom House.

Ramos, Jorge A., (2011). Historia de la nación latinoamericana. Peña Lillo- Continente

Spilimbergo, Jorge E. (1959). De Irigoyen a Frondizi, Amerindia.

Spilimbergo, Jorge E., (1958). Arte de masas y pintura de caballete. Amerindia.

Spilimbergo, Jorge E, (1956). Nacionalismo oligárquico y nacionalismo revolucionario. Amerindia.

Solanas, Fernando, (2012). Dos tipos audaces. Pino Solanas recuerda su trabajo y su amistad con Octavio Getino, Diario Página 12, Suplemento Radar, 7/10/2012.

Strasser, Carlos (1959). Las izquierdas en el proceso político argentino. Palestra

Torello Pablo, (2018). “Raimundo Ongaro: Sindicalismo de Liberación”. Prensa Federación Gráfica Bonaerense. https://www.youtube.com/watch?v=nnFwODd9umQ&t=292s

Walsh, Rodolfo, (1996). Rodolfo Walsh, ese hombre y otros papeles. Seix Barral.

Walsh, Rodolfo, (1995). Guevara, en El violento oficio de escribir, obra periodística (1953-1977). Planeta.