En el capítulo IV del libro La hora de los pueblos de 1968, Perón anticipaba que para el año 2000, el nuevo milenio, nos encontraría en dos situaciones: o trabajando unidos como una sociedad cohesionada o siendo controlados por otros. Sostenía que las naciones deberían esforzarse por adelantarse a ese momento y prepararse adecuadamente, “llegar un poco en mejores condiciones que aquéllas que nos podrá deparar el destino mientras nosotros seamos yunque que aguantamos los golpes y no seamos alguna vez martillo; que también demos algún golpe por nuestra cuenta.” (Perón, 2015 [1968], p. 210)

Transcurridos 25 años del inicio del milenio y 57 años de estas palabras, seguimos a la espera de la tan esperada unidad latinoamericana.

Nos centraremos en tres obras fundamentales de Juan Domingo Perón: Latinoamérica: Ahora o nunca (1967), La hora de los pueblos (1968) y La comunidad organizada (1949). Estos textos condensan no solo su visión geopolítica, sino también una concepción de proyecto nacional y regional que trasciende las fronteras estatales, inscribiéndose en la idea de una Patria Grande latinoamericana. Para la reflexión y el análisis nos apoyaremos en el texto de Recalde (2021) Pensadores del Nacionalismo Popular, obra que nos permitirá incorporar conceptos fundamentales que aportarán continuidad y profundidad a este escrito.

El presente texto abordará la propuesta peronista de integración latinoamericana, analizando sus fundamentos teóricos, sus proyecciones estratégicas y la vigencia de sus advertencias en el contexto actual, ya que, la integración para Perón no era un ideal, sino una estrategia de supervivencia y desarrollo frente a un mundo dividido en bloques de poder.

Para ello, se examinarán los ejes centrales de las obras mencionadas, articulando sus planteos con debates contemporáneos sobre soberanía, desarrollo y unidad regional.

En última instancia, la reflexión busca no solo comprender el pensamiento de Perón, sino también interrogar nuestro presente: ¿qué tan lejos estamos de materializar aquella integración soñada? ¿Y qué lecciones pueden extraerse de su visión para enfrentar los desafíos que hoy amenazan la soberanía y el desarrollo de América Latina?

Nación, nacionalismo, pueblo

El concepto de nación posee un carácter complejo y multidimensional, ya que integra dimensiones poblacionales, geográficas, económicas, socioculturales y político-institucionales. Una nación puede definirse como una población establecida en un espacio geográfico especifico, que constituye el entorno fundamental para el desarrollo histórico y social de esa colectividad.

El vínculo afectivo con ese espacio geográfico se expresa en el patriotismo, representando el vínculo emocional duradero y dinamizador que caracteriza a dicha comunidad. En esta línea, Recalde (2021) sostiene que, “una nación incluye a un pueblo en un territorio que conforma el estado vital de una comunidad” (p. 13).

Desde la perspectiva cultural, toda colectividad humana requiere de elementos de cohesión que permitan su continuidad. Un idioma común, los principios éticos compartidos, la fe religiosa y las costumbres ancestrales constituyen los elementos fundamentales para esta continuidad. La realidad actual de una sociedad porta consigo la herencia cultural histórica de ese grupo, llevando así la herencia cultural de generaciones pasadas. Ellas mismas transmiten esa misma identidad hacia las generaciones venideras. En este sentido, la memoria histórica se configura como componente esencial de la identidad colectiva. Forma parte integral de la identidad nacional o, expresado de otro modo, la nación representa la expresión suprema de la comunidad histórica.

Asimismo, la nación representa una realidad histórica condicionada por su contexto y por las relaciones que establece con otras identidades nacionales. Su supervivencia supone la confrontación con otras identidades nacionales y fuerzas que defienden intereses diversos. En este sentido, “la nación enfrenta el dilema de edificar y consolidar su soberanía o convertirse en un satélite de otra nacionalidad” (Recalde, 2021, p. 13).

Finalmente, para que exista una nación es necesaria una base material que sustente su espacio vital. Un proyecto nacional viable requiere dirigentes con capacidad política y estratégica y una sociedad organizada que confíe en los ideales y habilidades de sus gobernantes. Solo en esa interacción es posible movilizar las aspiraciones históricas colectivas y orientar la construcción de un destino común.

Pueblo, sujeto político, comunidad organizada

En 1949 en el marco del Congreso de Filosofía realizado en la Universidad Nacional de Cuyo, Perón a modo de alocución, saca a la luz las bases de gran proyecto alternativo al capitalismo liberal que sucesivamente se venía dando como formas de gobierno en nuestra nación. Estas palabras, luego las va a plasmar en un texto La comunidad organizada, escrito en colaboración con grandes pensadores del pensamiento popular[1]. Allí Perón va a centrar y dejar plasmadas tres grandes ideas fuerza, según marca Recalde (2021), la primera que la comunidad organizada es un programa de democracia social, participativa y humanista. “el tránsito del yo al nosotros, no se opera meteóricamente, como un exterminio de las individualidades, sino como una reafirmación de éstas en su función colectiva” (Perón, 1974 [1949], p. 34). Recalde (2021) dirá que el destino del individuo está directamente ligado al conjunto de la colectividad.

La segunda idea que sostiene Perón es que, el pueblo organizado autónomamente es el sujeto político de la Revolución justicialista, comprendiendo al ser humano de manera más plena en el marco de la humanidad que lo constituye. Solo en relación con la humanidad el individuo alcanza su jerarquía propia, en la medida en que orienta su existencia hacia fines conscientes y reconoce su participación en la totalidad que lo trasciende, “en su jerarquía propia, atento a sus fines y consciente de su participación en lo general” (Perón, 1974 [1949], p. 35).

Por último la tercer idea, es el posicionamiento en las relaciones internacionales como, tercera posición justicialista. Esta alternativa político-ideológica se posicionaba frente a los dos grandes bloques en pugna durante el siglo XX, el capitalismo liberal, liderado por Estados Unidos y el comunismo soviético, representado por la URSS. El planteo fue que ninguno de estos modelos respondía a las necesidades históricas, sociales y culturales de los pueblos latinoamericanos. Por eso Perón proponía un camino propio: ni capitalismo dependiente, ni comunismo internacionalista, sino una doctrina nacional y social, que buscaba armonizar la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. “los problemas presentes, la superpoblación, la presencia de las masas en la vida pública, la traducción política de las doctrinas, confieren aguda responsabilidad al hecho, en apariencia intrascendente, de tomar partido en la suprema disputa (Perón, 1974 [1949], p. 40).

La reafirmación de las individualidades en su función colectiva

En el capítulo XVII de la Comunidad organizada (1949) se afirma que, lo que distingue a las comunidades sanas y vigorosas es la fuerza de sus individualidades y el modo en que estas se integran en la vida colectiva. El verdadero sentido de comunidad surge desde abajo, a partir de la participación consciente de los individuos, y se construye sobre la base del equilibrio, no de la imposición externa. Por ello, mientras una comunidad genuina, formada por la libre expresión de individualidades responsables, posee fundamentos sólidos de supervivencia, aquellas configuraciones sociales impuestas desde arriba carecen de estabilidad: no constituyen formas naturales de evolución, sino construcciones transitorias cuyo destino histórico es, precisamente, su disolución.

Al reflexionar sobre los valores supremos que orientan el ideal de comunidad, se advierten dos riesgos de adulteración. El primero es el individualismo amoral, “predispuesto a la subversión, al egoísmo, al retorno a estadios inferiores de la evolución de la especie” (Perón, 1974 [1949], p. 51). El segundo es el colectivismo atomizador, que tiende a despersonalizar al individuo y a diluirlo en una masa sin identidad, negando su aporte singular a la vida común. “intenta despersonalizar al hombre en un colectivismo atomizador” (Perón, 1974 [1949], p. 51).

Continúa reflexionando en ese capítulo que, de la historia —incluso de sus excesos— se desprenden valiosas enseñanzas ante las cuales no podemos ni debemos permanecer indiferentes. A pesar de que el pensamiento pretendía sostenerse únicamente en el plano teórico, el mundo avanzaba por su propio cauce; Se intento la aplicación práctica de abstracciones mal fundadas y se comenzó a ejercer una influencia perjudicial sobre la vida común. “Por ello la necesidad de volver a examinar nuestros absolutos y depurarlos de excrecencias y añadiduras superfluas, a fin de recuperar un ideal capaz de orientar de manera coherente el sentido de la vida.” (Perón, 1974 [1949], p. 51).

Va a sostener Recalde (2021) que en el marco de la Comunidad Organizada, la democracia se concibe como el resultado de la acción de las organizaciones libres del pueblo, surgidas de manera ascendente —de abajo hacia arriba— a partir de la voluntad de sus propios miembros y no como producto de una imposición estatal. En este sentido, Perón sostuvo que “Nosotros somos colectivistas, pero la base de ese colectivismo es de signo individualista, y su raíz es una suprema fe en el tesoro que el hombre, por el hecho de existir, representa” (Perón, 1974 [1949], p. 74).

El principio de igualdad y la acción política

La igualdad constituía el cimiento esencial sobre el cual debía edificarse la comunidad organizada. Este principio no podía permanecer como una mera declaración abstracta, sino que exigía su realización efectiva mediante la intervención política deliberada y sistemática.

Perón establecía una distinción fundamental entre el plano teórico y la realidad social. Mientras que las disciplinas científicas podían ofrecer soluciones elaboradas desde premisas puramente abstractas, cuando estas se trasladaban al terreno concreto de la vida comunitaria, sus efectos y consecuencias podían diferir sustancialmente de lo previsto. Las oscilaciones entre teoría y práctica evidenciaban la necesidad de un pensamiento político enraizado en las circunstancias históricas reales. “La ciencia puede resolver en la abstracción los problemas, partiendo de premisas igualmente abstractas, pero en la vida de las comunidades los efectos de esas oscilaciones suelen ser muy otros.” (Perón, 1974 [1949], p. 21).

La misión transformadora de la política

Siguiendo el pensamiento de Recalde (2021) en esta visión, la política adquiría una función eminentemente activa y constructiva. No se trataba simplemente de administrar lo existente o de reconocer derechos formales ya establecidos. Por el contrario, la actividad política debía conquistar nuevos derechos para los sectores postergados, ganar terreno en el campo de la justicia social, y elevar materialmente las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras. Esta concepción implicaba entender la política como praxis transformadora, como herramienta de cambio histórico al servicio de los desposeídos.

El nuevo orden histórico que se pretendía fundar requería la implementación de un “dispositivo social” específicamente diseñado para eliminar las desigualdades extremas que caracterizaban a la sociedad capitalista tradicional. Este mecanismo institucional no buscaba necesariamente una igualdad absoluta —lo cual Perón consideraba probablemente irrealizable o incluso indeseable— sino la supresión de aquellas brechas más profundas y escandalosas que dividían a la sociedad entre una minoría privilegiada y una mayoría explotada.

El dispositivo social operaría como un sistema de redistribución y equilibrio, mediante políticas concretas: derechos laborales, seguridad social, acceso a la salud y educación, participación en la riqueza nacional. Se trataba de crear una arquitectura institucional permanente que garantizara la justicia social como realidad cotidiana.

Una vez que el hombre fuera liberado de su condición de explotado —despojado de su dignidad y reducido a simple mercancía en el mercado laboral— se abriría la posibilidad de una transformación ética profunda. La comunidad organizada no solo modificaría las estructuras económicas, sino que transformaría los valores y la forma misma de concebir el bienestar humano.

En este nuevo orden, la virtud inherente a la justicia social se difundiría por todo el cuerpo social, irradiando sus efectos beneficiosos más allá de los beneficiarios directos. El placer y el bienestar dejarían de ser experiencias privatizadas, monopolizadas por una elite, para convertirse en aspiraciones y realidades colectivas.

Comunidad Organizada, comunidad liberada

Esta concepción implicaba un cambio paradigmático: en lugar de fundar la felicidad en el disfrute privado y excluyente de los bienes materiales y culturales, la comunidad organizada encontraría su razón de ser en la difusión cada vez más amplia de ese disfrute. No se trataba de negar el bienestar individual, sino de reconocer que la verdadera plenitud humana solo podía alcanzarse cuando las posibilidades de desarrollo y goce de la vida estuvieran abiertas a sectores cada vez más amplios de la humanidad.

Este ideal expresaba una vocación universalista: partir de la emancipación del trabajador argentino para proyectarse hacia la liberación de todos los pueblos oprimidos. La justicia social no conocía fronteras definitivas; su lógica expansiva debía alcanzar progresivamente a toda la humanidad trabajadora.

En definitiva, aquí se articula, una visión humanista y social de la política, donde la igualdad, la justicia y el bienestar colectivo constituyen, tanto el medio como el fin de la organización comunitaria. La política recuperaba así su dimensión ética fundamental: no como mera técnica de gobierno, sino como el arte de construir una sociedad más justa, donde la dignidad humana de todos los miembros fuera efectivamente realizada. “Difundir la virtud inherente a la justicia y alcanzar el placer, no sobre el disfrute privado del bienestar, sino por la difusión de ese disfrute, abriendo sus posibilidades a sectores cada vez mayores de la humanidad: he aquí el camino.” (Perón, 1974 [1949], p. 28).

La integración latinoamericana

En su discurso pronunciado el 11 de noviembre de 1953 en la Escuela Nacional de Guerra —originalmente reservado y publicado quince años después— Juan Domingo Perón expuso una visión estratégica para la política internacional argentina basada en la necesidad urgente de una integración regional efectiva. Este documento, que luego se llamó La hora de los pueblos, publicado en 1968, más que un planteo coyuntural, constituye un diagnóstico geopolítico adelantado para su época y una advertencia para el porvenir latinoamericano. En sus propias palabras Perón (1968) sostenía que, estamos en riesgo de que, en algún momento, las naciones superpobladas y altamente industrializadas, carentes de alimentos y materias primas pero con gran poder, utilicen esa fuerza para arrebatarnos los recursos que poseemos en abundancia en comparación con nuestra población y nuestras propias necesidades.

Partiendo de una lectura histórica de largo plazo, señala que las sociedades humanas han transitado, desde la organización familiar hasta las naciones y que, en este transito “para el año 2000 las agrupaciones menores serán los continentes” (Perón, 2017 [1968], p. 206). En este marco, la América Latina debe reconocer su lugar y sus desafíos. Su diagnóstico es claro: el mundo se enfrenta a la “superpoblación” y a la “superindustrialización”, fenómenos que agudizan la competencia global por “la comida” y “la materia prima”, recursos que nuestro continente posee en abundancia. (Perón, 2017 [1968], p. 208).

Esa riqueza natural constituye, simultáneamente, una ventaja estratégica y un riesgo existencial. Sudamérica es “la zona del mundo donde… está la mayor reserva de materia prima y alimentos” (Perón, 2017 [1968], p. 208), lo que la convierte en objetivo de las potencias carentes de estos recursos. Perón advierte que, a lo largo de la historia, los pueblos que han necesitado elementos vitales “se ha dispuesto de ellos quitándolos por las buenas o por las malas” (Perón, 2017 [1968], p. 208), de modo que la región debe prever y prevenir una eventual apropiación externa.

La respuesta propuesta es contundente: la unión latinoamericana como defensa y como proyecto de desarrollo común. “Pienso yo que el año 2000 nos va a sorprender o unidos o dominados” (Perón, 2017 [1968], p. 210), subrayando que no se trata de un idealismo abstracto, sino de una necesidad geopolítica. Sin embargo, reconoce que los intentos históricos desde las independencias —San Martín, Bolívar, los Congresos de México— fracasaron, muchas veces por “culpa nuestra” y por el “aislacionismo y egoísmo” de las élites. (Perón, 2017 [1968], p. 210).

Perón enfatiza que la integración debe basarse en la “unidad económica”, condición indispensable para competir en un mundo donde “la lucha del futuro será económica”. Ni Argentina, ni Brasil, ni Chile, por separado, poseen esa unidad, pero juntos constituirían “la unidad económica más extraordinaria del mundo entero… países reserva del mundo”. (Perón, 2017 [1968], p. 213).

Para concretar este objetivo, propone actuar más sobre los pueblos que sobre los gobiernos, ya que “los hombres pasan y los gobiernos se suceden, pero los pueblos quedan”. Relata sus gestiones con Getúlio Vargas y el general Ibáñez, y cómo el Pacto de Santiago con Chile —pese a la oposición brasileña— se convirtió en un primer paso. Perón es consciente de los obstáculos: intereses económicos internos, resistencias diplomáticas como la de Itamaraty y desconfianzas históricas, pero insiste en que deben ser superados con paciencia y persistencia. (Perón, 2017 [1968], p. 214).

El método sugerido es gradualista: “Las uniones deben realizarse… conectando algo; después… las demás conexiones se van formando con el tiempo y con los acontecimientos” (Perón, 2017 [1968], p. 220). Ya con Chile y Paraguay alineados, confía en que otros países, incluido Brasil, se sumarán. El objetivo final es una base tripartita —Argentina, Brasil y Chile— capaz de liderar una integración continental pacífica y autónoma.

En su cierre, Perón reafirma su convicción: “La unión continental… está mucho más próxima de lo que creen…” (Perón, 2017 [1968], p. 220). La tarea, advierte, es esperar y trabajar, siempre sin presiones ni violencias, para que esa unión sea una construcción duradera y soberana. Así, su discurso no solo traza un mapa estratégico de amenazas y oportunidades, sino que plantea un camino político que, setenta años después, sigue interpelando a las naciones de la región.

Actuar más como pueblos

En el prefacio a la obra anteriormente citada la investigadora Isela Mo Amavet afirma que, según Perón, la época del predominio individual había alcanzado su ocaso, dando paso a la búsqueda de “formas de organización democráticas” (Perón, 2017 [1968], p. 8), la humanidad busca formas más colectivas que trascendieran las restricciones impuestas por el pensamiento liberal tradicional.

Las transformaciones sociales y económicas de la era moderna – caracterizadas por el aumento poblacional y la expansión de la actividad industrial – habían tornado obsoleto el paradigma individualista como principio rector de la organización social. Siguiendo es esta línea de pensamiento, el texto de La hora de los Pueblos recupera y moderniza conceptos desarrollados en trabajos doctrinarios anteriores, particularmente “La comunidad organizada” de 1949. Los temas centrales que articulan esta obra giran en torno a la cuestión de la “libertad” y el debate sobre las modalidades de convivencia social. Plantea Perón, que el desafío es determinar qué tipo de sistema democrático resulta viable para el ser humano contemporáneo, afirma que es un modelo que logre armonizar la organización colectiva que demanda la época actual, con la preservación de las libertades individuales fundamentales e irrenunciables del individuo. (Perón, 2017 [1968], pp. 8-9).

Estos elementos conceptuales constituyen los pilares estructurales que dan forma y coherencia al desarrollo de la propuesta teórica presentada, “encarar una vida en común y para plantear una defensa en común” (Perón, 2017 [1968], p. 209.), esta vida en común está centrada más en los pueblos que en los gobiernos.

Siguiendo la línea de lo anteriormente visto, en 1949 durante el Congreso Nacional de Filosofía en Mendoza, Juan Domingo Perón expuso su concepción de la Comunidad Organizada, texto que se convirtió en uno de los pilares doctrinarios del justicialismo. Allí se desarrolla una noción de pueblo que trasciende la visión liberal-individualista y la reducida mirada clasista, proponiendo una síntesis propia de la experiencia argentina y del ideario peronista, según pudimos analizar.

Perón concibe al pueblo como unidad orgánica y viva, diferenciada de la mera “masa” inerte y manipulable. A lo largo del texto va a marcar con sus palabras que el hombre masa carece de un principio vital y, por lo tanto, está condenado a ser juguete de las fuerzas que lo mueven desde fuera. El pueblo, en cambio, es un organismo que vive y se desarrolla. Mientras la masa representa un conglomerado amorfo de individuos sin conciencia, el pueblo es una comunidad con identidad, valores y destino compartido.

El pueblo constituye la base de la Nación y la fuente última de legitimidad del poder. Frente a las élites minoritarias que históricamente habían gobernado para sus propios intereses, Perón reivindica al pueblo como el verdadero protagonista de la historia nacional, reivindicando que la soberanía no reside en los hombres aislados, sino en el pueblo como comunidad organizada.

Asimismo, el pueblo no se reduce a una clase social determinada. La comunidad organizada busca integrar a todos los sectores —trabajadores, empresarios, intelectuales, campesinos— en función del bien común y bajo el principio de justicia social. Según Perón (1949) la justicia social no es otra cosa que el equilibrio entre los derechos del individuo y los de la comunidad, que se resuelven en la unidad del pueblo.

La idea de pueblo, entonces, se asocia estrechamente con el concepto de Nación: no hay Nación sin pueblo que la sustente, ni pueblo sin un proyecto nacional que le dé forma y sentido. Como sostiene Perón la Nación no es una simple suma de individuos; es el pueblo organizado hacia un destino común.

Esta concepción del pueblo como comunidad organizada no permaneció en el plano teórico, sino que se materializó inmediatamente en la reforma constitucional de 1949. En ella se plasmaron los ejes fundamentales de la doctrina justicialista como proyecto nacional: los derechos sociales y laborales, la función social de la propiedad, la intervención del Estado en la economía y la soberanía política y económica, entre otros aspectos centrales.

Nuestra hora de los pueblos, ante los nuevos desafíos estratégicos como Nación

En el mundo hiperconectado de hoy, nada funciona de manera aislada. La revolución digital, las redes sociales y la conectividad instantánea han transformado radicalmente nuestra experiencia del tiempo y el espacio: lo que ocurre en un rincón del planeta impacta inmediatamente al resto. La interdependencia es tan profunda que ningún fenómeno —económico, social, ambiental o político— escapa a la influencia global.

Por eso, ya no se pueden analizar los problemas nacionales de forma aislada, sino entendiendo las dinámicas globales: las crisis climáticas, las disrupciones tecnológicas, los flujos migratorios, las tensiones geopolíticas y la influencia de las grandes potencias y corporaciones tecnológicas que buscan moldear el orden mundial según sus intereses.

A esto se suma que la inteligencia artificial, la automatización, la crisis climática y los cambios demográficos aceleran un proceso de transformación sin precedentes, mucho más rápido e intenso que cualquier revolución anterior en la historia de la humanidad.

Es evidente que el mundo atraviesa una profunda transformación hacia nuevos paradigmas en lo económico (economía digital y sostenible), lo social (equidad e inclusión), lo político (democracias digitales y participativas), lo ambiental (transición energética), y lo cultural (diversidad e identidades fluidas), configurando una nueva era que busca responder a las necesidades y desafíos del siglo XXI.

Perón afirmaba en las conclusiones del texto del 1968 que “las diferencias entre el desarrollo y el subdesarrollo han dividido prácticamente al mundo en dos sectores: uno que lucha por dominar y otro que trata de defenderse contra la explotación y el dominio de los fuertes.” (Perón, 2017 [1968], p. 314), palabras aún vigentes que atravesadas por la inmediatez de los tiempos que corren exigen una reafirmación como Nación. Exigen a su vez integración regional, con aquellos pueblos con los que compartimos tradición, idioma, costumbres,

“La integración continental de la América Latina es indispensable: el año 2000 nos encontrará unidos o dominados; pero esa integración ha de ser obra de nuestros países, sin intervenciones extrañas de ninguna clase, para crear, gracias a un mercado ampliado, sin fronteras, las condiciones más favorables para la utilización del progreso técnico y la expansión económica” (Perón, 2017 [1968], p. 316)

Resulta de tremenda actualidad las conclusiones vertidas en este texto, actualizado a nuestros tiempos podríamos afirmar que, el actual conflicto entre el poder autoritario y la voluntad ciudadana, provocado por la ruptura del orden democrático, sólo puede resolverse mediante una acción ciudadana capaz de desmantelar las estructuras antidemocráticas para luego restaurar la soberanía popular. Es un proceso en dos etapas: primero, resistencia activa y movilización social; segundo, reconstrucción institucional y reconciliación nacional. Si en esta tarea nos comprometemos todos con determinación y unidad, el autoritarismo no podrá sostenerse y entonces habrá llegado el momento para que, con generosidad y visión compartida, iniciemos colectivamente la tarea de reconstruir el país en todos los aspectos donde el deterioro institucional, social y económico haya causado daño durante los años de crisis.

es preciso pensar que el éxito no es obra de la casualidad o la suerte, como muchos piensan: el éxito se concibe, se planea, se prepara, se realiza y se explota. Es, en síntesis, una obra del arte de conducir que obedece a una teoría y a una técnica pero que, más que nada, depende del “óleo sagrado de Samuel”, que el conductor haya recibido al nacer… (Perón, 2017 [1968], p. 319)

Conclusión

Hemos recorrido el pensamiento de Juan Domingo Perón y su doctrina en torno a la integración latinoamericana, la comunidad organizada y el pueblo como sujeto político, conceptos que se revelan no como construcciones teóricas abstractas, sino como herramientas estratégicas para pensar el destino de nuestra Nación y de América Latina en su conjunto.

La vigencia de las advertencias de Perón resultan inquietantes: aquella disyuntiva planteada para el año 2000 —”unidos o dominados”— no solo no ha perdido actualidad, sino que se ha profundizado. Veinticinco años después del nuevo milenio, la integración latinoamericana sigue siendo una tarea pendiente, mientras las formas de dominación se han sofisticado y diversificado. La revolución digital, la crisis climática, las disrupciones tecnológicas y los nuevos modos de dependencia económica confirman que los desafíos geopolíticos que Perón identificó en los años sesenta persisten, ahora con renovada urgencia.

El concepto de Comunidad Organizada ofrece una respuesta teórica y práctica ante estos desafíos. Lejos del individualismo amoral que fragmenta el tejido social y del colectivismo despersonalizante que anula las singularidades, Perón propuso un camino intermedio: la construcción de una sociedad donde las individualidades se afirmen en su función colectiva, donde la democracia sea el resultado de la organización libre del pueblo desde abajo hacia arriba, y donde la justicia social opere como principio articulador de un nuevo orden histórico. Esta visión humanista y participativa sigue interpelando nuestro presente, especialmente en un contexto donde las democracias formales muestran profundas fisuras y donde la desigualdad extrema amenaza la cohesión social.

La integración latinoamericana, en este marco, no es un ideal romántico sino una estrategia de supervivencia. Perón comprendió tempranamente que la riqueza en recursos naturales de América del Sur podía convertirse en una condena si los pueblos no lograban unirse para defenderla y administrarla soberanamente. La propuesta de una unión continental basada en la complementariedad económica, la solidaridad política y la acción sobre los pueblos antes que sobre los gobiernos constituyen una hoja de ruta que aún espera ser recorrida. Los fracasos históricos no invalidan el proyecto; por el contrario, exigen aprender de los errores del pasado y renovar el compromiso con un destino común.

El contexto actual está caracterizado por la hiperconectividad global, las tensiones geopolíticas entre potencias y la emergencia de nuevos paradigmas económicos, sociales y ambientales. Frente a este escenario, la necesidad de una América Latina integrada se torna aún más apremiante, especialmente considerando las múltiples amenazas que históricamente han acechado y continúan acechando la soberanía regional. En el plano de la seguridad y el control territorial, Estados Unidos y sus potencias aliadas mantienen presencia militar en zonas estratégicas del continente (Caribe, Amazonía, Atlántico Sur), justificándola mediante argumentos de “seguridad ambiental” o control de recursos. El conflicto por Malvinas constituye un ejemplo paradigmático: más allá del legítimo reclamo argentino por la soberanía histórica, representa una disputa geopolítica por el control del Atlántico Sur, sus recursos naturales y la proyección hacia la Antártida.

En términos ambientales y de recursos naturales, la Amazonía —considerada el “pulmón del mundo”— se encuentra en el centro de crecientes tensiones. La deforestación, la minería ilegal, el agronegocio y los proyectos extractivos generan presiones internacionales contradictorias: mientras Estados Unidos y Europa reclaman preservación ambiental desde una lógica intervencionista, los pueblos amazónicos y los Estados nacionales defienden su derecho soberano sobre estos territorios.

El agua dulce representa otro eje crítico. América Latina concentra más del 30% del agua dulce mundial, distribuida en reservorios estratégicos como el acuífero Guaraní y las cuencas amazónica y del Orinoco. La creciente escasez hídrica global convierte a este recurso en objeto de presiones geopolíticas cada vez más intensas.

Finalmente, los minerales críticos posicionan a la región como actor clave en la transición energética global. El litio del “triángulo del litio” (Argentina, Bolivia, Chile) y el cobre de Chile y Perú atraen el interés estratégico de potencias como China, Estados Unidos y la Unión Europea, configurando una nueva forma de disputa por recursos que reactualiza viejas lógicas extractivistas bajo discursos de “desarrollo sustentable”.

Ante estos desafíos sobre la preservación de la soberanía regional, se torna aún más apremiante una América Latina integrada. Los desafíos del siglo XXI —la transición energética, la revolución tecnológica, las migraciones masivas, la concentración del poder en corporaciones transnacionales— no pueden ser enfrentados por naciones fragmentadas y aisladas. Solo una región unida, consciente de su historia compartida y de sus intereses comunes, podrá negociar en condiciones de relativa igualdad en el orden mundial emergente.

Finalmente, el pensamiento de Perón y su doctrina nos recuerda que la política no es mera administración de lo existente, sino praxis transformadora. El éxito histórico de los pueblos no es obra del azar, sino de la capacidad de concebir, planificar, preparar y realizar proyectos colectivos con visión estratégica. La tarea que nos convoca es, entonces, doble: por un lado, reconstruir el tejido social y las instituciones democráticas en nuestros propios países, desmantelando las estructuras que reproducen la exclusión y la dependencia; por otro, avanzar decididamente hacia la integración regional, tejiendo lazos económicos, culturales y políticos que nos permitan enfrentar unidos los desafíos del presente y del futuro.

La pregunta que planteábamos al inicio sigue abierta: ¿qué tan lejos estamos de materializar aquella integración soñada? La respuesta no es alentadora, pero tampoco definitiva. La historia no está clausurada, y los pueblos latinoamericanos aún tienen la posibilidad de escribir su propio destino. Como afirmaba Perón, depende de nosotros llegar al futuro “un poco en mejores condiciones”, siendo martillo y no yunque. Esa posibilidad sigue vigente, pero exige compromiso, organización y, sobre todo, la voluntad política de construir colectivamente la Patria Grande que nuestros próceres soñaron y que las generaciones presentes y futuras merecen.

FUENTES

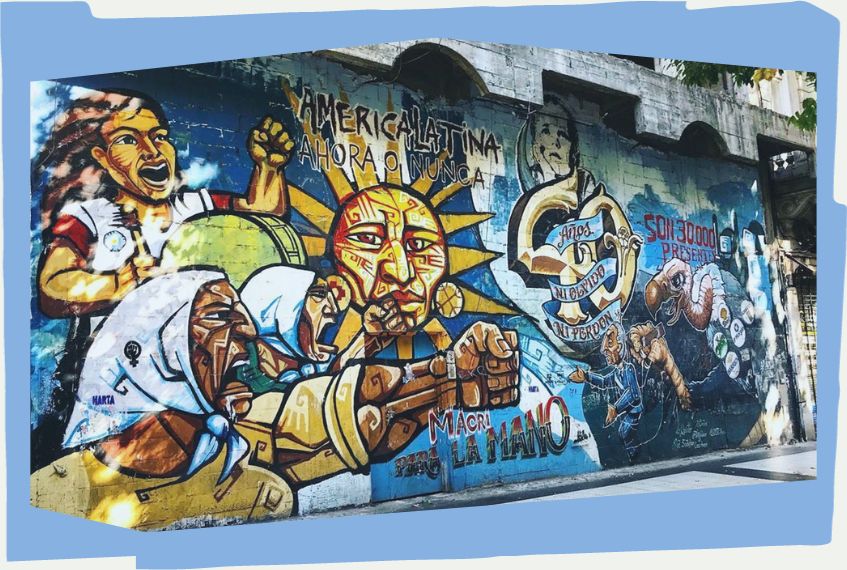

*Imagen extraída de: https://thesonsofchaos.com/post/186433077074/am%C3%A9rica-latina-ahora-o-nunca

- Recalde, A. (2021). Pensadores del nacionalismo popular (2.ª ed. especial). La Plata: Iciar Recalde.

- Perón, J. D. (1974). La comunidad organizada. Buenos Aires: Secretaría de Presidencia de la Nación.

- Perón, J. D. (2017). La hora de los pueblos (Ed. facsimilar de la ed. de 1968). Buenos Aires: Biblioteca del Congreso de la Nación.

- Perón, J. D. (2017). Latinoamérica, ahora o nunca (Ed. facsimilar de la ed. de 1967). Buenos Aires: Biblioteca del Congreso de la Nación.

- Escuela Superior de Conducción Política. (1966). Fundamentos de la doctrina nacional justicialista (Texto oficial). Buenos Aires: Escuela Superior de Conducción Política.

- Recalde, A., Godoy, J., Di Vincenzo, F., Pestanha, J., & Descalzo, D. (2025)

Apuntes de clase. Seminario “El peronismo y el pensamiento nacional”. [apuntes personales, no publicados]. UNLa

[1] En la página 160 de su libro Pensadores del nacionalismo popular, Recalde, citando a Castellucci, nombre a muchos de ellos.