INTRODUCCIÓN:

La Argentina es un país acostumbrado a pensarse desde la mirada del extranjero, es por eso que leer la obra de un filósofo argentino y latinoamericano como Rodolfo Kusch, tiene una importancia vital, sobre todo en los tiempos que corren, cuando una parte nada desdeñable de nuestro pueblo pareciera recaer en el olvido del pasado no tan lejano; en la pérdida del sentido histórico; seducido por discursos ilusorios sin ningún asidero en la realidad. Esta “descolocación” del discurso político con respecto a la realidad afecta también sobremanera al discurso científico, filosófico y religioso, lo que nos incita y obliga a re-proponer el debate sobre la urgencia de un “pensamiento propio”, un “pensamiento situado” que no erre el blanco y afronte con valentía los problemas que tenemos, sin comprar temas, ni soluciones ficticias.

Para comenzar a introducirnos en la enorme tarea antropológica y filosófica de Rodolfo Kusch, es esencial destacar su énfasis por pensar “lo propio desde América”, lo que conlleva la necesidad de indagar también sobre el método adecuado para hacerlo, que no podrá ser meramente libresco, “de gabinete”, sino que tendrá al trabajo “de campo”, a la inmersión directa en las comunidades-sobre todo los pueblos quechua y aymara, también de sectores populares urbanos-como aspecto central.

Pensar lo propio de América después de 500 años de existencia signada por el hecho colonial, luego de la independencia por nuestra inserción como semicolonias de Inglaterra, después periferia de un centro hegemónico, y finalmente “patio trasero” del único Imperio global (EUA), no es tarea fácil seguramente, por eso son tan pocos los que se atreven a emprenderla.

Para Kusch las herramientas tradicionales de la Academia no bastaban, previo a todo se requería una opción existencial, un compromiso con nuestra realidad, en fin, “decidirse por lo americano”. Y Afirmo que nuestro problema. “No consiste en que su realidad (la de América) sea indómita, sino antes bien, en el hecho de que no tenemos formas de pensamiento para comprenderlas”[1] …“Parto de la tesis de que la pregunta por el pensamiento popular encubre la posibilidad de un pensar propio”[2]

De modo que la pretensión de hacer una filosofía auténticamente latinoamericana debe partir de reconocer a esa realidad llamada “pueblo” como su lugar filosófico- “Según lo dicho, para reubicar nuestro pensamiento cabe tomar en cuenta lo popular en una triple vertiente: como una tradición rota que no encontró su eco aun en una actividad consciente; como una diacronía que pesa sobre nuestro quehacer; y finalmente, como un motivo serio para reflexionar sobre nuestra descolocación cultural que impide lograr una eficiencia filosófica”[3]

LA CULTURA DE LA AMERICA INDIGENA.

La idea de una América dual o bifronte ha inspirado muchos esfuerzos explicativos en nuestra historia intelectual. Desde la dualidad fiel-infiel inicial, hasta la difundida contraposición sarmientina de “civilización vs barbarie”, con sus sucesivas reformulaciones, la historia política y cultural puede recorrerse bajo la mirada de esta lógica ontológica. A este respecto dijo Kusch:

“No estamos en el mejor de los mundos posibles, estamos en América, entre polos opuestos, adentro y afuera de nosotros mismos”.[4]

“América no solo es el continente de paisajes contradictorios, con montañas y llanuras, cúspides y precipicios, sino también es contradictoria con sus razas. Por un lado una ingente ciudadanía civilizada, y por el otro un campesinado con antiguas herencias.”[5]

La América indígena se ha asentado sobre las serranías y región cordillerana, mientras que la otra, la de las sucesivas colonizaciones, ha situado su eje de expansión en los puertos y ciudades de las llanuras. En este último análisis, esta dualidad representa distintos “modos de situarse” en el continente. Kusch sostiene que en América existe en un extremo una cultura que ha logrado “habitar” el mundo y domiciliarse en él, recortando un centro, por ser ajeno a estas tierras. Es decir una cultura centrípeta y centrifuga, la primera que tiene su centro y gira en torno a él y la segunda, que coloca su centro fuera de nuestro continente y por lo tanto, gira en falso sin encontrar su eje.

Desde la historia intelectual-historia culta-la dualidad fue vista como la oposición civilización-barbarie, que se continua en lo racional vs lo irracional, lo moderno vs lo primitivo. Esto implicaba que la afirmación del proyecto modernizador y civilizatorio quería la negación o supresión lisa y llana del otro polo, sin la posibilidad de una síntesis y un mestizaje, expresadas aquellas frases terribles de Sarmiento sobre que “no hay que ahorrar sangre de gauchos”.[6]

La diferencia cualitativa entre lo que se juzga deseable para América: su “progresismo civilizatorio” y lo indeseable: su “primitivismo bárbaro” conlleva un mensaje axiológico: existe por un lado una “racionalidad conquistadora fundante”, enfrentada a una “irracionalidad demoniaca y arcaizante” que es preciso contener y erradicar.

Esta dualidad se escenifica en la cotidianidad del latinoamericano, quien vive tensionado por la seducción de una sociedad urbana ordenada en torno al consumo, y a los objetos tecnológicos, como también la presión de un mundo periférico sembrado de pobreza, indigencia, rituales y dioses que surgen de la prehistoria americana. Kusch observa en la sociedad de consumo, última fase de la racionalidad occidental, el espacio donde se resuelve el drama entre “ser alguien” y el “estar siendo”, que motiva un “miedo a ser nosotros mismos y a pensar lo propio”.

Ahora bien, la pregunta por “lo propio” reclama superar el abordaje de la cultura como una simple sumatoria de sus partes visibles, o subsistemas. En Rodolfo Kush la pregunta por la totalidad cultural de lo americano se vuelve pregunta por la “unidad de sentidos” de lo americano. Esto solo es posible si abandonamos la “superficie” de América y viajamos a la “América profunda”, donde se generan sus sentidos.

“Lo que en América debemos realizar es una hermenéutica de lo preontico”[7]

Solo desde esa zona previa a toda conceptualización se puede advertir el libre juego de sentidos que forman lo americano como totalidad cultural. El pensamiento occidental, como discurso de la conciencia, ha abordado el problema de la cultura operando fragmentariamente y censurando toda pregunta por aquello “no objetivable” del fenómeno. Pero si la cultura excede al individuo como unidad biológica, como también a la mera materialidad de sus obras, y constituye una totalidad donde se integra lo consciente y lo inconsciente, lo sagrado y lo profano, las instituciones, pero también los ritos, entonces semeja más bien una totalidad orgánica.

“La cultura se desplaza en un ámbito de cualidades, y no de cantidades. Además no se detiene en cosas, sino en ritos. Es sobre todo funcional, recién después institucional.[8]

1.2 LA CIENCIA MODERNA, LA TECNICA Y EL TRABAJO.

El Paradigma moderno está basado en el dualismo antropológico de “Rene Descartes”, donde este separa el objeto (Res Extensam) del Sujeto (Res Cogitam) y es desde este paradigma, que la Filosofía del Progreso, en donde la acumulación de capital, bandera de la modernidad, se esconde debajo de la tela de la civilización. El motor de este paradigma, o sea la ciencia moderna, es la economía política plasmada por ejemplo, en obras como “Las Riquezas de las naciones” de Adam Smith, que pone y sobrevalora el capital por encima del ser humano, e incluso de la vida humana, expresada en la famosa “mano invisible” de la naturaleza que acomoda las cosas, motivo por el cual no debe haber intervención, es decir, intervención del estado, dejando lugar a dos grandes males a mi entender en nuestro presente, la libre competencia y la centralidad absoluta del individuo abstracto (problema que se acarrea desde los orígenes del estado moderno hasta la actualidad).

Dentro de este modelo científico moderno las fuerzas productivas, es decir fuerzas de creación del trabajo, acarrean una serie de problemas post-revolución industrial, que se asientan en la obra filosófica de “Karl Marx”, quien pone en el centro, como factor principal, al “trabajo”, y no en el ser humano. Y desde esta perspectiva, el trabajo es un complejo intencional, en el cual intervienen: Productor, medios, tecnología y trabajador. Siguiendo esta línea de pensamiento, en la hipertrofia de la tecnología los seres humanos pareciera que no tenemos nada que hacer. Y esta lógica conduce a un “fetichismo” de la técnica, donde el Ser humano, bajo este paradigma moderno, se va a alterar, ya que la tecnología se va a relacionar directamente con la genética (Por ejemplo: las clonaciones). Esta fetichización de las fuerzas productivas técnicas, centradas en el objeto, solo y aislado, lleva a un camino de autodestrucción humana, un camino que parece sin retorno, y que en primera instancia nos lleva a preguntarnos, citando a Martin Heidegger en su texto “Serenidad”[9], ¿Qué tipo de técnica queremos tener?, y en este sentido, respondiendo al llamado heideggeriano debemos y nos urge pensar la técnica para destronizar el capitalismo. Ya que el capitalismo, hace una mitificación de la realidad, que lleva al fetichismo, anulando la naturaleza, la ecología y lo humano, donde la “naturaleza” se considera un objeto a explotar, y nuestro modo de relacionarnos con ella, es seguir explotándola sin cuidarla, pensando que es eterna y que nunca se va a extinguir, sin darnos cuenta, que “si” la estamos extinguiendo, con ella nosotros también”. Es de allí que viene el problema y el desastre ambiental que tenemos en nuestra actualidad (Calentamiento global, huracanes, tornados, terremotos, temperaturas extremas, etc.), y es lo que nos está conduciendo paso a paso, a un “suicidio colectivo” en palabras del maestro Enrique Dussel.

Este Fetichismo de la modernidad nos lleva a un abandono total del ser humano, lo que nos impide ser felices, es decir nos impide ser lo que somos, y en palabras de Aristóteles, “nos impide desarrollar el fin último de todo ser humano, que es ser feliz.”[10]

¿Por qué?, Porque nos encierra en una pseudofelicidad que no nos pertenece, que nos aleja de lo que realmente somos, en una realidad extraña y totalmente ajena, vivimos totalmente alienados.

El mayor responsable de esta alienación es el “Capitalismo”, quien transmite una lógica, que es la lógica del mercado, en el cual el mercado no solamente regula la economía mundial, sino que dirige y conduce la vida de los seres humanos, lo cual es de suma peligrosidad. Y es este modelo capitalista, el que se expande como una lógica universal, como una sola manera de ser en el mundo, el que reduce en su totalidad nuestra “sine quanum”[11], nuestra condición de seres humanos, que es representada como un objeto a explotar, de una sub-realidad, una realidad falaz.

Es por ello, que si pensamos la condición humana como vida útil, se reproduce un sistema capitalista discriminatorio, que excluye y que produce los grandes males de la sociedad mundial. Esto nos pone en una situación necesaria de pensar una posible alternativa, es decir, debemos pensar la condición humana como un ser genérico, desde la cultura y el arte como alternativa paradigmática. Debemos pensar al trabajo como servicio y no como un valor de uso, porque es eso lo que nos comunica con la verdadera “alteridad” del otro, ya que el valor de cambio no tiene corporalidad, y es este modelo capitalista que en su “dynamis”[12] nos conduce a concebir al “otro” como producto, como vida útil.

DESARROLLO.

EL PARADIGMA DE LA COMPLEJIDAD COMO UNA POSIBLE ALTERNATIVA AL SISTEMA CAPITALISTA MODERNO.

¿Cuáles son las alternativas al sistema capitalista moderno? Ir más allá del dualismo cartesiano, invita en primera instancia a un cambio de paradigma que supere esta dualidad, un pensamiento complejo, dialógico, no dialectico. ¿Por qué dialógico y no dialectico?. El pensamiento dialógico, es el motor del Paradigma de la Complejidad pre cursado por el sociólogo Francés Edgard Morín, donde a partir del concepto “complejo” entendido desde su etimología latina “complexus”, es decir “tejido, todo junto”, donde no solamente es importante el todo separado de las partes, y las partes separadas del todo, sino que son importantes cada parte que conforman el todo, y es a partir de esta concepción que se cambia la mirada antropológica, que es la base del “paradigma de la complejidad”, en donde se concibe al ser humano como un “unitas multiplex”, el cual está integrado por un multiplicidad de partes que conforman todo el acto de ser humano. Es a partir de este cambio epistemológico en primera instancia y antropológico en segunda instancia, que el “Paradigma de la complejidad” supera la dualidad antropológica cartesiana. En cambio el pensamiento dialectico se relaciona con el filósofo de Jena, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, quien en el ocaso de la modernidad afianza y extiende el paradigma sujeto-objeto, (Ser y la Nada, en su Lógica) de Rene Descartes, llevándolo incluso hasta un laberinto existencial, casi imposible de salir.

Los Jóvenes Hegelianos proponen alternativas también al dualismo antropológico, como por ejemplo: Vico[13], en donde “la nueva ciencia es la historia, que es lo único que puede conocer de verdad es la historia”, y Feuerbach en su famosa afirmación de “DIOS no creo al hombre, sino el hombre creo a DIOS”[14].

EL ARTE Y LAS CIENCIAS HUMANAS COMO POSIBLE ALTERNATIVA AL SISTEMA CAPITALISTA MODERNO.

La dimensión técnica y política son dimensiones antropológicas y deben pasar necesariamente por los seres humanos. Siendo las fuerzas productivas creativas, en donde los procesos artísticos sean una alternativa al sistema capitalista, en el cual los seres humanos no queden a un lado. Ya que en el trabajo los seres humanos, se están produciendo a sí mismos, y reproducen su cultura. Y es en este proceso de comunicación donde los seres humanos se producen así mismos, producen objetos, se auto producen como seres humanos. Aquí juega un papel fundamental la participación política, ya que esta implica hacernos cargo de esas fuerzas productivas creativas.

Para este cambio paradigmático debemos recurrir a todo lo que quedo afuera de la cosmovisión moderna, esas cosmovisiones ancestrales, que hacen a nuestra propia cultura. En donde el Arte sea una de las cuestiones centrales de este cambio, ya que implica siempre una significación simbólica de lo real, se juega siempre en orden al símbolo (da siempre misterio, indeterminación), trata de ir a lo indeterminado, aquello que no podemos comprender, en ese espacio donde podemos crear y esto surge de una segunda realidad (sujeto) sobre la primera realidad (objeto).

Siempre la obra es una amplificación simbólica de lo real, amplifica su mundo significativo, y presenta una segunda realidad. Y es por ello que la cultura siempre apela a un plus valor ontológico que va más allá, y ese plus valor ontológico es “lo religioso”, “lo sagrado” en la cosmovisión ancestral que fue tapada por el proceso de secularización de la modernidad. Tenemos que ver la verdadera realidad, lo que se halla en la memoria de los pueblos ancestrales.

El Arte, las culturas y las ciencias humanas nos deben sacar de ese debilitamiento del dualismo ontológico proveniente de la modernidad, buscando la potencial salida en la participación activa, a la presencia directa desde la corporalidad, sintiente de carne y hueso. Es esta la búsqueda como horizonte categorial de la superación del dualismo, un monismo antropológico.

CONCLUSIÓN.

LA “GEOCULTURA” COMO SUPERACION DEL DUALISMO CARTESIANO Y CATEGORIA PROPIA DE UN FILOSOFAR LATINAMERICANO

La Racionalidad productiva es la vida, es la semilla, es afirmar un “ser para la vida”, que es lo que propone Rodolfo Kusch, como alternativa y salida, no solamente al dualismo antropológico Cartesiano, sino también al “Ser para la muerte” propuesto por Martin Heidegger. En el mito y el símbolo de Kusch se resumen la sabiduría popular como resistencia.

Su filosofía además propone una pedagogía del encuentro (un estar siendo con otros), exige una presencia, una pedagogía intercultural donde se da una lucha entre saberes (saber popular) y competencia (saber científico). Kusch busca una relación intrínseca entre cultura y pueblo, teniendo la categoría pueblo un carácter simbólico.

Es también su filosofía, la afirmación, la negación de Europa (eurocentrismo y universalismo) y en la negación, la afirmación de Latinoamérica.Esta “lógica de la negatividad” que propone Kusch se refiere a un pensamiento que parte de la “existencia” y “estar-siendo” en lugar del “ser” occidental, donde la identidad está siempre en proceso y no es fija. Esta lógica es fundamental para comprender la cosmovisión americana, que se basa en la “salvación” a través del contexto y no en la búsqueda de soluciones lógicas. Para Kusch, la negatividad no es un simple negativo de la realidad, sino una fuerza que permite la constitución del sujeto a través de la apertura al caos y a la “desconstitución identitaria”.

Es imposible pensarnos como lo que verdaderamente somos, latinoamericanos, en un sistema moderno, que además de todas las características que describimos con anterioridad, niega que “somos”, como lo hace Hegel, quien entre los años 1830 y 1831, expuso en su cátedra de la Universidad de Berlín la Filosofía de la Historia en su filosofía de la historia, dejando a América fuera de la Historia y fuera de la Filosofía, “pues no ha sido, ni necesariamente «es», sólo es posibilidad, no realidad (resultado), ni racionalidad (devenir).”

3.2. EL CONOCIMIENTO INDIGENA COMO OTRO MODO DE SER CIENCIA Y SUPERACION DEL DUALISMO CARTESIANO.

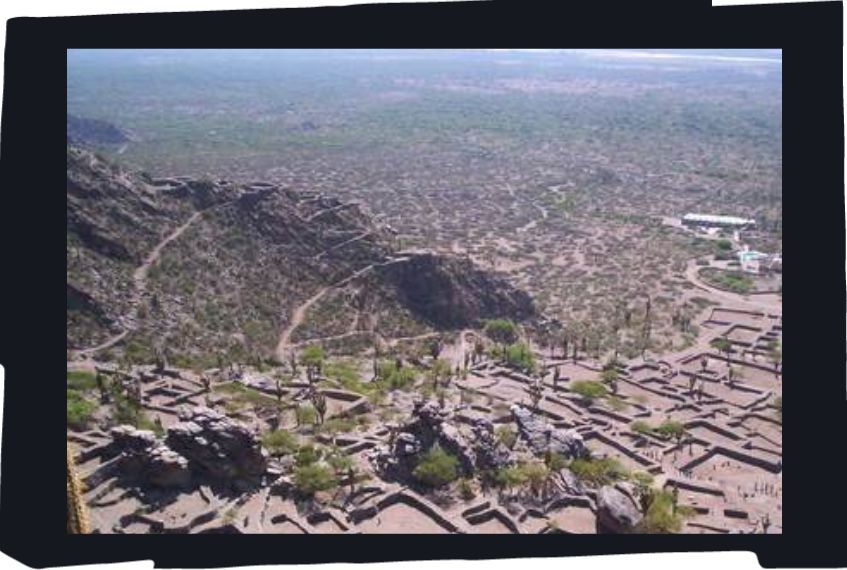

Cuenta Kusch que llego a “la Estancia o Caserío indígena Kollana era un ayllu o comunidad Aymara, que dependía de Toledo, situada cerca de Oruro (Bolivia), en plena puna”[15] con un grupo de alumnos para realizar un trabajo de campo.

Luego al entrevistar al abuelo indígena de la familia en la casa donde fueron a realizar el trabajo de campo, se produce una tensión que va a atravesar todo el relato de esta experiencia por parte de Rodolfo Kusch, la tensión entre la Tecnología (Progresismo moderno) enfrentado al Ritual (Tradición ancestral indígena).

“Me llamo la atención el abuelo. Estaba acodado sobre la pirca de adobe y miraba hacia lo lejos, mientras nosotros lo acosábamos a preguntas”.[16]

“…le debía obsesionar su propia actividad ahí concretada a la labor en su estancia, porque por ejemplo hacía notar que la tierra le daba antes unas papas muy grandes y que eso hoy ya no ocurría, que antes llovía más que ahora y que, antes, todo era mucho mejor. El mundo había envejecido con él.”[17]

“Alguien tomo la ofensiva, y pregunto al abuelo que por que no compraba una bomba hidráulica. El rostro de aquel se volvió más impenetrable. Había varias instituciones que lo ayudarían. Seguramente poniéndose de acuerdo con sus vecinos podían comprar la bomba y, en cómodas cuotas, compartidas por todos, la pagarían a corto plazo…El abuelo nada respondía. El hijo, para quedar bien con nosotros, decía un poco entre dientes: “Si, vamos a ir”. Luego, un silencio pesado. El abuelo seguía mirando la puna. ¿Qué miraría?… ¿Qué pensaría el abuelo? Quizá el hijo trataría de convencerlo y le dirá: Abuelo, estamos en otra época, estas cosas hay que hacerlas. Los gringos tienen razón. Pero el abuelo mascaría un poco de coca, challaría su alcohol y no contestaría. Es más, seguramente pensaría que para hacer llover era mucho más barato uno de esos rituales corrientes como la Gloria Misa o la Huilancha, y, además, es mucho más seguro.”[18]

Los indígenas están más aferrados al poder de acción de las fuerzas místicas, las fuerzas divinas, y creen mucho más en ellas, que en la sabiduría humana aplicada a la técnica, llamada tecnología, propagada por la filosofía Progresista Moderna, como saber único y universal, es decir como un saber para todos.

Por ello el abuelo, no se está negando a comprar la bomba, sino que está defendiendo su “estar siendo” en el mundo, sus creencias, sus tradiciones, sus rituales, sus costumbres, en fin todos los elementos que conforman su cultura.

Al contrario del pensamiento occidental, el mundo indígena utiliza dos términos para traducir cosa: “Bertonio en su vocabulario aymara del siglo XVI señala como traducción de cosa, los términos yaa y cunasa. Cunasa se refiere a “cualquier cosa”. Yaa en cambio se vincula con “cosa de DIOS”, de hombres, etc.” Y es más, se utiliza también cuando es “cosa abominable” huati yaa, yancca yaa, o “cosa de estima” haccu yaa. Se diría entonces que para el indígena no hay cosas propiamente dichas, sino que ellas se refieren siempre al aspecto favorable o desfavorable de las mismas. No interesan los objetos sino solo los aspectos fastos o nefastos de los mismos.”[19]

En la realidad indígena se da antes, “el acontecer de la cosa”, que la cosa misma, es decir, el misterio que encierra el fenómeno en su acontecer. Y el significado y valor del acontecimiento en la lengua aymara depende también de esta experiencia mística que atraviesa el acontecer de la cosa en la realidad y que lo traduce en conocimiento desde su cultura. “Esto por su parte, lo confirma Bertonio cuando dice en el prólogo de su primera parte del vocabulario aymara que el indio no mira “tanto el efecto como al modo que se hace”.[20] Por ejemplo, la forma del verbo llevar en la lengua aymara depende de “si la cosa que se lleva es persona o animal bruto o si la cosa es larga, si pesada o ligera.”[21]

“…el vocablo conocimiento no tiene en aymara acepciones similares al nuestro. Bertonio registra como conocimiento el término “ullttatha” (conocer) pero vincula “ullsutha” con asomarse fuera”, y agrega luego “ullattatha” como “conocer algo”, y a la vez como “apuntar con arcabuz”. Es probable, así mismo, que con este vocablo se vincule “ultinaca” “el semblante, figura, aspecto, cara, rostro”.[22] “Así mismo, es probable que en el aymara se diera una distinción parecida a la que existe en el Náhuatl entre un saber de rostro y otro de corazón.”[23] “Así parece ocurrir también con el quechua. Holguín registra en su vocabulario el término “riccini”, referido generalmente a un conocimiento de personas, antes que a un conocer de cosas.”[24]

El idioma indígena al ser distinto, le da otro sentido y significado a las cosas, mediante lo cual rompe con el absolutismo occidental del conocimiento, apareciendo otro significado de la realidad y otro modo de conocerla, a partir además de otro significado de conocimiento.

Y siguiendo este sistema filosófico Kuscheano, la Ética de la alteridad desarrollada por el filósofo francés Emanuel Levinas (gran influyente en la obra de Kusch), nos da también herramientas para pensar críticamente y poder relacionarla con el concepto de conocimiento indígena en las tres lenguas, aymara, náhuatl y quechua desde la categoría filosófica de “rostro”. El Rostro del otro me permite tener acceso al conocimiento del otro. El Rostro del otro como dice levinas, es, un todo en su realidad de su otredad, lo cual deja ver claro el problema que se acarrea desde el paradigma moderno, ¿Por qué? Porque desde el eurocentrismo no se reconoce al conocimiento indígena como otro modo de conocer, igualmente valido al conocimiento occidental, es decir no reconoce al otro como otro, sino lo contrario, no ve al conocimiento indígena como conocimiento, sino como algo inferior, que debe subordinarse como expresa Kusch en el texto, a los parámetros impuestos por estos.

Y otro de los problemas que emerge en el transcurso del texto, es, que el sistema tecnológico-progresista-capitalista de la modernidad, en vez de intervenir en la naturaleza, en la realidad, en vez de participar junto a ella, interrumpe su desarrollo y la destruye, a causa como mencione al principio de este texto, del dualismo cartesiano, donde las cosas que conforman la realidad son objetos a explotar, y como consecuencia de este modelo, es el desastre ambiental que estamos viviendo en nuestros días (como por ejemplo: el fenómeno del cambio climático).

Como una posible resolución a esta problemática plantea Kusch: “Conocer lo que se ve y ver lo que necesitamos es un poco el enigma de nuestra vida en el mundo ciudadano de Sudamérica”.[25] Siguiendo este paradigma gnoseológico indígena, “debemos conocer el mundo como es y no modificarlo”, debemos dejarnos interpelar por el mundo y nosotros sumergirnos dentro de él, en lo más profundo de su misterioso acontecer.

El abuelo indígena al negarse a comprar la bomba, no es en realidad como lo mencione anteriormente, negarse, sino que la acción principal o real es defender lo suyo, lo propio, lo que le pertenece en su estar siendo en el mundo, en su mundo. Es por esto, que es considerado por el binomio academicismo-eurocentrismo, como un analfabeto. Pero creo yo, que los verdaderos analfabetos son aquellos que califican de analfabeto al abuelo indígena y con él, a todos los indígenas, por querer imponerles un modo de ser que no se corresponde al ser de ellos, no reconociendo y respetando la otredad del pueblo indígena, en este caso latinoamericano, en las vivencias de su cultura, movidos por la idea absurda o sea sin sentido, de creerse seres superiores.

En fin, el conocimiento indígena es un verdadero conocimiento que está arraigado y fundamentado en lo más profundo de sus misteriosas vivencias, culturas, lenguas y símbolos, que de alguna manera expresan su estar siendo en el mundo y que por lo tanto debe ser respetado y valorado. La humanidad entera debería pedirles eternamente perdón.

Quisiera terminar este escrito con el poema del Poeta español Antonio Machado, que se relaciona directamente con esta concepción de la realidad, como realidad en movimiento desde la epistemología indígena y así también con esta categoría filosófica de “estar siendo” que atraviesa toda la obra de Rodolfo Kusch:

“…Caminante, son tus huellas

El camino y nada más;

Caminante, no hay camino,

Se hace camino al andar.

Al andar se hace camino y al volver la vista

Atrás se ve la senda que nunca

Se ha de volver a pisar.

Caminante no hay camino

Sino estelas en la mar…”[26]

* Imagen extraída de: https://www.madrimasd.org/blogs/universo/2015/09/13/147248

BIBLIOGRAFIA.

* Rodolfo Kusch, “Pensamiento indígena y popular en América”, 1970.

* Bertonio Ludovico “Vocabulario de la lengua aymara”, Instituto de Lenguas y Literaturas Andinas-Amazónicas (ILLA-A), La Paz, Bolivia.

* José Imbelloni “El Génesis de los pueblos protohistóricos de América”, en el boletín de la Academia Argentina de Letras, tomo X, Buenos Aires, 1942.

* Miguel León Portilla “La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes”, editorial del Instituto Indigenista Interamericano, México, 1956.

* González Holguín Diego “Vocabulario de la lengua general de todo el Perú llamada lengua quichua o del inca”, editorial del Instituto de Historia de la Universidad de San Marcos, lima 1952.

* Antonio Machado “Proverbios y Cantares, XXIX”, editorial del cardo, 2010.

* Ludwig Feuerbach, “La Esencia del Cristianismo”, 1841

* Kusch Rodolfo,”Geocultura del hombre americano”, Estudios latinoamericanos

* Kusch Rodolfo, “Kusch y pensar desde América”, Estudios latinoamericanos, 1976

* Domingo Faustino Sarmiento, “Carta de Domingo Faustino Sarmiento a Bartolomé Mitre”, http://archivo histórico.educ.ar.

*Daniel Vaschetto, “Reflexiones acerca de Rodolfo Kusch”, 2018

[1] Kusch Rodolfo,”Geocultura del hombre americano”, Estudios latinoamericanos, 1976 pág. 93

[2] Kusch Rodolfo, “Geocultura del hombre americano”, Estudios latinoamericanos, 1976 pág. 147

[3] Kusch Rodolfo, “Kusch y pensar desde América”, Estudios latinoamericanos, 1976, pág. 152

[4] Kusch Rodolfo,”Geocultura del hombre americano”, Estudios latinoamericanos, 1976, Pág. 52

[5] Kusch Rodolfo,”Geocultura del hombre americano”, Estudios latinoamericanos, 1976, Pág. 49

[6] Domingo Faustino Sarmiento, “Carta de Domingo Faustino Sarmiento a Bartolomé Mitre”, http://archivo histórico.educ.ar.

[7] Kusch Rodolfo,”Geocultura del hombre americano”, Estudios latinoamericanos, 1976, Pág. 148.

[8] Kusch Rodolfo,”Geocultura del hombre americano”, Estudios latinoamericanos, 1976, Pág. 68.

[9] Serenidad es el texto de una alocución pronunciada por Martin Heidegger el 30 de octubre de 1955 en Messkirch, como parte de los actos conmemorativos del 175 aniversario del nacimiento del compositor Conradin Kreutzer. Planteándose la “huida ante el pensar” del hombre contemporáneo, huida ante el pensar meditativo, no ante el pensar calculador, y partiendo de la pregunta por la manera en que el florecimiento de una obra puede vincularse con el arraigo a la tierra natal, Heidegger enlaza estas cuestiones con la importancia de la técnica y del pensar reflexivo.

[10] “Volvamos ahora a nuestra primera afirmación; y puesto que todo conocimiento y toda resolución de nuestro espíritu tienen necesariamente en cuenta un bien de cierta especie, expliquemos cuál es el bien que en nuestra opinión es objeto de la política, y por consiguiente el bien supremo que podemos proseguir en todos los actos de nuestra vida. La palabra que le designa es aceptada por todo el mundo; el vulgo, como las personas ilustradas, llaman a este bien supremo felicidad, y, según esta opinión común, vivir bien, obrar bien es sinónimo de ser dichoso. Pero en lo que se dividen las opiniones es sobre la naturaleza y la esencia de la felicidad, y en este punto el vulgo está muy lejos de estar de acuerdo con los sabios. Unos la colocan en las cosas visibles y que resaltan a los ojos, como el placer, la riqueza, los honores; mientras que otros la colocan en otra parte. Añadid a esto, que la opinión de un mismo individuo varia muchas veces sobre este punto; enfermo, cree que la felicidad es la salud; pobre, que es la riqueza; o bien cuando uno tiene conciencia de su ignorancia, se limita a admirar a los que hablan de la felicidad en términos pomposos, y trazan de ella una imagen superior a la que aquel se había formado. A veces se ha creído, que por encima de todos estos bienes particulares existe otro bien en sí, que es la causa única de que todas estas cosas secundarias sean igualmente bienes.” (Aristóteles, “Ética a Nicómaco”, libro I, Capitulo II, Patricio de Azcarate, Obras de Aristóteles, Madrid 1873, Tomo 1, Pag.6-9)

[11] Loc.Lat. “sin la cual no”

[12] Del latín potentia, capacidad o poder, que traduce el término griego δύναμις, dýnamis)

[13] Giambattista Vico nació en Nápoles el 23 de junio de 1668 y falleció el 23 de enero de 1744 en Nápoles. Fue un abogado y filósofo de la historia napolitano. Notable por su concepto de verdad como resultado del hacer (verum ipsum factum). Vico criticó la expansión del racionalismo moderno, fue un apologista de la Antigüedad Clásica, un precursor del pensamiento sistemático y complejo, y el primero en exponer los fundamentos de la semiótica y las ciencias sociales.

[14] “Dios no crea al hombre, el hombre crea a Dios proyectándose y proyectando sus mejores atributos en él. Es, entonces, simplemente un producto del hombre. Pero este producto se vuelve ajeno a su productor y lo domina. Las propiedades del hombre se enajenan en Dios, el objeto aparece con vida propia y domina al sujeto.” (Ludwig Feuerbach, “La Esencia del Cristianismo”, 1841).

[15] Rodolfo Kusch, “Pensamiento indígena y popular en América”, pág. 274

[16] Rodolfo Kusch, “Pensamiento indígena y popular en América”, pág. 274

[17] Rodolfo Kusch, “Pensamiento indígena y popular en América”, pág. 275

[18] Rodolfo Kusch, “Pensamiento indígena y popular en América”, pág. 276

[19] Bertonio Ludovico “Vocabulario de la lengua aymara”, Instituto de Lenguas y Literaturas Andinas-Amazónicas (ILLA-A), La Paz, Bolivia, pág., 389, vol.II

[20] Rodolfo Kusch, “Pensamiento indígena y popular en América”, pág. 279

[21] Bertonio Ludovico “Vocabulario de la lengua aymara”, Instituto de Lenguas y Literaturas Andinas-Amazónicas (ILLA-A), La Paz, Bolivia, Introducción a la primera parte.

[22] José Imbelloni “El Génesis de los pueblos protohistóricos de América”, en el boletín de la Academia Argentina de Letras, tomo X, Buenos Aires, 1942, pág. 349.

[23] Miguel León Portilla “La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes”, editorial del Instituto Indigenista Interamericano, México, 1956, pág. 202.

[24] González Holguín Diego “Vocabulario de la lengua general de todo el Perú llamada lengua quichua o del inca”, editorial del Instituto de Historia de la Universidad de San Marcos, lima 1952, pág. 316.

[25] Rodolfo Kusch, “Pensamiento indígena y popular en América”, pág. 283.

[26] Antonio Machado “Proverbios y Cantares, XXIX”, editorial del cardo, 2010.