La plurinacionalidad, erigida como paradigma político en América Latina, revela tensiones profundas entre reconocimiento cultural y fragmentación estatal. En el caso boliviano, la Constitución de 2009 plantea un proyecto de reparación simbólica para los pueblos indígenas, pero al mismo tiempo opera como un mecanismo que debilita la soberanía nacional e imposibilita proyectos de desarrollo autónomos. La instrumentalización del indigenismo por ONGs y organismos internacionales consolida la dependencia periférica bajo la retórica de los derechos colectivos. Frente a esta dinámica, la noción de Estado continental industrial formulada por Alberto Methol Ferré aparece como alternativa estratégica: una integración regional basada en el mestizaje como síntesis histórica capaz de articular diversidad étnico-cultural e independencia económica. La defensa de la “Patria Grande” se presenta así como única vía para contrarrestar las tendencias centrífugas y avanzar hacia una soberanía política real en la región.

I. En este inicio del siglo XXI, la plurinacionalidad aparece envuelta en el ropaje de una revolución cultural que promete sanar las viejas heridas coloniales. Sin embargo, no es más que una versión reciclada del juego imperialista: un globo de colores que oculta el vacío de soberanía que continúa devorando a los países latinoamericanos. Esta retórica, que seduce a incautos y críticos por igual, no hace más que promover la fragmentación de los Estados-nación, dejándolos en pedazos, como un rompecabezas cuyo diseño final es la dependencia y el control externo. En este escenario, la lúcida propuesta del Estado continental industrial de Alberto Methol Ferré se impone con la claridad del sentido común: frente al riesgo de una fragmentación lenta y programada, la integración productiva y soberana es la única vacuna efectiva (Methol Ferré, 2013). Pero claro, esa es una idea incómoda para quienes prefieren el folklore multicultural antes que la fortaleza nacional.

La Revolución del 9 de abril de 1952 en Bolivia emerge, según Andrés Solíz Rada (2012a), como el faro fundacional de la unidad nacional en un país históricamente dividido por terratenientes y dueños de indios. Más que un simple episodio político, el 52 es la síntesis de rebeliones indígenas, luchas mestizas y sueños bolivarianos que buscaron vertebrar un Estado disperso y saqueado. La construcción de infraestructuras como el ferrocarril Cochabamba–Santa Cruz no fue un capricho, sino un proyecto geopolítico destinado a quebrar el enclaustramiento territorial impuesto por potencias extranjeras y sus cómplices locales. Frente a esto, reducir aquella gesta a un mero ejercicio de mestizaje o a un fracaso político –como pretende la versión cansina y simplista de Soruco Sologuren (2009)– es borrar la historia con el pretexto de politizarla.

La crítica de Soruco, que describe al MNR como una expresión de capitalismo de Estado que negaría la especificidad indígena en pos de un homogéneo mestizaje, revela más un anhelo académico que un análisis riguroso. Su interpretación, que no escapa a la moda del multiculturalismo globalizante de los organismos internacionales, subestima la complejidad de una revolución que desmanteló servidumbres ancestrales y enfrentó a la oligarquía minero-terrateniente con armas en mano. El 52 fue, en definitiva, la ruptura vertical que integró las capas sociales para sentar las bases de una Nación con identidad propia, no un simulacro de unidad domesticada. El silencio casi conspirativo sobre el 52 en la actual Constitución y la exaltación de un Estado plurinacional parecen ser maniobras para diluir logros históricos y sembrar la división como estrategia de dominación renovada (Solíz Rada, 2012a).

El desdén hacia la Revolución de 1952 se revela no sólo en su olvido, sino en la negación de aquellos esfuerzos previos de integración territorial, como la “Marcha al Oriente” y los proyectos ferroviarios impulsados por los patricios cruceños a comienzos del siglo XX, cuando aún resonaban las cicatrices del enclaustramiento impuesto por Chile y las potencias extranjeras. Aquellas vías de hierro no eran simples líneas sobre la tierra: simbolizaban la voluntad de un pueblo de anudar su geografía y forjar soberanía económica y política. El nacionalismo revolucionario del 52 planteó como eje estratégico “unir a las clases y grupos nacionales —burocracia estatal, clases medias, obreros, indios— para superar la condición semicolonial del país” (Solíz Rada, 2012a). En esa gesta se enraizó la nación mestiza, rescatando a Túpac Katari y Bartolina Sisa como precursores de una independencia todavía inconclusa. Bajo la fórmula del cogobierno, se tejió una alianza inédita entre el MNR y la Central Obrera Boliviana, expresión concreta de un pueblo en armas que derrumbó al ejército oligárquico en las calles de La Paz y Oruro.

Sin embargo, el destino de esa revolución quedó atado a las garras del imperialismo y las claudicaciones internas: el Pacto Militar Campesino de 1964 abrió el camino para que Barrientos, alzando las banderas “traicionadas” del 52, instaurara un orden autoritario marcado por el anticomunismo y la subordinación a Estados Unidos. La ruptura entre campesinos y mineros, herida todavía abierta, sería la grieta por la que se infiltraron corrientes indianistas y kataristas, hasta derivar en el actual modelo plurinacional. Para Andrés Solíz Rada, el indigenismo contemporáneo, financiado por ONGs y organismos internacionales, se presenta como alternativa emancipadora, pero encubre la fragmentación del cuerpo nacional y la continuidad de un colonialismo posmoderno. Bajo la máscara de “derechos ancestrales”, se facilita la penetración de transnacionales y fondos financieros que promueven un Estado plurinacional, comunitario y autonómico como sustituto del Estado-nación, debilitando su capacidad para articularse en un proyecto continental. En este dilema histórico, Bolivia debe elegir entre rescatar la memoria de una revolución popular —imperfecta pero real— o entregarse a la balcanización, la servidumbre decorada de multiculturalismo y las falsas promesas del nuevo colonialismo (Solíz Rada, 2012b).

II. Esta deriva nos conduce a una transformación más profunda en el imaginario político boliviano: la sustitución del Estado-nación y de la propia síntesis comunitaria por un mosaico de identidades fragmentadas, legitimadas en nombre de la reparación histórica. Lo que en un principio se presentó como un acto de justicia hacia las comunidades indígenas terminó configurando un nuevo paradigma estatal que rompe con la idea de unidad nacional. Es aquí donde la plurinacionalidad emerge no sólo como un modelo político-constitucional, sino como una apuesta política que tensiona el vínculo entre diversidad cultural y soberanía estatal, abriendo paso a una arquitectura institucional donde la comunidad sustituye al ciudadano, no hay armonización, y el territorio se fractura en múltiples jurisdicciones con pretensiones autonómicas.

En orden a lo mencionado, observamos que la idea-fuerza de plurinacionalidad, consagrada en la Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia en 2009, constituye un proyecto inédito dentro del constitucionalismo latinoamericano contemporáneo. Según su formulación, Bolivia dejó de concebirse como un Estado unitario para reconocerse como un “Estado Plurinacional” basado en la coexistencia de 36 “naciones” indígenas, a las cuales se otorgan derechos colectivos, territorios ancestrales, sistemas jurídicos propios y una forma de autonomía política parcial. En términos de diseño institucional, este modelo articula lo que Fernando Mayorga (2017) denomina un “pluralismo jurídico, económico, lingüístico, cultural y político”, con la ambición de materializar una “democracia intercultural” en la que convergen mecanismos representativos, participativos y comunitarios. En los planos teórico y discursivo, la propuesta resulta seductora: pretende abandonar la homogeneidad jacobina del Estado-nación tradicional para reconocer la heterogeneidad sociocultural del país, reivindicando siglos de exclusión de las comunidades indígenas.

Sin embargo, la implementación práctica de este proyecto revela tensiones profundas entre el ideal constitucional y la realidad sociopolítica boliviana. El censo de 2001 —que excluyó deliberadamente la categoría “mestizo” como opción de autoidentificación étnica— arrojó un sorprendente 62% de población adscrita a grupos indígenas. Dichos resultados sirvieron como base para cimentar la narrativa oficial de un Estado plurinacional de “mayoría indígena”. No obstante, en el censo de 2012, pese a que nuevamente se omitió la categoría “mestizo”, el 58% de los bolivianos se negó a vincularse con alguna de las 36 naciones indígenas reconocidas en la CPE (Solíz Rada, 2012b). Este fenómeno, que Moira Zuazo ha descrito como un proceso de “desidentificación identitaria” sin precedentes, evidencia una grieta entre la ingeniería constitucional, una crisis en la constitución real y la autopercepción de la población. La paradoja es clara: mientras las élites progresistas y las ONG transnacionales celebraban la plurinacionalidad como un avance histórico, la mayoría de los bolivianos parecía retirarse silenciosamente del escenario.

Esta fractura entre el discurso y la realidad social lleva a pensar, como advierte Andrés Solíz Rada (2013), que la plurinacionalidad es en buena medida una construcción discursiva antes que un reflejo demográfico: “La difusión de los resultados del censo de población y vivienda 2012 puso fin a la pretensión de ONG europeas y estadounidenses (y su legión de asalariados locales) de mostrar a Bolivia como país plurinacional de mayoría indígena”. A ello se añade un dato crucial: el sujeto jurídico “naciones y pueblos indígena originario campesinos” es, en el fondo, una categoría híbrida sin correspondencia sociológica concreta, fabricada desde el Estado como soporte legal para un modelo de ingeniería social.

No obstante, la crítica al modelo plurinacional no debe confundirse con un regreso al desprecio oligárquico de lo indígena que marcó buena parte de la historia republicana. La fundación de Bolivia como república como recuerda Solíz Rada (2015), fue un acto de exclusión casi absoluta: “una asamblea constituyente de criollos, alrededor del 98% dueños de tierras e indios, fundó una república sin indígenas ni mestizos (99% de la población)”. Esta marginación estructural justificó los posteriores intentos de reivindicación cultural y política. Sin embargo, pasar de esa invisibilización a erigir la etnicidad como fundamento último del Estado supone un salto cualitativo que, como advertía Alberto Methol Ferré (2006), puede conducir a la balcanización de las repúblicas latinoamericanas y a su subordinación a las dinámicas neocoloniales del capitalismo global.

En efecto, la plurinacionalidad corre el riesgo de convertirse en lo que Solíz Rada (2013) ha denominado un “caballo de Troya del imperialismo contemporáneo”. Mientras los pueblos indígenas reclaman soberanía sobre sus recursos, las grandes corporaciones —Tesla en el litio, Total, Chevron y Repsol en los hidrocarburos— negocian en condiciones asimétricas con un Estado central debilitado. A esto se suma la acción de ONG ambientalistas internacionales que, bajo la consigna de declarar a la Amazonía “patrimonio de la humanidad”, bloquean proyectos de desarrollo e industrialización, perpetuando la inserción de Bolivia en la economía mundial como exportadora primaria de materias primas (Gudynas, 2011). Este “capitalismo verde” requiere un sur fragmentado en comunidades locales para penetrar más fácilmente, desarticulando cualquier posibilidad de soberanía económica real.

No se trata de un fenómeno exclusivo de Bolivia. En Argentina, aunque con un ropaje jurídico distinto, la reforma constitucional de 1994 introdujo un cambio de rumbo estratégico: el artículo 124, in fine, trasladó a las provincias el dominio originario de los recursos naturales. Esta medida, que en apariencia descentraliza y democratiza, ha tenido el efecto práctico de erosionar la capacidad del Estado nacional para articular una política energética y minera soberana. Hoy, son los gobiernos provinciales quienes negocian directamente con grandes corporaciones extractivas como Barrick Gold, muchas veces desde posiciones de debilidad y con escasa coordinación federal. Así, bajo la lógica de la “autonomía local”, se consolida un patrón donde los intereses transnacionales se imponen sobre el bien común, replicando en clave liberal el mismo debilitamiento estatal que en Bolivia se presenta como pluralismo constitucional.

Volviendo a Bolivia, observamos que el indigenismo radical y el autonomismo cruceño —aparentes enemigos políticos— terminan compartiendo una lógica similar de debilitamiento del Estado central. El estatuto autonómico de Santa Cruz, por ejemplo, reivindica la propiedad regional de los recursos naturales con la misma vehemencia con la que los textos constitucionales plurinacionales la atribuyen a las comunidades indígenas. Ambos discursos, como observa Solíz Rada (2015), “usan el término fronteras, en lugar de límites, entre departamentos, regiones y municipios, como si pertenecieran a naciones distintas”. En esta convergencia inesperada se advierte la eficacia del dispositivo neoliberal: allí donde no hay Estado, hay mercado; y allí donde no hay proyecto nacional, surgen múltiples enclaves funcionales a intereses externos.

Frente a este escenario, un pensamiento nacional emancipador no puede reducirse ni al indigenismo romántico ni al centralismo autoritario propio de las viejas repúblicas criollas. La tarea histórica pasa, como plantearon Carlos Montenegro y más tarde el nacionalismo revolucionario de 1952, por la alianza de los sectores oprimidos en un frente capaz de defender la soberanía política y la independencia económica, proyectando la diversidad cultural en un horizonte de unidad nacional (Montenegro, 1943). En palabras de José María Morelos, “ya no se llamará a los hijos del país indios o mulatos, sino que todos serán americanos” (citado en Solíz Rada, 2012b).

En última instancia, la disputa entre el Estado plurinacional y el Estado-nación no es meramente conceptual: es una pugna entre modelos civilizatorios. Por un lado, el comunitarismo indígena propone una ruptura radical con el capitalismo y una vida armónica con la naturaleza. Por otro, el continentalismo industrial —al estilo de Methol Ferré (2013)— advierte que sólo un proyecto de integración regional basado en ciencia, tecnología e industria puede garantizar la soberanía en un mundo multipolar.

La pregunta, entonces, sigue abierta: ¿es la plurinacionalidad un camino hacia la emancipación o una sofisticada forma de subordinación al orden global? La experiencia boliviana de la última década parece inclinar la balanza hacia la segunda opción, sin negar que, en el fondo, la verdadera alternativa está aún en potencia.

III. A modo de conclusión: Frente al espejismo plurinacional, América Latina se encuentra atrapada en una encrucijada entre la integración para superar el enanismo como decía Methol Ferré y la fragmentación inducida. El discurso de la “descolonización” y la “diversidad”, elevado por ONG y financiado por grandes fondos como BlackRock, Vanguard, Goldman Sachs o JP Morgan en un marco de estructura hegemónica de poder, funciona hoy como un caballo de Troya que debilita los Estados nacionales. En nombre de la pluralidad cultural, se impulsa la hiperatomización de la región, un fenómeno que, lejos de fortalecer la autodeterminación, la diluye, mientras las verdaderas decisiones estratégicas quedan en manos de la oligarquía financiera internacional. Es un poder concentrado que controla la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, gobiernos del Atlantismo y que, a través de sus proxies en Silicon Valley, Wall Street y la City de Londres, define el destino económico y político de nuestros pueblos.

La historia nos recuerda que la llamada “leyenda negra” antiespañola, aunque reveló abusos reales, fue cuidadosamente instrumentalizada y exagerada por potencias rivales para dividir y debilitar a Hispanoamérica. Esa narrativa sesgada favoreció la hegemonía británica y luego estadounidense, minando la posibilidad de una unidad regional capaz de resistir. Hoy, esa misma lógica de división reaparece bajo otras banderas: el indigenismo fragmentador, las autonomías extensas y los proyectos plurinacionales que, si bien buscan reconocer identidades, corren el riesgo de desarticular la necesaria cohesión política y estratégica que demanda la soberanía continental.

José Vasconcelos soñó con una “raza cósmica” mestiza, plural y universal, capaz de amalgamar lo mejor de nuestras raíces indígenas, africanas y europeas para crear un nuevo sujeto histórico y civilizatorio. Pero el indigenismo contemporáneo financiado desde el norte parece apostar por lo contrario: un retorno a la dispersión tribal y la atomización identitaria que facilita la recolonización financiera y cultural. ¿Puede una Nación de unas pocas centenas mantener soberanía real cuando gigantes como Chevron, BlackRock o Google controlan nuestras materias primas, nuestras semillas y hasta la memoria digital?.

La verdadera encrucijada que enfrenta América Latina es clara y profunda: o se construye un Estado continental dotado de capacidades industriales, tecnológicas y militares que permita superar la condición periférica en que se encuentra, o se permanece dividida en una constelación de pequeños Estados y territorios étnicos autónomos cuya diversidad se vuelve su propia prisión, mientras los grandes centros financieros globales imponen sus políticas y extraen sus riquezas. América Latina es un inmenso tapiz de tradiciones ancestrales, lenguas propias, modos de vida y geografías variadas que reflejan una rico mosaico y una complejidad ineludible. Desde la Amazonia hasta la Patagonia, atravesando los Andes, las pampas y las selvas, sus pueblos conservan saberes milenarios y lazos culturales singulares que conforman identidades múltiples y territorios vivos. Sin embargo, más allá de estas diferencias, existe un tejido común que nos une: la presencia histórica de la religión que se ha entrelazado con nuestra propia cultura y filosofía de vida, el idioma castellano —con sus variados matices— que facilita el diálogo y el intercambio entre más de cuatrocientos millones de personas, y una historia compartida de convivencia y emancipación que nos hermana como comunidad política. Nuestras fronteras no son muros inamovibles; son líneas flexibles y dinámicas que nuestros pueblos transitan y reconocen cotidianamente. No hay río, selva o cordillera que pueda impedirnos reconocernos y encontrarnos como parte de un mismo destino. La única salida verdadera está en articular esta riqueza mestiza en un proyecto común, capaz de afrontar los desafíos del mundo actual desde la fortaleza de nuestra unidad, y negarnos a ser fragmentos dóciles al servicio de la oligarquía financiera internacional.

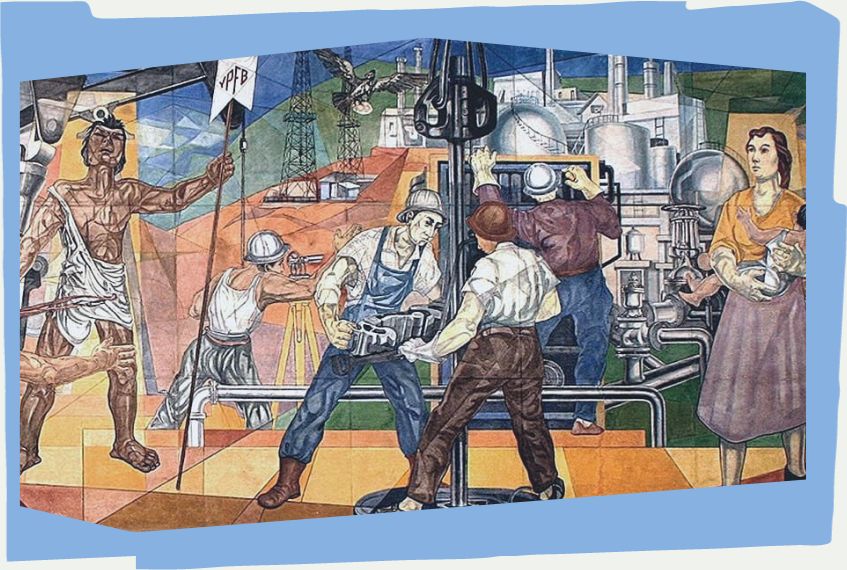

*Imagen extraída de: https://laoctavabo.com/2021/04/19/murales-que-retratan-la-historia-del-petroleo-boliviano-es-resguardada-por-ypfb/

Bibliografía

Gudynas, E. (2010). La ecología política de la crisis global y los límites del capitalismo benévolo. Íconos: Revista de Ciencias Sociales, (36), 53–67.

Mayorga, F. (2017). Estado plurinacional y democracia intercultural en Bolivia [Conferencia]. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 32(94), e329401.

Methol Ferré, A. (2002). América del Sur: de los Estados-ciudad al Estado continental industrial. Recuperado de http://www.metholferre.com/obras/conferencias/capitulos.php?id=26 [Último acceso: 15 de agosto de 2021].

Methol Ferré, A. (2013). Los estados continentales y el MERCOSUR. Montevideo: Casa Editorial Hum.

Montenegro, C. (1943). Nacionalismo y coloniaje. Ediciones Autonomía.

Solíz Rada, A. (2012a). La revolución del 52 y los pachamamicos. Rebelión. Recuperado de https://rebelion.org/la-revolucion-del-52-y-los-pachamamicos/ [Último acceso: 12 de septiembre de 2020].

Solíz Rada, A. (2012b). Pugna de modelos civilizatorios: indigenismo o Estados continente. Rebelión. Recuperado de https://rebelion.org/pugna-de-modelos-civilizatorios-indigenismo-o-estados-continente/ [Último acceso: 5 de noviembre de 2021].

Solíz Rada, A. (2013). Lo indomesticado en el gobierno de Evo. Rebelión. Recuperado de https://rebelion.org/lo-indomestizo-en-el-gobierno-de-evo/ [Último acceso: 27 de julio de 2020].

Solíz Rada, A. (2015). Indigenismo, centralismo y autonomías en Bolivia. Página Siete. Recuperado de https://www.paginasiete.bo/opinion/2015/5/28/indigenismo-centralismo-autonomias-58044.html [Último acceso: 18 de octubre de 2021].

Soruco Sologuren, X. (2009). Estado plurinacional-pueblo, una construcción inédita en Bolivia. OSAL (Observatorio Social de América Latina), CLACSO, Año X, Nº 26.