Resumen: El siguiente artículo presenta un proyecto universitario inédito que elaboró Rodolfo Kusch en los primeros años de la década de 1970. Esta incorporación al corpus bibliográfico kuscheano público constituye una novedad en un campo poco explorado por la literatura especializada en Kusch, el de la educación superior. El artículo describe el proyecto en linea con los principios de la Reforma Universitaria de 1918 y la Normalización Institucional de 1973. Este descubrimiento no sólo significa un aporte a la filosofía de Kusch sino también a desentrañar su perspectiva política e intervención pública en los acalorados debates del Tercer Gobierno Peronista.

Para Daniel Ezcurra, in memoriam.

Gracias a quien me sumergí en el insondable mundo kuscheano.

El año 1973 marca una etapa importante del país. Argentina ha puesto en marcha la posibilidad de su autenticidad. Entre todas las propuestas económicas y sociales de todo cuño que suelen adoptar fácilmente como solución, surge una clara propuesta cultural brotada de las raíces más profundas del pueblo. Quisiera yo que estas páginas sirvan para entender esa propuesta, a fin de que no sea malversada una vez más.

Rodolfo Kusch

- Introducción

La literatura especializada que analiza y comenta la obra del filósofo argentino Rodolfo Kusch (1922-1979) tiene un capítulo importante sobre pedagogía -Cifelli (2014), Cullen (2015), Berisso (2017) y Río (2020). En sus últimos textos, –La negación en el pensamiento popular (1975) y Geocultura del hombre americano (1976)- Kusch entabló un debate con el pedagogo brasilero Paulo Freire (1921-1997). Su perspectiva no es positiva, lo considera un exponente del desarrollismo vernáculo, al que Kusch criticó por considerarlo parte del entramado colonial que intentó imponer una modernización ajena a la cultura propia de Latinoamérica.

Sin embargo, extrañamente, muchos autores -incluso de lo que se podría llamar “canon kuscheano”- vinculan a Kusch con Freire por su interés en rescatar la cultura popular. Recientemente, Javier Río (2020), encontró en el archivo kuscheano de Maimará (Jujuy) algunas cartas que certifican otra opinión del filósofo porteño respecto al pedagogo brasileño. Son cartas previas y contemporáneas a sus libros citados, con lo cual se podría hipotetizar que Kusch cambió de opinión o valoraba en términos personales la tarea de Freire aunque no acompañase el sentido general de su propuesta teórica.

Es así que la cuestión educativa se encuentra poco explorada por el filósofo porteño. Es por esto que la reforma universitaria planteada en un documento encontrado en su archivo de Maimará reviste especial interes porque constituye su proyecto educativo. Este proyecto no es un cisne negro en la bibliografía de Kusch. Si bien no estaba publicado hasta el día de hoy, la cuestión de la educación superior estaba en la mente de Kusch porque en Geocultura del hombre americano se pregunta y afirma:

“No hay proyecto peronista para la universidad. ¿Por qué? Porque somos sectores medios. Y aun como peronistas, cómo cuesta cambiar la cara a la Universidad. Logramos sólo las variantes tibias pero no la peronista que es más profunda.” (2007, 15)

Es de suponer que para aportar una propuesta verdaderamente profunda, Kusch escribió un proyecto que posiblemente haya sido presentado a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Aunque mantiene una fuerte impronta institucional, una reforma estructural, contiene asimismo fundamentos filosóficos. Algunos de los elementos que Kusch propuso en este proyecto fueron parte de su gestión al frente de la oficina que dirigía de Servicios de Relaciones Latinoamericanas en la Universidad Nacional de Salta (UNSa), recientemente fundada en aquella época. Es objetivo del presente trabajo dar cuenta que ese proyecto se enmarca en los lineamientos generales de la Reforma Universitaria de 1918 y en la Normalización Institucional llevada adelante en la UBA, por Rodolfo Puiggros y Ernesto Villanueva entre 1973 y 1974. También se podría poner al descubierto los fundamentos filosóficos kuscheanos que se encuentran implícitos en el proyecto presentado pero se deja esta tarea para otro momento.

Con este fin, además de agregar a modo de Anexo el documento kuscheano, también se trabajará sobre los textos de Aritz Recalde “La universidad y la integración sudamericana” e Intelectuales, peronismo y universidad (2016) para dar cuenta cómo el proyecto de Kusch sigue los lineamientos de la Reforma de 1918 y de la Normalización de 1973.

- Rodolfo Kusch y su proyecto de reforma universitaria

- Anti-imperialismo, refundación cultural y compromiso social en la Reforma Universitaria de 1918

La Reforma Universitaria es un proceso complejo que tuvo su hito fundacional en 1918 en el contexto del primer gobierno democrático surgido del voto popular tras la sanción de la Ley Sáenz Peña de 1912. El presidente Hipólito Yrigoyen (1852-1933) mantuvo una relación equilibrada respecto a la Reforma Universitaria. En sí no podría afirmarse ni que la apoyó ni que la combatió, aunque le sirvió para desplazar elementos opositores a su gobierno del ámbito universitario. Además, el neutralismo y el anti-imperialismo de Yrigoyen respecto a la I Guerra Mundial acercó las agendas gubernamentales y reformista. Por primera vez se cuestionaba la función rectora del Viejo Mundo porque se leía en la I Guerra Mundial la manifestación de la decadencia occidental.

Se vislumbraban las primeras acciones netamente imperialistas de Estados Unidos en el continente con su intervención en la Guerra de Independencia cubana (1899), en la separación de Panamá para la creación del canal (1903) y en Nicaragua (desde 1912). Crecía así un americanismo manifestado entre muchas otras obras, en el Ariel (1900) del uruguayo José Enrique Rodó (1871-1917). La Revolución Mexicana (1910) también contribuía a este espíritu de época por el cual empezaba a resquebrajarse el viejo orden institucional.

La necesidad de contar con nuevas herramientas teóricas para comprender de forma auténtica a Latinoamérica derivó en que algunos autores y políticos influenciados por los ideales de la Reforma Universitaria desembocaran en versiones heterodoxas del marxismo. Tal fue el caso del cubano Julio Antonio Mella (1903-1929) y de los peruanos José Carlos Mariátegui (1894-1930) y Víctor Raúl Haya de la Torre (1895-1979). También fue el caso del argentino Carlos Astrada (1894-1970), quien participó activamente de las jornadas reformistas en su Córdoba natal y luego desarrolló una interesante articulación en torno al concepto de “alienación” entre su formación fenomenológica-heideggeriana y su marxismo-maoista. Y es que a pesar de que cada unidad universitaria -la UBA, la UNC y la UNLP- tuvo una característica propia, se puede afirmar que en general el contenido teórico de la Reforma fue anti-positivista y anticlerical. El carácter cosmopolita del positivismo dio origen a las críticas y sucesivas filosofías que buscaban el sentido del ser nacional. En esta inquisición se sumó el filósofo santiagueño, maestro de Astrada, Saúl Alejandro Taborda (1885-1944).

En esta necesidad de re-encontrarse con el ser nacional se puede vislumbrar otro componente fundamental de la Reforma Universitaria: su espíritu refundacionista. Dado que el Viejo Mundo se encontraba en Guerra, la esperanza de un despertar cultural nuevo se ubicaba en el Nuevo Mundo. Algunos participantes de la Reforma Universitaria consideraron necesario retomar la unidad continental. Efectivamente, Rodó en su Ariel manifestaba la necesidad de volver al ideal bolivariano y construir la “Magna Patria”. Proponía en este sentido una refundación ética que superara el egoísmo propio de la cultura materialista propugnada por el cosmopolitismo positivista y liberal. Pero también José Vasconcelos (1882-1959) en México planteaba retomar la unidad hispanoamericana y fundar una nueva sociabilidad sobre la cooperación y la armonía entre el Estado y el pueblo, imbuidos de un espíritu igualitario cristiano. Por su lado, en Argentina, Deodoro Roca (1890-1942) y Alfredo Palacios (1880-1965) fundaron la Unión Latinoamericana como plataforma política anti-imperialista y americanista.

Ahora bien, el espíritu refundacionista no sólo calaba en su aspecto político-institucional. También se pensaba que era necesario atacar el liberalismo egoísta del positivismo vernáculo construyendo una nueva cultura colectiva, nacional y regional. En este sentido, en el contexto de la Reforma, se dan las primeras impugnaciones al “aislacionismo” de la Universidad -término utilizado por Kusch en su proyecto. La Universidad tenía que alinearse a los intereses nacionales y regionales y los estudiantes vincularse a las problemáticas sociales. La politización de la juventud y su compromiso social es el mayor legado de la Reforma Universitaria.

Más allá de la autonomía y del cogobierno universitario, los ideales reformistas de anti-imperialismo, refundación cultural y compromiso social pueden considerarse elementos presentes tanto en la Normalización institucional de la UBA como en el proyecto kuscheano de reforma universitaria.

- Tercera posición, transformación pedagógica y militancia en la Normalización Institucional de 1973

A partir de la presidencia de Héctor Cámpora (1909-1980) se inició un nuevo período político del país signado principalmente por la vuelta de Juan Domingo Perón (1895-1974) a la Argentina, quien tras las renuncias en el Poder Ejecutivo y las elecciones del 29 de septiembre de 1973 volvería a ejercer la primera magistratura a partir del 12 de octubre y hasta su fallecimiento el 1 de julio del año siguiente.

En este contexto se inicia un proceso de Normalización institucional en el sistema universitario. Según lo dispuesto por el Decreto 35/73, su objetivo era

“Que la Liberación Nacional exige poner definitivamente las Universidades Nacionales al servicio del pueblo, siendo por lo tanto necesaria la re-formulación de los objetivos, contenidos y métodos de la enseñanza con la participación de todos los sectores vinculados a la vida universitaria” (2016, 407).

Bajo este principio, la Normalización e intervención del sistema universitario se encontraba en estrecha vinculación con el ideario histórico de la Reforma del ‘18 en cuanto a la necesidad de alinear la Universidad a los intereses nacionales y comprometerla a la resolución de los problemas sociales. Según Recalde, el proyecto universitario del gobierno peronista entre los años 1973 y 1974 sintetizó los ideales de la Reforma Universitaria de 1918 y la concepción nacionalista que primó durante los primeros gobiernos peronistas (1945-1955) (ibidem, 409).

El Decreto citado fue acompañado por la sanción de la Ley Nacional 20.654/74 que legalizó la libertad de Cátedra, introdujo cursos libres, conservó la estructura de gestión académica cogobernada -aunque con diferentes claustros a lo heredado por el gobierno de facto de 1955. Asimismo dotó a las universidades de libertad para redactar sus propios estatutos y designar rectores y decanos. Incorporó el sistema de concursos y el derecho a la carrera docente, la dedicación exclusiva y la estabilidad para los profesores. A su vez, los estudiantes conquistaron el derecho a participar de concursos docentes. Se reincorporaron los cesanteados durante el período 1955-1973, se retomó la política de libre acceso a la Universidad implementada en 1949 y abandonada por el gobierno de facto de 1955 y se incorporó al gobierno universitario a los no-docentes dejando de lado a los graduados -incluidos por el Dictador Pedro Eugenio Aramburu (1903-1970) durante su gobierno.

Más allá de todas estas políticas restaurativas de derechos conculcados, la Normalización Universitaria mantuvo también ideales anti-imperialistas, refundacionistas y comprometedores. En este sentido, se buscó la participación masiva de la comunidad universitaria a través de las Mesas Universitarias de Reconstrucción Nacional (MURN), se fomentó la extensión universitaria destinando recursos humanos y materiales a tal fin y en algunas universidades se alcanzaron convenios con diferentes grados estatales -municipales y gobernaciones- y con sindicatos obreros y empresariales -con la Confederación General del Trabajo y la Confederación General Económica.

En cuanto a su carácter refundacionista, se impulsaron transformaciones tendientes a modificar pedagógicamente el método de enseñanza. Elementos centrales fueron la creación de oferta académica a partir de problemas sociales, regionales y nacionales en sustitución a la reproducción de asignaturas de forma automática. Además se promovió la lectura, el estudio y la investigación del pensamiento nacional y latinoamericano. Para los intelectuales que participaron en la gestión de gobierno universitario, no existía escisión entre los objetivos científicos investigativos y los propios de la política nacional anti-imperialista.

Particularmente, en la UBA fue encomendado como rector normalizador el historiador de origen marxista Rodolfo Puiggros (1906-1980), iniciando la intervención el 29 de mayo de 1973. Una de sus primeras medidas fue renombrar la UBA como “Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires” (UNyPBA). En el marco de la re-configuración universitaria tendiente a acercar la UBA al pueblo y mantener un carácter nacional y anti-imperialista, Puiggros dejó sin efecto el convenio firmado con la Fundación Ford para la formación de especialistas en Economía Agrícola y en su lugar firmó acuerdos con la Universidad de Argel y de la República Árabe de Libia sumando la Universidad a la política de Tercera Posición y adscripción a los Países No Alineados. Para el estudio y la investigación en torno a los países del Tercer Mundo se fundó el Instituto “Manuel Ugarte”. En esta misma línea, la Editorial de la UBA (EUDEBA) publicó cuatro tomos de la la colección “América Latina unida y libre” en los cuales se reproducían discursos de los presidentes Héctor Cámpora -Argentina-, Juan Velasco Alvarado (1910-1977) -Perú-, Omar Torrijos Herrera (1929-1981) -Panamá- y Salvador Allende (1908-1973) -Chile.

Junto a Puiggros, la experiencia académica de las Cátedras Nacionales sumó intelectuales a la gestión de la Normalización de la UBA. Además, las Cátedras Nacionales formaron un colectivo fundamental a la hora de teorizar sobre el anti-imperialismo. De hecho, su órgano de difusión fue la revista “Antropología Tercer Mundo”. Su perspectiva contribuyó a la renovación académica y política de las ciencias sociales y humanísticas. En este sentido, explicaron que tanto los países del llamado “primer mundo” como el bloque socialista aplicaban igualmente políticas imperialistas independientemente de sus respectivos sistemas económicos-sociales -socialismo o capitalismo. Bajo esta premisa desarrollaron una audaz crítica al liberalismo capitalista y al marxismo socialista. Además, criticaron el seguidismo de las concepciones europeístas y norteamericanas en las ciencias sociales y humanísticas de los sectores sociales medios y universitarios. Consideraban que este “colonialismo mental” encorcetaba el desarrollo científico propio e imponía al mismo tiempo un proyecto investigativo dependiente al servicio del imperialismo. Explicaban entonces que a la conquista europea en América del siglo XV le continuó un proceso cultural que se consolidó negando lo propio -considerado “bárbaro”- para atraer lo “civilizado”. Según este análisis, las clases medias son las más afectadas por este proceso imperialista de aculturación dejando a las clases populares de cierta manera aisladas y con un sentido cultural propiamente anti-imperialistas.

En cuanto a la línea programática de vincular más estrechamente a la Universidad con los problemas sociales nacionales, se constituyeron los Centros de Investigaciones Aplicadas (CEPIA) para territorializar la universidad en los barrios populares y que los estudiantes puedan desarrollar sus estudios e investigaciones en el campo. Asimismo, durante la gestión de Villanueva -sucesor de Puiggros-, se sancionó por Consejo Directivo la resolución por la cual “Todo docente con dedicación exclusiva de esta Universidad podrá ser enviado durante un cuatrimestre, una vez cada tres años cumplidos de trabajo en esta Case de Estudios, a prestar servicios de docencia y/o investigación en algún organismo del Estado de cualquier lugar de la República o alguna Universidad del interior del país” (ibidem, 418).

Como se puede vislumbrar, también durante la Normalización Universitarias de 1973-1974, y particularmente en la experiencia de la UBA, se dieron procesos de gestión y proyectos teóricos enmarcados en el anti-imperialismo tercermundista, en la refundación cultural plasmada en la búsqueda de métodos alternativos de pedagogía y en el compromiso social y político de la comunidad universitaria para con el país.

- El proyecto reformista de Kusch

Si bien es difícil fechar el proyecto elaborado por Kusch, es dable suponer que se enmarca en las jornadas del tercer gobierno peronista. Las citas de Puiggros y ciertos términos propios de la época confirmarían esta suposición. Además es explícito el interés del autor por intervenir políticamente. En 1970 Kusch publicó en México el libro El pensamiento indígena en América. La cita que encabeza este trabajo corresponde al prólogo de la edición argentina de dicho libro, publicado en 1973 con el nombre extendido El pensamiento indígena y popular en América. La re-publicación y el prólogo que el autor agregó a su libro da cuenta de su interés por contribuir en la política pública que definía como de Reconstrucción Nacional.

Kusch parte de un diagnóstico explícito: la universidad mantuvo con el país una relación “insular” (34/125) en virtud de la cual existe una separación entre el conocimiento y la práctica social. Esta característica de la Universidad insular atenta contra la incorporación de la misma a una “estrategia nacional de liberación” (34/125). Por lo tanto, el objetivo de su proyecto consistía en superar la separación entre la Universidad y el país asimismo como la división al interior de las instituciones universitarias -facultades, cátedras, institutos, centros, etc..

Para el filósofo porteño, los antecedentes de los gobiernos peronistas de la década 1945-1955 son fundamentales. Durante aquella época se ensayó un gobierno universitario distinto en el que el Poder Ejecutivo Nacional, haciendo uso de su legitimidad democrática, instituyó rectores y consejeros, para que éstos respondan a la estrategia general plasmada en el proyecto de gobierno nacional. En este sentido, “la Universidad representaba una ramificación del gobierno peronista” (34/125). Además, en aquella época se fundó la Universidad Obrera Nacional que aspiraba a formar profesionales comprometidos con el país y un ciudadano de la “Nueva Argentina” (35/125).

Aunque estos antecedentes sean interesantes para Kusch -por eso los enumeró-, también consideró que su situación contemporánea es diferente porque “los sectores que componen el estudiantado y los docentes son en su mayoría consecuentes con esta doctrina [la Justicialista]” (35/125). Es decir, en el momento en el que Kusch escribió este proyecto, él consideraba que el estudiantado y el profesorado se encontraban alineados con el proyecto peronista a diferencia de lo ocurrido entre los años 1945-1955. Esto significaba en su perspectiva una ventaja respecto a aquella época. Por lo tanto, concluye el filósofo, que es necesario incorporar aquellos antecedentes para dar respuesta técnica y profesional al proyecto de “reconstrucción y liberación nacional” (35/125). Desde el principio, Kusch declara que su proyecto se posiciona contra la universidad al servicio del imperialismo y de la formación de conciencias colonizadas de los profesionales. Es necesario, según el autor, modificar las estructurales por las cuales se forman “tecnócratas colonizados culturalmente, encandilados por la tecnología extranjera, indiferentes a las necesidades del pueblo y adoctrinados para poner los intereses de la empresa por encima de los del país” (36/125). Dado su posicionamiento anti-imperialista, su proyecto se enmarca en la Reforma Universitaria de 1918 y en la Normalización Institucional de 1973.

Kusch fundamenta su propuesta para una “nueva Universidad” (35/125) en los lineamientos generales de la “Reconstrucción Nacional de la Patria” (35/125) inspirados en la doctrina Justicialista -en mayúscula en el texto original. Desde su perspectiva, esta doctrina considera el trabajo creador como la forma más elevada de la dignificación personal y de la autor-realización humana, pero al mismo tiempo significa una actividad social y comunitaria. Es por esto que el trabajo no sólo es meramente transformación de la naturaleza sino un producto de la cultura acumulada por el ser humano en su desarrollo histórico. Es decir, Kusch no mantiene una concepción del trabajo solamente enmarcada en la posición clásica del marxismo, sino que también le interesa los aspectos culturalistas del trabajo -más propio de su pensamiento y de su obra.

Desde esta perspectiva, el proyecto universitario planteado por Kusch procura un cambio en el modelo educativo por el cual, en primer lugar, se debe tender a la eliminación de las condiciones de privilegio que separan al trabajo intelectual del trabajo manual dado que esta diferenciación no tiene lugar según la definición de trabajo expuesta:

“Por ello nuestra concepción básica se apoya sobre la noción de que la educación es un proceso permanente de integración de los hombres al trabajo social.” (36/125)

En segundo lugar, la modificación del modelo planteado por Kusch estriba en concebir la educación como “un derecho y un deber”. Esto significa que de llevarse a cabo, se implementaría un sistema por el cual se elimine el acceso restringido a la educación superior -derecho- y se socializaría el proceso de conocimiento evitando los egoísmos del investigador -deber- de tal manera que se recupere la experiencia creadora acumulada por el pueblo trabajador. La masificación de la enseñanza superior constituye en este sentido un objetivo primordial en el proyecto kuscheano. Pero además, su planteamiento se complementa con la inserción de la Universidad en la sociedad prestando servicios a la comunidad, articulando con otros organismos del Estado y con el aparato productivo y tecnológico del país. Es importante decir que esta cuestión se observa en la gestión de Puiggros y de Villanueva a través de los CEPIA y de los convenios con la CGT, la CGE y con organismos del Estado anteriormente mencionados.

En tercer lugar, en el proyecto, Kusch consideró necesario transformar los contenidos y métodos de la enseñanza para que en vez de estar centrada en asignaturas se oriente en problemas, en vez de promover el estudio individual se integren grupos de investigación y que en vez de abstracciones el aprendizaje conduzca a lo concreto de la realidad nacional. Es de notar que la modificación pedagógica de los métodos de enseñanza es también un objetivo explícito de la Normalización de la UBA. Sobre esta cuestión, en el proyecto de Kusch se encuentra una cita de Puiggros significativa: “Queremos elaborar nosotros, en la Universidad, soluciones que partan de nuestras realidades.” (38/125) No se trata sólo de lo que dice en sí, sino de que Kusch no era afecto a citar autores marxistas. De hecho, el marxismo como perspectiva política es criticado frecuentemente en su obra. De aquí que la cita sea atípica. Sin embargo, lo que dice Puiggros está perfectamente orientado a la propuesta filosófica general que plantea Kusch en sus textos. En líneas generales, su crítica a la clase media intelectual, estriba en ensayar respuestas desde esquemas teóricos ajenos.

Sobre este mismo respecto de modificación de la enseñanza académica, el proyecto de Kusch prevé que la carrera profesional pueda dividirse en varios tramos con títulos intermedios. Dada la masividad de la enseñanza superior, se tendría que hacer uso de estudiantes avanzados que ejerzan la tarea docente para estudiantes de cursos inferiores, lo cual constituye asimismo una práctica de estudio. El proyecto kuscheano de reforma universitaria incluye también una modificación en la institucionalización de la Universidad. La misma estriba en cambiar el modelo de Facultades por el de “Áreas académicas” e “Institutos de Investigación y Trabajo”. Las áreas académicas se conformarían sobre la base de distintas disciplinas recortando una epistemología determinada. Kusch presentó en principio tres áreas: ciencias bio-médicas, ciencias tecnológicas y ciencias sociales. Aunque él no lo explicite, se pueden observar que el recorte es metodológico -naturales, productivas y sociales. Esta estructura resolvería uno de los problemas que el filósofo porteño vislumbra en repetidas ocasiones a lo largo de su texto: la cuestión de la superposición de disciplinas que terminan “despilfarrando” (39/125) recursos.

Los institutos de investigación y trabajo no serían libres ni estarían a disposición del coto de investigación del profesor sino que se constituirían para resolver problemas específicos de la realidad económica, social, cultural y científica. Es importante para Kusch remarcar que se coordinen con organismos estatales nacionales y también con el sector privado. De esta manera, los institutos vendrían a responder a demandas concretas surgidas al calor de la reconstrucción nacional que el peronismo trae como programa de gobierno en 1973.

Para Kusch era también importante modificar los programas de estudio para que dejen de suponer un “conjunto aditivo de materias”. Desde su perspectiva, los programas deberían configurarse según niveles crecientes de dificultad de tal manera que una carrera contenga tres tipos de programas: de grado, de investigación y trabajo y de pos-grado. A su vez, esta división se corresponde con la modificación estructural de la Universidad haciendo corresponder el programa de grado a las áreas académicas y los otros dos incluidos en los institutos de investigación y trabajo. Esta división en tres también posibilita la constitución de títulos intermedios.

En conclusión, se observa en el proyecto de reforma universitaria kuscheano los mismos principios que se destacaron respecto a la Reforma Universitaria de 1918 y a la Normalización de 1973: su marcado sentido anti-imperialista, la necesidad de una refundación cultural -a través de la modificación de los planes de estudio y de las metodologías de investigación- y mayor compromiso de la Universidad para con el país contribuyendo a la Reconstrucción Nacional.

- Conclusión

Una primera conclusión importante es que hay en la obra de Kusch una cuestión sobre la educación que trasciende su discusión con Paulo Freire. Por lo tanto, la inclusión de un nuevo texto al corpus kuscheano abre una nueva perspectiva sobre su obra en general.

En segundo lugar, Kusch no fue un autor que se comprometió directamente con la política partidaria: no hay registros hasta ahora de su participación en eventos políticos partidarios ni tampoco afiliaciones o militancia.[1] Y sus comentarios sobre el peronismo en sus libros si bien son positivos nunca constituyen una adhesión explícita. Sin embargo, la presentación de su proyecto de reforma universitaria en 1973 da cuenta de su interés en participar e intervenir activamente en el gobierno iniciado por Cámpora y continuado por Perón.

En tercer lugar, se pudo enmarcar, cual si se tratase de un embudo, cómo el proyecto de Normalización de 1973 se referenciaba en la Reforma Universitaria de 1918, así como el proyecto kuscheano se encuentra ligado perfectamente en el programa iniciado por Puiggros en 1973. Se dieron cuenta de tres ejes vertebradores: el carácter anti-imperialista de cada programa, su vocación refundacionista -en términos culturales y pedagógicos- y su interés por borrar las fronteras que separan a la Universidad de los problemas nacionales.

Finalmente, se abre un nuevo interrogante. Por lo general, en la literatura especializada se relaciona a Kusch con la corriente de la Filosofía de la Liberación que se dio a conocer públicamente en un simposio realizado en el II Congreso Nacional de Filosofía de 1971 en Córdoba. Kusch no participó del simposio pero sí del Congreso.[2] Además, participaba de las plenarias anuales que el colectivo de la Filosofía de la Liberación realizaba en la Universidad del Salvador.[3] Esta relación es por de más compleja por motivos que no es necesario explicar aquí. Pero su interés en participar en la transformación de la Universidad -particularmente de la UBA- en 1973 da cuenta de la posibilidad de la relación de Kusch con los jóvenes docentes y estudiantes de las Cátedras Nacionales. No es fortuita esta vinculación: Kusch pudo haber presentado este mismo proyecto en las Universidades de Salta -en donde ejerció la docencia- o en la de Jujuy -ambas fundadas entre 1972 y 1973; es decir, con posibilidades de llevar adelante el proyecto dado su reciente fundación. Además, la conceptualización filosófica de autores y de autoras de ésta experiencia -como Amelia Podetti (1928-1979) y Andrés Mercado Vera (1918-1992)- coinciden mayoritariamente con planteamientos de Kusch. Esta cuestión requerirá en el futuro una investigación más profunda.

[1] Recientemente, también encontrados en el archivo de Maimará, se analizó un folleto partidario firmado por Kusch -entre otros- sobre el Frente Peronista de Liberación Cultural “Hugo Arrieta”. Este folleto data de la misma época del proyecto de reforma universitario que fue objeto en el presente trabajo, con lo cual constituye también una expresión de la vocación de Kusch por participar del debate político activamente. Al respecto ver Lavella (2020).

[2] Su exposición se encuentra compilada en las conclusiones de su libro Geocultura del hombre americano (1976).

[3] Quedó registrada por lo menos una de estas participaciones en la revista Stromatta de 1974.

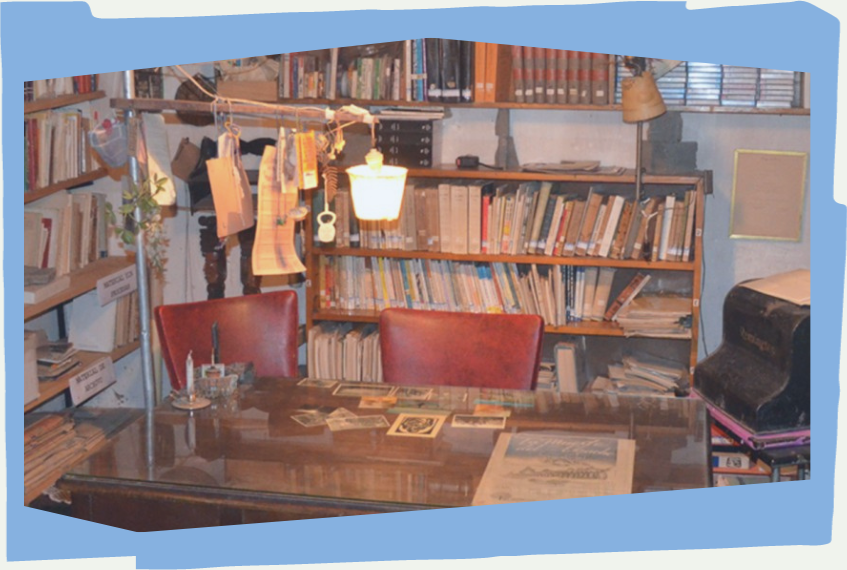

- * Imagen de portada: Escritorio de Kusch. Fuente: https://www.untref.edu.ar/mundountref/biblioteca-archivo-rodolfo-kusch

- Bibliografía

Berisso, D. (2017), “La ineludible gravedad de estar”. En (Des)orden de méritos. Filosofía de la educación y cultura popular, Buenos Aires: Del Signo.

Cifelli, P., “Saber estar o de la dimensión simbólica de la educación. Notas a partir del pensamiento de Rodolfo Kusch”. Aprender, año VIII, N° 13, 2014, pp. 81-102.

Cullen, C.A. (2015), Fenomenosofía de la crisis moral, Buenos Aires: Las Cuarenta.

Kusch, R. (2007), Obras completas, Rosario: Fundación Ross.

Kusch, R. (s/f), “Introducción”, Caja X, Carpeta X, folios 34-43.

Kusch, R., “Discusión”. Stromatta, N° 1/2, enero-junio 1974.

Lavella, M. (2020), “El peronismo asambleario: el Frente Peronista de Liberación Cultural ‘Hugo Arrieta’” en Zagari, A., Rodolfo Kusch: esbozos filosóficos situados, Buenos Aires: Fundación CICCUS.

Recalde, A. (2016), Intelectuales, peronismo y universidad, Buenos Aires: Punto de Encuentro.

Recalde, A. (2018), “La universidad y la integración sudamericana” en Roca, A. & Schneider, C. (comp.), El legado reformista en las nuevas universidades del conurbano: inclusión, democracia, conocimiento, Avellaneda: UNDAV.

Recalde, A. e I. (2007), Universidad y liberación nacional, Buenos Aires: Nuevos Tiempos.

Rio, J. (2020), “Perspectivas de una pedagogía culturalmente situada” en Zagari, A., Rodolfo Kusch: esbozos filosóficos situados, Buenos Aires: Fundación CICCUS.

- Anexo (a continuación)